초전도핵융합연구장치(KSTAR·케이스타)와 국제핵융합실험로(ITER·이터)를 거쳐 핵융합실증로(DEMO·데모) 건설까지. 핵융합 상용화를 위해서는 넘어야 할 산이 많다. 플라스마는 고삐 풀린 말처럼 난류를 일으키고, DEMO를 건설하기 위해서는 최적의 설계를 위한 수많은 데이터가 필요하다. 여기에 에너지 변환 효율이 높은 에너지를 공급하는 문제와 앞으로의 유지보수를 위한 기술 개발까지 고려하면 갈 길이 바쁘다. 핵융합 에너지를 상용화하기 위해 다양한 분야의 연구자들이 힘을 합치는 이유다.

핵융합 최대 난제 ‘난류’ , 슈퍼컴퓨터로 분석

핵융합 에너지를 연구하는 데 가장 중요한 장비는 단연 KSTAR와 ITER 등 장치들이다. 하지만 이것만으로는 한계가 있다. 실제 핵융합 실험로에서 핵융합 반응을 계속해서 유도하기에는 수많은 인력과 비용, 시간이 필요하기 때문이다. 이에 한국핵융합에너지연구원은 올해 8월부터 핵융합 연구 전용 슈퍼컴퓨터 ‘카이로스(KAIROS)’를 가동하며 시뮬레이션 연구를 진행하고 있다.

핵융합 에너지를 상용화하려면 핵융합 실험로의 최적 운전 조건을 찾아야 한다. 핵융합 반응을 일으키기 위해서는 초고온, 초진공 등 극한의 환경에서 연구원들이 플라스마를 자유자재로 제어할 수 있어야 하기 때문이다. 플라스마는 핵과 전자가 분리된 물질 상태로, 각 입자가 전하를 가져 난류가 발생하기 십상이다. 기존에 알려진 유체역학 공식만으론 움직임을 예상하기 어렵다. 이 때문에 현재까지도 중심이온온도 1억℃ 플라스마를 8초간 유지한 KSTAR의 기록이 최장 운전 시간이다.

플라스마 운전 시간을 늘리기 위해서는 수시로 핵융합 실험로를 가동하며 각 조건에 따라 플라스마의 움직임과 밀도 등 물성이 어떻게 변하는지 측정해야 한다. 그런데 슈퍼컴퓨터는 이것을 가상으로 진행할 수 있다. 슈퍼컴퓨터로 그간의 수많은 실험 데이터를 분석해 플라스마의 물성을 표현할 수 있는 수학 방정식을 만들고, 이 식을 통해 가상의 플라스마를 수학적으로 분석하는 것이다.

권재민 한국핵융합에너지연구원 선행기술연구센터 선행물리연구부장은 “현재 카이로스를 이용해 플라스마의 물성에 대해 연구하고 있다”며 “핵융합 연구에 슈퍼컴퓨터를 활용하면 플라스마 안정성에 대한 난제를 해결하는 데 큰 도움이 될 것”이라고 말했다.

한국핵융합에너지연구원이 핵융합 연구에 슈퍼컴퓨터를 활용한 것은 2011년부터다. 당시 활용된 슈퍼컴퓨터 ‘크라켄(KRAKEN)’은 0.06PF(페타플롭스·1PF는 초당 1000조 번의 연산처리를 수행)급으로, 플라스마의 미세난류와 불안정성 등을 분석하고 고성능 플라스마 운전조건을 탐색하는 데 활용됐다.

새로 추가된 카이로스의 연산능력은 크라켄보다 약 25배 향상된 1.56PF다. 덕분에 현재 최대 핵융합 난제로 꼽히는 플라스마 경계면 불안정성(ELM) 문제를 해결하는 연구도 가능해질 전망이다. 플라스마 경계면 불안정성 문제는 핵융합 실험로 내부에서 발생한 플라스마의 경계면이 불안정하게 연소하는 현상으로, 과도한 경우 플라스마가 폭발해 플라스마를 장시간 운전하는 데 큰 장애물이 된다. 슈퍼컴퓨터로 플라스마 입자의 움직임과 물성을 계산해낼 수 있다면 이를 극복할 운전 조건과 제어 방법 등도 찾을 수 있다.

권 부장은 “슈퍼컴퓨터는 우리가 아직 정확히 알지 못하는 플라스마의 물성을 분석할 수 있는 가장 강력한 도구”라며 “KSTAR 연구팀과 함께 실제 실험 데이터를 해석, 검토하는 등 공동연구를 진행하고 있다”고 말했다.

가상의 핵융합 발전소, 버추얼 데모

전 세계가 핵융합 연구에 뛰어든 궁극적인 목적은 에너지다. 핵융합로 내부에서 일어나는 다양한 문제를 해결해 결국은 에너지를 만들고자 한다는 뜻이다.

핵융합 발전소를 짓기 전, 핵융합 에너지를 실제로 사용할 수 있을지 공학적으로 실증하기 위해 전 세계 과학자들은 각국의 기술력을 더해 2030년 이후부터 핵융합실증로(DEMO·데모)를 건설할 예정이다. 한국도 한국형 핵융합실증로(K-DEMO) 건설을 계획하고 있다.

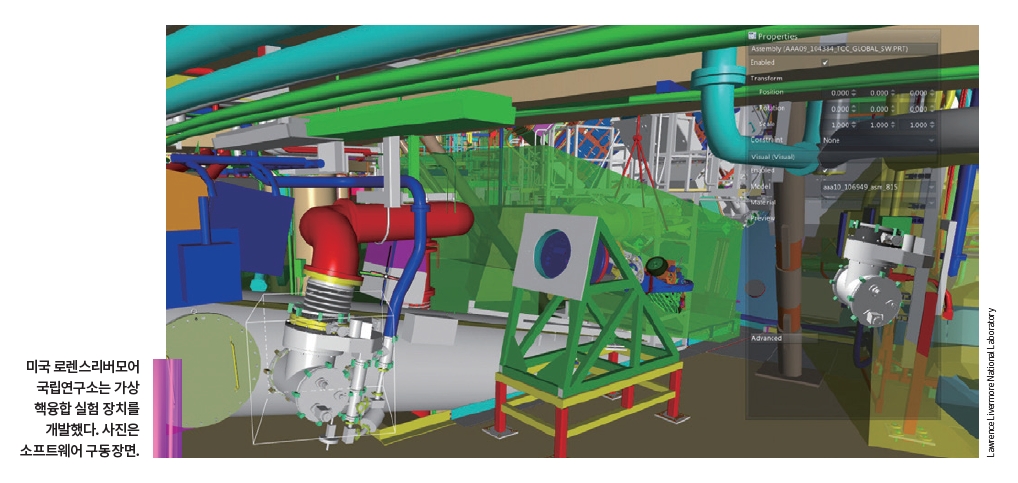

DEMO를 건설하려면 먼저 DEMO의 설계 조건과 가동 조건 등을 알아내야 하는 숙제가 있다. 이를 해결할 수 있는 가장 효율적인 방법은 현실의 물리법칙이 작용하는 가상의 공간에 DEMO를 건설하고 이곳에서 핵융합 발전을 재현해 보는 것. 이를 위해 한국핵융합에너지연구원은 가상의 물리 엔진이 지배하는 핵융합 발전소, 버추얼 데모(Virtual DEMO)를 개발을 준비하고 있다.

버추얼 데모처럼 실제 건설해야 하는 설비를 가상의 공간에 제작해 현실에서 발생할 수 있는 상황을 확인하는 기술을 ‘디지털 트윈’이라고 부른다. 디지털 트윈은 대규모 생산설비, 도시계획 등 대형 프로젝트에 주로 활용된다.

버추얼 데모를 구현하기 위한 첫 단계는 플라스마의 물성을 정확하게 반영할 수 있는 물리 엔진을 개발하는 것이다. 여기에는 슈퍼컴퓨터로 분석한 플라스마의 물성 데이터와 KSTAR에서 얻은 실험 데이터가 적용된다. 물리 엔진을 바탕으로 핵융합 실험로와 가열기, 냉각수 순환장치 등 핵융합 발전에 필요한 설비를 가상의 공간에 제작한다.

실제 핵융합 발전소를 짓기 전에 KSTAR나 ITER 같은 핵융합 실험로를 만들어 장치가 핵융합 반응을 모사할 수 있는지 검증하듯, 버추얼 데모 역시 직접 구현하기에 앞서 가상의 핵융합 실험로를 만들어 검증 단계를 거친다.

권 부장은 “버추얼 데모는 한 마디로 컴퓨터상에서 핵융합 발전을 실험해 볼 수 있는 컴퓨터 속 실험실”이라며 “가상의 핵융합로를 차근차근 개발해 핵융합 에너지 실현을 앞당길 것”이라고 기대했다.

기계, 재료, 로봇… 첨단 기술의 결정체, 핵융합 발전소

슈퍼컴퓨터와 버추얼 데모를 통해 최적의 플라스마 운전 조건과 시설 설계 등을 찾으면 그 다음엔 실제 핵융합 발전소를 건설하는 일이 남는다. 핵융합 반응을 일으키는 1억℃의 플라스마를 견뎌낼 기계장치와 재료 기술, 핵융합 발전소가 건설된 후 유지보수를 담당할 로봇 기술 등이 어우러져야만 비로소 진정한 의미의 핵융합 상용화가 가능하다.

핵융합 상용화를 위해서는 핵융합 반응에 연료를 공급하는 기술도 중요하다. 현재의 핵융합은 수소의 동위원소인 중수소와 삼중수소가 융합할 때 중성자가 빠져나오고 헬륨이 만들어지는 과정에서 발산되는 에너지를 이용한다. 이때 중수소와 삼중수소를 얼마나 안정적으로 공급할 수 있는지가 관건이다. 바닷물에서 충분한 양을 분리할 수 있는 중수소와 달리, 삼중수소는 지구상에 자연적으로 존재하는 양이 거의 없다.

이에 한국을 비롯한 ITER 참가국들은 자연계에 풍부한 리튬을 이용해 삼중수소를 공급하는 증식블랭킷을 활발히 연구 중이다. 리튬은 중성자와 반응하면 삼중수소로 변환된다. 따라서 핵융합 실험로의 열에너지를 운동에너지로 전환하는 블랭킷에 리튬을 포함하면, 중수소와 삼중수소의 핵융합 반응에서 나온 중성자가 여기에 부딪혀 삼중수소를 만든다. 연료 공급이 저절로 이뤄지는 셈이다.

홍석호 한국핵융합에너지연구원 선행기술연구센터 DEMO기술연구부 부장은 “블랭킷을 이용한 삼중수소 공급 시스템은 ITER에 처음으로 적용될 예정”이라고 설명했다.

핵융합 발전을 상용화하려면 건설된 발전소를 더 오래, 안전하게 활용하게 하는 기술도 뒷받침돼야 한다. 핵융합 반응을 유도하기 위해 극한의 조건을 유지해야 하는 실험로 내부는 사람의 접근이 불가능하다. 그래서 내부에 고장이 발생하거나 문제가 생긴 경우 이를 해결할 수 있는 해결사 역할을 로봇이 대신해야 한다.

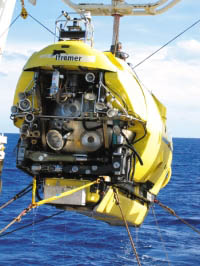

해외에서 실험 중인 일부 핵융합 실험로에는 이미 로봇이 설치돼 있다. 대표적으로 영국에 위치한 현재 전 세계에서 가장 큰 핵융합 실험로인 유럽공동 핵융합연구장치(JET·Joint European Torus)에는 내부 상태를 점검하고 간단한 수리 작업까지 할 수 있는 로봇팔 ‘마스코트(MASCOT)’가 설치됐다. 로봇팔은 블랭킷 등을 비롯해 주기적으로 교체해야 하는 부품을 유지, 보수하는 데 특히 유용하게 쓰인다.

홍 부장은 “국제우주정거장(ISS)에 로봇팔을 장착한 후, 보다 다양한 임무를 수행할 수 있었던 것처럼, 핵융합 발전소에도 로봇공학이 적용되면 더 안정적인 발전이 가능할 것”이라며 “향후 건설될 DEMO에서 다양한 임무를 수행할 수 있는 로봇팔을 개발해 나갈 계획”이라고 포부를 밝혔다.