글꼴은 한 시대를 시각적으로 보여준다. 시대상이 변하고 인쇄기술이 발달하며 새로운 글꼴이 계속 등장했다. 황제의 위엄이 담긴 웅장한 글꼴, 대량 인쇄에 적합하도록 모든 획이 빠짐없이 두꺼워진 글꼴, 세로에서 가로로 쓰기 방향이 바뀌며 기준선이 변한 글꼴 등 시대의 요구에 따라 제각기 다른 형태가 나왔다. 최근에는 디지털 환경이 글꼴 분야의 화두다. 글꼴에 아로새겨진 도구와 기술의 역사를 추적해봤다.

고대 로마 시대인 113년경 세워진 트라야누스 기둥에는 고대 라틴자인 ‘로마 정방형 대문자(Roman square capitals)’로 황제의 업적이 새겨져 있다. O와 D는 현재의 알파벳보다 가로폭이 길고 E와 S는 좁다. 글자 간격이 넓어 가독성이 좋고 Q나 R의 아래로 뻗은 선이 유난히 길다. 1906년 영국의 글꼴 디자이너 에드워드 존스톤은 저서에 “로마 정방형 대문자는 웅장하고 중요한 비문에 가장 적합한 형태”라고 적었다.

로마 정방형 대문자의 또다른 특징은 획 끝의 삐침인 ‘세리프’다. 세리프의 유래에 대해 여러가지 가설이 있지만 미국의 성직자 에드워드 캐티치가 1968년 저서에 적은 설명이 가장 널리 받아들여진다. 캐티치의 설명에 따르면 세리프는 필경사와 조각가의 우연한 합작품이다. 필경사가 돌에 윤곽선을 그릴 때 획의 끝이나 코너에서 자연스럽게 잉크가 번졌고, 조각가가 번진 상태 그대로 글자를 새기다가 만들어졌다는 가설이다. 영화 포스터에 자주 쓰이는 글꼴인 ‘트라얀(Trajan)’은 로마 정방형 대문자를 본따 만들어졌다.

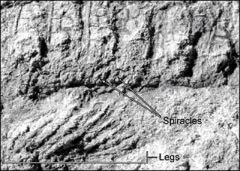

로마 정방형 대문자가 황제의 위엄을 나타내는 웅장한 글꼴이라면, 같은 시기에 쓰인 ‘거친 대문자(Rustic capitals)’는 보다 일상적인 글꼴이었다. 주로 계약서 영수증이나 법적 문서 등의 내용을 담는 데 쓰였기 때문이다. 당시 문서의 재료는 파피루스였다. 갈대과의 식물인 시페루스 파피루스(Cyperus papyrus)의 줄기를 압착해 만든 것으로, 기원전 2900년경 고대 이집트에서 발명됐다.

거친 대문자는 로마 정방형 대문자에 비해 각진 느낌이 덜하다. 돌에 새기는 것보다 글자를 훨씬 부드럽게 쓸 수 있었기 때문이다. 폭이 좁고 획이 얇은 것도 특징이다.

4세기경에는 주로 양피지에 쓰인 둥근 모양의 글꼴 ‘언셜체(Uncial)’가 나타났다. 언셜체는 일부 문자를 제외하고는 한 글자가 한 획으로 이루어져 있는 게 특징이다. 거친 대문자가 한 글자를 여러 획으로 쓴 것과 대비되는 특성이다. 이는 재료 특성 때문이다. 양피지는 소나 양, 새끼염소의 가죽으로 만들어 파피루스보다 표면이 부드럽다. 넓적한 펜을 사용하던 시기라 세로획은 넓적하고, 가로획은 가는 특색도 있다.

부드러운 양피지는 곡선 글꼴이 발달하는 계기가 됐다. 손과 펜으로 최대한 빠르게 쓰려다 보니, 글자의 획은 직선에서 점점 둥그렇게 변해갔다. 이렇게 나타난 글꼴이 ‘반언셜체(Half-uncial)’다. 소문자 b나 h 등에서 위로 삐쭉 나온 부분인 어센더(84쪽 참조)와 y와 q 등에서 아래로 삐쭉 나온 부분인 디센더가 뚜렷하게 보인다.

로마의 황제 샤를마뉴 대제가 9세기 초반 서유럽의 대부분을 통일하며 로마제국에 필사실을 설치해 글꼴을 통일했다. 반언셜체를 바탕으로 탄생한 ‘카롤링거 소문자’였다. 지금 쓰고 있는 소문자의 조상격인 글꼴이다.

활자 시대에도 글꼴은 펜을 모방하다

샤를마뉴 제국의 지배력이 감소하면서 지역마다 독특한 글꼴이 나타나기 시작했다. 두껍고 화려한 모양의 글꼴인 ‘블랙레터(Blackletter)’도 이 시기에 등장했다. 금속활자 인쇄기를 발명한 요하네스 구텐베르크가 1455년 인쇄한 42행 성경 역시 블랙레터로 인쇄됐다. 활자 기술의 발전으로 펜으로부터 해방됐지만, 활자 인쇄 초기에는 과거의 필경사들의 글꼴을 그대로 모방했다.

구텐베르크의 금속활자 인쇄 기술의 기본 도구는 펀치와 매트릭스, 프레스다. 펀치는 단단한 금속 끝 면에 날카로운 도구로 글자를 조각한 것이다. 펀치를 무른 금속인 구리에 대고 망치로 두들겨 글자를 찍으면 글자의 형태대로 움푹 들어간 매트릭스가 된다. 그리고 매트릭스에 납과 주석, 안티몬을 섞어 녹인 쇳물을 부은 뒤 식혀 활자를 완성한다(주조). 과일즙을 짜는 압착기의 원리를 적용한 프레스는 활자 모양대로 종이에 찍어내는 역할을 한다.

중국에서 발명돼 실크로드를 타고 넘어온 종이는 값비싼 양피지를 대체했다. 덕분에 책의 대량 생산이 가속화됐다. 구텐베르크가 머물렀던 독일 마인츠 지방을 중심으로 인쇄소가 늘어나던 중에 1462년 두 대주교의 권력다툼으로 마인츠 지방에 전쟁이 났다. 전쟁을 피해 도망친 인쇄업자들은 이탈리아에 정착했다. 당시 이탈리아 르네상스 시대의 인본주의자들은 블랙레터가 교회제도의 문화를 담고 있다며 거부했고, 블랙레터를 ‘고딕(Gothic)’이라고 얕잡아 불렀다. 이런 배경에서 인쇄업자들은 로마 시대의 글꼴을 재현한 ‘로마체(Roman)’를 개발했다. 고딕체보다 훨씬 가벼운 느낌의 글꼴로 현대의 ‘벰보체(Bembo)’가 이를 본따 만들어졌다.

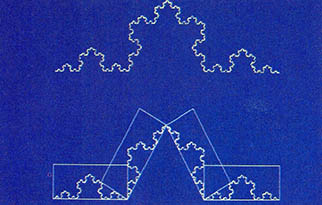

아이작 뉴턴이 우주만물의 힘을 정리한 과학혁명 시기에는 철저히 수학으로 결정된 글꼴이 탄생했다. 1692년 루이 14세는 왕립 인쇄소에서 독점적으로 사용할 글꼴 제작을 프랑스과학원에 명했다. 과학원은 이전 세대의 글꼴을 연구해 정사각형 2304개로 이뤄진 그리드로 각 글자의 비례를 결정한 ‘왕의 로마체(The King’s Roman)’을 만들었다. 왕의 로마체에선 펜의 흘림이나 움직임을 반영한 형태는 볼 수 없다.

기계 인쇄로 접어들며 내구성 있는 글자가 필요해지다

장인이 한 땀 한 땀 활자를 다루던 시대가 저물었다. 19세기 말 미국에서 글을 한 줄씩 주조하는 기계가 등장했다. 비슷한 시기에 인쇄기도 급격한 발전을 이뤄냈다. 양면인쇄기, 회전하는 원통 사이로 종이를 끼워 인쇄하는 윤전인쇄기, 낱자가 아닌 큰 인쇄판으로 찍어내는 연판인쇄기 등이 등장했다.

당시 이탈리아 글꼴 디자이너가 만든 ‘보도니(Bodoni)’가 유행하고 있었다. 보도니는 가로획이 유난히 가늘어 주조한 활자가 기계인쇄를 오래 견디지 못했다. 미국의 인쇄업자 시어도어 드 빈은 가는 획을 더 두껍게 변형해 기계인쇄를 잘 견디는 글꼴 ‘센추리(Century)’를 디자인했다. 센추리체는 판독성이 뛰어나 지금도 광고나 아동 서적 등에 자주 쓰인다.

약 500년 동안 인쇄 생태계를 지켜왔던 금속 활자는 1950년대 사진 식자에 자리를 내줬다. 글꼴 모양의 네거티브 판을 필름(인화지)에 감광시켜 조판하는 방식이다. 금속 활자는 수평과 수직을 맞춰야 한다는 단점이 있었는데, 사진 식자기 시대로 넘어오며 공간의 자유로움을 얻었다. ‘A V’처럼 특정 글자들을 나열했을 때 만들어지는 빈 공간을 없애는 커닝(kerning)도 가능해졌다. 오늘날 대중적인 글꼴로 자리매김한 ‘헬베티카체(Helvetica)’와 ‘유니버스체(Universe)’도 이 시기 탄생했다.

1980년대 개인용 컴퓨터가 등장하며 글꼴은 화면 속으로 들어갔다. 키보드에 입력한 글자를 화면에 표시하기 위해 타입1폰트, 트루타입 등 다양한 파일 형식이 개발됐다. 특히 미국의 기업 마이크로소프트와 어도비가 함께 출시한 오픈타입 형식은 기본 라틴 문자 외에도 분수, 고대 문자까지 지원하며 최대 6만 5000여 요소의 자형을 가질 수 있다. ‘자피노체(Zapfino)’는 오픈타입 포맷이 가능하게 한 대표적인 글꼴이다. 숙련된 손으로 장식한 캘리그래피를 그대로 컴퓨터 화면에 재현했다. 심지어 꽃무늬 장식이 포함된 글자도 있다.

글꼴의 디지털화 덕분에 트라야누스 기둥에 새겨진 로마시대 글꼴(트라얀체)부터 언셜체, 블랙레터체 등 역사 속에 등장한 대부분의 글꼴은 현대에도 남아 있다. 심지어 세계 전역에서 영화 포스터, 브랜드의 로고, 상점 간판, 광고 시안 등에 다양하게 활용되고 있다.

가로쓰기로 네모틀에서 해방된 한글

서양에서 갈대펜, 깃펜 등 뾰족하고 납작한 도구를 주로 사용했다면 동양 문화권에서는 붓이 주요 도구였다. 박윤정 국민대 시각디자인학과 교수는 “한국을 포함한 동양 문화권에서는 서양에 비해 일찍부터 둥그런 모양과 굵기 표현이 다양한 글꼴이 발달한 것이 특징”이라고 말했다.

한자 문화권의 글꼴은 명필가를 중심으로 발전했다. 통일신라와 고려 초까지는 중국 동진 시대의 사람인 왕희지의 서체 ‘왕희지체’, 고려 말부터 조선 초기에는 중국 원나라 송설 조맹부의 글씨인 ‘송설체’, 조선 초, 중기에는 석봉 한호의 글씨 ‘석봉체’가 유행하는 식이었다.

서양의 인쇄업자들이 수도원의 필경사가 쓴 글꼴을 모방해 활자를 찍어냈듯이 한국에서도 붓으로 쓴 글꼴을 그대로 활자에 재현했다. 현존하는 목판 인쇄물 중 세계에서 가장 오래된 신라 시대의 ‘무구정광대다라니경’에는 한자를 정자로 바르게 쓰는 붓글씨체 ‘해서’가 담겨있다.

현존 금속 인쇄물 중 가장 오래된 고려시대의 ‘백운화상초록불조직지심체요절(직지)’의 글꼴에는 목판 인쇄에서 금속 인쇄로 넘어가는 과도기임을 보여주는 흔적들이 남아있다. 김수천 원광대 서예과 교수는 한국서지학회에 발표한 논문 ‘흥덕사본 직지의 서체미에 관한 연구’에서 “전통적인 목판인쇄 제작기법을 대부분 그대로 수용하다 보니 먹이 많이 묻어 활자의 본형보다 굵은 글자들이 보이고 반대로 먹이 종이에 충분히 닿질 않아 공백이 생겨 인쇄가 분명치 않은 부분도 간혹 나타난다”며 “이 부분들은 금속 활자가 완성 단계에 이른 조선시대에 들어서면서 확연하게 개선됐다”고 적었다.

1403년 조선에 주자소가 설치되며 구리로 ‘계미자’가 주조됐다. 1420년 계미자보다 작고 단정한 활자인 ‘경자자’, 1434년 다시 크기를 약간 키우고 각 활자의 크기를 동일하게 만든 ‘갑인자’가 만들어졌다. 갑인자는 대나무를 사용해 빈 곳을 메우는 방식을 적용해 글자 간격도 일정해졌다. 이때 처음으로 한글 활자도 주조됐다. 김혜연 국립한글박물관 글꼴연구팀 연구사는 “당시 한글 활자는 보통 한자 문장 옆에 해석을 하는 용도로 주로 사용했기 때문에 학계에서는 고유 명칭을 ‘갑인자 병용 한글 활자’와 같은 방식으로 불러왔다”며 “얼마 전 인사동에서 무더기로 출토된 한글 활자 사례 등을 고려하면 한글 활자를 따로 정리해볼 필요가 있다고 생각한다”고 말했다.

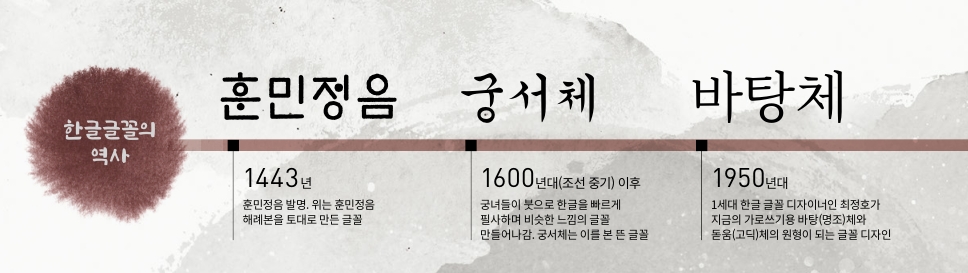

조선시대의 글꼴 중 여전히 대중적으로 사용되는 것이 있다. 조선 중기 이후 궁녀들이 한글을 보다 빠르고 유연하게 쓰기 위해 사용한 ‘궁서체’다. 선이 곧고 단정하며 붓의 농담이 그대로 나타나는 글꼴이다.

광복 이후 가로쓰기가 도입되며 한글 글꼴의 큰 변혁이 일어났다. 세로쓰기와 가로쓰기는 균형을 맞추는 기준선 자체가 달라 세로쓰기용 글꼴을 가로쓰기에 그대로 쓰면 비율이 맞지 않는 어색한 형태가 만들어진다. 바탕체와 돋움체를 개발한 글꼴 디자이너 최정호가 1970년 사진식자로 찍어내는 가로쓰기 글꼴을 개발하는 등 사회 전역으로 가로쓰기가 퍼졌지만 신문에 도입한 것은 1988년 창간한 한겨레가 최초다.

세로쓰기용 글꼴은 글자를 같은 높이로 맞추기 위해 네모꼴 안에 짜여야 했다. 네모꼴 글꼴을 디자인하기 위해서는 자음과 모음 28자의 조합으로 만들어지는 1만 1172자를 모두 만들어야 한다. 1900년대 중반 타자기가 도입되면서 네모꼴 글자를 사용하기가 힘들어졌다. 1976년 조영제 서울대 미대 교수가 학술지 ‘조형’의 창간호에 ‘한글기계화(타자기)를 위한 구조의 연구’라는 제목으로 최초의 탈네모꼴 글꼴을 발표했다. 탈네모꼴 글꼴은 마치 글자의 닿자(초성)가 빨랫줄에 걸려 있는 것처럼 받침에 따라 높이가 다르다.

박 교수는 “한글은 초성, 중성, 종성으로 이뤄져 조형미가 극대화된 문자”라며 “탈네모꼴 글꼴의 등장 이후 새로운 한글꼴이 계속 개발됐으며 비교적 역사가 짧은 한글 글꼴이 폭발적으로 성장하는 계기가 됐다”고 말했다.