‘2020년 달 주변을 도는 550kg짜리 궤도선을, 2030년까지 달 착륙선을 보낸다’. 2018년 2월 과학기술정보통신부가 발표한 ‘제3차 우주개발계획’ 중 달 탐사에 관한 내용이다. 2017년과 2020년에 각각 달 궤도선과 착륙선을 보내려는 당초 계획보다 상당 기간 뒤로 미뤄졌다. ‘현실성’이 떨어진다는 이유에서다. 달 탐사라는 목표를 이루는 데 실행 방안은 결코 빠뜨려서는 안 될 요소다. 지금 당장 한국이 준비할 수 있는 일은 무엇인지 전문가들에게 물었다.

“우주 개발 분야 다양하게 확장해야”

“우주 개발은 발사체나 위성 위주에서 여러 가지 우주 미션으로 다변화되고 있습니다. 한국도 국제 공동연구를 통해 이런 다변화를 도모해야 합니다.”

이태식 한양대 건설환경공학과 특훈교수는 우주 개발을 다변화할 방법으로 ‘현지자원 활용(ISRU·In-Situ Resource Utilization)’ 기술을 예로 들었다.

ISRU는 달이나 화성에 인간이 거주할 행성 기지를 건설할 때 현지의 토양과 물 등 현지재료를 이용하는 기술이다. 우주 환경에서 인간이 거주하기 위해서는 가장 먼저 무언가를 건설해야 한다. 방사선을 차폐하는 기지를 지어야 하고, 모래나 바위가 날리지 않게 이착륙 가능한 발사대가 필요하다. 로버가 달릴 수 있는 도로도 있어야 한다(현재는 달 토양에서 로버가 초속 10cm로 이동한다). 하지만 건설에 필요한 재료들을 지구에서부터 달까지 옮기려면 1kg당 20억 달러(약 2조2690억 원)가 든다.

때문에 우주 강국들은 ISRU 분야에 경쟁적으로 뛰어들고 있다. NASA를 예로 들면, 2017년 ISRU 분야 예산이 2016년 대비 36.4% 증가했다. 같은 기간 연구개발(R&D)총 예산이 2.2% 감소한 것에 비하면 눈에 띄는 변화다.

그럼에도 현재 ISRU 분야의 연간 예산은 NASA 전체 예산(약 20조 원)의 2%에 불과하다. 이 교수는 “ISRU 분야는 이제 막 태동하는 미개척 분야”라며 “국가 안보상의 문제로 제약이 많았던 과거의 우주 개발과 달리, 실시간으로 국제 협력이 이뤄지고 있는 만큼 한국도 적극적으로 참여할 필요가 있다”고 말했다.

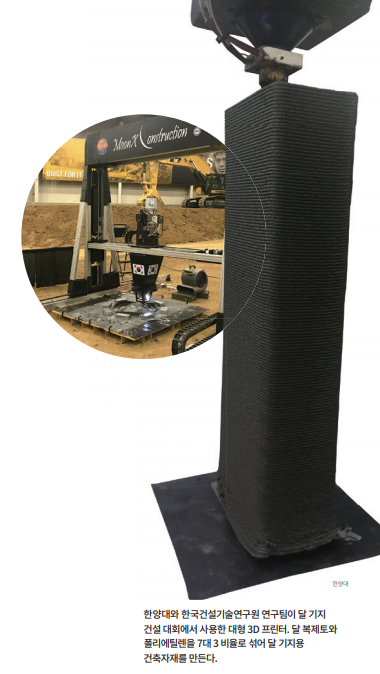

이 교수팀은 NASA의 ‘센테니얼 챌린지(Centennial Challenge)’ 프로그램 중 하나인 ‘3D 프린티드 해비타트 챌린지(3D Printed Habitat Challenge)’에 참가하며 국제적으로 이름을 알려왔다. 대회는 1단계로 우주 기지 디자인, 2단계로 구조재료 검증, 3단계로 3D 프린터로 건축물을 짓는 능력을 겨루는데, 이 교수팀은 2017년 7월 2단계 1차 평가에서 1위를 차지했고, 한 달 뒤 2차 평가에서 77개 팀 중 종합 3위를 기록했다.

현재는 3단계 대회를 치르고 있다. 이 교수는 “2019년 5월경에는 달 기지의 3분의 1 축소판을 만들고, 2020년에는 실제 크기의 달 기지를 지을 계획”이라고 밝혔다.

국제대회 참여는 국제 협력으로 자연스럽게 이어진다. 이 교수는 미국의 록히드마틴, 인도의 팀 인더스, 일본의 아이스페이스 등 다양한 기업과 기관이 참여하는 국제 민간조직 ‘문 빌리지 협회(Moon Village Association)’의 이사를 맡아 달에 마을을 건설하기 위한 공동연구를 수행하고 있다. 또한 ‘인터내셔널 문베이스 얼라이언스’ 소속으로 NASA와 함께 하와이제도 마우이섬에 400만m2(약 120만 평) 규모의 달기지 건설 실증단지를 만드는 데 참여할 계획이다.

이 교수는 “달 기지 건설 기술은 지구에도 적용할 수 있다”며 “벽돌이나 콘크리트 공장이 없는 극한 지역에서 강도 높은 건축 자재를 생산할 수 있을 것”으로 기대했다.

“작은 공동연구부터 쌓아 나가야”

“우주는 숨겨진 보물과도 같습니다. 작은 성과부터 쌓아나가다 보면 엄청난 지식재산이 되는 거죠.”

최상혁 NASA 랭글리연구소 고등책임연구위원은 대형 기반시설 외에도 소재나공정 부문에서 다양한 연구를 하며 우주 분야의 지식재산(IP)을 쌓아야 한다고 조언했다.

그는 자신이 개발 중인 카세그레인 시스템(Cassegrain System)을 예로 들었다. 카세그레인 시스템은 카세그레인식 망원경의 원리를 이용해 빛(에너지)을 한 곳에 모으는 시스템이다. 그는 이 시스템이 달에서 4가지 기능을 할 수 있다고 설명했다.

첫째는 달의 토양을 소결시킨다. 나노미터(nm·1nm는 10억분의 1m) 크기의 달 토양 입자에 강한 에너지를 가하면 열적 활성화가 일어나며 달 토양 입자가 덩어리로 굳는다. 달 먼지가 날리지 않는 발사대를 만들기 위해 꼭 필요한 기술이다.

둘째는 달 토양을 소결시키는 과정에서 입자에 섞인 헬륨3 같은 유용한 분자들을 획득할 수 있다. 셋째는 빛 대신 전파를 모아 통신 중계기 역할을 할 수 있다. 마지막으로 우주로부터 오는 빛을 모아 보는 망원경으로 활용할 수 있다.

최 고등책임연구위원은 “장비를 개발하는 데 비용이 많이 들지만, 여러 가지 목적을 동시에 성취할 수 있다는 점에서 해볼 만한 연구”라고 말했다.

최 고등책임연구위원은 국내 기관들과 이러한 소규모의 공동연구를 주도해 왔다. 한 예로 2007년부터 약 9년 동안 가천의대 뇌과학연구소, 전자부품연구원, 한국생활환경시험연구원 등 국내 7개 연구기관과 뇌의 신호를 읽어 적절한 전기자극을 보내주는 뇌 센서를 개발했다. NASA의 나노기술과 원격조정기술을 국내 의학과 접목시킨 사례다.

최 고등책임연구위원은 “우주 개발은 2~3년 뒤에 돈을 얼마나 벌 수 있을지 생각하고 시작하면 할 수 없다”며 “적어도 30년을 내다보고 선제적인 투자가 필요하다”고 강조했다.

“‘페레그린’에 韓 탑재체 싣고파”

“NASA가 선도적으로 진행한 산업 활성화 전략은 저희에게 큰 도움이 됐습니다. 우주는 돈을 벌기 굉장히 어려운 시장이니까요.”

미국 피츠버그에서 우주 벤처 ‘애스트로보틱(Astrobotic)’을 이끄는 존 손튼 대표는 NASA가 산업을 혁신하기 위해 어떤 전략을 취했는지 한국도 참고하면 좋을 것이라고 말했다. NASA는 미국 내 상업용 발사와 시너지를 내는 달 착륙선 개발을 장려하기 위해 2014년 ‘루나 카탈리스트(Lunar CArgo Transportation And Landing by Soft Touchdown)’ 프로그램을 시작했다. NASA는 애스트로보틱을 포함한 민간 기업 3곳과 우주개발 공동연구 협약(SAA)을 맺었다. 카탈리스트는 우리말로 ‘촉매’를 뜻한다.

댄 헨드릭슨 애스트로보틱 비즈니스 총괄 부사장은 “NASA의 엔지니어들이 랜더와 로버 개발에 직접 참여하고 있다”며 “단순히 기술뿐만 아니라 비즈니스가 어떻게 운영되는지 통찰을 공유할 수 있는 강력한 프로그램”이라고 설명했다.

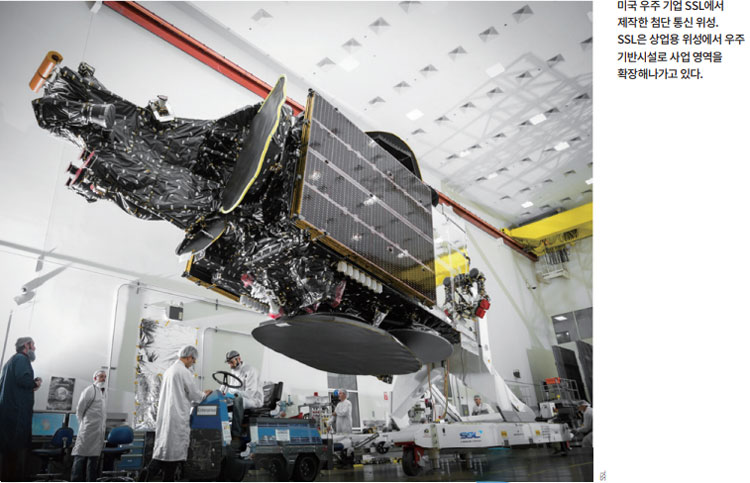

미국의 전통적인 우주 기업인 SSL의 알프레드 타드로스 우주기반시설 총괄 부사장은 한국의 정부 주도 국제 협력 사업을 긍정적으로 평가했다. 그는 “미국조차도 과거에는 상업용 통신만이 거의 유일한 우주 산업이었다”며 “우주 분야에서 상업적인 비즈니스를 이어나가는 것은 굉장히 힘든 일”이라고 말했다. 그러면서 그는 “한국이 프랑스 등과의 협력을 통해 위성 기술을 빠르게 축적하는 것을 인상 깊게 봤다”며 “정부가 국제 협력을 더욱 장려하면 좋을 것”이라고 덧붙였다.

애스트로보틱, SSL은 한국 기업과의 협력도 기대했다. 헨드릭슨 애스트로보틱 부사장은 “2021년 발사 예정인 달 착륙선 ‘페레그린(Peregrine)’에 한국 기업의 탑재체를 실어 달 환경에서 여러 가지 기술을 검증해볼 수 있을 것”이라고 제안했다. 그는 “달을 상업적으로 활용할 여러 가지 아이디어를 시험해볼 수 있는 좋은 기회”라고도 말했다.

타드로스 SSL 부사장은 이제 막 시작단계에 있는 ‘딥 스페이스 게이트웨이’ 개발에 함께 하고 싶다는 뜻을 내비쳤다. 그는 “기술 수준을 높일 수 있는 것은 물론이고, 새로운 시장을 확장하는 방법에 대한 시사점을 얻을 수 있을 것”이라고 말했다.