논란도 있고 우려도 많지만, 합성생물학의 시장 규모는 점점 거대해지고 있다. 미국 시장조사업체 얼라이드마켓 리서치는 2012년 30억 달러의 가치가 있던 합성생물학 시장이 2020년에는 12배에 달하는 387억 달러로 커질 거라고 예상했다.1) 연평균 성장률이 44.2%에 달할 정도로 높은 성장세다. 얼라이드마켓리서치는 주목 받는 합성생물학 응용 분야로 신약과 진단 등 의약학분야와 바이오에너지 등을 소개했다. 그 중 신약은 2013년 가장 큰 수익창출분야였다.

신약분야에서 고수익이 예상되는 이유는 화학적으로 합성하기 어려워 식물에서 추출해야 했던 다양한 천연물 재료를 빠른 시간에 대량으로 생산할 수 있기 때문이다. 가장 대표적인 사례가 말라리아 치료제인 아르테미시닌의 전구체, 아르테미신산을 합성하는 합성효모다. 아르테미시닌은 국화과 식물인 개똥쑥에서 추출할 수 있는 성분으로 말라리아의 특효제다. 이 성분을 찾아낸 중국의 전통의학연구원 투 유유 교수는 지난해 노벨 생리의학상을 받기도 했다. 문제는 이 물질이 간단한 구조 같아 보여도 화학적으로 합성하기엔 꽤 복잡하다는 점이다(추후 화학합성법을 개발하긴 했지만 너무 단계가 많아 추출하는 방법보다 경제성이 떨어졌다). 아르테미시닌을 대량으로 얻는 방법은 개똥쑥을 키워 추출해내는 방법이 유일했다.

그런데 2006년, 미국 UC버클리 화학공학과 제이 키슬링 교수가 맥주효모균에 개똥쑥의 유전자를 합성해 아르테미시닌의 전구체인 아르테미신산을 만드는 ‘합성효모’ 제작에 성공했다.2) 합성효모는 배양액 1L에 115mg의 아르테미신산을 생산했다. 이후 2014년 프랑스 제약회사 사노피는 빌&멜린다 게이츠 재단의 지원을 받아 반합성 아르테미신산(SSA)을 상용화하는 데 성공했다(여기에 얽힌 비하인드 스토리는 88쪽 박스에서 밝힌다).

지난해에는 진통제 성분인 헤로인을 만드는 합성효모를 만들기 위한 때아닌 경쟁이 진행되기도 했다. 미국 UC버클리 식물미생물학과 존 듀버 교수와 캐나다 컨커디어대 생물학과 빈센트 마틴 교수가 유력한 후보자로 꼽혔으나, 결국 가장 먼저 헤로인 생산 효모에 성공한 건 미국 스탠퍼드대 화학생물공학과 크리스티나 스몰케 교수였다.3) 스몰케 교수팀은 양귀비과 식물 3종(이란양귀비, 양귀비, 캘리포니아양귀비(금영화))과 황련, 세균(슈도모나스 박테리아), 설치류의 유전자 총 21개를 합성한 뒤 효모에 삽입해 당을 테바인으로 전환시키는 데 성공했다. 테바인은 모르핀의 핵심 전구체로 여기에 두 개의 아세틸기를 결합하면 강력한 진통제 성분인 헤로인을 만들 수 있다.

만약 이런 합성효모를 이용하지 않을 경우, 양귀비에서 모르핀을 추출해 진통제로 만들기까지는 대략 1년의 시간이 걸린다. 필요한 양의 모르핀을 얻기 위해선 엄청난 부지와 자본, 그리고 시간이 필요하다. 물론 현재로서는 합성 효모에서 모르핀을 바로 생산해내는 수율도 1.5%에 불과해 생산성이 매우 낮지만, 스몰케 교수는 본인이 설립한 바이오업체 ‘안테이아’에서 합성효모의 테바인 생산 수율을 높이는 연구를 하고 있다.

우리나라에서는 이상엽 KAIST 생명화학공학과 교수가 항암이나 항노화 효과가 있는 것으로 알려진 플라보노이드를 생산하는 미생물 연구를 하고 있다. 이 교수는 “천연물을 생산하는 미생물 연구도 많이 되고 있지만, 합성생물학 기법을 이용해 다양한 구조 변형, 부품 조합을 만들어 신약을 발굴하는 쪽 연구도 많이 이뤄지고 있다”고 말했다.

신약분야에서 고수익이 예상되는 이유는 화학적으로 합성하기 어려워 식물에서 추출해야 했던 다양한 천연물 재료를 빠른 시간에 대량으로 생산할 수 있기 때문이다. 가장 대표적인 사례가 말라리아 치료제인 아르테미시닌의 전구체, 아르테미신산을 합성하는 합성효모다. 아르테미시닌은 국화과 식물인 개똥쑥에서 추출할 수 있는 성분으로 말라리아의 특효제다. 이 성분을 찾아낸 중국의 전통의학연구원 투 유유 교수는 지난해 노벨 생리의학상을 받기도 했다. 문제는 이 물질이 간단한 구조 같아 보여도 화학적으로 합성하기엔 꽤 복잡하다는 점이다(추후 화학합성법을 개발하긴 했지만 너무 단계가 많아 추출하는 방법보다 경제성이 떨어졌다). 아르테미시닌을 대량으로 얻는 방법은 개똥쑥을 키워 추출해내는 방법이 유일했다.

그런데 2006년, 미국 UC버클리 화학공학과 제이 키슬링 교수가 맥주효모균에 개똥쑥의 유전자를 합성해 아르테미시닌의 전구체인 아르테미신산을 만드는 ‘합성효모’ 제작에 성공했다.2) 합성효모는 배양액 1L에 115mg의 아르테미신산을 생산했다. 이후 2014년 프랑스 제약회사 사노피는 빌&멜린다 게이츠 재단의 지원을 받아 반합성 아르테미신산(SSA)을 상용화하는 데 성공했다(여기에 얽힌 비하인드 스토리는 88쪽 박스에서 밝힌다).

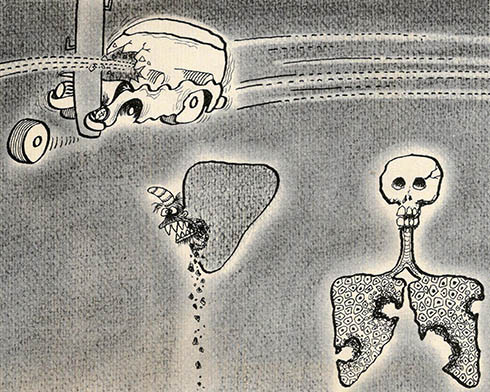

지난해에는 진통제 성분인 헤로인을 만드는 합성효모를 만들기 위한 때아닌 경쟁이 진행되기도 했다. 미국 UC버클리 식물미생물학과 존 듀버 교수와 캐나다 컨커디어대 생물학과 빈센트 마틴 교수가 유력한 후보자로 꼽혔으나, 결국 가장 먼저 헤로인 생산 효모에 성공한 건 미국 스탠퍼드대 화학생물공학과 크리스티나 스몰케 교수였다.3) 스몰케 교수팀은 양귀비과 식물 3종(이란양귀비, 양귀비, 캘리포니아양귀비(금영화))과 황련, 세균(슈도모나스 박테리아), 설치류의 유전자 총 21개를 합성한 뒤 효모에 삽입해 당을 테바인으로 전환시키는 데 성공했다. 테바인은 모르핀의 핵심 전구체로 여기에 두 개의 아세틸기를 결합하면 강력한 진통제 성분인 헤로인을 만들 수 있다.

만약 이런 합성효모를 이용하지 않을 경우, 양귀비에서 모르핀을 추출해 진통제로 만들기까지는 대략 1년의 시간이 걸린다. 필요한 양의 모르핀을 얻기 위해선 엄청난 부지와 자본, 그리고 시간이 필요하다. 물론 현재로서는 합성 효모에서 모르핀을 바로 생산해내는 수율도 1.5%에 불과해 생산성이 매우 낮지만, 스몰케 교수는 본인이 설립한 바이오업체 ‘안테이아’에서 합성효모의 테바인 생산 수율을 높이는 연구를 하고 있다.

우리나라에서는 이상엽 KAIST 생명화학공학과 교수가 항암이나 항노화 효과가 있는 것으로 알려진 플라보노이드를 생산하는 미생물 연구를 하고 있다. 이 교수는 “천연물을 생산하는 미생물 연구도 많이 되고 있지만, 합성생물학 기법을 이용해 다양한 구조 변형, 부품 조합을 만들어 신약을 발굴하는 쪽 연구도 많이 이뤄지고 있다”고 말했다.

주요 폭약 물질인 TNT를 감지하면 잎의 색이 엷어지는 감시식물.

오른쪽으로 갈수록 TNT에 오래 노출된 잎이다.

현재 합성생물학을 이용한 시제품을 가장 많이 개발하고 있는 분야는 ‘바이오센서’ 분야다. 바이오센서는 생물학적 결합을 이용해 특정 물질을 감지하는 센서다. 한국생명공학연구원(이하 생명연)에서는 특정 화학반응에 필요한 효소를 찾기 위한 바이오센서를 개발 중이다.

효소의 최종산물에 의해 활성화되는 유전자와 녹색형광단백질(GFP) 유전자를 합성하면 이같은 바이오센서를 만들 수 있다. 이 때 2파트에서 소개한 유전자 설계가 필요하다. 효소(입력 값 A)에 특정 기질(입력 값 B)이 성공적으로 붙으면 화학반응이 일어나고, 이때 나온 산물(결과 값)은 또 다른 논리게이트의 입력 값이 돼 형광단백질을 발현시키게끔 유전자 회로를 설계한다.

바이오센서는 효소를 찾는 두 단계에 모두 유용하다. ‘메탄 분해’를 예로 들어보자. 기후변화의 주원인으로 손꼽히는 메탄은 비활성 기체만큼이나 안정적인 기체로, 물리적으로 매우 ‘단단’하다. 때문에 메탄을 온난화를 유발하지 않는 메탄올로 바꿔주는 화학반응은 많은 과학자들의 연구 대상이다. 이 화학반응을 일으키려면 메탄모노옥시게네이즈(MMO)라는 효소가 반드시 필요한데, 자연에서 찾아야 한다. 먼저 바이오센서의 녹색형광이 켜지는지 여부로 토양에서 MMO를 가진 미지의 미생물을 찾는다. 이후 MMO를 만드는 유전자를 조금씩 변형해 여러 개 만든 뒤, 녹색형광의 세기를 기준으로 가장 뛰어난 활성을 보이는 유전자를 찾는다. 이승구 생명연 바이오합성연구센터장은 “유전자에 작은 변이만 있어도 단백질의 구조가 달라지기 때문에 효소 활성도 큰 차이를 보인다”며 “효소의 활성을 정량적으로 확인하기 위해서는 유전자 설계가 필요하다”고 말했다.4)

간단한 유전자 설계만으로도 제작이 가능하기 때문에 바이오센서는 활용도가 높다. 폭약의 주성분인 트라이나이트로톨루엔(TNT)을 감지하는 센서가 대표적이다. 미국 콜로라도주립대 준 메드포드 교수팀은 미국 국방부 산하 방위고등연구계획국(DARPA)의 지원을 받아 TNT를 감지하면 엽록소의 기능이 정지해 색이 하얗게 변하는 ‘감시 식물(sentinel plant)’을 개발했다(85쪽 사진).5) 연구팀은 TNT에 민감하게 반응하는 단백질 유전자를 합성한 뒤, TNT를 감지하면 광합성과정에 관여하는 ‘원엽록소 산화환원효소’의 작용을 막도록 회로를 설계했다. 이 유전자 회로는 담배식물(tobacco)에 이식됐다. 사람이 육안으로 잎의 변화를 알아채기까지는 하루 정도가 걸린다. 이 식물은 23ppb의 TNT, 즉 물 1kg에 TNT가 0.000023g만 있어도 감지한다. 탐지견보다 최고 2만 배가량 민감하다.

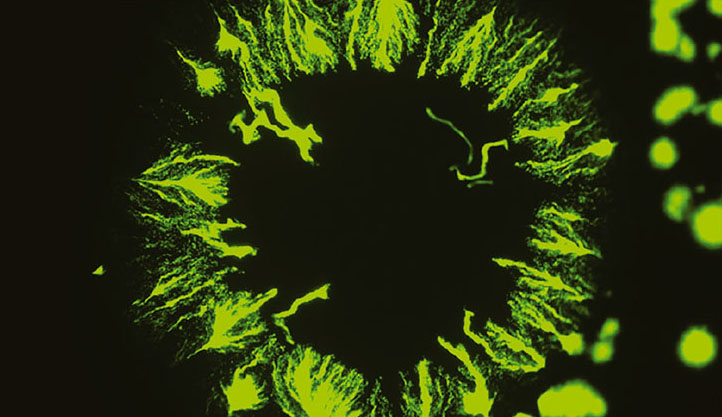

효소의 최종산물에 의해 활성화되는 바이오센서다.

특정 효소를 가진 박테리아 콜로니(군집) 주변이 녹색형광으로 빛나고 있다. 효소, 잡았다!

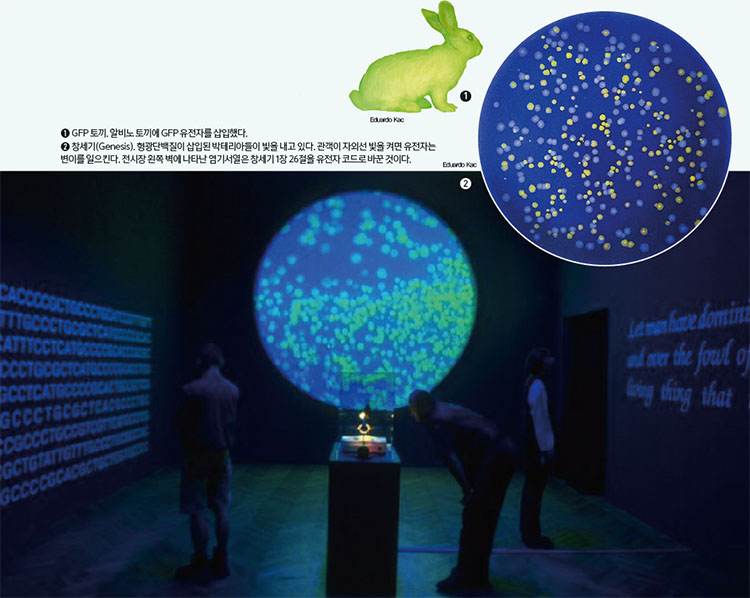

예술 분야에서도 합성생물학에 대한 관심이 높다. 미국 시카고예술대(SAIC)의 에두아르도 카츠 교수

는 인공유전자를 이용한 예술을 시작한 지 올해로 18년 째다. 그는 이 분야의 선구자로 꼽힌다. 1999년에 제작한 ‘창세기(Genesis)’가 시작이었다. 그의 작품들이 유전자 설계를 통해 회로를 구성한 건 아니지만, 유전자를 인공적으로 합성해 작품을 만들었다는 점에서 합성생물학에 속하는 것으로 본다. 이 작품은 ‘인간이 바다의 물고기와 하늘의 새와 집짐승과 온갖 들짐승, 땅을 기어다니는 모든 것을 다스리게 하자’는 창세기 1장 26절의 구절을 모스 부호로 바꾼 뒤 이를 다시 염기서열로 바꾼 작품이다. 새롭게 탄생한 염기서열을 화학적으로 합성한 뒤 박테리아에 주입했다. 배양접시 위에 올려진 합성박테리아 위에는 자외선 등을 설치했고, 관객은 원격으로 이 자외선을 끄고 켤 수 있었다. 자외선에 의해 합성 박테리아의 유전자는 변이를 일으키고, 변이된 유전자는 다시 모스부호를 거쳐 영어로 번역돼 사람들에게 전달됐다.

이듬해인 2000년, 카츠 교수는 녹색형광단백질(GFP) 유전자를 합성해 형광 빛을 내는 ‘GFP 토끼’를 발표했다. 과학계에서 특정 기능을 확인하고자 GFP를 사용한 건 이전부터 흔한 일이었지만 예술계에서 전시를 목적으로 포유류에 유전자를 합성한 건 처음이었다. 그는 이런 예술 방식을 ‘유전자이식 아트(transgenic art)’라고 칭하며 “합성한 유전자를 유기체에 이식해, 세상에서유일한 생명체를 만드는 일”이라고 말했다.

에두아르도 카츠 교수의 ‘에두니아(➋)’. 꽃 ‘페튜니아’의 유전자에 자신의 유전자를 삽입했다.

카츠 교수는 자신의 이름(에두-)과 페튜니아(-니아)의 이름을 합쳐 에두니아라고 이름을 지었다.

붉은 잎맥이 마치 카츠 교수의 혈액인 것만 같다. ➊번은 2009년 에두니아를 전시한 모습이다.

합성생물의 가장 큰 경쟁자는 농부?

사노피는 합성효모를 이용해 아르테미시닌을 상용화한 제약회사다. 이들은 ‘빌&멜린다 게이츠 재단’에서 6400만 달러(약 726억 원)를 지원받아 2014년부터 반합성 아르테미시닌(SSA)을 제작했다.

이들의 목표는 개똥쑥에서만 추출할 수 있어 비싼 아르테미시닌의 단가를 낮춰 말라리아 치료제를 1달러 미만으로 만드는 것이었다. 그런데 이게 웬걸, SSA가 본격적으로 제작되기도 전인 2012년 치료제의 단가가 0.92달러로 목표치보다 한참 낮아지게 됐다. 원인은 개똥쑥의 공급이 부족하다는 것을 알게 된 중국 농부들이 너도나도 개똥쑥 재배에 달려든 것. 경제 논리에 따라 공급이 많아진 개똥쑥의 가격은 순식간에 폭락했고, SSA는 되려 치료제를 팔아서 얻는 이익보다 만드는 데 드는 비용이 더 많아지는 상황에 놓이게 됐다. 네이처는 올해 2월 기사를 통해 “사노피가 2015년 SSA를 전혀 생산하지 않았으며, 이탈리아에 있는 생산공장을 다른 회사에 넘기려는 절차를 진행 중”이라고 밝혔다.6)

이것이 혹시 합성생물학이 지닌 한계가 아닐까. 이승구 생명연 바이오합성연구센터장은 “효능을 가진 물질이 발견될 때마다 재배면적을 늘리는 방법으로 수요를 충족시킬 수는 없다”며 “하나의 사례로 합성생물학의 한계를 말할 수는 없다”고 말했다.