‘어휴, 오늘 따라 왜 이리 피곤하지. 일찍 자야겠어.’2015년 어느 날 40대 회사원 김진단 씨는 퇴근하면서 이런 생각에 잠긴다. 집에서 저녁을 먹고 나자 7살짜리 막내딸 예슬이가 낮에 집으로 배달된 것이라며 CD를 내민다. 설명서를 살펴보니 국가암조기검진사업에 따라 정부에서 무상으로 제공하는 ‘암검진 나노검사키트’다. CD처럼 생긴 키트 가운데에 소변을 떨어뜨린 뒤 컴퓨터 CD 플레이어에 넣고 돌리면 128가지 검사가 동시에 진행된다고 한다. 설명서대로 해보니 2가지 검사에서 양성반응이 나왔다.

옆에서 지켜보던 아내도 “큰일 났다”며 함께 걱정하고 있는데, 자동으로 국가암정보센터 홈페이지로 연결된다. 검사 결과 대장에 종양이 의심되므로 캡슐내시경이나 전신 PET/MRI를 이용한 가상내시경으로 추가검사를 받으라는 안내가 나타난다. 동시에 이들 검사가 가능한 가까운 병의원의 안내와 더불어 예약창이 컴퓨터 화면에 뜬다.

일상생활에서 손쉽게 암을 진단하는 2015년의 가상시나리오다. 소변에서 다양한 암과 관련된 타깃물질(바이오마커)을 찾고 캡슐내시경과 가상내시경으로 신체내부를 정밀하게 들여다본다는 내용이다. 보통 내시경 하면 헛구역질과 고통이 떠오르지만, 캡슐내시경은 튜브로 된 일반내시경보다 간편하다. 알약 크기의 캡슐을 먹으면 식도, 위, 소장, 대장을 지나 대변과 함께 나오기 때문이다.

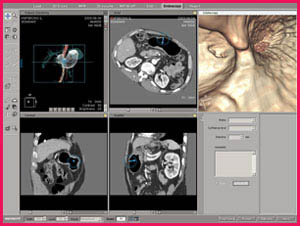

미래에 캡슐내시경은 그 자리에서 염색약을 뿌리고 조직을 세밀하게 검사해 암세포를 찾아낼 수 있을 전망이다. 양전자방출 단층촬영술(PET)과 자기공명영상법(MRI)을 접목시켜 전신을 단면으로 세밀하게 찍으면 체내의 어느 부위든 재구성할 수 있다. 즉 컴퓨터에서 장기나 혈관을 누비듯이 3차원으로 구현할 수 있다. 마치 가상내시경으로 검사하는 듯한 착각이 든다는 뜻이다.

암은 조기에 진단하면 90% 이상 완치할 수 있다고 한다. 암 진단 기술은 현재 어디까지 와 있고 앞으로 어떻게 발전할까. 또 2015년 이후의 미래는 어떤 모습일까.

사실 캡슐내시경과 가상내시경은 현재 개발돼 임상에서 쓰이는 진단기술이다. 캡슐내시경은 이제 막 상용화됐다. 아직 방향을 조절할 수 없어 위나 대장보다는 일반내시경이 들어갈 수 없는 소장을 탐색하는데 사용된다. 또 암이 의심되는 부위가 있어도 그 자리에서 조직검사를 할 수 없다는 단점이 있다. 즉 일반내시경을 다시 넣어 조직을 떼어내고 밖으로 꺼낸 뒤 염색해 현미경으로 들여다봐야 한다.

영화처럼 인체내부 탐험

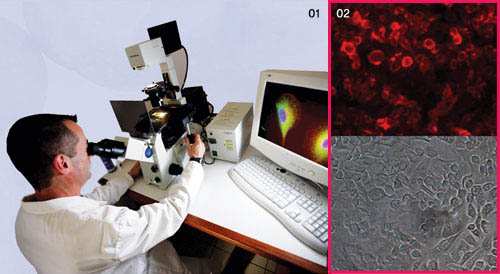

일반내시경은 광섬유를 조밀하게 넣고 끝에 렌즈를 달아 고해상도 내시경으로 탈바꿈하고 있다. 현장에서 조직이나 세포에 염색약을 뿌린 뒤 내시경 영상을 확대해 직접 관찰할 수 있어 조직을 떼지 않고도 조직검사가 가능하다. 한걸음 더 나아가 암세포에 미세한 형광물질을 붙일 수 있다면 빛을 비출 때 반딧불처럼 형광을 내는 암세포를 관찰할 수 있다.

하지만 내시경은 캡슐처럼 크기가 작아지더라도 내시경이 지나가는 위, 소장, 대장에서만 암을 진단할 수 있다는 점이 한계다. X선을 환자에게 쏘여 다중으로 검출하는 컴퓨터단층촬영술(CT), 즉 다중검출CT를 이용한 가상내시경이 이 한계를 극복할 수 있다.

X선을 동시에 검출하는 센서의 수가 1개에서 현재 64개까지 늘어난 상태라 0.5mm 크기의 조직까지 식별할 수 있고 전신촬영에 채 1분도 걸리지 않는다. 앞으로 256개의 검출센서가 장착된 CT장비가 등장하면 더 넓은 부분을 동시에 찍을 수 있을 전망이다.

다중검출CT장비에서 쏟아져 나오는 수천장의 인체 단면영상은 사람이 일일이 판독하기에 너무 많은 정보다. 이들 정보를 컴퓨터에서 3차원으로 재구성하면 마치 영화에 나오는 마이크로셔틀을 타고 인체내부를 탐험하는 듯한 가상내시경이 구현된다.

가상내시경은 이미 국산화돼 서울대병원, 국립암센터를 비롯한 대형병원에 보급된 상태다. 단 조직검사를 할 수 없다는 점이 흠이다. 앞으로 촬영속도가 더 빨라지면 심장의 움직임까지 실시간으로 찍을 수 있다.

현재 다중검출CT는 PET와 결합해 시너지를 내고 있다. CT는 해부학적 형태를 보여주는 반면, PET는 포도당 대사 같은 생체 물질대사를 들여다본다. 방사성동위원소는 포도당 유사체를 붙여 몸속에 주사하면 1시간 뒤 정상조직과 달리 포도당 대사가 활발한 암에만 모인다(단 정상인도 뇌에서는 포도당 대사가 활발하다).

이때 전신을 PET/CT 장비로 촬영하면 암이 어디까지 퍼져 있는지, 재발했는지를 입체적으로 알 수 있다. 컴퓨터로 3차원 영상을 재구성한 뒤 인체내부를 360° 회전시키며 살필 수 있고 크기 5mm의 조직까지 식별할 수 있다.

PET/CT의 장점은 암을 한눈에 보여준다는 사실이다. CT는 수천장의 영상을 비교하며 암세포를 찾아야 하는 어려움이 있지만 PET는 암세포 활동을 추적해 암세포만 콕 집어내는 게 특징이다. 이런 특성 덕분에 PET는 개인에게 효과적인 맞춤치료법을 선택하는데도 큰 도움이 된다.

항암제를 투여하거나 방사선으로 암을 치료한 뒤 종양 크기가 감소하려면 1개월 이상 걸리지만 암세포의 대사가 감소하는가는 경우에 따라 암을 치료한 다음날에도 알 수 있기 때문이다. 예를 들어 어떤 항암제가 잘 듣지 않는다는 사실이 드러나면 다른 항암제로 바꿔 치료를 시도할 수 있다.

PET는 포도당 대사뿐 아니라 DNA 합성 정도를 살펴 암세포를 추적할 수도 있다. DNA 구성물질 중 하나인 티민에 방사성동위원소를 붙여 주사하면 이 동위원소가 세포분열을 많이 해 DNA를 대량으로 합성하는 암세포에 모인다. 특히 이 PET 영상에서는 급격하게 증식하는 암세포가 드러난다.

물리학, 화학, 생물학, 컴퓨터공학, 의학의 협동으로 탄생한 결정판이 PET다. PET는 CT뿐 아니라 고해상도 MRI와도 결합될 전망이다. 수년 내에 PET/MRI가 개발될 예정이다. MRI는 뇌를 다양하게 보여줄 수 있고 나노조영제를 사용하면 암세포만 눈에 번쩍 띄게 할 수 있다. 앞으로 크기가 1mm 이하의 조직까지 식별할 수 있다.

암에만 있는 표적을 찾아라

지금까지 암 진단의 숙제는 암에만 있는 바이오마커를 찾는 일이다. 정상세포에서는 나타나지 않으면서 암세포에서만 발현하는 특이한 표적이 있다면 여기에 방사성동위원소, MRI용 나노조영제, 나노발광물질을 붙인 뒤 PET, MRI, 내시경으로 암세포를 정확히 집어낼 수 있다. 즉 바이오마커를 이용하면 암세포를 추적한 뒤 이를 영상으로 찍을 수 있다.

이런 영상을 분자영상이라 한다. 또 이 바이오마커가 혈액이나 소변에서 검출되면 극미량이라도 나노바이오센서로 암에 걸렸는지 알 수 있다. 바이오마커를 추적하는 물질의 한 예는 항체다. 항체란 동물의 몸에서 세균 같은 외부침입자에 대항하기 위해 만들어진 단백질이다. 항체가 많으면 항원이라는 바이오마커를 없애지만 조금 있으면 항원을 추적하는 ‘탐정’으로 이용될 수 있다. 최근에는 항체의 3차원 구조를 인공적으로 변형시켜 다양한 표적을 찾을 수 있는 기술이 개발됐다.

쥐, 토끼 같은 동물에다 암세포에만 있는 항원을 넣으면 항체가 생기는데, 동물의 항체를 인체에 직접 쓰면 부작용(과민성 면역반응)이 일어난다. 그래서 동물에서는 항원을 표적으로 삼는 항체의 끝부분만 취하고, 나머지는 대장균에 사람 유전자를 넣어 합성한 인간항체를 쓴다. 물론 아예 처음부터 대장균에서 만든 수조가지 항체 가운데 암세포에 잘 듣는 것만 고르는 방법으로 인공항체를 제작하기도 한다. 또 동물 항체 크기를 원래 항체의 20~30분의 1로 줄이면 인체에서 면역반응이 일어나지 않게 하면서 암세포만 찾아가게 만들 수 있다.

국립암센터에서는 유방암치료제로 이미 상품화된 항체 ‘허셉틴’에 방사성동위원소와 나노발광물질을 붙여 진단하는 기술을 개발 중이다. 나노형광물질인 양자점(quantum dots)을 허셉틴에 붙이면 생체 내에서 유방암이 발광하는 현상을 관찰할 수 있다. 양자점은 미량을 사용하지만 카드뮴 같은 중금속으로 구성돼 있어 아직 동물실험 단계에 그치고 있다. 중금속 표면을 나노캡슐로 둘러싸 인체에 남지 않고 배설될 수 있게 하거나 중금속을 사용하지 않는 강한 형광체를 개발하는 일이 숙제다.

맞춤형 암 치료로 이어지는 분자영상

암을 추적해 만든 분자영상의 가장 큰 장점은 진단뿐 아니라 부작용이 없는 치료로 연결된다는 사실이다. 암 추적자에 치료용 방사성동위원소나 치료용유전자, 또는 항암제가 든 나노캡슐을 붙인다면 암 치료가 가능하다. 또 이 기술은 치료제가 암에 정확히 전달되는지, 정상세포에 피해가 없는지를 살펴봄으로써 신약이 효과가 있는지, 부작용은 없는지를 알 수 있어 바이오신약을 개발하는데 사용된다.

같은 폐암이라도 사람마다 형질이 다르다. 같은 사람에서도 원래 발생한 암과 전이된 암의 성질이 다르기도 하며 재발한 암은 과거의 암과 형질이 다르다. 환자에 있는 암세포와 정상세포의 단백질 구조를 비교, 분석해 그 환자에게 특이하게 나타나는 바이오마커를 찾아내고 수조가지 이상의 인공 추적자 가운데 이 바이오마커를 인식하는 것을 골라낸다.

바이오마커에 나노형광물질, 방사성동위원소를 부착시켜 종양을 진단하는 3차원 전신영상을 얻을 수 있다. 이 가운데 종양을 추적하는 효과가 좋은 추적자에 나노항암제나 치료용 방사선동위원소를 붙이면 암치료로 연결된다.

현재 개인의 바이오마커를 찾는데 수개월에서 수년이 걸리지만 개인 맞춤형 암치료가 가능하려면 이 과정이 1~2주 이내 고속으로 이뤄져야 한다. 세포를 잉크젯기술로 기판에 인쇄하는 식으로 1만개 세포가 포함된 단백질 칩을, 바이오마커를 탐색하는데 사용할 수 있어 2015년이면 환자에 따른 맞춤형 치료가 가능할 전망이다.

암줄기세포로 암 잡기

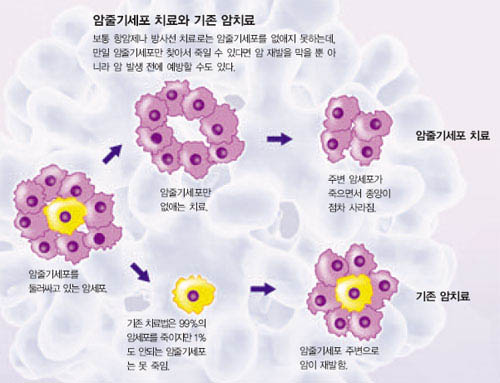

10~20년 뒤 미래에 암줄기세포를 찾아낼 수 있다면 암 치료 뒤 재발을 방지할 뿐 아니라 암이 발생하기 10~20년 전에 미리 진단해 예방할 수 있는 길이 열린다. 항암치료나 방사선치료를 하면 99%의 암세포는 죽지만 1%도 안되는 암줄기세포는 살아남아 암을 재발시킨다. 때로 암은 치료 10년 뒤에도 재발한다.

재발할 때는 기존방법으로도 치료하기 어려운 다른 형질의 암세포가 된다. 불행히도 아직까지 정상줄기세포와 암줄기세포를 구별하지 못한다. 현재는 유전자를 검사해 유전성 대장암의 발병확률이 높다면 대장내시경 검사를 자주 받거나 발병확률이 100%이면 미리 대장절제술을 받는 정도다.

암 진단기술은 물리학, 화학, 공학, 생물학, 수의학, 의·약학의 다양한 학문이 융합되면서 발전하고 있다. 머지 않아 암을 추적해 진단하고 치료하는 바이오나노봇이 등장하며 암이 발생하기도 전에 예방 치료해 진단과 치료와 예방의 벽이 허물어지는 날이 올 것이다.

▼관련기사를 계속 보시려면?

2015년 천방지축 암 길들이기

PART1 개인 맞춤형 암 관리시대

PART2 암 발생 20년 전에 진단한다

PART3 암세포 잡는 삼총사 뜬다

아름다운 이 세상 소풍 끝내는 날

PART4 내 몸에 꼭 맞는 암예방법