바이러스 일생의 첫 장면은 숙주를 찾는 얘기로 시작된다. 바이러스는 단독으로 생존할 수 없다. 번식을 위해서는 반드시 숙주를 찾아 기생해야 한다.

바이러스가 숙주를 찾는 전략은 단순하다. ‘일단 많이 만들어 퍼뜨 리자’는 생존 전략을 초지일관 고수하고 있다.

맨눈으로 확인하지 못할 뿐 우리 주변에는 수없이 많은 바이러스가 있다. 먹는 음식, 만지는 물건은 물론이고 우리 몸속에도 장내미생물만큼 많은 수의 바이러스가 살고 있다.

지구상에서 박테리아(세균)를 숙주로 삼는 바이러스를 통칭하는 박테리오파지의 무게를 더하면 전 세계 코끼리를 합한 무게의 1000배가 넘는다.

문제는 인간에게 낯선 바이러스가 인간을 숙주로 삼을 때 발생한다.

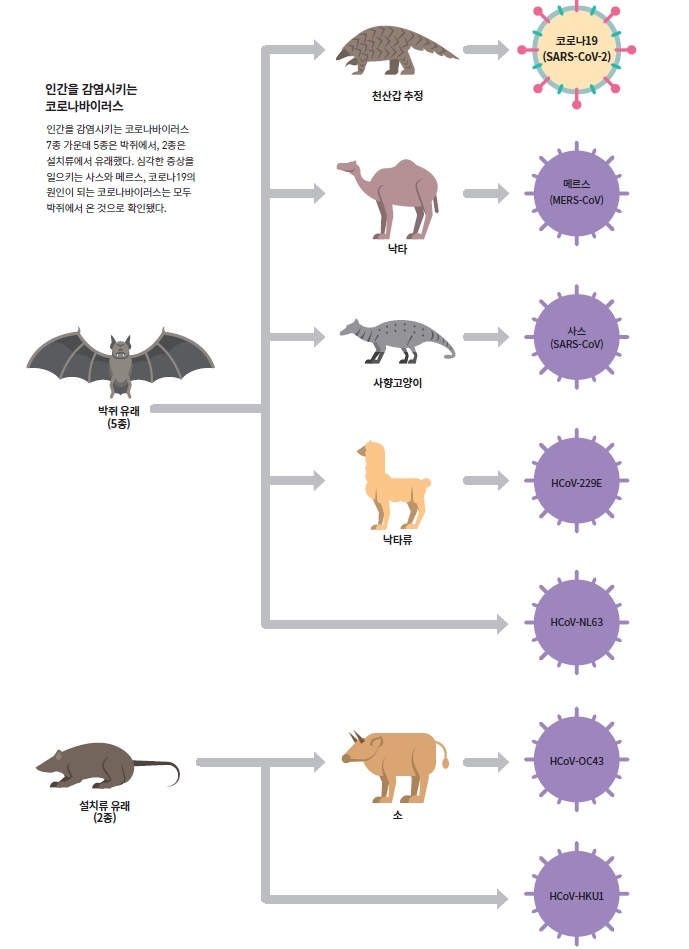

낯선 바이러스들은 대부분 야생동물을 한 번 거쳐 인간에게 옮겨온다.

2002년 사스(SARS·중증급성호흡기 증후군)를 유발한 사스코로나바이러스 (SARS-CoV)와 2015년 메르스 (MERS·중동호흡기증후군)를 유발한 메르스코로나바이러스(MERS-CoV)는 박쥐를, 2015년 중남미에서 크게 유행한 지카바이러스는 영장류를 거쳤다.

바이러스는 야생동물의 몸속에서 별 탈 없이 평화롭게 산다. 야생동물과 오랜 기간 공생하며 진화해왔기 때문이다. 그런데 어느 날 갑자기 야생동물의 몸속에서 바이러스가 돌연변이를 일으킨다. 그리고 그중 일부가 동물과 인간을 둘 다 감염시킬 수 있는 바이러스가 된다.

이런 바이러스가 인간이 야생동물과 접촉하는 과정을 틈타 인간의 몸으로 옮겨가면 결국 인간은 낯선 바이러스의 숙주가 되고 만다.

인간의 몸속에서는 바이러스를 막아내기 위해 면역세포들이 출동하는 면역시스템이 발동된다.

하지만 바이러스도 가만히 당하고만 있지는 않다. 빠른 속도로 증식하며 돌연변이를 만들어 낸다. 이 과정에서 치사율이 높은 변종이 나타나기도 한다.

1918년 스페인독감을 비롯해 1968년 홍콩독감, 2009년 신종플루 그리고 2019년 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)까지, 인간의 생명을 위협하는 새로운 바이러스는 계속 생기고 있다.

바이러스가 인간에게 악감정이 있어서가 아니다. 인간과 야생동물의 접촉이 늘어난 게 가장 큰 이유다.

2008년 국제학술지 ‘네이처’에는 1940년부터 2004년 사이에 발생한 감염병 총 335건 중 60.8%가 인수공통감염병이고, 이중 71.8%가 야생동물에서 유래했다는 분석 결과가 실렸다. 가축보다는 야생동물에 의한 감염 횟수가 증가한 것이다.

어쩌면 당연한 결과다. 인간은 야생동물의 서식처인 숲을 없애고 그 자리에 도시를 지었고, 서식지를 잃은 야생동물들은 먹이를 구하기 위해 인간이 사는 도시에 발을 들였다. 여기에 인류의 책임이 큰 기후변화도 가세했다. 숲이 사막화되고, 얼음이 녹으면서 서식지를 잃는 야생동물이 늘었다.

바이러스를 보유한 야생동물 중 가장 주목받는 종은 박쥐다. 2002년과 2015년, 2019년 등 세 번의 코로나바이러스 유행과 2014년 서아프리카에서 수많은 사망자를 낸 에볼라바이러스는 모두 박쥐가 건네준 것이다. 치사율이 100%에 이르는 광견병 바이러스도 박쥐에서 처음 발견됐다.

이에 대해 전문가들은 확률적으로 볼 때 특이한 현상은 아니라고 설명한다. 박쥐의 종류와 숫자가 놀랄 만큼 많기 때문이다.

지금까지 발견된 박쥐는 1000여 종에 이른다. 이는 전체 포유류 종의 약 20%에 해당한다. 박쥐가 특별한 숙주라기보다는 전체 포유류 중 박쥐가 차지하는 비중이 크고 그만큼 바이러스의 숙주가 될 확률이 높다는 것이다.

박쥐가 포유류 중에서 유일하게 날 수 있는 종이라는 점도 바이러스 입장에서는 큰 장점이다.

박쥐는 땅과 하늘을 가리지 않고 움직이며 새로운 서식처를 찾고, 최대 1300km를 이동하기도 한다. 활동 반경이 넓은 박쥐 덕분에 바이러스는 효과적으로 자신의 자손을 퍼뜨릴 수 있다.

게다가 박쥐는 군집 생활을 하는 동물이다. 바이러스가 어떤 숙주 집단에서 높은 감염력을 계속 이어가려면 집단의 개체수가 일정 수준을 넘어야 한다.

개체수가 너무 적으면 바이러스가 다른 개체로 전파되기 전에 사라진다.

그런데 멕시코자유꼬리박쥐(Tadarida Brasiliensis)의 경우 가로, 세로, 높이가 각각 30cm인 작은 공간에 약 300마리가 모여 잠을 잔다. 숙주가 엄청난 밀도로 모여 사는 셈이다.

이는 바이러스에게는 한 번에 많은 숙주를 공략할 수 있는 매우 유리한 환경이다.

게다가 박쥐는 다른 동물들에게는 치명적인 병원성을 띠는 바이러스와 공존할 수 있는 독특한 면역체계를 가지고 있다.

이 점도 바이러스 입장에서는 다행일 수밖에 없다. 감염된 숙주가 죽으면 바이러스도 증식하지 못하고 함께 사멸하기 때문이다.

일반적으로 사람을 비롯한 동물은 바이러스에 감염되면 면역세포들이 바이러스의 유전체 복제와 단백질 합성을 방해하는 ‘인터페론’ 단백질 등의 신호 물질을 분비한다.

이들 신호 물질은 더 많은 면역세포를 활성화해 바이러스와 전쟁을 치른다.

그런데 박쥐는 바이러스에 감염되지 않아도 체내에 인터페론을 일정 수준 이상 유지하는 특징이 있다.

바이러스가 체내에서 치명적인 병원성을 보이면 언제든 면역시스템을 작동할 준비가 돼 있어, 특별히 아프지 않고 바이러스와 공존할 수 있는 셈이다.

또한 박쥐는 c-Rel 유전자가 면역 반응을 억제하고 있어 이른바 사이토카인 폭풍(cytokine storm)이 일어나지도 않는다.

생물의 면역반응은 바이러스의 감염을 막아내는 역할을 하지만, 면역 신호 물질인 사이토카인이 과다하게 분비되면 정상세포까지 공격하는 사이토카인 폭풍이 일어나 스스로 위험해질 수 있다.

현재까지 박쥐의 몸속에는 최대 200종의 바이러스가 사는 것으로 알려져 ‘바이러스 저장고’라는 별칭을 얻었다.

이들 바이러스는 면역반응을 스스로 조절할 수 있는 완벽한 숙주의 몸속에서 끊임없이 돌연변이를 일으키며 언제든 인간에게 옮겨갈 준비를 하고 있을지 모른다.