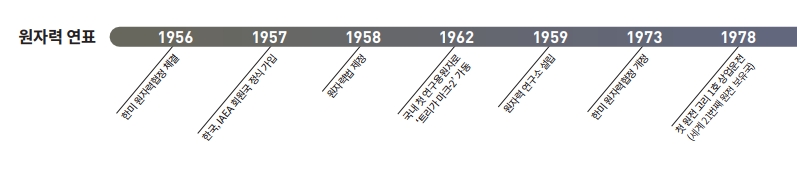

도구에 가치를 부여하는 건 늘 그랬듯 사람의 몫이다. 원자력발전도 마찬가지다. 두 차례의 세계대전 이후 산업을 부흥시켜야 했던 세계 각국은 원자력발전을 유용한 도구로 여겼다. 1954년 옛 소련이 세계 최초의 원전인 오브닌스크 원전을 가동했다. 이어 영국, 미국, 독일 등에서 원전 가동이 시작됐다.

한국은 부지런히 뒤따라갔다. 국내 첫 원자력 연구로인 트리가 마크-2(TRIGA Mark-Ⅱ)가 가동되던 1962년 3월 30일 정부는 기념우표를 발행하며 반겼다. 급격한 산업화로 전력 수요도 늘고 있었다. 1962년, 정부는 1961년 30만 6000kW(킬로와트)였던 최대 전력 수요가 10년 후인 1971년에는 177만 7000kW로 증가할 것으로 예측했다. 전력을 안정적으로 공급할 발전소가 필요했다. 1971년 건설을 시작해 1978년 완공된 고리 1호기는 그 역할을 톡톡히 수행했다. 고리 1호기 가동으로 한국은 세계 21번째 원전보유국이 됐다.

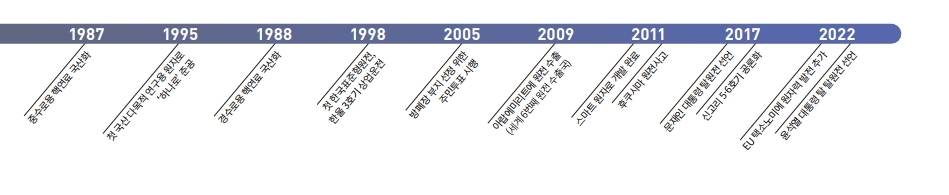

1980년대와 1990년대를 거치며 정부 주도로 원전 기술자립이 이뤄졌다. 그 결과 1990년대 후반, 최초의 한국표준원전 한울 3·4호기가 준공됐다. 한국표준원전은 한국이 독자적인 기술로 만든 원전을 부르는 브랜드명이다. 2000년대 초반 원전의 수출을 위해 ‘최적의 경수로’라는 의미를 담은 OPR1000(Optimized Power Reactor)로 명칭을 변경했다. 당시 OPR1000을 두고 국제원자력기구(IAEA)의 원전 전문가들은 “세계에서 건설 중인 1000MW(메가와트)급 원전 중에서 가장 안전한 원전”이라는 평가를 내렸다.

이후 OPR1000을 개량한 차세대형 원전 APR1400이 2006년 신고리 3·4호기 건설에 적용됐다. 2009년 12월 27일 아랍에미리트(UAE)에 수출된 원전도 APR1400이다. 한국 원전이 해외에 수출된 첫 번째 사례다. 이날은 41번째 법정 기념일 ‘원자력의 날’로 제정됐고, 한국은 세계 6번째 원전수출국이 됐다.

뒤바뀐 원자력발전의 운명

2011년 3월 11일, 일본 도호쿠 지방에 규모 9.0의 지진이 발생했다. 그 여파로 후쿠시마 제1원자력 발전소에는 높이 15m의 지진해일이 덮쳤다. 발전소 내의 모든 전기시설이 침수됐다. 원자로를 안전하게 유지할 최소한의 전력조차 확보되지 않은 상황에서 원전의 모든 냉각수가 증발했고, 방사성 물질이 유출되기 시작했다. 후쿠시마 원전사고는 국제 원자력 사고 등급(INES) 중 최고 단계인 ‘대형 사고(Major Accident)’ 등급을 받았다.

이전에도 원전사고는 있었다. 1979년엔 미국의 스리마일섬에서 노심용융 사고가 발생했다. 후쿠시마 원전사고와 같이 대형 사고 등급을 받은 1986년 체르노빌 원전사고도 있었다. 전문가들은 국내에선 이런 초대형 원전사고가 발생할 확률이 극히 낮다고 설명했다. 박상덕 서울대 원자력정책센터 수석연구원은 “국내 원전은 후쿠시마 원전과 다른 방식으로 설계됐다”며 “스리마일 원전사고와 비슷한 형태인데, 이 경우 중대사고가 벌어져도 외부로 방사성 물질이 유출되지 않는다”고 했다. 이어 “스리마일 원전사고, 후쿠시마 원전사고 등 중대원전사고 이후 국내 원전에는 후속 안전 조치가 반영됐다”고 설명했다.

그러나 2010년대에, 지진과 쓰나미에 잘 대비하고 있다던 일본에서 벌어진 원전사고는 인접국인 한국 사회에 큰 공포로 다가왔다. 원전은 이제 단순히 ‘유용한 도구’로 보이지만은 않았다. 에너지경제연구원에서 발표한 ‘원전에 대한 국민의식 조사 보고서’에 따르면 원자력발전에 반대하는 응답자의 비율은 2009년 19.2%에서 후쿠시마 원전사고 이후인 2011년 59.3%까지 높아졌다.

설상가상으로 같은 해 4월 13일, 고리 1호기의 가동이 정지되는 사태가 발생했다. 이듬해 3월에는 고리 1호기의 전원이 12분간 완전히 끊겼던 블랙아웃 사태가 한 달이 지나서야 밝혀져 논란이 일었다. 2016년엔 경주에선 규모 5.8의 지진도 발생했다. 불안감은 더욱 높아졌다. 원자력문화재단의 ‘2016년 원자력 국민인식 정기조사’에 따르면 경주 지진 이후로 원자력 발전에 대한 인식이 부정적으로 변했다는 응답은 전체의 38.9%. 원전 인근 지역에서 지진을 체감한 부산·울산·경남 지역 주민은 그 비율은 74.1%로 높았다. 원전 증설에 부정적(원전 수 현 수준 유지)인 국민은 전체의 61.3%였다.

2016년 국민 61.3% ‘원전 증설 부정적’

이런 상황 속에서 2017년, 19대 대선이 치러졌다. 당시 문재인, 홍준표, 안철수, 유승민, 심상정 등 주요 후보 5인 중 홍준표 후보를 제외한 네 명의 후보가 탈원전 또는 신규원전건설 백지화 관련 공약을 내놓았다. 19대 대통령으로 당선된 문재인 전 대통령은 임기가 시작된 지 한 달 반 만인 6월 19일 고리 1호기 영구정지 선포식에서 탈원전 정책을 선언했다. 그는 “고리 1호기의 가동 영구정지는 탈핵 국가로 가는 출발”이라며 “탈원전은 거스를 수 없는 시대의 흐름”이라고 했다.

학계는 강하게 반발했다. 전국 60개 대학교 공과대학 교수 중심의 전임교수 417명은 ‘책임성 있는 에너지 정책 수립을 촉구하는 교수 일동’이라는 이름으로 2017년 6월과 7월 두 차례의 성명서를 냈다. 성명서에는 “문재인 대통령의 안전 우선 친환경 에너지 정책 패러다임 공약을 지지하나, 속전속결식의 탈원전 정책 추진을 지양하고 전문가의 심도 있는 논의와 공론화를 통해 국가 에너지 정책을 수립해야 할 것”이라고 적혀있다.

성명서는 이어 “탈원전 정책 추진의 첫 번째 조치로 이미 29%의 공정이 진행돼 매몰비용이 2조 5000억 원을 상회할 신고리 5·6호기 건설 공사 중단에 대한 논의를 숙의 없이 진행하는 것은 성급하다”며 “충분한 기간 동안 전문가 참여와 합리적인 방식의 공론화를 거쳐 장기 전력 정책을 수립하라”고 했다.

이후 신고리 5·6호기 공론화 절차가 시작됐다. 신고리 5·6호기 공론화위원회는 시민참여단 500명을 선정, 신고리 5·6호기 건설 재개에 대한 의견을 물었다. 결론은 찬성 59.5%, 반대 40.5%, 신고리 5·6호기의 건설은 재개됐다. 이어 공론화위원회는 “원자력발전 비중을 축소하는 방향으로 에너지 정책을 추진할 것”을 권고했다. 한편, 시민참여단의 투표결과 건설 재개 이후 필요한 조치사항으로 안전기준 강화를 꼽은 사람은 전체의 33.1%, 이어 신재생에너지 투자 확대가 27.6%, 사용후핵연료 해결방안 마련이 25.4%, 탈원전 정책 유지는 13.3%였다.

문재인 정부의 탈원전 정책은 노후 원전의 수명을 연장하지 않으면서 신규 원전을 짓지 않겠다는 것이었다, 문 대통령은 고리 1호기 영구정지 선포식 당시 “탈원전 정책은 핵발전소를 긴 세월에 걸쳐 서서히 줄여가는 것이어서 우리 사회가 충분히 감당할 수 있다”고 했다. 그러나 실상은 달랐다.

원자력 산업 매출액 4년 새 19% 감소

원자력산업협회가 지난 4월 발표한 ‘2020년도 원자력 산업 실태조사’에 따르면 탈원전 정책이 실행된 4년 사이 원자력 산업 매출액은 27조 4513억 원에서 22조 2436억 원으로 약 19% 급감했다. 원자력 산업 관련 인력은 2016년 3만 7232명에서 2020년 3만 5276명으로 1956명이 사라졌다. 관련 학과 재학생 수는 2017년 3월 기준 2777명에서 2021년 3월 기준 2165명으로 감소했다. 새로 일감이 들어오지 않는 산업 생태계는 유지될 수 없었다. 2020년 원자력 업계의 해외 매출액 또한 5025억 원으로 2016년보다 1조 5423억 원 감소했다.

정부가 원전 생태계를 이끌 대안으로 꼽은 원전 해체산업도 명확한 대안은 아니었다. 정범진 경희대 원자력공학과 교수는 “해체는 산업이 되기 어렵기 때문”이라며 “우선 물량이 일정하지 않으며, 해체산업은 기존 원자력 관련 산업보다 수익도 많이 남지 않는다”고 했다. 여기에 기후위기로 탄소 배출량을 감축해야 할 부담도 커졌다. ‘거스를 수 없는 시대의 흐름’이라던 탈원전 정책은 설득력을 잃었다.

후쿠시마 원전사고를 계기로 탈원전 정책을 펼친 건 독일도 마찬가지였다. 그러나 그 방식이 달랐다. 정 교수는 “독일의 경우엔 장기간의 사회적 논의를 거쳐 관련 법안을 만들고, 원전 사업자들에 대한 보상 등 대책을 마련했다”고 했다. 이어 “우리나라는 문 전 대통령이 당선된 지 2개월도 되지 않아 업계의 의견수렴 없이 선언된 것”이라며 “원자력 전문가나 산업부 등이 문제를 제시해도 받아들여지지 않았고, 갈등조정도 없었다”고 했다.

박 수석연구원은 “독일의 경우 인접 국가인 프랑스가 원자력발전을 통해 생산하는 전력을 사들일 수 있었다는 점도 고려해야 한다”며 “풍력발전 등 재생에너지 기술이 뛰어나 이를 ‘믿는 구석’으로 탈원전 정책을 시행한 것”이라고 설명했다.

다시 회복하려면 적어도 2년 걸려

이제 새로운 정부가 출범했다. 전문가들은 축소된 원자력 산업의 규모가 다시 회복하려면 적어도 2년은 걸릴 것으로 예측한다. 그사이 원전 중심의 에너지 정책이 다시 수립될 모양새다. 올해 2월 유럽연합(EU)는 녹색산업 분류체계 ‘EU 택소노미’에 원자력발전을 추가하면서 원자력발전이 탄소를 감축하는 데 도움이 된다는 인식 또한 퍼졌다.

박 수석연구원은 “원자력발전의 비율을 100%로 하자는 것이 아니다”라며 “앞으로는 경제성, 환경성, 안보성을 고려해 전문가들이 에너지 정책의 원칙을 세워야 한다”고 짚었다. 이어 “지난 5년간 얻은 것이 있다면, 학계가 적극적으로 나서 국민들과 소통한 덕에 원자력발전의 수용성이 높아진 것”이라고 했다.

“미래에 탈원전 이야기가 다시 나올 수도 있겠죠. 그렇다면 그건 과학적 데이터에 근거해 내린 결정이어야 합니다. 학계의 의견을 토대로 국민투표나 국회에서의 논의 등 민주적인 절차가 이뤄져야 합니다. 탈원전 정책이 폐기됐지만, 앞으로도 국민들에게 원자력에 대해 알리는 노력은 계속돼야 합니다.”

“조국 근대화의 기념탑.” (1978년)

“안전하지도, 저렴하지도 않으며 친환경적이지도 않다.” (2017년)

한국 최초의 상업용 원자력 발전소(원전) 고리 1호기가 생애를 시작하며, 그리고 끝내며 들은 말이다. 1978년 박정희 전 대통령의 축복과 함께 태어나, 2017년 문재인 전 대통령의 비판과 함께 잠들었다. 교차하는 평가 속에 고리 1호기의 가동이 영구정지된 지 5년이 지났다. 새로운 대통령이 나와 다시 ‘원전 최강국’을 건설하겠다고 했다. 원전은 말이 없다. 시대만 시끄럽게 흘렀다.

그 흐름을 짚었다.