※편집자 주. KAIST의 전신인 한국과학원(KAIS)은 1971년 서울 홍릉에서 개원했지만 당시엔 대학원 과정만 있었다. 현재의 KAIST 학부 과정이 된 한국과학기술대학(KIT)은 1986년 대전에서 처음 입학생을 받았다. 같은 장소에서 캠퍼스를 경험한 두 ‘새내기’의 기억을 비교하기 위해 50년 전이 아닌 1986년 첫 학부 과정을 경험한 새내기의 추억을 재구성했다.

-86학번 전산학과 학생의 어느 하루-

●여느 하루 : 회로와 새벽까지 씨름하다

기숙사에서 잠을 깨는 시간은 첫 수업시간에 따라 정해진다. 학생 대부분이 밤이나 새벽까지 뭔가를 하다가 잠들기 때문에 아침 일찍 기상하는 학생이 오히려 특이하게 보일 정도다.

수업은 이론 강의보다는 실습 강의가 재밌다. 당시 전산학과 학생들은 소프트웨어 과목뿐만 아니라 하드웨어 과목도 많이 수강했다. 소위 ‘빵판’이라고 부르는 실습용 회로보드에 손톱만한 전자부품을 수십 개씩 꽂고 납땜을 해서 계산기나 광고판 등을 만든다.

오늘도 여느 때와 다름없이 회로를 잇고 납땜을 한 뒤 완성의 기쁨을 누리려던 순간. 이게 웬걸. 기기는 도무지 동작하지 않았다. 아무리 따져봐도 회로의 논리적 구성에는 결함이 없는데, 거의 밤을 새워서 끙끙대다가 겨우 원인을 찾았다. 납땜 잘못으로 열에 민감한 부품 한 개가 손상돼 회로가 제대로 동작하지 않았던 것이다. 부품 내부는 눈에 보이지 않기 때문에 손상됐는지 알아내는 일이 쉽지 않았다.

새벽녘에 기숙사로 돌아오며 묘한 감미로움을 느꼈다. KAIST는 가을철마다 안개가 유난히 많다. 동이 트기 직전 노란색 나트륨 가로등과 짙은 안개가 어우러져서 신비롭기까지 한 풍경이 만들어졌다. 녹초가 된 몸이지만 그 풍경을 지나 기숙사로 들어가면서 뭔가 대단한 존재라도 된 듯한 느낌이 들었다.

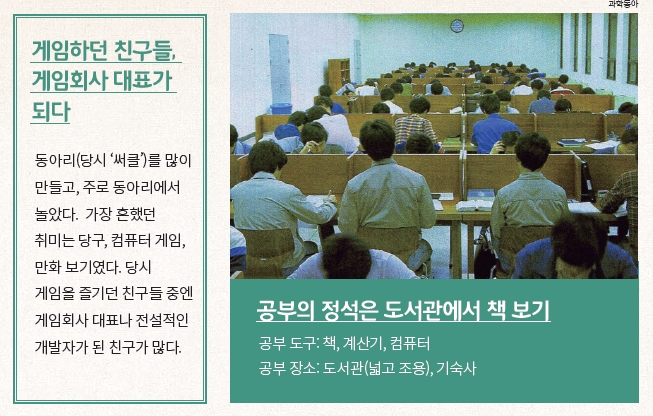

●공부의 정석은 도서관에서 책 보기

공부 도구: 책, 계산기, 컴퓨터

공부 장소: 도서관(넓고 조용), 기숙사

학부생 4학년, 매년 축제기간에 열리는 ‘태울가요제’에 출전했다. 사실 노래에 재능이 있는 편은 아니다. 특히 어려운 박자를 만나면 헤어나오질 못한다. 하지만 대학 시절 멋진 추억을 만들고 싶은 욕심이 났다. 흥이 나고 리듬을 타면 가끔 괜찮은 소리를 내기도 하니까.

출전곡은 ‘바윗돌’이라는 1981년 대학가요제 대상곡이었다. 무대 뒤에서 몰래 술도 몇 잔 걸쳤다. 염려했던 대로 박자가 좀 틀렸지만 당황하지 않고 꿋꿋이 목청 높여 노래를 불렀다. 결과는 인기상이었다. 내가 그 상을 받게 된 것은 순전히 우리 과 친구들과 고등학교 후배들 덕분이었다. 생각지도 않았던 입상으로 맥주 한 박스를 부상으로 받아 그 자리에서 친구들에게 선심을 쓰고 기숙사로 돌아가는 발걸음이 참 가벼웠다.

대학원에 진학해 석사 2년차가 됐을 때, 그 치기가 또 발동했다. 곡명은 여전히 ‘바윗돌’이었다. 기타로 박자 연습을 하고, 강당 뒤편 공터에서 발성 연습도 했다. 화려하게 보이기 위해 채도가 높은 파란 스웨터를 입고, 머리도 바짝 치켜 올려서 유행하는 스타일로 깎았다. 물론 이번에는 술은 마시지 않았다. 하지만 노래 솜씨의 진전은 극히 미미해서, 이번에도 큰 목청에 의지할 수 밖에 별 도리가 없었다.

그래도 결과는 은상이었다. 그 보잘것없는 노래 솜씨로 이등상인 은상을 받았던 것은 지금 생각해도 신기하다. 굳이 수상 이유를 유추해보면, 아마 연세 지긋하신 심사위원들이 당시 젊은층에 유행하던 잔잔한 발라드 노래보다 신나게 쏟아붓는 클라이막스가 있는 내 노래에 젊은이의 패기를 느껴서 많은 점수를 주신 것이 아닌가 싶다. 상패와 부상을 들고 기숙사로 돌아오는 내 발길은 개선장군 같았다.

일단 시작하고 보는 자세는 특히 젊을 때 도움이 되는 경우가 종종 있다. 시작이 반이라는 말도 있듯이 일단 일을 벌이고 나면 뭔가 해결방안이 나오기 마련이다. 내가 앞뒤 재고 망설이느라 가요제 신청서를 제출하지 않았다면, 그 소중한 학창시절의 추억거리는 영영 없었을 것이다.

●오픈북 시험 : 감독관은 학생의 자존심

처음 경험해본 오픈북. 옆 친구의 답을 베끼거나 서로 의논했을 법한데 내 기억 속에는 그런 친구가 한 명도 떠오르지 않는다. 모두가 하루 동안 기숙사에서 혹은 도서관에서 문제의 답을 찾기 위해 애썼다. 아마도 당시 우리 동기들이 갖고 있던 특별한 자존심 때문이었을 것이다.

-19학번 바이오 및 뇌공학과 학생의 어느 하루-

●여느 하루 : 셔틀 타고 등교, 점심은 카이마루에서

“여기가 무슨 건물이지? 길을 못 찾겠어!” 학교에 입학한 첫 학기 동안 가장 많이 했던 말이다. 신입생 때는 캠퍼스가 넓어 자주 길을 헤맸다. 사실 3학년에 올라가는 지금도 교양분관 뒤의 연구소, 어은동산 산길 등 숨겨진 장소를 종종 발견하곤 한다. 대학 생활의 소소한 재미다. 새로운 장소를 발견할 때마다 KAIST의 다채로움을 느낀다.

이번 학기에는 수면의 질을 조금 더 향상시키기 위해 9시 수업이 아닌 10시 반 수업을 신청했다. 기숙사가 교내에 있다 보니 9시 반 알람이면 충분하다. 10시 15분쯤 수업 준비물을 챙겨 OLEV(교내 셔틀 버스)를 타고 학과 건물로 가서 수업을 듣는다.

요즘은 전기회로 중 ‘필터’를 배우고 있다. 뇌 활동을 전기적으로 측정하는 뇌파검사(EEG) 같은 장치에 많이 적용된다. 회로도를 처음 봤을 땐 복잡한 생김새에 꽤나 걱정했다. 걱정과 달리 다행히 교수님은 예시를 들며 친절히 가르쳐 주셨다.

수업이 끝나고 푸드코트 ‘카이마루’에서 점심을 먹었다. 내 ‘원픽’은 ‘뚝배기’ 식당의 순두부찌개다. 다음은 인사동(인문사회과학부동의 준말)에서 중국어 수업이 있다. KAIST는 자전거 길이 잘 돼 있어 자전거와 전동킥보드를 타는 학생이 많다. 하지만 걷기 운동을 하기에도 좋은 학교이기에 나는 주로 걸어다닌다.

수업이 끝나고 천천히 기숙사로 걸어가다보면 고양이들과 마주친다. 아름관(여자 기숙사)에는 고양이 네 마리가 자주 출몰하는데, 모두 애교가 많고 식빵을 잘 구워서 호수의 거위와 달리 KAIST 학생들이 무척 아끼는 동물들이다. 방에 도착해서 과제와 퀴즈 준비를 하면 오늘 하루도 끝이다.

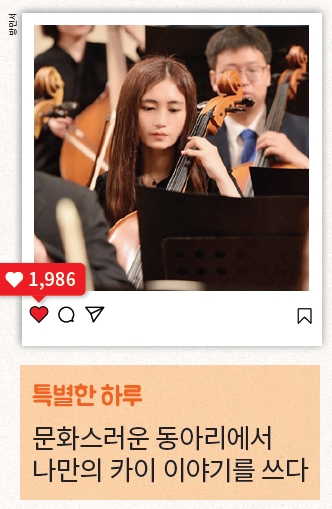

KAIST의 동아리는 로봇이나 차를 만들고 해킹 대회에 참가하는 ‘공학스러운’ 동아리뿐만 아니라, 마술, 뮤지컬, 맛집 탐방 등 ‘문화스러운’ 동아리도 있다. 내 선택은 후자였다. 오케스트라와 뮤지컬 동아리에서 활동하며 공연의 기획부터 막이 닫힐 때까지를 경험했다.

뮤지컬 동아리 ‘넘버’는 일 년에 두 번씩 부원들이 쓴 시나리오를 바탕으로 창작 공연을 제작한다. 직접 벽지를 바르고 소품을 준비해 무대를 만들고 리허설을 거쳐 공연을 완성한다. 힘들지만 결코 힘들지 않다. 동아리 친구들과 KAIST 옆 한밭수목원으로 소풍을 가거나 연습이 끝나고 야식을 시켜먹었던 경험은 특히 행복했다. 예전보다 학내 동아리의 수는 더 늘어나고 다양해졌지만, 동아리를 통해 얻는 즐거움은 예나 지금이나 같지 않을까.

딸기파티도 빼놓을 수 없는 경험이다. 신입생들이 학교 정취에 익숙해질 때쯤 도서관 앞 잔디밭은 딸기파티를 준비하는 학생들로 북적거린다. 흔히 ‘딸파’라고 줄여 부르는데 1995년부터 논산 딸기 농가를 돕기 위해 술 대신 딸기를 먹으면서 시작됐다. 지금은 학과나 동아리 친구들과 피크닉처럼 즐기는 큰 행사가 됐다. 딸기파티가 시작되면 KAIST 학생들은 청청, 빨간색 아이템 등 알록달록한 옷을 맞춰 입고 삼삼오오 앉아 누텔라를 올린 딸기와 김밥을 먹으면서 이야기를 나눈다. 다양한 사람들과 이야기하며 학교에 대해 알아가고, 봄을 즐기는 경험은 KAIST 생활에서 소소한 활력소가 된다.

2020년의 KAIST는 코로나19로 축제와 새터(새내기 배움터) 등 많은 활동을 취소했다. 올해는 많은 KAIST 학생들이 모두 자신만의 ‘카이 이야기’를 만들어갈 수 있길 기대해본다.