PART 1

사람과 말이 달리기 시합을 하면 누가 이길까? 답이 정해진 질문 같지만 거리가 얼마냐에 따라 정답은 달라진다. 인간은 단거리 달리기 실력은 형편없지만, 오래달리기에는 남다른 소질이 있기 때문이다. 우리 몸이 지금처럼 진화한 이유도 수백만 년 동안 길러온 오래달리기 능력과 관련이 깊다.

"인류는 추격 사냥을 하기 위해 점점 잘 달리도록 진화했다.

수많은 세월, 생존을 위한 변화를 거듭하며 달리기 능력이 자연선택된 것이다"

영국 웨일스 지방에서는 해마다 색다른 마라톤이 열린다. 황무지, 언덕, 늪지 등으로 구성된 길 22마일(약 35.4Km)을 사람과 기수가 탄 말이 함께 경주하는 대회다. 1980년부터 시작된 대회에서 우승은 예상대로 대부분 말이 차지했다.

하지만 이변도 있었다. 2004년과 2007년, 말을 이긴 주자가 나타난 것이다. 생각해보면 말처럼 발굽이 있는 동물을 제외하고는 인간만큼 오래달리기를 잘하는 포유류는 또 없다. 특히 멕시코 타라우마라족 사람들은 간단한 샌들 차림으로 700km를 쉬지 않고 달릴 수 있다고 알려져 있다.

인간은 포유류 최고의 마라톤 선수

그 이유를 과학적으로 살펴보면 먼저 인간은 오래달리기 속도가 상당히 빠르다. 인간의 단거리 달리기가 네발 포유류 동물의 질주, 인간의 오래달리기가 네발 포유류 동물의 속보에 해당한다고 가정해보자.

인간과 네발 포유류 동물 모두 무게가 65kg이라고 하면, 인간의 오래달리기 평균 속도는 초속 3.1m다. 그러다 속도가 초속 4.4m 이상이 되면 달리기를 하듯이 뛰게 된다.

그런데 네발 포유류 동물의 경우 평균 속보(오래달리기) 속도가 초속 2.3m 정도다. 그러다 속도가 3.8m 이상이 되면 질주(단거리 달리기)로 바뀐다. 오래달리기가 가능한 속도가 인간이 더 빠르다는 뜻이다.

우리가 가진 더 큰 장점은 지속성이다. 질주 단계에서 대부분의 네발 포유류 동물은 인간보다 빠르다. 세계에서 가장 빠르다는 우사인 볼트는 100m를 9.58초 만에 주파하지만, 이것도 환산해보면 시간당 38km 수준이다. 둔하다고 여겨지는 코끼리가 질주하는 속도와 유사하다. 네발 포유류 동물은 평균적으로 초속 7.7m(시속 27km)의 속도를 10~15분간 유지하며 달릴 수 있다.

하지만 이후에 속도가 급격히 떨어진다. 사람은 이때부터 네발 포유류 동물의 질주 속도를 극복할 수 있다. 30분이고 1시간이고 비슷한 속도로 달릴 수 있기 때문이다.

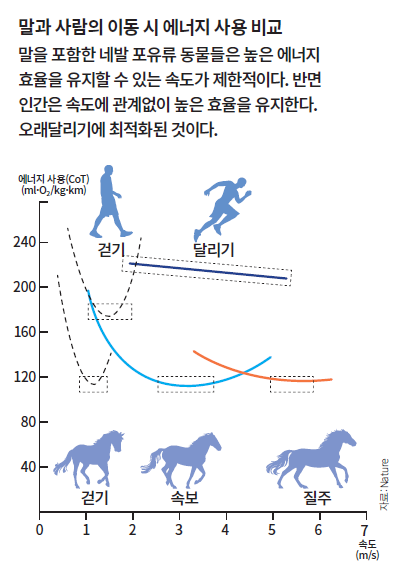

효율성 측면에서도 인간은 오래달리기에 유리하다. 말과 다른 포유류의 이동 시 에너지 효율을 나타내는 CoT(Cost of Transport) 그래프를 보면 네발 포유류 동물은 대체로 U자 형태를 띠고 있어 에너지를 최소화할 수 있는 속도가 제한적이다.

말의 경우 걸을 때는 초속 1m, 속보로 움직일 때는 초속 3m를 유지해야 에너지 효율이 좋다. 반면 인간은 CoT 그래프가 비교적 평평한 형태를 보인다. 심지어 속도가 올라갈수록 에너지 효율이 좋아진다(아래 그래프).

대니얼 리버먼 미국 하버드대 인간진화생물학과 교수는 2004년 국제학술지 ‘네이처’에 발표한 논문에서 “인간은 달리기 속도를 올리더라도 걸음걸이를 바꿀 필요가 없어 오랫동안 효과적으로 달릴 수 있다”고 설명했다. doi: 10.1038/nature03052

몸에 남은 오래달리기 흔적

리버먼 교수는 인간이 오래달리기 능력을 획득한 것을 인류의 생존과 연결 지어 설명한다. 인류가 추격 사냥을 하기 위해 점점 잘 달리도록 진화했으며, 그 결과 지금과 같은 신체 구조를 갖게 됐다는 것이다.

생물인류학자인 우은진 세종대 역사학과 교수는 “반드시 사냥을 위해서 뿐만이 아니라 생존을 위해서 달리기가 필요했을 것”이라며 “수많은 세월 동안 달리기 능력이 자연선택된 것”이라고 말했다.

실제로 이를 뒷받침하는 해부학적인 증거가 화석 기록을 통해 드러나고 있다. 가장 두드러진 특징은 발이다. 인간의 다리는 스프링 역할을 하는 긴 힘줄들이 짧은 근육 다발과 연결돼 있어 힘을 효율적으로 낼 수 있다.

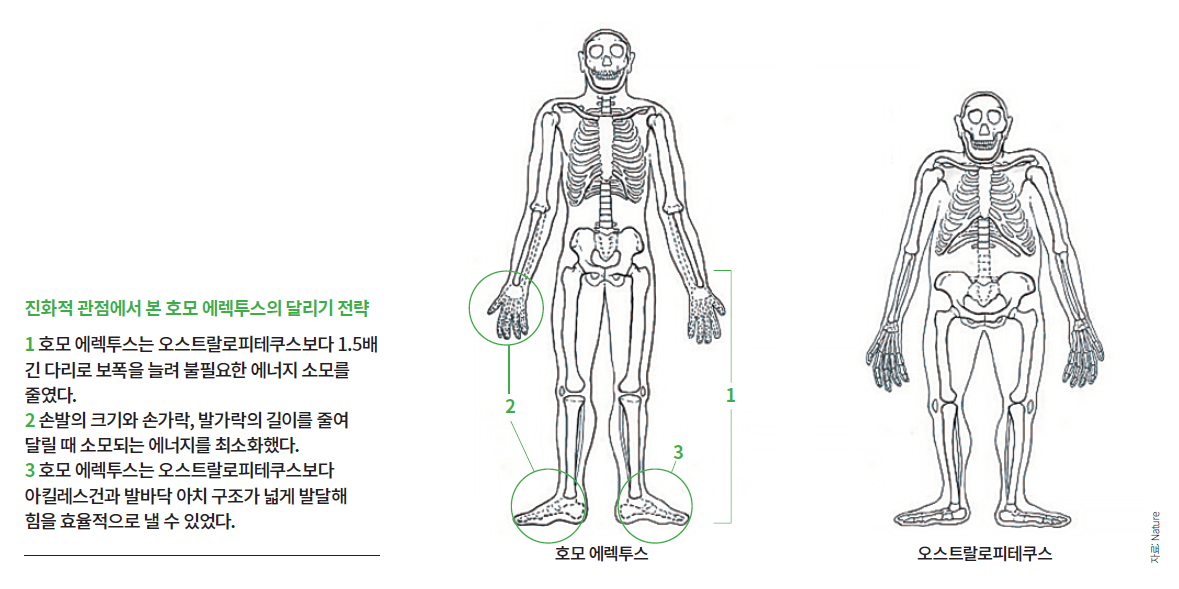

아킬레스건이나 발바닥 아치 구조가 대표적이다. 약 390만 년 전부터 290만 년 전까지 지구상에 존재했다고 알려진 오스트랄로피테쿠스의 발꿈치뼈 부근에서도 아킬레스건과 같은 힘줄이나 발바닥 아치 구조가 발견됐지만, 현재 우리 발처럼 넓게 발달된 형태는 아니었다.

인간의 긴 다리도 오래 달리도록 진화했다는 증거다. 일반적으로 네발 포유류 동물들은 속도를 높이기 위해서 다리를 빨리 움직인다. 반면 인간은 긴 다리로 보폭을 늘린다. 몸무게에 비해 긴 다리는 180만~10만 년 전 생존한 것으로 추정되는 호모 에렉투스에서 처음 발견됐다. 현생 인류의 직계 조상으로 알려진 호모 에렉투스의 다리는 오스트랄로피테쿠스보다 1.5배 더 길다.

팔다리 끝에도 인간이 오래 달리기 위해 진화한 흔적이 남아 있다. 사실 다리가 길면 에너지를 많이 소모한다는 단점이 있다. 인간은 이를 극복하기 위해 다리 끝의 질량을 줄여 질량관성모멘트를 줄였다.

질량관성모멘트는 엉덩이에서부터 발끝까지의 질량과 거리의 제곱값에 비례한다. 예를 들어 질량 3.6kg을 줄이면 초속 2.6m로 달릴 때 필요한 에너지의 15%를 절약할 수 있다. 사람속(屬·Homo)에 해당하는 초기 인류의 화석을 살펴보면 오스트랄로피테쿠스와 달리 작은 발과 짧은 발가락을 가지고 있다.

달릴 때 유연성을 확보하기 위해 허리도 좁아졌다. 달리는 동작은 걷기에 비해 불안정하다. 걸을 때는 다리 한쪽을 축으로 활용해 나머지 다리를 휘저을 수 있다. 하지만 달릴 때는 두 다리가 모두 땅에서 떨어지고, 흉곽과 팔을 통해 힘이 만들어지면서 몸이 불안정해진다.

이를 극복하기 위해 우리 몸은 엉덩이와 몸통이 회전할 수 있도록 진화했다. 허리가 좁아지면서 골반 아래와 위가 분리됐고 유연하게 움직일 수 있게 됐다.

목과 머리를 연결하는 근육도 최소화됐다. 오스트랄로피테쿠스 화석이나 침팬지를 보면 목과 머리를 근육이 단단히 연결하고 있다. 이는 나무 오르기에 최적화된 구조다. 하지만 인간은 이 근육을 버리고 목과 머리를 자유롭게 회전할 수 있도록 진화했다.

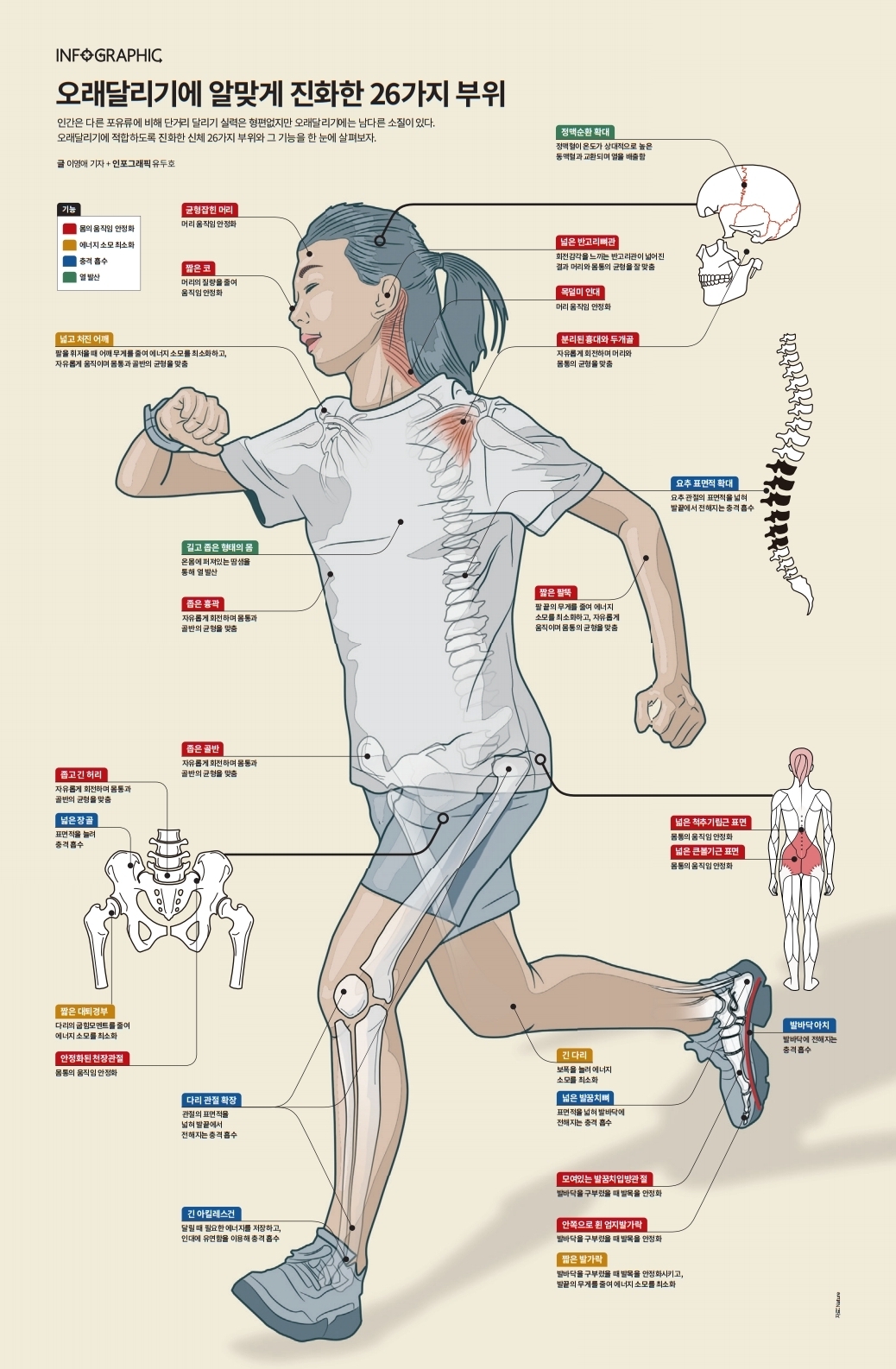

달리기를 위해서는 다양한 구조적 변화뿐만 아니라 신진대사의 적응도 필요했다. 달리기 중에 발생하는 열을 발산하고 몸의 온도를 안정적으로 유지하기 위해 인간은 몸의 털을 줄이고 땀샘을 갖췄다(자세한 내용은 76쪽 인포그래픽 참조). doi: 10.1038/nature03052

우리를 달리게 하는 유전자

인간이 달리기에 적합하도록 진화했다는 증거는 유전자에도 남아있다. 인간은 300만~200만 년 전 현대 인류로 진화하며 ‘CMAH’ 유전자의 기능을 상실했다고 알려져 있다. 아지트 바르키 미국 샌디에이고 캘리포니아대(UC샌디에이고) 의대 교수가 이끄는 연구팀은 쥐에서 CMAH 유전자를 제거하자 오래 달리기 능력이 향상됐다는 사실을 발견해 ‘영국왕립학회보 B’ 2018년 9월 12일자에 발표했다. doi: 10.1098/rspb.2018.1656

연구팀은 쥐의 CMAH 유전자를 제거한 뒤 운동 부하 검사, 호흡 측정 등을 통해 전반적인 운동 능력을 측정했다. 그 결과 유전자를 제거한 쥐는 일반 쥐에 비해 더 오랫동안 달릴 수 있는 능력이 20% 더 높았다. 또 뒷다리 근육이 강화됐고 골격근의 산소 소비능력이 증가했으며, 피로에 대한 내성이 30% 높은 것으로 조사됐다.

연구팀은 이런 결과를 인간이 지금과 같은 체형을 갖게 된 이유와 결부시켰다. 약 300만 년 전에서 200만 년 전 우리 몸에서 CMAH 유전자에 돌연변이가 나타난 이후 사냥에 유리한 길고 탄력 있는 다리, 큰 발, 엉덩이 근육이 발달하게 됐다는 것이다.

바르키 교수는 “온몸을 덮은 털이 사라지고 효율적으로 열을 발산할 수 있는 땀샘 체계도 발달하면서 사냥감이 지칠 때까지 쫓아갈 수 있게 됐다”고 설명했다.

달리기 위한 인류의 진화는 어디까지일까. 우 교수는 “과거에는 인류가 온몸으로 부딪치며 생태적 진화를 이뤘지만, 이제부터는 문화적 요소도 진화에 큰 영향을 미칠 것”이라며 “달리는 데 필요한 도구나 기술이 발달하는 것도 중요한 요소 중 하나”라고 말했다.

▲ PDF 파일에서 고화질로 확인할 수 있습니다.

▲ PDF 파일에서 고화질로 확인할 수 있습니다.