올해 가을 KAIST에 입학한 에티오피아 출신 대학생 겜메츄 베클레 톨로싸(19)의 이야기다. 에티오피아 대학입학시험 최고득점자였던 겜메츄 씨는 “KAIST에 처음 왔을 때 도서관에 밤새 불이 켜져 있고, 학생들이 각자 노트북을 들고 다니는 모습에 놀랐다”고 밝혔다. 더 나은 교육시설과 우수한 교수진이 있는 대학에서 공부하고 싶은 마음이 그가 KAIST에 입학한 이유다. 겜메츄 씨는 뇌과학이나 의과학처럼 공학과 의학을 융합한 분야로 진출해 어려운 사람들을 돕는 게 꿈이다.

아프리카로 입학설명회 떠난 KAIST

최근 아프리카의 과학영재들이 KAIST에 지원하는 비율이 크게 늘었다. 올해 가을학기에만 아프리카에서 학사과정 5명, 석·박사 과정 32명이 입학했다. KAIST 입학처가 올해 초 에티오피아, 케냐, 르완다, 탄자니아 4개국을 방문해 현지 입학설명회를 개최한 영향이 컸다. 우리나라에도 KAIST에 가고 싶어 하는 학생이 줄을 섰는데, 왜 굳이 머나먼 아프리카까지 갔을까. 이승섭 입학처장(기계공학과 교수)은 사연이 있다고 했다. 그는 작년 4월 입학처장이 된 직후 르완다 출신 KAIST 학생을 만났다.

“사연이 궁금했어요. 입학설명회를 아프리카에서 연 적이 한 번도 없는데…. 물어보니 소개책자를 보고 왔다는 거예요. 우리가 유럽으로 보낸 책이 있는데 그게 흘러흘러 르완다까지 갔나 봐요. 이 학생이 책을 보고 학교로 전화해서 ‘꼭 오고 싶다’고 사정하니까 당시 입학사정관이 몇 가지 문제를 물어봤는데, 기가 막히게 맞혔던 거죠.”

이 처장은 르완다 학생이 과학에 뛰어난 재능을 가지고 있지만 가정형편이 어려워 힘겹게 공부했다는 사실을 알게 됐다. 그는 르완다 학생을 붙잡고 물었다. “혹시 르완다에서 네가 제일 똑똑하니?” 학생은 고개를 흔들었다. “너보다 더 똑똑한 애들이 있니?” 힘차게 끄덕였다. 그때 이 처장은 마음먹었다. 아프리카로 입학설명회를 떠나기로.

세계 17위…KAIST의 숙제는

단순히 똑똑한 학생을 발굴하려는 목적만은 아니었다. 이 처장은 국제사회에 KAIST가 기여할 수 있는 바가 무엇인지 고민했다고 한다. 가난으로 고등교육 기회를 얻기 힘든 개발도상국 학생들에게 장학금까지 지급하며 KAIST 입학기회를 준 것도 그런 고민 끝에 나온 결론이었다. “KAIST를 처음 세울 때 물질적으로, 학문적으로 외국의 지원을 많이 받았어요. 불과 40년 전 일입니다. 이제 우리가 가진 걸 나눠야죠.”

올해 처음 입학설명회를 갔지만, 아프리카에서 KAIST의 인기는 벌써 대단하다. 옆 나라에서 7~8시간 버스를 타고 올 정도다. 학사과정 5명을 뽑은 이번 전형에 89명이 지원했다. 아프리카 학생들은 미국이나 중국 같은 강대국보다 우리나라에 훨씬 거부감이 덜 하다. 같은 식민지 경험, 동족상잔 경험이 있고 그로 인해 지독하게 가난했다는 사실은 아프리카 학생들에게 공감대를 형성하고, 희망을 불어넣는다.

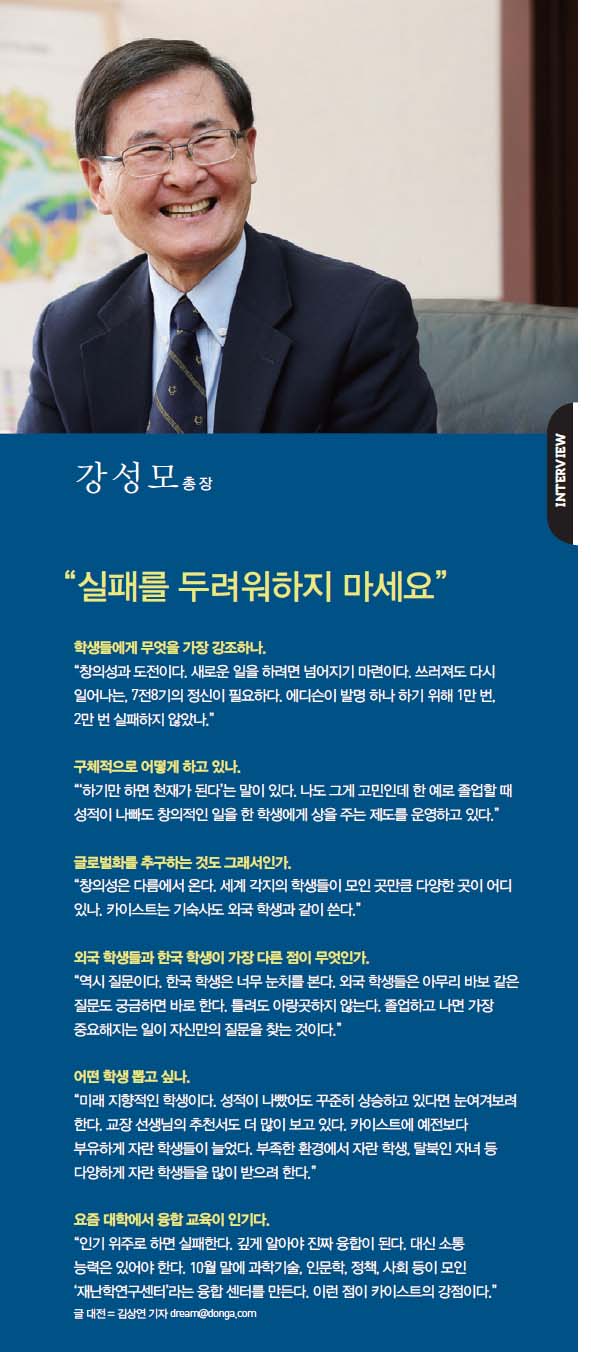

이 처장의 목표는 현재 4.4%인 KAIST 외국인 학생 비율을 10%까지 늘리는 것이다. 외국 학생이 늘어나면 대학경쟁력도 올라간다. KAIST는 ‘2014 QS 세계대학평가’에서 공학기술 17위, 종합 51위로 역대 최고순위를 기록했다. ‘타임즈 고등교육 세계대학랭킹(THE)’에서도 공학기술 26위, 종합순위 52위로 세계 유수대학과 어깨를 나란히 하고 있다. “학문수준으로는 최대로 올라왔다고 봅니다.” 남은 일은 평판도와 국제화를 높이는 일이다. 세계 학문발전에 얼마나 기여하느냐, 외국인 학생과 교수에게 얼마나 문을 열어놓느냐가 관건인 것이다.

‘글로벌 KAIST’는 한국 학생에게도 좋다

“외국 학생이 늘어나면 혹시 한국 학생이 줄어드는 것 아닌가요?” 기자가 조심스레 묻는 질문에 김지훈 입학전형팀장은 웃으며 손을 저었다. 외국인은 정원 외로 뽑기 때문에, 한국 학생들이 손해 볼 일은 없다는 뜻이다. 오히려 한국 학생들에게 도움이 되는 점이 많다. 카이스트 홍보대사 ‘카이누리’ 회장인 윤종완(전기및전자공학과 2년)씨는 “외국 학생들의 적극성을 본받을 수 있다”고 말했다. 한국 학생들은 수업 시간에 모르는 게 생기면 끝나고 조교에게 물어보거나 따로 공부를 한다. 하지만 외국 학생들은 그 자리에서 바로 손을 든다.

“수업시간에 그렇게 질문하면 보통 ‘나댄다’고 고깝게 보잖아요. 그렇지 않나요?”

“천만에요. 다들 아는 내용인데 질문해서 흐름을 끊으면 그럴 수도 있겠지만…. 이건 다들 몰라서 답답해하던 내용이거든요. 외국인 친구들이 용감하게 단비 같은 질문을 던져주면 오히려 좋아요.”

윤종완 씨는 학교에 처음 들어왔을 때 “외국에 교환학생 온 느낌”이었다고 말했다. 잔디밭에서 프리스비(원반던지기)를 하고 노는 학생들을 보며 문화충격을 받았고, 영어를 사용하는 수업에서 자극을 받았다. 무엇보다 외국인들과 함께 어울리는 문화에 익숙해졌다.

“학생식당에서 밥을 먹을 때 식성이 달라서, 또는 종교적인 이유로 음식을 잘 먹지 못하는 외국인 친구들을 보며 안쓰러웠어요. 나중에 해외에 나갔을 때 외국인들이 나를 어떻게 보겠구나 하는 생각도 들어요. 그렇게 역지사지하는 마음이 있으면 외국에 나가서 힘들 때 충분히 견딜 수 있는 힘이 되지 않을까요.”

외국인들은 연애를 어떻게 할까

여러 나라 학생들이 섞여 있으면 좋은 점이 하나 더 있다. 다양한 문화를 만끽할 수 있다는 점이다. 서로 다른 문화 탓에 잘못하면 불화가 생길 수도 있지만, KAIST는 입학생들이 서로 친하게 어울릴 수 있도록 ‘멍석’을 깔아준다. 외국인 신입생들이 한국 학생과 짝을 지어 생활하는 ‘버디 프로그램’이 대표적이다. 함께 영화도 보고 자전거도 타면서 서로를 깊이 이해할 수 있게 된다. 중국에서 온 피야오웨닝(바이오및뇌공학과 2년)은 지역명문고인 연변제1고를 최고 성적으로 졸업하고 KAIST를 왔다. 웨닝은 “칭화대나 베이징대를 나오면 중국에서 취업하기 좋지만, 좀 더 국제화된 분위기에서 학교를 다니고 싶어 KAIST로 왔다”고 말했다. 그녀는 월요일마다 종편 jTBC의 예능프로그램 ‘비정상회담’을 즐겨본다.

“우리 기숙사에서 나오는 이야기도 ‘비정상회담’이랑 아주 비슷해요. 차는 몇 살에 몰아도 될까, 술은 얼마나 먹어도 될까, 담배는, 연애는…. 다양한 문화권에서 온 사람들이 모여 있으니 재미있어요.”