제5대 국새가 공개됐다. 이전보다 겉은 더 반짝이고 속은 단단해졌다. 한손으로 들 수 있을 정도로 작지만, 어느 한곳 첨단과학이 들어가지 않은 데가 없다. 국새 제작의 비밀을 알아보려 지난 10월 10일 국새를 제작한 한국과학기술연구원(KIST)을 방문했다.

여기저기 널린 금속 조각, 여러 공구와 용접기…. 실험실보다는 철공소 같았다. 제5대 국새를 만든 도정만 책임연구원의 손도 그야말로 ‘대장장이’의 손이었다. 뭉툭하고 거친 손으로 마우스를 누르며, 기자에게 국새의 사진을 보여줬다.

화면으로 봐도 찬란한 황금빛, 나란히 앉은 두 마리 봉황 위로는 무궁화가 활짝 피었다. “티타늄으로 단단하게 만들자는 의견도 있었지만 저희는 황금으로 제작하는 게 옳다고 생각했습니다. 국새는 한 나라의 상징인 만큼 품격이 중요하거든요.”

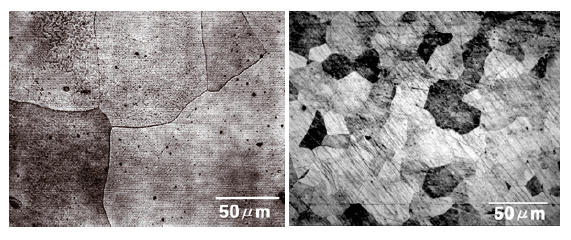

[현미경으로 금합금 입자를 관찰한 사진. 기존 금합금(왼쪽) 보다 새 금합금(오른쪽)의 입자 크기가 작다.]

하지만 순금은 무르기 때문에 표면에 상처가 생기거나 모양 자체가 변형될 수 있다. 따라서 금에 은, 구리, 아연을 섞어 강도를 높인다. 그러나 무작정 강도만 높일 수도 없다. 합금 속 순금의 함량이 75% 미만으로 떨어지면 황금빛을 잃어버리기 때문이다.

국새 속 제5원소, 이리듐

“늘 강도와 빛깔, 두 마리 토끼를 동시에 잡을 수 있는 방법을 고민했죠. 어느 순간 ‘이리듐’이 머리를 스쳐 지나가더군요. 이리듐은 치과용 소재에 많이 쓰이는 금속이에요. 이리듐을 넣으면 금속의 강도가 높아지기 때문이죠. 사실 저는 그동안 쭉 임플란트를 연구해 오던 사람입니다.”

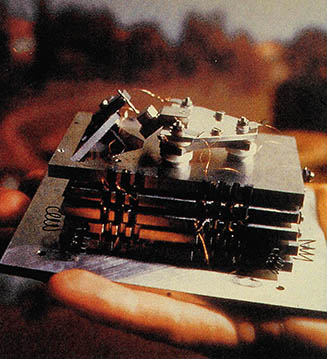

[➊ 실험에 사용한 국새의 여러 모형들.

➋ 국새 제작 책임자인 도정만 책임연구원의 모습.]

도 책임연구원은 새 합금을 제작하던 시기를 생생히 기억했다. 이리듐을 0.95g(0.01%) 넣어도 금합금의 황금빛은 여전히 그대로였다. 하지만 미세조직이 일반 금합금보다 훨씬 작고 균일해진 것을 관찰할 수 있었다. 일반 금합금으로 제작한 3대, 4대 국새의 입자 크기가 수mm인데 비해 5대 국새의 입자는 50μm(마이크로미터, 100만 분의 1m)로 작다. 입자의 크기가 작으면 외부에서 충격이 가해져도 힘이 분산

돼 잘 깨지지 않는다. 도 책임연구원은 “5대 국새의 강도는 3대, 4대와 비교해 최대 2배 이상 향상됐다”며 “1년에 5000회를 사용해도 100년 이상 쓸 수 있다”고 설명했다.

그러나 이리듐을 섞는 일이 말처럼 쉬운 것은 아니었다. 각 금속의 특성이 워낙 다르기 때문이다. 우선 녹는점 차이가 크다. 이리듐을 녹이려면 쇳물을 2466℃까지 높여야 한다. 그러나 쇳물의 온도가 900℃만 넘어도 금합금에 넣는 아연은 증발해 날아가 버린다. 연구팀은 이를 막기 위해 우선 금과 아연 합금을 만든 뒤 다시 이 합금을 녹여 은, 구리, 이리듐을 섞는 방법을 썼다.

재료마다 밀도도 다르다. 합금에 들어가는 각 성분의 양을 정확하게 맞춰도 밀도 차이 때문에 재료는 분리된다. 그대로 합금을 만들면 부분마다 단단한 정도가 다르고 색도 얼룩덜룩해진다. 연구팀은 또 다른 방법을 생각해야 했다. 시행착오 끝에 생각한 방법은 ‘고주파 유도 기술’. 합금을 만드는 도가니 주변에 고주파 자기장을 흘리는 것이다. 이 자기장 때문에 금속 원소들이 움직여 균일하게 섞이게 된다. “이게 저희가 제작한 금합금입니다. 아주 단단하죠? 한번 만져보세요.”

도 책임연구원이 손가락만한 금속 조각을 건네 줬다. ‘이 속에 순금이 75%나 들었다고?’ 실험실에 여기저기 굴러다니는 조각들이 갑자기 달라 보였다. 여기가 바로 금밭이구나(금속 한 조각을 주머니에 슬쩍 넣고 싶다는 ‘응큼한’ 생각도 스쳐지나갔다).

“아, 차라리 국새를 직접 보여드리는 게 낫겠군요.”

도 책임연구원이 국새를 가지러 나갔다. 이제 곧 황금색으로 반짝이는 국새를 보겠구나, 설레는 마음으로 도 책임 연구원을 기다렸다.

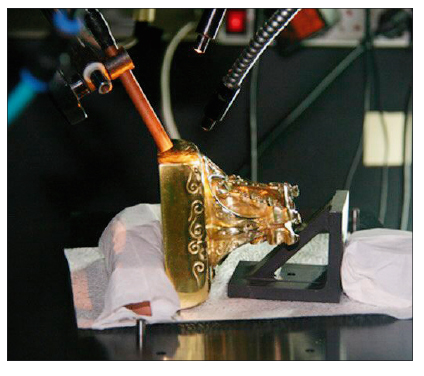

[5대 국새를 새로 만들 때까지 3대 국새를 복원해 사용했다. 3대 국새의 균열은 레이저로 용접했다.]

[도 책임연구원은 국새를 만든 후 품질을 검증하려고 국새를 4조각으로 잘랐다. 내부를 관찰한 결과 미세한 흠도 관찰되지 않았다.]

한 손에 잡히는 과학덩어리

“이게 국새라구요?”

도 책임연구원이 국새라고 보여줬지만, 기자의 눈에는 그저 녹슨 금속 덩어리 4개였다.

“진짜 국새는 행정안전부에 전달했습니다. 이건 똑같은 재료로 만든 국새의 쌍둥이 동생이랍니다. 국새가 잘 만들어졌는지 검사하기 위해 하나 더 만든 거죠. 안쪽을 살펴보려고 잘랐습니다.”(이 국새는 광택을 내지 않아 빛이 나지 않는다.) 국새의 내부는 깨끗했다. 머리카락 같은 균열 하나, 좁쌀만 한 거품자국 하나도 보이지 않았다.

도 책임연구원처럼 오랫동안 주조를 해온, 이른바 ‘주조쟁이’들은 합금을 틀에 붓는 순간 손끝으로 성공과 실패를 점칠 수 있다고 한다. 함께 국새를 제작한 손근형 연구원은 “국새를 만들 때 합금을 붓고 도 책임연구원이 자리에 주저앉아 대성통곡 했다”고 전했다. 그동안의 노력이 결실을 거둘 것을 예감했기 때문이다. 국새를 만든 건 이번이 벌써 5번째. 제1대 국새가 행방을 감추자 2대 국새를 만들었다. 2대 국새는 1963년부터 1999년까지 사용했고, 이후 3대 국새를 만들었다. 그러나 2005년 국새 안쪽에 균열이 생겨 다른 국새를 만들기로 했다. 조선왕실의 옥새를 만든 전통기법으로 4대 국새를 만들겠다는 사람이 나타났지만 이 말은 거짓이었다. 결국 제작책 임자의 사기사건으로 4대 국새는 폐기됐다. 다시 3대 국새를 보수해 쓰고 있다가 이번에 5대 국새를 만든 것이다.

“그러니까 원래는 이렇게 생긴 거군요.”

4조각을 연결해 붙였다. 가로, 세로, 높이 모두 10.4cm. 손바닥만 한 크기다. 금합금으로 만들었지만 무게는 3.38kg에 불과하다. 가볍게 도장을 찍을 수 있게 하려고 속을 비웠기 때문이다. 국새 속을 채우고 있던 거푸집은 모래를 강하게 쏴 빼냈다. ‘샌드 블라스팅’ 기술이다. 3대 국새는 거푸집을 제거할 때 큰 충격이 가해지는 바람에 균열이 생겼다. 그래서 이번에는 국새에 영향을 미치지 않게 심혈을 기울였다. 거푸집을 제거하고 남은 구멍은 아르곤과 레이저로 용접해 매웠다. 맨 눈으로는 용접했다는 걸 모를 정도로 말끔했다. 도 책임연구원은 혹시 모를 결함을 발견하기 위해 초음파검사, 와류탐상검사, 형광검사 등 다른 검사도 추가로 실시했다. 국새에는 어떤 흠도 나타나지 않았다. 심지어 제5대 국새는 항공기 재료의 안전성을 평가하는 국방기술품질원의 내부 검사도 통과했다.

일주일 황금 광택을 닦아 내다

“국새를 굳이 통째로 만든 이유가 있나요? 손잡이(인뉴)와 도장(인문)을 따로 만들어서 붙이면 속을 파내지 않아도 됐을 텐데요.”

“국새 제작을 그저 과학으로 생각하면 안 됩니다. 국새는 예술품이죠. 도자기를 만든다고 생각해 보세요. 통째로 만드는 게 맞을까요, 아니면 도자기를 조각조각 나누어 잇는 게 나을까요? 국새의 상징성과 예술성을 생각하면 일체형으로 만드는 것이 당연하다고 생각했습니다.”

도 책임연구원의 이런 신념 때문에 제5대 국새는 인뉴와 인문을 붙여 한 번에 만드는 ‘중공일체형’으로 제작됐다. 오랫동안 주조를 해온 두 업체 ‘예술세계’와 ‘MK전자’도 KIST를 도왔다. 도 책임연구원은 “두 업체의 공정 노하우 기술이 없었다면 이번 국새 제작은 아마 불가능했을 것”이라고 말했다.

국새는 보면 볼수록 섬세함이 묻어났다. 봉황의 깃털이 한 올씩 묘사돼 있었다. 금속을 깎지 않고 부어서 이런 문양을 표현할 수 있는 걸까? 붕어빵처럼 밀가루 반죽으로 만들어도 이런 무늬는 찍을 수 없을 것 같다. 여기에도 과학원리가 숨어있다. 바로 압력을 이용한 것. 국새는 3.38kg이지만 총 9kg가 넘는 금합금이 들어갔다. 재료를 틀에 부을 때 계속 압력을 걸어 틀 구석구석까지 재료가 들어가면서도 모양이 또렷하게 찍히도록 만들었다.

국새의 화룡점정은 바로 ‘광택’이다. 금합금만으로는 이토록 반짝이는 색을 낼 수 없다. 일일이 손으로 닦아 광택을 내야 한다. 알루미늄을 수μm크기의 알루미나(Al2O3)입자로 만든 용액을 솜에 묻혀 반복적으로 닦으면 겉에 붙어 있던 불순물이 벗겨지면서 고유의 황금색이 나타난다. 손 연구원이 이 일을 맡았다. “국새 표면을 한 번 닦는 데만 꼬박 이틀이 걸린다”며 “일주일을 집에 들어가지 못하고 국새를 닦았다”고 말했다. 사실 광택을 내는 방법은 많다. 산을 이용하는 게 대표적이고 쉽다. 하지만 국새가 손상될까봐 직접 손으로 닦는 방법을 택했다.

이렇게 국새 제작에 온 정성과 노력을 쏟은 시간이 총 13개월. 도 책임연구원은 “국새를 제작하는 과정에서 관련 기록이 없어 많은 곤란을 겪었다”며 “조만간 국새 제작의 전 과정을 책과 영상으로 공개할 예정”이라고 밝혔다.

“국새를 굳이 통째로 만든 이유가 있나요? 손잡이(인뉴)와 도장(인문)을 따로 만들어서 붙이면 속을 파내지 않아도 됐을 텐데요.”

“국새 제작을 그저 과학으로 생각하면 안 됩니다. 국새는 예술품이죠. 도자기를 만든다고 생각해 보세요. 통째로 만드는 게 맞을까요, 아니면 도자기를 조각조각 나누어 잇는 게 나을까요? 국새의 상징성과 예술성을 생각하면 일체형으로 만드는 것이 당연하다고 생각했습니다.”

도 책임연구원의 이런 신념 때문에 제5대 국새는 인뉴와 인문을 붙여 한 번에 만드는 ‘중공일체형’으로 제작됐다. 오랫동안 주조를 해온 두 업체 ‘예술세계’와 ‘MK전자’도 KIST를 도왔다. 도 책임연구원은 “두 업체의 공정 노하우 기술이 없었다면 이번 국새 제작은 아마 불가능했을 것”이라고 말했다.

국새는 보면 볼수록 섬세함이 묻어났다. 봉황의 깃털이 한 올씩 묘사돼 있었다. 금속을 깎지 않고 부어서 이런 문양을 표현할 수 있는 걸까? 붕어빵처럼 밀가루 반죽으로 만들어도 이런 무늬는 찍을 수 없을 것 같다. 여기에도 과학원리가 숨어있다. 바로 압력을 이용한 것. 국새는 3.38kg이지만 총 9kg가 넘는 금합금이 들어갔다. 재료를 틀에 부을 때 계속 압력을 걸어 틀 구석구석까지 재료가 들어가면서도 모양이 또렷하게 찍히도록 만들었다.

국새의 화룡점정은 바로 ‘광택’이다. 금합금만으로는 이토록 반짝이는 색을 낼 수 없다. 일일이 손으로 닦아 광택을 내야 한다. 알루미늄을 수μm크기의 알루미나(Al2O3)입자로 만든 용액을 솜에 묻혀 반복적으로 닦으면 겉에 붙어 있던 불순물이 벗겨지면서 고유의 황금색이 나타난다. 손 연구원이 이 일을 맡았다. “국새 표면을 한 번 닦는 데만 꼬박 이틀이 걸린다”며 “일주일을 집에 들어가지 못하고 국새를 닦았다”고 말했다. 사실 광택을 내는 방법은 많다. 산을 이용하는 게 대표적이고 쉽다. 하지만 국새가 손상될까봐 직접 손으로 닦는 방법을 택했다.

이렇게 국새 제작에 온 정성과 노력을 쏟은 시간이 총 13개월. 도 책임연구원은 “국새를 제작하는 과정에서 관련 기록이 없어 많은 곤란을 겪었다”며 “조만간 국새 제작의 전 과정을 책과 영상으로 공개할 예정”이라고 밝혔다.