우주에 가득 차 있는 빛을 관측해 우주의 비밀을 캐냈다는 올해 노벨물리학상의 업적은 당장 우리 생활에 아무런 쓸모도 없어 보인다. 그렇지만 기초과학의 이런 결과가 미래에 어떤 유용기술로 탈바꿈할지, 또 다른 발견의 바탕이 될지 모른다.

어떤 청년이 높은 산에 올라가봤다. 어른들은 젊은 것이 철없이 놀러갔다고 나무랐지만, 그 청년이 전한 이야기는 놀라웠다. 저 동쪽 멀리 아름다운 땅이 있다고. 높은 곳에 올라가보기 전까지는 저 너머에 무엇이 있는지 모른다. 그렇게 얻은 지식이 우리 삶을 어떻게 바꿔놓을지도 알 수 없다.

과학(科學)은 ‘science’를 번역한 말이고, 이 영어단어는 ‘알다(scire)’, 즉 지식이라는 뜻의 라틴어에서 온 말이다. 1985년 노벨물리학상을 받은 독일의 클라우스 폰 클리칭 박사는 필자에게 기초과학의 목적을 ‘새로운 지식의 창출’이라고 말했다. 알고 싶어서 하는 게 바로 기초과학이란 뜻이다.

기초과학은 궁극적으로 알고 싶어 하는 욕망, 즉 호기심을 채우기 위한 학문이다. 현대문명을 이룩한 발명이나 발견을 가져온 원동력도 기초과학이며, 이런 업적에는 어김없이 노벨상이 뒤따랐다. 최근 노벨상은 뿌리 깊은 나무처럼 수십년 전에 태어나 현재 눈부신 열매를 맺고 있는 업적에 돌아가고 있다.

헬리코박터 균과 축구공 분자의 공통점

주변에서 일어나는 일을 그냥 넘기지 않고 궁금증을 갖고 눈여겨보는 호기심이 노벨상으로 이어진 대표적 사례는 지난해 노벨생리의학상 업적이다. 호주 웨스턴오스트레일리아대 의대 배리 마셜 교수는 1982년 5일간 부활절 휴가를 지낸 뒤 실험실에 돌아와 보니 방치해뒀던 위 점막 샘플에서 박테리아가 자라있는 걸 발견했다. 이것이 위궤양을 일으키는 원인균 ‘헬리코박터 파이로리’다. 마셜 교수는 로빈 워렌 연구원과 함께 이 박테리아를 발견한 공로로 노벨상을 받았다. 노벨위원회 스텐 그릴너 위원은 ‘우연과 준비된 마음’이 위대한 발견으로 이어졌다고 평가했다.

1945년 노벨생리의학상을 받은 스코틀랜드의 알렉산더 플레밍도 비슷한 경우다. 플레밍은 1928년 포도상 구균을 배양하다 잘못해 오염시켰는데, 오염된 걸 그냥 버리지 않고 살펴보자 곰팡이로 오염된 주변에는 키우던 균이 자라지 않는다는 사실을 알게 됐다. 그는 이를 예사로 넘기지 않고 어떻게 된 일인지 연구해 페니실린이란 항생물질을 발견했다. 페니실린은 영국 수상 처칠을 비롯해 수많은 사람을 살릴 수 있었다.

20세기 초 과학자들은 온도가 아주 낮아지면 물질이 어떻게 될까 하는 궁금증에 대해 연구하고 있었다. 반데르발스는 온도와 압력에 따른 기체의 상태를 연구해 1910년 노벨물리학상을 받았고, 그 제자 오네스는 1908년 기체 헬륨의 온도를 5.22K(영하 267.93℃)까지 낮춰 액체로 만드는데 성공했다. 오네스는 이와 관련된 기술을 사용해 수은이나 납 같은 금속이 아주 낮은 온도에서 전기저항을 잃는 초전도 현상을 발견했다. 그는 이 공로로 1913년 노벨물리학상을 받았다. 그 후에도 저온에서 나타나는 초전도나 초유체 현상의 이론적 설명이나 발견에 노벨물리학상이 잇따라 주어졌다.

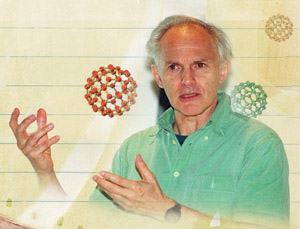

영국 서섹스대의 해롤드 크로토 교수는 별을 보는 사람이었지만 별 볼일 없는 지위의 우주 분광학자였다. 우주에서 오는 약한 빛을 분석해 거기에 무엇이 있는지 알아내는 일을 하던 그는 몇년 동안 낙타의 쌍봉처럼 생긴 분광데이터에 홀려 있었다. 크로토 교수는 1985년 봄 미국 텍사스에서 열린 한 학회에서 미국 텍사스 라이스대의 로버트 컬 교수를 만나 이 이상한 모양의 데이터에 대해 의논했다. 그 결과 라이스대의 리처드 스몰리 교수팀과 공동연구를 하게 됐고, 그해 9월 마침내 이 데이터가 축구공모양의 탄소분자인 ‘풀러렌’(${C}_{60}$)에서 생긴다는 사실을 알아냈다. 크로토, 스몰리, 컬 세 교수는 풀러렌을 발견한 업적으로 1996년 노벨화학상을 받았다. 호기심에 이끌려 별을 보다 발견한 이 축구공 모양의 탄소분자는 이제 나노기술의 주인공이 됐다.

어디에 쓰는 물건인고?

노벨은 1885년에 남긴 유언장에서 ‘매년 그 전 해에 인류를 위해 최대의 공헌을 한 사람들에게, 특히 과학 분야에서는 가장 중요한 발견 또는 발명을 한 사람들에게 노벨상을 줄 것’이라고 명시해 놓았다. 그렇지만 최근에는 수십년이 지난 업적, 그것도 당장의 실용성이 거의 보이지 않는 경우에도 노벨상이 주어지는 경우를 많이 볼 수 있다. 이는 기초과학의 발전이 가져오는 파장이 노벨이 생각했던 것보다 훨씬 깊고 넓고 길게 미칠 뿐만 아니라, 업적의 중요성을 확인하는데도 오래 걸린다는 사실을 노벨위원회가 지난 한 세기를 거치면서 배운 결과일 것이다.

올해 노벨물리학상 업적 같은 우주 분야 연구처럼 입자물리의 다양한 성과도 당장의 쓸모를 찾기는 어렵다. 원자핵 안의 입자들을 한데 묶는 힘(강력)을 규명한 2004년 노벨물리학상 업적도 그렇다.

특히 지난해 노벨과학상은 유난히 오래된 업적에 돌아갔다. 노벨물리학상 수상자 가운데 한명인 미국의 로이 글라우버 교수는 40여년 전인 1963년에 수립한 양자광학이론으로 상을 받았고, 노벨생리의학상 수상자 마셜 교수와 워렌 연구원도 헬리코박터 균을 발견한지 20년이 훨씬 지난 뒤 수상했다.

사실 1921년 노벨물리학상을 받은 아인슈타인의 업적도 수상하기 16년 전에 발표한 연구결과였다. 1905년 아인슈타인은 핵폭탄이나 원자력발전의 밑바탕이 된 특수상대성이론을 발표한데 이어 금속에 빛을 쬐면 전자가 튀어나오는 광전효과를 양자이론으로 설명했다. 이 광전효과가 그에게 노벨상을 안겨줬다. 아인슈타인은 이 업적으로 양자물리학의 토대를 세웠다는 평가를 받았음에도 당시 이는 ‘어디에 쓰는 물건’인지 알 수 없었다. 하지만 현재 그의 업적은 자동문이나 디지털카메라 같은 현대문명 이기의 기본원리가 됐고 양자물리학은 절대 도청되지 않는 양자암호, 디지털컴퓨터보다 훨씬 빠른 양자컴퓨터 같은 차세대 기술을 빚어내고 있다.

기초과학의 연구결과는 대부분 긴 세월이 지나면서 수많은 연구결과가 쌓일 때 쓸모 있는 기술이 된다. 19세기 말 영국의 패러데이가 연구한 전자기유도법칙이 한 예다. 당시 영국의 재무장관은 “당신의 연구가 도대체 어디에 쓰입니까?”하고 물었는데, 패러데이는 “장관님, 언젠가는 이것 때문에 세금을 거둬들일 때가 올지도 모릅니다”라고 답했다고 한다. 실제 패러데이의 연구는 오랜 세월이 흘러 발전기, 변압기, 전기모터의 기본원리로 현대산업의 뿌리가 됐다. 엄청난 부를 가져오며 어마어마한 세금을 거둬들이는 바탕이 된 셈이다.

X선에서 인간게놈지도까지

1901년 첫번째 노벨물리학상을 받은 뢴트겐의 X선은 더 극적이다. 1895년 뢴트겐이 발견한 눈에 보이지 않는 신기한 방사선은 그 정체를 몰라 X선이라 불렀다. 물론 어떤 쓰임새를 미리 예측하고 X선을 발견한 것은 아니었다. X선은 초창기에 수많은 억측과 오해를 받았지만 그뒤 계속된 연구 덕분에 짧은 파장의 빛이라는 정체가 밝혀지고 의학에 응용되기 시작했다. 새로운 지식은 새로운 기술을 낳게 마련이다.

X선은 결정체의 구조를 밝히는데 쓰이며 고체물리학 분야에 획기적인 전기를 마련했고 1914년 라우에, 1915년 브래그 부자에게 노벨물리학상을 가져다줬다. 이 연구는 20세기 후반 정보혁명을 이룬 반도체와 컴퓨터 발전에 토대가 됐다. 또 X선을 이용해 DNA구조를 밝힌 왓슨과 크릭은 1962년 노벨생리의학상을 받았으며, 이 덕분에 생명체 유전의 신비가 벗겨지기 시작했다. 이런 지식을 바탕으로 21세기 초에는 인간 유전체(게놈)지도가 완성돼 의학과 생명과학에 혁명을 일으키고 있다. 100여년 전 발견된 ‘지식’이 전혀 예상치 못한 열매를 맺고 있는 셈이다.

스티븐 코비는 자신의 책(‘Seven habits of highly effective people’)에서 우리 앞에 놓인 일을 중요함과 급함을 기준으로 4가지로 분류했다. 이 가운데 중요하고 급한 일을 제일 먼저 한다는데 이견이 없다. 보통 그 다음 우선순위로는 중요하지만 급하지 않은 일보다 중요하지는 않지만 급한 일에 둔다. 중요하지만 급하지 않은 일은 당장 해치우기 힘들다.

기초과학 육성이 바로 이런 일에 속한다. 현재 선진국은 오랜 세월 기초과학에 투자한 결실을 맛보고 있다. 요즘 기업이나 국가 경영자는 흔히 필요한 것은 사오면 된다는 아웃소싱(outsourcing)에 지나치게 의존하는 경향이 있다. 기초과학과 그를 키워낸 토양은 아웃소싱이 안된다. 또 현대로 들어오면서 엄청나게 비싼 기초과학 실험은 강력한 국력이 뒷받침되지 않고는 불가능하다.

기초과학은 호기심 어린 병아리

지난해 글라우버 교수와 함께 노벨물리학상을 받은 독일의 테오도르 핸쉬 교수가 수상연설에서 보여준 그림은 기초과학이 어떤 쓸모가 있는지 잘 보여준다. 닭(목적 지향적인 개발)은 철창에 목이 걸려 밖에 있는 모이를 먹지 못하는 반면, 병아리(호기심에 따른 기초연구)는 유유히 먹이를 찾아가는 장면이다.

핸쉬와 글라우버 교수의 업적은 1000조분의 1초까지 정밀한 시간을 측정할 수 있는 기술을 제공한다. 극저온으로 온도를 낮추는 기술이 초전도처럼 전혀 새로운 현상과 지식의 장을 열었듯이 도저히 상상이 안될 정도로 정밀하게 시간을 측정하는 기술도 완전히 새로운 과학과 기술을 만들어낼 것이다. 벌써 이 기술은 자연상수를 정밀하게 측정하거나 우주를 탐색하며 인공위성, 위성항법장치, 통신네트워크를 운영하는 첨단과학기술 분야의 핵심요소로 주목받고 있다.

기초과학은 새로운 지식을 창조해내고, 새로운 지식은 인류에게 새로운 지평을 열어준다. 우리 과학연구의 모델이 목적에 목맨 닭보다 호기심에 어린 병아리가 돼야 하는 이유다. 그러다 보면 노벨상은 자연히 따라오지 않을까.

▼관련기사를 계속 보시려면?

21세기 노벨상으로 가는 길

특집Ⅰ 뿌리 깊은 나무 노벨상

특집Ⅱ 노벨상 수상자가 사는 법

특집Ⅲ 2006 노벨상을 만나다