153cm인 기자의 키를 훌쩍 넘는 벽이 바다를 가로막고 있었다.

낑낑대며 올라간 벽 너머엔 ‘물에 잠긴 도시’가 있었다.

동아사이언스의 뉴미디어 채널 ‘씨즈’의 두 과학기자가 지금 이 시각에도 조금씩 침수되고 있는 도시 두 곳을 다녀왔다. 물에 잠긴 이유는 서로 달랐지만, 두 도시의 삶은 비슷했다. 밥을 먹고 잠을 자는 곳까지 물이 들어찼고, 그때마다 두려워했다. 침수가 일상인 주민들의 이야기를 글과 영상으로 담아왔다.

➡︎세계에서 가장 빨리 가라앉는 도시 근황 | 침수도시 ep.01 자카르타

https://www.youtube.com/watch?v=Y3jFYQ6mOPU

➡︎뉴욕 반지하도 잠긴다 | 침수도시 ep.02 뉴욕

https://www.youtube.com/watch?v=mKuQwIMPDB0&t=3s

“홍수가 나면 이 정도?”

2023년 9월 27일, 자카르타 북부 해안 마을 무아라 앙케에서 만난 53세 여성 다나 씨는 손으로 허리와 무릎을 번갈아 가리키며 홍수가 났을 때 물이 차오르는 높이를 설명했다. 눈과 귀를 의심한 기자가 “무릎만큼도 적게 잠기는 건 아닌데”라고 말하니 그는 “익숙해졌다”며 어깨를 으쓱였다.

⁄

Part1.

자카르타, 세계에서 가장 빨리 가라앉는 도시

⁄

사라진 지하수만큼 가라앉은 땅

자카르타에는 다나 씨 같은 사람이 많았다. 나흘 동안 자카르타 북부 해안 마을을 돌아다니며 만난 사람들은 모두 “침수를 경험했다”면서, 침수를 매해 당연히 일어나는 일처럼 설명했다. 다나 씨가 사는 곳 근처, 기자의 키보다 훨씬 높은 벽을 넘어가니 그 이유를 알 것 같았다. 벽에 가려 있던 곳엔 바다에 잠긴 ‘왈라두나 사원’이 있었다. 윤슬 위로 수영하는 사람들이 평화로워 보였지만, 한때 사원이었던 곳이 바다에 잠겼다고 생각하면 마냥 감상에 빠질 수 없는 풍경이었다.

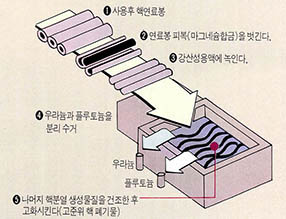

사원이 잠긴 가장 큰 이유는 ‘땅이 가라앉아서’다. 자카르타 사람들이 땅 밑에 저장돼 있던 지하수를 뽑아 쓰면서 지반 침하가 시작된 것이다. 자카르타의 무른 지반이 꺼지면서 땅이 낮아졌고, 도시 인구가 늘어나자 땅은 더 빠르게 꺼졌다. 1950년 145만 2000명이었던 자카르타 인구는 2023년 1124만 9000명 정도로 급격히 늘었는데, 상수도 시설이 충분치 않은 상황에서 인구가 급성장하다 보니 주민들은 직접 지하수 펌프를 설치해 물을 뽑아 쓰는 방법을 택했다. 그 결과 30여 년 동안 자카르타 북부 지역은 지반이 3~4m 낮아졌다. 어른 두 명의 키만큼 땅이 가라앉은 셈이다. doi: 10.1088/1755-1315/106/1/012006

지반 침하는 지금도 여전하다. 예전보다 속도는 느려졌지만 해마다 최대 8cm씩 가라앉고 있다. doi: 10.1088/1755-1315/1109/1/012022 기후위기도 도시가 잠기는 속도를 높인다. 해수면 상승은 점점 빨라졌고, 단시간에 폭우가 쏟아지는 극한 강우도 잦아지면서 자카르타는 매해 우기 때마다 잠기게 됐다.

결국 인도네시아 정부는 수도를 자카르타에서 보르네오섬 ‘누산타라’로 옮기기로 했다. 인구를 분산하기 위해서다. 계획대로라면 인도네시아 정부는 2024년 8월 17일 인도네시아 독립기념일에 맞춰 대통령궁을 옮기는 걸 시작으로, 2027년까지 매해 공무원을 20%씩 새로운 수도로 옮길 예정이다. 2045년경엔 누산타라에 190만 명 정도가 거주할 것으로 인도네시아 정부는 예상한다.

수도는 옮겨도 사람은 남는다

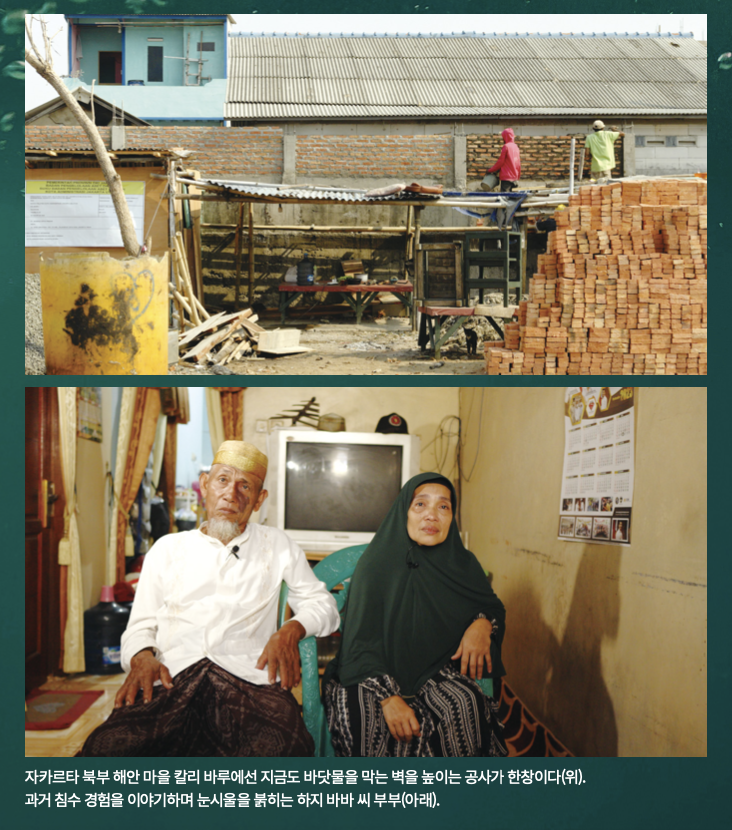

하지만 모두가 신수도로 갈 수 있는 건 아니다. 자카르타 주민 모두가 이사한다는 게 현실적으로 불가능할뿐더러, 북부 해안 사람들은 당장 먼 지역으로 이주하는 게 경제적으로도 부담스럽다. 수십 년째 어업으로 생계를 이어온 사람들은 내륙으로 이사하는 것도 어렵다. 북부 해안 마을 칼리 바루에서 만난 어부 하지 바바 씨도 “당장 이주 계획은 없다”고 했다.

바바 씨의 ‘믿을 구석’은 몇 해 전 마을에 생긴 벽과 둑이다. 해수면보다 낮은 마을을 보호하기 위해 만든 일종의 방어벽으로, 북부 해안 마을 어디서나 볼 수 있는 구조물이었다. 하지만 해가 갈수록 땅은 가라앉고 바닷물은 높아져서 1차,

2차, 3차 보수 공사를 한 흔적이 벽에 남아 있었다. 기자가 방문했을 때도 벽을 더 높이는 공사가 한창이었다.

벽마저 모자라면 어떻게 될까. 호주 모나쉬대 자카르타캠퍼스에서 도시 계획을 연구하는 에카 페르마나사리 교수에게 자문을 구했다. 페르마나사리 교수는 “벽을 세우는 것도 좋지만, 물을 흡수할 방법도 고민해야 한다”고 말했다. 빗물이 지하로 스며들어 지하수층을 다시 채울 수 있도록 녹지를 늘려야 한다는 지적이었다. 자카르타의 녹지 비율은 10% 내외로, 런던(33%), 홍콩(40%) 같은 대도시에 비해 훨씬 적다. 정부도 문제를 인지하고 2030년까지 녹지 비율을 30%로 늘릴 계획이지만, 2020년 목표였던 11.7%도 아직 달성하지 못했다.

페르마나사리 교수는 문제를 당장 해결할 순 없지만 핵심 메시지는 ‘이것’이라며 덧붙였다. “우리야 새 수도를 가져도 상관 없어요. 하지만 자카르타 사람들을 잊으면 안 됩니다. 그들은 여전히 도움이 필요해요. 말 그대로 도시가 가라앉고 있으니까요.”

⁄

Part2.

뉴욕, 25명 중 1명은 반지하에 사는 도시

⁄

“침수가 되면 집주인이 그냥 도망치라고 했던 거 같아요. 여기로 도망을 가는 거죠.”

비상구를 설명하는 김욱 씨 뒤에서 지상의 햇살이 창문을 비집고 들어오고 있었다. 10월 8일 미국 뉴욕 브루클린의 한 지하주택에서 미국 유학생 김 씨를 만났다. 비상구는 너머에 뒷집 마당이 있어 평소엔 사용할 수 없다. “침수 때 출입문이 안 열릴 수도 있으니까 비상 시에 탈출할 때만 쓰는 문이에요.”

뉴욕시에는 이런 지하주택이 약 10만 호가 있다(Pratt Center, 2008). 뉴요커 25명 중 1명은 지하주택에 산다는 뜻인데, 25가구 중 1가구가 반지하지하주택에 사는 서울과 비슷한 비율이다.

집주인은 침수에 대비해 네 가지를 더 준비해줬다. 하나는 성인 종아리 높이의 턱이다. 턱은 집 가장자리를 따라 세워져 있는데, 폭우 때 중요한 물건이 물에 젖지 않게 올려 놓는 용도다. 나머지는 비가 새는 틈에 놓을 물 흡수팩, 물을 끌어올려 화장실 배수구로 보내는 펌프, 젖은 바닥을 말리는 건조기다.

김 씨는 이 집에 들어온 지 고작 두 달 만에 펌프와 건조기를 이미 사용했다. 9월 29일 뉴욕 브루클린에 시간당 최대 60mm의 비가 내려 일대가 발목까지 잠겼다. 김 씨의 집에도 물이 들어찼지만, 펌프와 건조기로 하루만에 집을 복구할 수 있었다.

2021년 폭우로 뉴요커가 변했다

“이전엔 없던 새로운 경향 같아요.” 뉴욕의 주거문제 등을 연구하는 ‘프랫 센터 포 커뮤니티 디벨롭먼트’의 실비아 모어스 프로그램 매니저는 지하주택에 침수 대비 시설을 마련하는 것이 새로운 변화라고 설명했다. 계기는 2021년 9월 1일에 있었다. 허리케인 아이다로 시간당 최대 80mm의 비가 내리며 역대 기록을 20mm나 갱신했다. 도시가 물에 잠겼고 지하주택에서 11명이 익사했다. 모어스 매니저는 “이전까지 침수 경험이 거의 없던 뉴요커들이 도심 침수의 위험성을 이때 처음 자각했다”고 말했다.

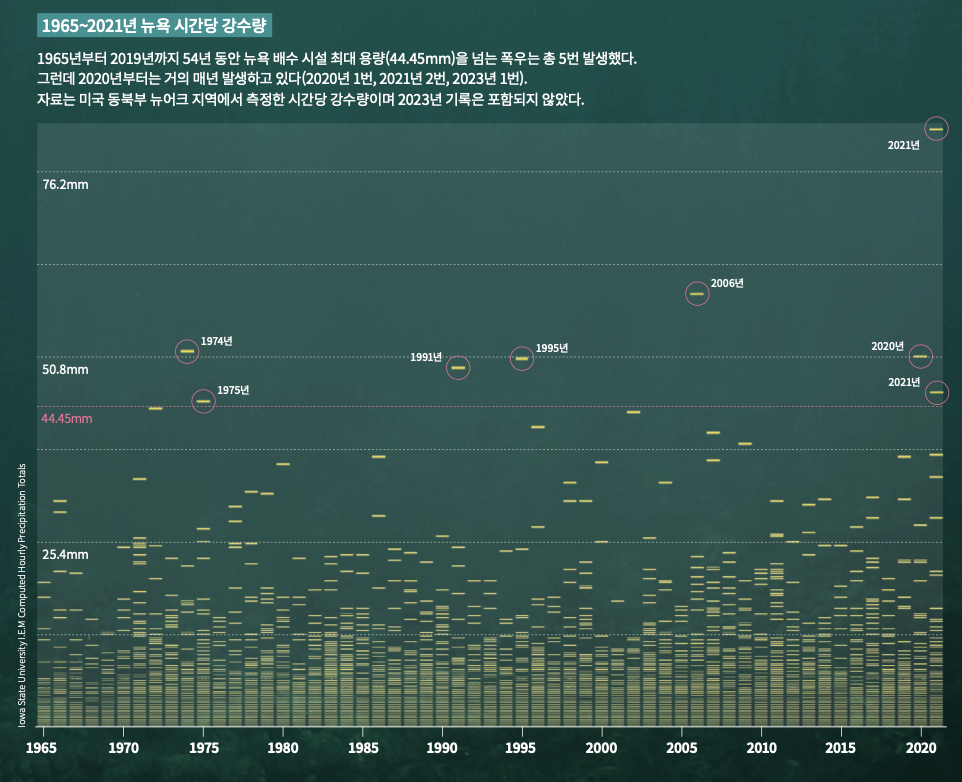

실제로 뉴욕의 폭우는 최근 들어 잦아졌다. 뉴욕의 역대 시간당 강수량 데이터를 보면, 배수 시설의 최대 용량(시간당 44.45mm)을 넘는 폭우가 2020년과 2021년에 연속해서 왔다. 지난 9월 29일 폭우까지 고려하면 뉴요커들은 배수 시설의 최대 용량을 넘는 비를 2020년부터 4년 동안 거의 매년 겪은 것이다. 1965년부터 2019년까지 54년 동안 이와 유사한 폭우를 겪은 것이 다섯 번에 불과한 것에 비하면 폭우가 상당히 잦아졌음을 알 수 있다.

전문가들은 뉴욕만이 아니라 전세계에서 폭우의 횟수와 강도가 커질 것이라고 예측한다. 민승기 POSTECH 환경공학부 교수는 “과거 기록이 부족해 폭우가 정확히 얼마나 잦아지고 강해질지 예측하기는 어렵지만, 방향에 대해서는 동의가 이뤄져 있다”고 설명했다. 이유는 기후변화다. 지구 평균 기온이 오르면 대기가 최대로 머금는 포화 수증기량이 증가한다. 이런 상태에서 여름철 상승기류가 발생하면 대기가 위로 올라갈 때 주변에 있던 수증기까지 끌어올린다. 한 곳에 밀집한 수증기가 한꺼번에 비로 바뀌므로 어떤 곳에서는 폭우가, 다른 곳에서는 가뭄이 나타난다.

변화는 빠르고, 적응은 느리다

이같은 기후변화에 대응해 사회와 제도를 바꾸는 것을 ‘기후적응’이라고 한다. 뉴욕에서도 기후적응은 쉬운 일이 아니다. 쏟아지는 비만큼 배수관을 늘리면 좋겠지만, 뉴욕시는 2021년 보고서 ‘THE NEW NORMAL’에서 배수관 용량을 2021년 아이다 때 빗물양 만큼 늘리려면 1000억 달러(약 130조 원)가 필요하다고 고백했다. 뉴욕시 1년 예산에 맞먹는 돈이다.

시정부 내외에서 나오는 대안의 방향은 크게 세 가지다. 하나는 소규모 배수시설을 늘리는 것이다. 대표적인 게 그린인프라다. 비영리 도시계획 연구기관 RPA는 바이오 스웨일(빗물을 모으는 조경 시설)을 포함한 그린 인프라를 통행로의 5%까지 늘리면 퀸스 지역에서 사람의 목숨을 앗아갈 정도의 홍수를 막을 수 있다고 제안했다. 두번째와 세번째는 지하주택을 위한 안전 설비를 강화하고, 비상 대피 시스템을 촘촘하게 짜는 것이다.

이중에 쉬운 해결책은 없다. 그린 인프라도 배수관만큼은 아니어도 시간과 돈이 드는 일이다. 뉴욕시는 수질 개선을 목적으로 그린인프라를 11년째 짓고 있지만, 목표 개수 달성 연도는 2030년에서 2040년으로 늦춰졌다. 홍수 대비를 위해 목표량을 더 늘리려면 더 많은 시간과 비용이 필요할지도 모른다. 지하주택을 위한 대책도 실행이 어렵다. 뉴욕의 지하주택은 대부분 무허가로 개조돼 법의 사각지대에 있다. 이들을 지원하고 보호하려면 인구 조사부터 지하주택 합법화까지 갈 길이 멀다. 이에 뉴욕시는 합법화는 장기적인 과제로 두고 비상 대피 시스템이라도 빠르게 수립하기 위한 지하주택 거주민 조사를 2025년까지 마치려고 계획 중이다.

도시 변화에는 시간이 필요하지만, 기후변화는 그 시간을 기다려주지 않는다. 그동안에도 지하에는 사람이 산다. 김 씨는 “그나마 운이 좋았던 게 집에 있을 때 침수가 일어났던 것”이라고 말했다. 운이 나빴다면 어떤 일이 일어났을까. 도시계획가인 마르셀 네그렛 RPA 수석플래너는 “정말 엉망이 되기 전에 우리가 빠르게 적응하길 바랄 뿐”이라고 말했다.