“좋은 연구자가 되려면요? 과학이랑 영어를 열심히 공부하세요.” 과학자들이 흔히 하는 조언이다. 요즘 세상에 혼자 할 수 있는 연구는 없기에, 전세계 뛰어난 연구자들과 학문적으로 교류할 수 있어야 하기 때문이다. 바꿔 말하면 영어를 잘 못하면 좋은 연구를 하기가 어려울 수 있다는 뜻도 된다. 글로벌 시대, 언어장벽이 과학 연구에 어떤 영향을 미치는지 살펴봤다.

얼마 전 기자는 한국을 찾아온 프랑스 수학자 데미안 스텔레 리옹 고등사범학교 교수를 인터뷰했다. 스텔레 교수는 기자를 배려해 프랑스어 대신, 프랑스어 발음이 묻어나는 영어를 구사했다. 하지만 영어에 자신이 없던 기자는 준비한 아이스브레이킹 멘트도 다 던지지 못하고 써온 질문만 읽다가 인터뷰를 마쳤다. 좌절감을 느꼈다. 영어의 벽이 취재를 가로막는 순간이었다.

논문 읽는 데 2배, 쓰는 데 1.5배 시간 걸려

영어의 벽이 존재하는 건 비단 취재의 영역만이 아니다. 과학 연구자들 사이에도 언어장벽이 존재하고, 이것이 과학 발전을 가로막는 장애물이 될 수 있다는 연구 결과가 7월 18일 국제학술지 ‘플로스 바이올로지’에 발표됐다. doi: 10.1371/journal.pbio.3002184

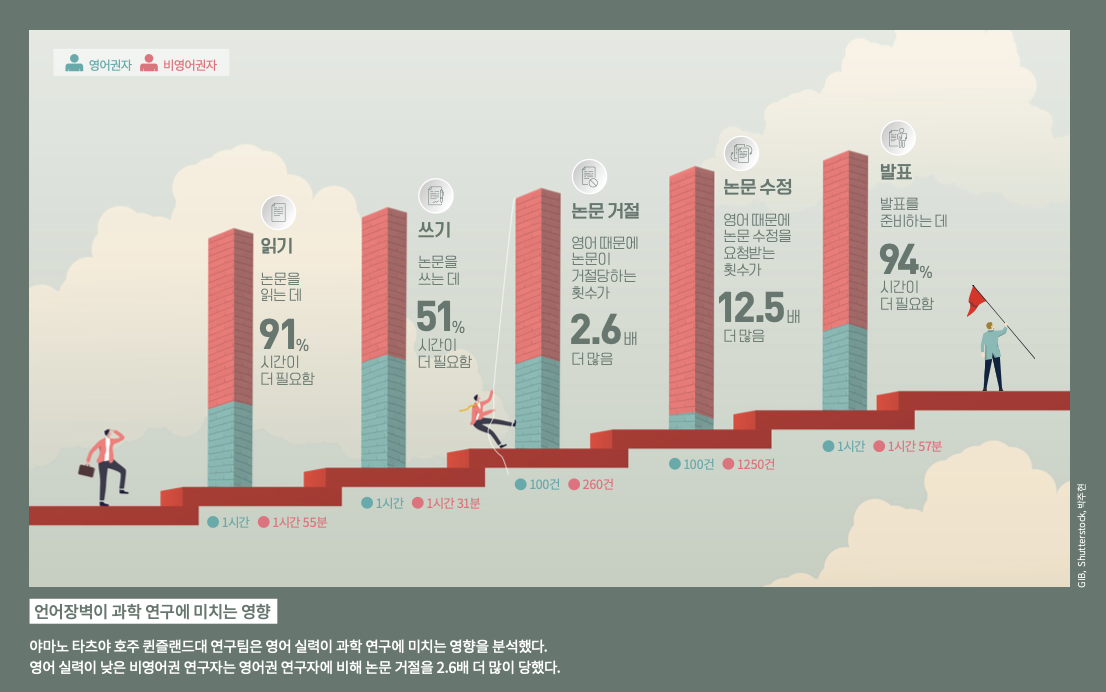

야마노 타츠야 호주 퀸즐랜드대 연구팀은 모국어가 영어가 아닌, 비영어권 연구자들이 과학 연구를 하기 위해 영어권 연구자들보다 얼마나 더 많은 노력을 해야하는지 분석했다. 연구팀은 환경 과학 분야의 연구자 908명을 대상으로 논문 읽기, 쓰기, 출판, 연구 보급, 컨퍼런스 참여 등 5가지 활동을 하는 데 필요한 노력의 양을 설문 조사했다.

조사 대상은 지금까지 한 편 이상의 논문을 발표한 방글라데시, 볼리비아, 영국, 일본, 네팔, 나이지리아, 스페인, 우크라이나 연구자로 정했다. 이들 국가를 선정한 기준은 영어 수준(원어민 수준, 중간 수준, 낮은 수준)과 소득 수준(높은 소득, 중하위 소득) 두 가지였다. 이 중 나이지리아와 영국은 영어가 공용어인 나라다. 연구팀은 일본은 낮은 영어 수준과 고소득, 나이지리아는 높은 영어 수준과 중하위 소득, 우크라이나는 보통의 영어 수준과 중하위소득으로 분류했다.

조사 결과, 비영어권 연구자 중 낮은 수준의 영어 실력을 가진 연구자는 높은 영어 실력을 가진 영어권 연구자보다 논문을 읽는 시간이 90.8%나 더 걸렸다. 같은 논문을 읽는데 시간이 두 배 더 걸리는 셈이다. 논문을 집필할 때도 역시, 영어 실력이 낮은 비영어권 연구자는 영어권 연구자보다 시간을 51% 더 썼다.

논문을 수정하는 상황도 비영어권 연구자가 훨씬 많았다. 비영어권 연구자의 약 75%가 전문 영어 편집 서비스 등을 이용해 타인에게 논문 내용 수정을 요청했다. 그런가 하면 소득 수준이 낮은 나라는 자금 부족으로 이런 편집 서비스의 이용률이 낮았다. 정리하면 영어의 미숙함은 경제적 지출로 이어지고, 경제적 여유가 없는 연구자는 자신의 연구를 선보일 기회가 적은 셈이다.

이쯤 되면 당연한 얘기 같지만, 비영어권 연구자들은 국제회의에 참여하는 정도도 영어권 연구자들보다 저조했다. 경제적 여유가 있는 일본과 스페인 연구자들조차도 약 30%가 연구 경력 초기엔 국제회의 참석을 포기했다고 응답했다. 자신의 연구를 발표할 때에도 영어 발표 준비를 위해 훨씬 더 많은 시간과 용기가 필요했다. 영어 실력이 좋은 연구자에 비해 영어 실력이 보통인 사람은 38%, 영어 실력이 낮은 사람은 98% 더 많은 시간이 걸렸다. 야마노 교수는 “다양한 과학 활동을 수행함에 있어, 언어장벽이 심각한 불이익을 초래한다는 사실을 보여준다”며 “영어로 출판되지 않는 과학 연구들은 과소평가 되는 경향이 있는데, 그 연구들을 놓치는 것 자체도 과학계의 큰 손실로 이어질 수 있다”고 설명했다.

한국 연구자의 사례는 어떨까? 환경공학을 연구하는 박사과정생 오 씨는 “나름 영어 공부를 꾸준히 하지만 역시 논문을 읽고, 쓰고, 발표하는 데 어려움이 있다”며 “학술지에 제출하면 동료 검토를 통해 수정을 제안받는데, 그 이유가 ‘영어’였던 적이 꽤 자주 있다”고 경험을 이야기했다. 비용 문제가 만만치 않다는 점도 지적했다. 오 씨는 “논문 수정을 교정 사이트에 맡기면 교정의 수준(일반적인 교정, 과학적 교정 등)이나 교정 기간(2~7일)에 따라 가격이 천차만별”이라며 “(논문 한 편당) 최대 60만원까지 지출한 적이 있다”고 말했다.

임상시험은 영어 능통한 환자만 참여한다?

한편 과학 연구 대상도 언어장벽에 갈린다. 에드워드 가론 미국 로스앤젤레스 캘리포니아대 의대 교수팀은 영어에 능숙하지 못한 환자들이 의학 연구의 대상자로 참여할 기회가 적다는 연구 결과를 8월 2일 국제학술지 ‘네이처’에 발표했다. doi: 10.1038/s41586-023-06382-0 새로운 치료법이나 신약이 나왔을 때 임상시험에 참여할 수 있는 기회는 희귀한 질병을 앓는 환자들에겐 매우 소중하다. 가론 교수는 10년 전 폐암 치료제 임상시험에 이상적인 환자를 발견하고 그에게 임상시험에 참여할 것을 권유했다. 하지만 환자는 스페인어만 구사할 수 있었고, 온통 영어로 된 임상시험 관련 문서를 이해할 수 없었다. 당시 가론 교수는 병원 연구비를 사용해 수십 페이지나 되는 문서를 스페인어로 번역했고, 그 환자를 임상시험에 참여시켰다.

이를 바탕으로 가론 교수팀은 영어라는 언어장벽 때문에 임상시험 참여 기회가 비영어권 환자들에게 공평하게 주어지지 않을 수 있다는 가정 하에 연구를 진행했다. 연구팀은 먼저 2013년부터 2018년까지 존슨 종합 암센터에서 임상시험에 참여하기 위해 환자가 서명한 1만 2082개의 문서를 수집했다. 그 중 93.9%는 영어가 모국어인 환자였고 나머지 742명만 영어가 모국어가 아닌 사람이었다. 그 중 영어를 잘 하지 못하는 환자가 서명한 사례는 481건이었다.

분석 결과, 비영어권 환자들의 임상시험 참여율은 정부나 학계가 진행하는 임상시험보다 그나마 사기업 임상시험에서 약 2배 더 높았다. 사기업 임상시험 참여율은 8.1%, 정부나 학계, 자선단체가 지원하는 임상시험 참여율은 4.4%였다.

연구팀은 이 같은 차이가 임상시험을 지원하는 자본력의 차이라고 봤다. 자금이 많을수록 임상시험 설명 문서 등을 여러가지 언어로 번역해 다양한 환자들의 임상시험 참여를 유도할 수 있다는 것이다. 가론 교수는 “번역에 더 많은 자금을 지원하면 환자의 집단을 다양화하는데 도움이 될 것”이라고 설명했다.

언어장벽, 개인 노력 문제일까

언어장벽은 앞으로도 계속 존재할 전망이다. 송영빈 이화여대 통역번역대학원 교수는 프랑스의 언어학자 루이 장 칼베가 제시한 언어의 중력화 개념을 소개하며 “영어의 영향력은 더욱 강력해질 것”이라고 설명했다. 언어의 중력화는 중심 언어(영어)와 주변 언어(많이 사용되지 않은 언어들) 사이에서 주변 언어가 중심 언어쪽으로 향한다는 개념이다.

가론 교수팀은 언어장벽 극복을 개인의 책임으로 떠넘길 게 아니라, 전반적인 사회의 변화가 필요하다고 설명했다. 야마노 교수 역시 과학 연구의 다양성을 존중하기 위해 각 나라의 언어로 연구 논문을 작성하는 환경이 조성돼야 한다고 주장했다. 하지만 현실적으로 한계가 있다. 송 교수는 “나라마다 다른 과학 용어를 통일하는 것부터 어렵다”고 말했다. 오 씨 역시 “참고할 자료를 찾다보면 중국어, 독일어 논문이 등장하는데, 그러면 또 다시 언어의 벽에 가로막힌다”며 “영어라는 통일된 언어가 필요한 것은 사실”이라고 말했다.

해결책은 없을까? 대안으로 생성형 인공지능(AI)이 자주 언급됐다. 오 씨는 “얼마전 챗GPT를 통해 영어 문법을 교정한 뒤 학술지에 제출했는데 아직까지 영어로 인한 수정 요청은 없는 상태”라고 말했다. 송 교수는 “최근 급격히 발전한 생성형 AI 기술이 언어장벽을 해결할 수 있다”며 “각 나라의 언어를 데이터화 해 자동번역 기술을 향상시키는 것이 도움이 될 수 있다”고 말했다.