뼛속까지 스며드는 스산한 바람이 불던 지난해 11월 14일. 예술의 도시로 불리는 프랑스 파리는 온통 주홍빛이었다. 초겨울에 접어들며 강가와 도로를 따라 풍성하게 자랐던 나뭇잎이 떨어지면서 빽빽하게 서있는 회색 건물들이 고스란히 드러났다.

거의 모든 건물 꼭대기에는 주홍색 굴뚝들이 줄줄이 무리지어 솟아 있었다. 과거 집집마다 벽난로를 때던 시절, 나무와 석탄이 타면서 발생한 연기를 내보내던 흔적이다(왼쪽 사진). 산업혁명의 상징이자 옛 추억을 안고 있는 장식물이지만, 지금은 온실가스를 떠올리게 만드는 쇠락한 상징이다.

2050년 온실가스 배출 0%

2015년 프랑스 파리에서는 제21차 유엔기후변화협약 당사국 총회(COP21)가 열렸다. 당시 ‘기후변화를 저지하기 위해 지구 평균기온 상승폭을 21세기 말까지 산업혁명 이전 대비 1.5~2도로 제한한다’는 일명 ‘파리협약’이 채택됐다. 파리협약은 선진국뿐 아니라 중국, 인도 등 온실가스를 다량 배출해 온 국가들까지 참여해 2020년 이후의 ‘신(新)기후체제’를 결정했다는 점에서 의미가 크다.

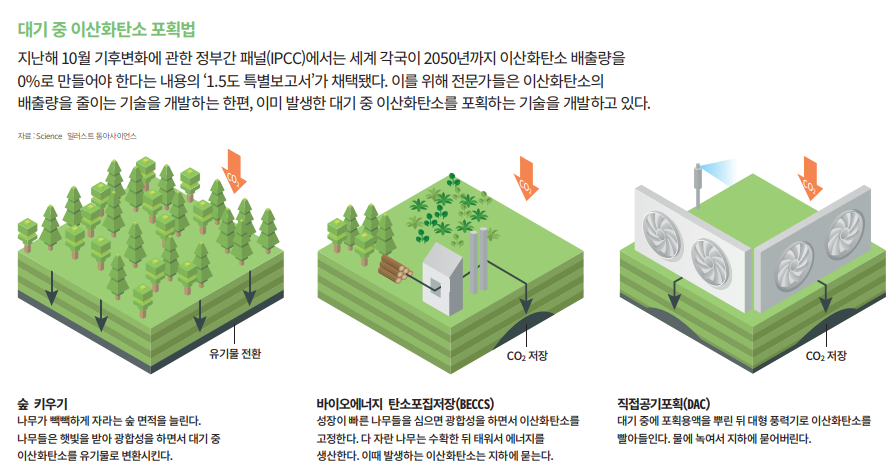

파리협약 이후 지난해 10월 유엔 산하 기후변화에 관한 정부간 패널(IPCC)은 ‘지구 평균기온 상승폭을 산업혁명 대비 1.5도 이하로 제한하려면, 2030년에는 전 세계 온실가스 배출량을 50%까지, 2050년에는 0%까지 감축해야 한다’는 내용의 ‘1.5도 특별보고서’를 채택했다.

기후학자들은 산업혁명 이전과 비교해 지구 평균기온이 2도가량 올라가면 극지방의 빙하가 녹아 해수면이 상승하고 사막화 등 기후변화가 더욱 가속화해 생물다양성이 파괴될 것이라고 우려한다. 예방책은 하나다. 화석연료 사용을 줄이는 것이다.

지난해 12월 초, 폴란드 카토비체에서 열린 COP24에서는 한국을 비롯해 미국, 프랑스, 독일 등 197개국이 파리협정 이행에 필요한 세부지침을 논의했다. 이 자리에서 온실가스 감축을 투명하게 이행하기 위해 동일한 기준과 방식으로 결과를 보고하자는 데 합의가 이뤄졌다. 개발도상국에 온실가스 감축 기술을 이전하는 등 세부 이행지침도 마련됐다. 안토니우 구테흐스 유엔 사무총장은 “이번 총회는 기후변화를 극복하기 위한 마지막 기회”라고 역설했다.

현재 미국 뉴욕시는 대기 중 이산화탄소의 양을 2005년에 비해 2025년까지 35%, 2050년까지 80%를 감축하겠다는 계획을 세웠다. 영국 런던은 1990년 대비 2025년까지 60%, 2050년까지 80%를, 캐나다 밴쿠버는 2007년 대비 2020년까지 33%, 2050년까지 전량을, 프랑스 파리는 2004년 대비 2030년까지 25%, 2050년까지 80%를 줄이겠다고 계획을 발표했다.

에너지 효율 낮은 수백 년 된 건물, 스마트 건물로 변신

2017년 파리시는 2050년까지 이산화탄소 배출량을 거의 없애겠다는 ‘파리가 시대를 바꾼다(Paris change d’ère)’는 프로젝트를 공표했다. 이 프로젝트 보고서에는 뉴욕, 샌프란시스코, 런던, 밴쿠버, 오슬로 등 대도시의 면적 대비 인구수, 주요 에너지원, 2050년까지 이산화탄소 감축량, 실행 계획 등이 담겼다.

대학가 근처로 젊은이들이 많이 다니는 파리 6구 생제르망 지역에 위치한 독립 정책연구기관인 지속개발국제관계연구소(IDDRI)를 찾았다. IDDRI에서 친환경 기술 전략을 연구하고 홍보하는 브리지트 베장 연구원은 “프랑스는 다른 선진국들에 비해 원자력발전소가 많아 이산화탄소 배출량이 비교적 적은 편”이라고 말했다.

2014년 기준 뉴욕과 샌프란시스코는 연간 약 49메가톤(Mt), 런던은 연간 약 40Mt의 이산화탄소 배출량을 기록한 데 비해 파리는 연간 약 5.5Mt에 그쳤다.

베장 연구원은 “원자력발전소에서 발생하는 폐기물은 처리가 어렵고, 사고가 날 경우 방사성 물질에 노출되는 등 위험 요인이 있다”며 “장기적인 관점에서 안전하고 효율적으로 에너지를 생산하기 위해서는 친환경에너지 기술이 꼭 필요하다”고 말했다.

현재 프랑스는 태양광 발전과 풍력발전소, 해상풍력발전소 등 친환경에너지를 이용한 발전량을 늘리고 있다. 남동부 지오베르뉴론알프에는 대형 수력발전소도 운영 중이다. 수력발전으로 생산하는 전력은 2016년 기준 프랑스 전체 전력 생산량의 약 19%에 이른다. 발전량에서는 원자력발전에 이어 2위다.

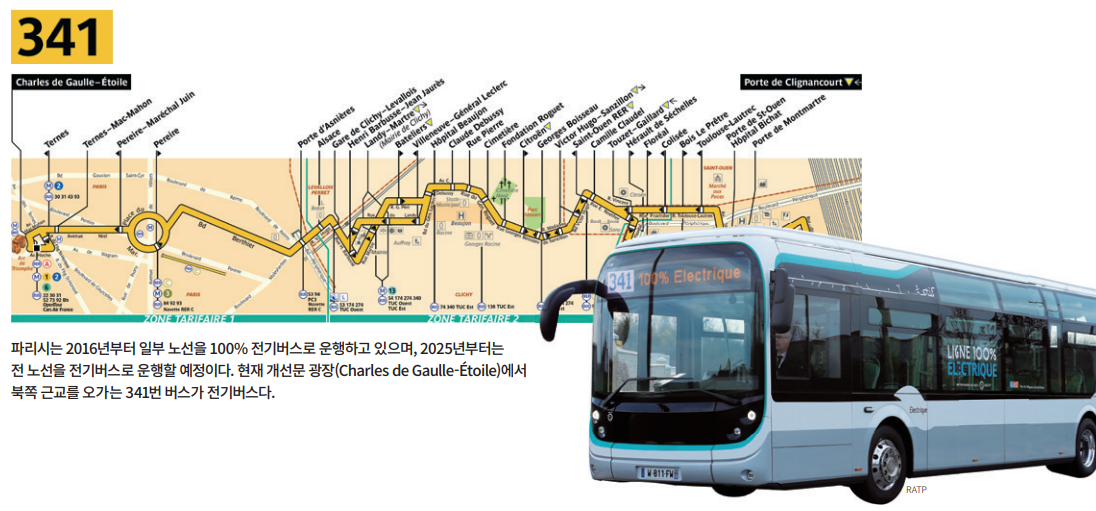

베장 연구원은 “아직까지 친환경에너지로 100% 발전하기는 불가능하다”며 “기존 건물이나 차량의 에너지 효율을 높이고, 쓸모없는 폐기물에서 에너지를 생산하는 방식도 병행하고 있다”고 설명했다. 현재 파리 시내의 일부 버스 노선은 100% 전기차로만 운행되고 있다.

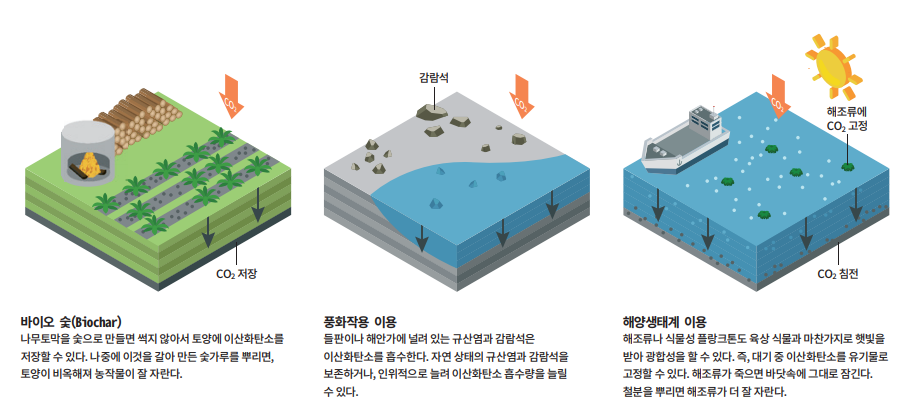

재생친환경기술을 개발하는 기업인 카르본카트르(carbone 4)는 이산화탄소 등 온실가스를 감축하는 실질적인 방안을 발표했다. 엘로이즈 뒤락 카르본카트르 연구원은 “대기 중 이산화탄소를 줄이는 전략은 크게 두 가지”라며 “공장이나 자동차에서 배출되는 이산화탄소 배출량을 직접적으로 줄이거나, 이미 대기 중에 배출된 이산화탄소를 포집해 없애는 것”이라고 설명했다.

이를 위해 카르본카트르는 4가지 방안을 제시한다. 우선 에너지 효율이 떨어지는 낡은 건물을 친환경 스마트 건물로 리모델링하거나 재건축할 필요가 있다. 수백 년이 지난 파리의 오래된 건물은 에너지 효율이 단위면적(1m2)당 50킬로와트시(kWh) 정도로 매우 낮다.

뒤락 연구원은 “단열이 잘 돼 에너지 효율이 높으면서도 온실가스를 대기 중이 아닌 친환경적인 경로로 배출하는 건물을 짓는 방법을 찾고 있다”며 “아파트 생활을 많이 하는 한국과 달리 프랑스는 주택에 거주하는 사람이 많아 스마트그리드를 구축해 공동주택을 권유하는 방안도 검토 중”이라고 말했다.

버려지는 폐열로 에너지를 생산하는 것도 방법이다. 파리는 17구에 폐열로 전기를 생산하는 지열발전소를 지어 운영 중이다. 지열발전소는 공장이나 기업, 가정에서 나온 폐열을 지하 600m 깊이의 거대 수조에 담긴 지하수에 저장했다가 겨울철 난방용 에너지로 공급하거나 터빈을 돌려 전력을 생산한다.

쓰레기 분리수거도 이뤄져야 한다. 음식물 쓰레기와 바이오 폐기물을 분리 수거해 퇴비나 발전용 연료로 사용할 수 있기 때문이다.

도시 녹화도 절실하다. 파리 도심에 공원이나 숲 등 녹지를 약 30헥타르(30만m2) 늘리면 연간 이산화탄소를 30~300t 포집할 수 있다. 차량이 다니지 않는 거리에 채소밭이나 과수원 등 도심 농장을 짓고, 건물 외벽에 식물을 키울 수도 있다.

韓 기후변화 대응, 60개국 중 57위

국내에서는 2015년 기준, 석탄(약 42%)과 원자력(31.3%)으로 대부분의 전력을 생산하고 있다. 환경부에 따르면 국내 이산화탄소 배출량은 1990년부터 꾸준히 증가해 2015년에는 연간 배출량이 700Mt을 기록했다.

우리나라는 2015년 파리협약에서 2030년까지 온실가스 국내 배출량을 전망치(850Mt) 대비 37%를 감축하겠다는 목표를 제시했다. 이는 2015년 실제 배출량 대비 약 22.3% 감축한 것으로 연간 이산화탄소 배출량을 약 536Mt까지 줄이겠다는 계획이다.

지난해 12월 COP24 개최 기간에 독일 환경단체인 저먼워치와 새기후연구소, 국제기후변화대응 네트워크는 ‘기후변화대응 평가지수(CCPI) 2019’를 발표했다. 각국이 기후변화를 저지하기 위해 어떤 노력을 하고 있는지를 점수화한 것이다.

스웨덴, 영국, 스위스, 노르웨이, 핀란드, 덴마크 등이 상위권에 이름을 올렸다. 한국은 전체 60개국 중 57위로 최하위권에 머물렀다. 1인당 온실가스 배출량과 1인당 에너지 사용량이 세계 최고 수준이라는 요인이 컸다. 최악의 대기환경으로 악명이 높은 인도와 중국도 우리나라보다 순위가 높은 11위와 33위에 각각 올랐다.

환경부는 이산화탄소 배출량 감축을 위해 ‘2030 국가 온실가스 감축 로드맵’에 따라 구체적인 방안을 마련하고 있다. 제주도가 전기자동차를 보급하고, 광주광역시가 위치정보시스템(GIS)을 토대로 도시탄소관리시스템을 운영하며, 수원시가 생태교통 캠페인을 벌이는 등 지방자치단체와 협력 방안도 모색하고 있다.

전문가들은 우리나라의 지리적 특성이 태양광이나 풍력발전소를 세우기가 쉽지 않다고 말한다. 국내에서 대규모 단지에 태양광 패널을 설치하기 위해서는 나무를 베고 산을 깎는 등 오히려 환경을 해칠 수 있다.

저수지나 해상에 태양광 패널을 띄울 경우에는 패널에 포함된 수은이나 카드뮴 등 중금속이 배출될 우려가 있다. 풍력발전을 할 만큼 상시적으로 강한 바람이 부는 지역도 거의 없다.

COP24 당시 열린 국제의원연맹회의에 한국 대표로 참석한 홍일표 COP24 대한민국 국회 단장(자유한국당 의원)은 “한국은 친환경에너지 중 수소에너지를 활성화하는 국가 정책을 추진하고 관련 기술도 개발하는 게 현실적”이라며 “세계 최초로 수소자동차를 개발하는 등 기본 기술력이 갖춰진 만큼, 수소를 효율적으로 생산하는 차세대 기술 개발이 이뤄져야 할 것”이라고 강조했다.

이미혜 고려대 지구환경과학과 교수는 “화석연료를 태우면 이산화탄소뿐만 아니라 결국 최근 국내에서 심각한 문제가 된 미세먼지도 많이 배출된다”며 “친환경에너지 사용량을 늘리는 것도 중요하지만 대도시의 인구 과밀화 문제를 해소하는 방안도 함께 마련할 필요가 있다”고 말했다.