바벨탑은 성경의 창세기에 등장하는 고대의 초거대건축물이다. 하늘에 닿을 정도로 높은 건물을 지으려고 했던 바빌론은 신의 노여움을 샀고, 바벨탑은 결국 무너졌다.

바빌론인들은 어떻게 바벨탑을 지었을까

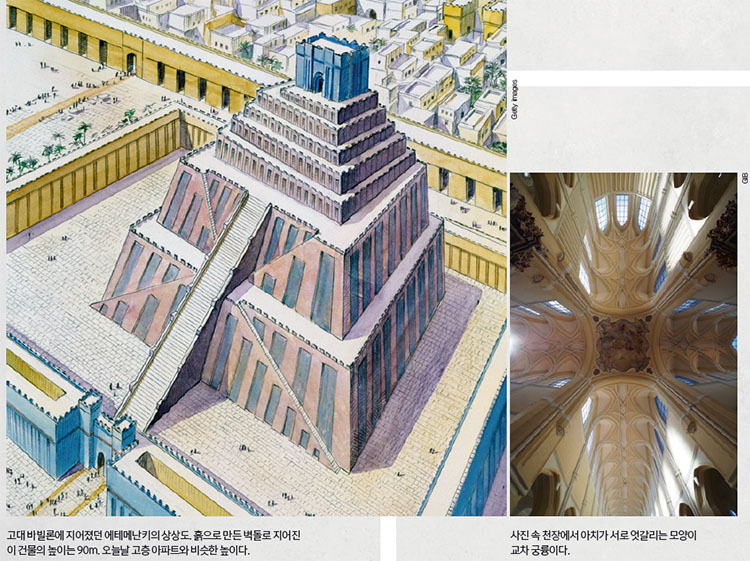

성경에 기록된 바벨탑 이야기를 곧이곧대로 믿을 수는 없지만, 높은 건축물이 바빌론에 있었던 것은 확실하다. 바빌론에는 ‘에테메난키(Etemenanki, 하늘과 땅의 기초가 되는 집이라는 뜻)’라는 지구라트가 있었다. 지구라트는 벽돌을 차곡차곡 쌓아 올린 높은 건축물을 말하는데, 에테메난키는 바빌론의 수호신인 마르두크를 위해 지어진 것이다. 에테메난키의 면적은 가로세로 90m로, 축구장 하나 보다 조금 더 크다.

가장 중요한 높이는 어떨까. 창세기 11장 3절의 일부인 “자, 벽돌을 빚어서, 단단히 구워내자”라는 문구에 주목해보자. 실제로 바빌론인들은 자갈과 모래를 섞어 벽돌을 구워내 건물을 지었다. 에테메난키 부근에서 벽돌을 굽고 잘라낸 흔적이 발견되기도 했다. 이런 벽돌은 1m3당 무게가 약 2000kg이 될 정도로 무거웠다. 대신 위에서 누르는 힘에는 잘 버티기 때문에 약 2000배가 넘는 무게가 위에서 누르더라도 견딜 수 있다. 이론적으로는 벽돌을 차곡차곡 쌓는다면 2km 이상 쌓을 수 있다. 성경으로 인정받지 못한 위경 중 하나인 희년서에는 바벨탑의 높이가 2km에 이르렀다는 기록도 남아 있다.

하지만 벽돌로 높이가 2km나 되는 건물을 짓는 것은 불가능하다. 가장 큰 장애물은 바람이다. 지표면에서 거리가 멀어질수록 바람의 세기가 급격히 증가하는데, 벽돌 건물은 위에서 아래로 누르는 힘에는 강할지는 모르지만 옆으로 미는 힘에는 매우 취약하다. 현대의 고층 건물은 ‘댐퍼(damper)’라고 불리는 장치를 따로 설치해, 바람에 의한 진동을 흡수한다.

때문에 바빌론인들은 벽돌을 차곡차곡 무너지지 않을 정도로까지만 쌓을 수밖에 없었다. 안정적인 구조를 정확히 계산할 수 없었기 때문에 무수한 실패와 반복이 있었을 것이다.

한 가지 도움이 됐던 것은 창세기 11장 4절에 나오는 ‘역청’이다(역청, 진흙, 모르타르 등을 두고 논란이 있다). 지구라트 같은 고대 건축물에는 모르타르나 역청 등을 벽돌과 벽돌 사이에 발랐다. 이런 재료는 돌과 돌 사이의 접착제 역할을 하기도 했지만, 그 역할은 아주 미미했다. 벽돌은 굉장히 무겁고, 벽돌 사이에 마찰력이 크기 때문에 웬만한 충격으로는 쉽게 미끄러지지 않는다. 역청과 모르타르 같은 접착제가 없더라도 말이다.

역청과 모르타르의 진짜 역할은 위에서 아래로 내려오는 하중을 균일하게 분산시키는 것이다. 역청과 모르타르는 돌과 돌 사이를 평평하게 만들어 하중이 아랫방향으로 골고루 가해지게 돕는다. 이런 방식으로 지은 에테메난키의 높이는 90m 정도다. 고대 그리스의 역사학자 헤르도토스의 기록과 발굴 결과 모두 90m로 일치한다. 오늘날 아파트 30층 높이로, 하늘에 닿을 정도의 높이는 아니다. 에테메난키를 짓는 데 사용된 벽돌은 무려 3600만 장 이상이다. 공사 기간만 수십 년. 바빌론 유수로 바빌론에 끌려온 유대인들도 에테메난키 건설에 참여했을 것으로 추정된다.

중세 기술과 브뤼헐의 손으로 다시 태어난 바벨탑

104~105쪽의 그림은 플랑드르(벨기에 북부를 일컫는 말)의 거장 피터르 브뤼헐이 1563년에 그린 ‘바벨탑’이다. 지금의 벨기에 앤트워프와 브뤼셀에서 평생 활동했던 브뤼헐은 성경과 신화에 나오는 이야기를 소재로 많은 그림을 남겼다. 판화가로도 뛰어나 당대에도 많은 사랑을 받았다. 가로 1.5m, 세로 1m 남짓인 바벨탑 그림에는 중세의 모든 건축기술이 담겨 있다.

브뤼헐이 바벨탑을 그릴 때 참고한 것은 에테메난키가 아니다. 에테메난키는 20세기 초반에야 세상에 알려졌기 때문에, 브뤼헐이 살던 시기에는 바벨탑은 그야말로 환상의 존재였다. 그는 신화 속 바벨탑 대신에 로마의 콜로세움을 참고해 그림을 그렸다. 실제로 콜로세움과 브뤼헐의 바벨탑은 닮은 점이 많다. 둘 다 아치로 둘러싸인 원형의 건물이다. 그림을 자세히 살펴보면 나무 거푸집을 만든 뒤 벽돌을 쌓고 있는데, 콜로세움도 역시 이런 방식으로 아치를 만들었다. 나무 거푸집은 아치에 키스톤(아치 구조의 정가운데에 끼우는 돌)이 들어간 뒤에 제거된다.

아치의 구조도 유사하다. 브뤼헐의 바벨탑에서 섬세하게 조각된 외벽의 아치는 그대로 건물의 중심부까지 이어져 마치 복도처럼 되는데, 이런 구조를 ‘궁륭(vault)’이라고 부른다. 뿐만 아니라 콜로세움과 브뤼헐의 그림에는 궁륭이 하나 더 있다. 원의 중심을 기준으로 동심원을 그리며 건물을 도는 궁륭이다. 자연스레 두 궁륭이 교차하는 구조가 생긴다. 이를 교차 궁륭이라고 부른다. 교차 궁륭은 천장의 하중을 네 방향으로 분산시키는 효과가 있기 때문에 구조적으로 매우 안정적이다.

고딕 양식 특유의 ‘플라잉 버트레스(flying buttress)’ 구조도 그림에 잘 나타난다. 바벨탑의 기둥을 살펴보면 기둥의 아랫부분은 넓고 위로 갈수록 점차 가늘고 좁아지는 것을 볼 수 있다. 플라잉 버트레스는 건물이 옆으로 넘어지려는 힘에 견딜 수 있도록 지지하는 역할을 한다. 이런 외벽의 도움 때문에 고딕 양식 건축물은 이전의 건물보다 벽이 더 얇고, 더 많은 창문을 달아 화려하게 지을 수 있다. 브뤼헐의 바벨탑에서는 초고층 빌딩의 높은 하중을 견디는 데 쓰였다.

혹자는 브뤼헐의 건물이 한쪽으로 삐뚤어진 것처럼 보인다고 지적을 하기도 한다. 잡지를 보고 있는 독자라면 팔을 쭉 뻗어 조금 멀리서 브뤼헐의 그림을 살펴보자. 한쪽으로 기울어진 듯한 느낌을 받을 것이다. 하지만 이것은 기우다. 브뤼헐의 건물은 구조적으로는 매우 안정돼 있다. 이중원 성균관대 건축학과 교수는 “경사로를 따라 건물이 위로 올라가는 구조이기 때문에 경사에 따라 기둥의 높이가 달라져 삐뚤어져 보이는 것”이라고 말했다. 이 교수는 “튼튼한 아치 구조 덕분에 공사가 아직 이뤄지지 않은 부분도 탈 없이 공사를 완료해 탑을 완성시킬 수 있을 것”이라고 내다봤다.

구조는 안정적이지만 위로 갈수록 기둥의 높이가 줄어들기 때문에 높이의 한계도 명확하다. 이 교수는 “만약 그림 속 바벨탑을 같은 방식으로 계속 쌓는다면 11~12층 정도에서 건설을 멈출 수밖에 없을 것”이라며 “한 층의 높이를 넉넉하게 15~20m로 잡는다고 하더라도 현대의 기준으로 아주 높은 건물로는 볼 수 없다”고 말했다.

바빌론의 에테메난키, 브뤼헐의 바벨탑도 모두 하늘에 닿을 만큼 높은 건물은 아니었다. 하지만 실망하기에는 이르다. 바빌론과 브뤼헐의 초거대건축물에 대한 욕망은 오늘날까지 이어져, 지금도 수많은 초거대건축물이 만들어지고 있다. 이 바벨탑의 후손들은 바빌론과 브뤼헐의 그것보다 훨씬 더 정교하고 튼튼하다. 다음 파트에서 눈으로 직접 확인해보시라.