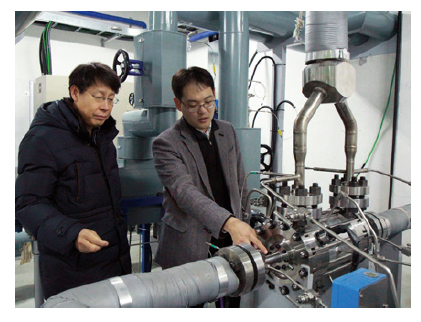

티없이 맑지만 칼바람이 불던 1월 6일 오후, 대전에 위치한 한국원자력연구원을 찾았다. 세계 최대급(300kW) ‘초임계 이산화탄소 발전’ 종합실증장치를 보기 위해서였다. 차재은 책임연구원과 박현선 포스텍 첨단원자력공학부 교수, 이정익 KAIST 원자력 및 양자공학과 교수가 모인 공동연구팀이 차세대 원자로에 적용하기 위해 만든 실험장치다. 안내를 받아 도착한 곳은 따로 떨어져 있는, 자그마한 1층짜리 간이 건물이었다. 옆에 세워져 있는 냉각탑이 아니었다면 그냥 지나칠 뻔했다. 이런 곳에 세계 최대급 장치가 있다니, 문득 ‘진흙 속 진주’라는 말이 떠올랐다.

“연구원 안에 마땅한 공간이 없어 오랫동안 창고로 쓰던 곳을 개조해 실험 장치를 만들었습니다. 보수를 한다고 했는데, 천장이 또 벗겨져 떨어졌네요.”

차 연구원이 쑥스러운 듯 웃으며 말했다. 장치 전체를 카메라에 담을 수 없을 만큼 좁은 데다 허름한 창고였지만, 일주일 전 막 완성한 ‘신상’ 실험 장치는 번쩍번쩍 광을 내고 있었다. 그는 자부심을 숨기지 않았다.

“언뜻 보면 보일러실 같죠? 하지만 유럽 연구진이 와서 보곤 ‘한국이 벌써 이 정도 설비를 구축했냐’며 깜짝 놀라더군요. 올해부터 본격적으로 실험할 계획입니다.”

호연지기로 개발한 기술

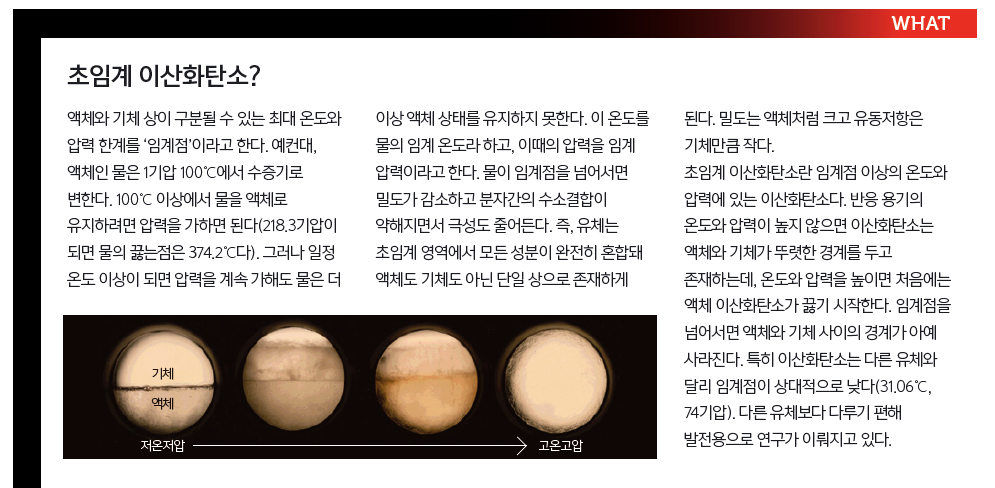

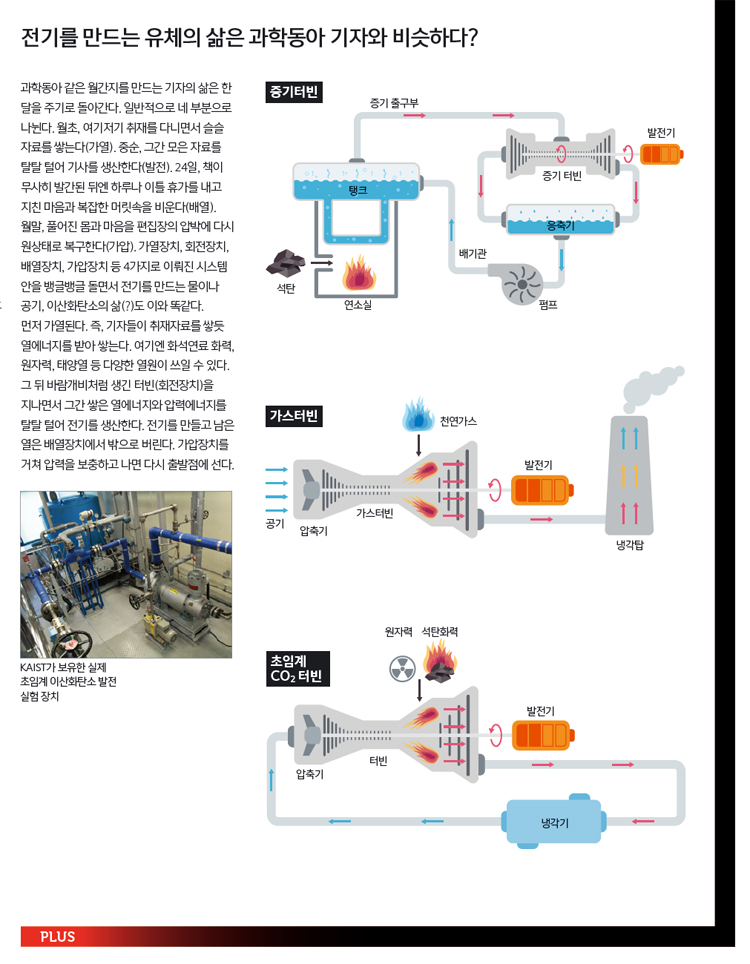

초임계 이산화탄소 발전. 말도 어렵다. 도대체 무엇일까. 잠깐 발전기를 살펴보자. 화력이든, 원자력이든 연료를 태워서 전기를 만드는 시스템에는 크게 증기와 가스방식이 있다. 증기방식은 물을 끓여서 나오는 고온 고압의 증기로 터빈에 연결된 발전기를 돌린다.

가스방식은 가스를 태워 만든 고온 고압의 공기로 발전기를 돌린다. 여기서 각각 물과 공기를 작동유체라고 한다. 초임계 이산화탄소 발전은 작동유체로 물이나 공기가 아닌 이산화탄소를 쓴다. 특히 이산화탄소를 임계점(31.04℃, 72.8기압) 이상으로 만든다는 게 특징이다(박스 기사 참조).

“임계점 이상으로 올라간 이산화탄소는 액체와 기체의 구분이 사라지면서 중간 성질을 가집니다. 이 때문에 증기와 가스방식의 장점을 두루 갖게 되죠.”

동행한 이정익 교수가 말했다. 이 교수는 4년 전 KAIST에 부임한 이후 줄곧 초임계 이산화탄소 발전 시스템을 개발하는 데 힘을 쏟았다. 그는 가로로 누워 있는, 매끈한 원통 모양의 은빛 장치를 가리켰다. 순수 자체 기술로 개발한 압축기라고 했다. 압축기는 작동유체를 고압으로 올리는 장치다. 아침 출근길 수많은 사람들이 간격을 좁혀가며 지하철로 쏟아져 들어가듯, 이산화탄소 분자들이 빽빽하게 간격을 좁히는 장면이 떠올랐다. 이 교수는 “초임계 이산화탄소 발전이 기존 발전보다 효율이 20% 이상 높은 이유가 여기에 있다”고 말했다.

증기방식은 작동유체를 압축하는 부분에서 가스방식보다 에너지가 덜 든다. 물이 공기보다 밀도가 훨씬 커서 압력을 가하는 데 유리하기 때문이다. 액체에 더 가까운 초임계 이산화탄소 역시 에너지를 아낄 수 있다. 대신 가스방식은 초고온 상태를 유지해 불리함을 극복하는데, 초임계 이산화탄소 역시 이 장점을 따라 할 수 있다. 증기보다 터빈을 부식시킬 염려가 적어서다. 이처럼 두 가지 방식의 장점을 함께 갖고 있기 때문에 초임계 이산화탄소는 같은 열로 더 많은 전기를 생산할 수 있다.

압축기 앞에 선 차 박사와 이 교수가 잠깐 말이 없었다. 지난 시간을 생각하는 듯 했다. 어떻게 도약할 수 있었냐는 질문에 차 박사는 “호연지기(浩然之氣)”라고 말했다. “이거 만들 때 같은 연구원 동료들보다 더 자주 만났습니다. 그렇죠, 이 교수님? 허허허. 최대 기술 보유국인 미국이 정보를 공개하지 않으니, 압축기의 압력 제어가 중요하다는 사실을 아는 데만도 1년이 걸렸어요.” 다행히 압축기와 터빈 등 회전 기계를 만드는 국내 업체의 기술력이 최근 상당히 발달한 덕분에 어려움을 극복할 수 있었다. 게다가 이 분야에 빨리 눈 뜬 과학자들이 도전을 주저하지 않았기에 유럽이나 일본보다도 빨리 실증장치를 갖출 수 있었다.

장치 크기 10분의 1로 줄여

초임계 이산화탄소 발전의 가장 큰 장점은 뭐니뭐니해도 ‘소형화’다. 전 공정을 초고압으로 운전하기 때문에 작동유체의 밀도가 항상 높게 유지된다. 같은 질량의 유체를 보낼 때 부피가 작다 보니 전체 장치 크기도 기존보다 최대 10분의 1로 줄일 수 있다. 전세계 선박 엔진 제조사들이 초임계 이산화탄소 발전에 관심을 갖는 이유다. 친환경 추세에 따라 선박의 디젤 엔진에서 나오는 폐열로 추가 전력을 만들라는 압박이 심해지고 있는데, 디젤 엔진보다 큰 증기발전시스템을 선박에 싣기란 여간 부담스러운 게 아니다.

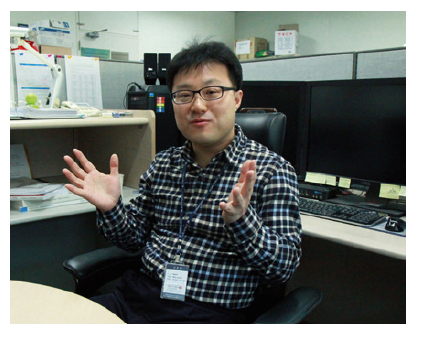

그런데 이런 장점이 현재로서는 고스란히 기술적 어려움이다. 이 날 만난 백영진 한국에너지기술연구원 책임연구원은 “새로운 시스템에 적용할, 상용화된 소형 압축기나 소형 터빈이 전혀 없다”고 말했다. 백 박사팀은 1kW급과 10kW급 장치를 갖추고 석탄화력발전을 대체하거나 선박 디젤 엔진의 폐열을 재사용할 목적으로 초임계 이산화탄소 발전 기술을 연구하고 있다.

“특히 표면적이 넓으면서 동시에 크기가 작은 데다 초고압도 견딜 수 있는 적당한 열교환기가 아직 없어요. 전부 다 새로 설계해 주문 생산해야 합니다. 만드는 사람도 해본 적이 없으니 작게 만들지 못하더라고요. 하나하나가 ‘억’ 소리 나게 비쌉니다.”

이런 어려움에도 불구하고 이들이 고군분투하는 건, 초임계 이산화탄소 발전 시장이 엄청난 블루오션으로 기대되기 때문이다. 1948년 스위스에서 처음 개념이 나온 이후 암흑기를 거쳐 2000년대 초반부터 다시 관심을 받기 시작했는데, 이제는 가장 먼저 상용화해 시장을 선점하기 위한 경쟁이 치열하다. 2011년 이후 관련 업계는 초임계 이산화탄소 시스템을 ‘발전기술 패러다임을 바꿀 기술’로 정의했다. 2030년이 되면 300조 원의 가치를 지닐 것으로도 추정하고 있다.

경쟁의 선두주자는 미국이다. 샌디아 국가연구소(SNL)는 2005년부터 5년간 130억 원을 투자해 세계 최초로 300kW급 종합실험장치를 구성했고, GE 등은 2017년 250MW급 플랜트 상용화를 목표로 하고 있다. 미국과 한국의 기술격차는 3년 정도다(일본•유럽과 유사). 백 박사는 “실증을 통한 기술력 확보가 시급하다”고 말했다. “이 분야의 세계 이슈가 ‘설계한 대로 운전하자’입니다. 그만큼 실증이 중요하죠. 아직 누구도 해보지 못했으니까요. 향후 5년 내에 수백 kW급 기술을 상용화 수준으로 끌어 올리는 게 목표입니다.”

2021년 대구에 10MW 시스템 구축한다

국내에서는 산업통상자원부가 2013년 초임계 이산화탄소 발전을 13개 산업엔진 프로젝트 중 하나로 선정했다. 2016년부터 2021년까지 총 1862억 원을 투입해 대구시에 10MW급 실증시스템을 구축할 계획이다. 추진단을 이끌고 있는 염충섭 고등기술연구원 수석연구원은 대한전기협회 기고문에서 “발전플랜트 시장은 승자독식 논리가 지배하고 있다”며 “시장 진입기 상태인 초임계 이산화탄소 발전 기술을 한국이 선점해야 한다”고 밝혔다.

이날 만난 과학자들은 한결같이 들떠 있었다. 그간 기술 선진국에 종속돼 있던 발전 분야를 우리가 처음으로 이끌 수 있겠다는 희망이 느껴졌다. 척박한 환경에서 땀 흘리는 한국 과학자들의 노력이 빛을 보길 기원한다.