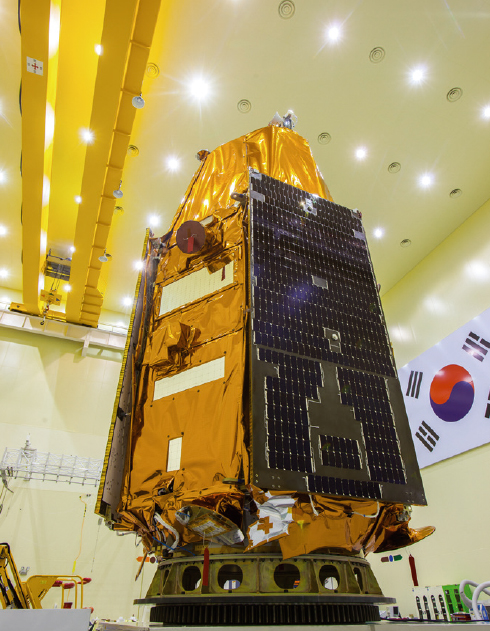

인공위성을 직접 만나기 위해서는 꽤나 까다로운 과정을 거쳐야 했다. 머리와 옷, 신발에 방진복을 덧씌우는 것은 기본이었고, 촬영장비는 모두 알코올로 닦았다. 위성을 멋지게 촬영하기 위해 SUV 차량에 가득 채워온 장비는 아무것도 반입할 수 없었다. 모든 채비를 마친 뒤에는 소독부스에 들어가 식기건조기에서 말려지는 그릇 체험을 했다. 먼지를 모두 날린 뒤 방진 시설에 발을 내딛자 눈앞에 금빛 다층박막 단열재에 포장된 거대한 기계가 모습을 드러냈다.

적외선 카메라로 밤낮 상관없이 본다

기자가 만난 아리랑 3A호는 다목적실용위성 시리즈의 다섯 번째 위성이다. 우리나라 위성이 단골로 몸을 맡기는 드네프르 발사체는 러시아에서 미사일을 폐기하며 개조한 로켓으로, 최근에는 아리랑 5호와 과학기술위성 3호를 성공적으로 쏘아 올렸다. 발사체 기술이 아직 부족한 우리나라로서는 성공률이 높은 발사체에 의뢰해야 비싸고 귀한 위성을 안정적으로 궤도에 올릴 수 있다.

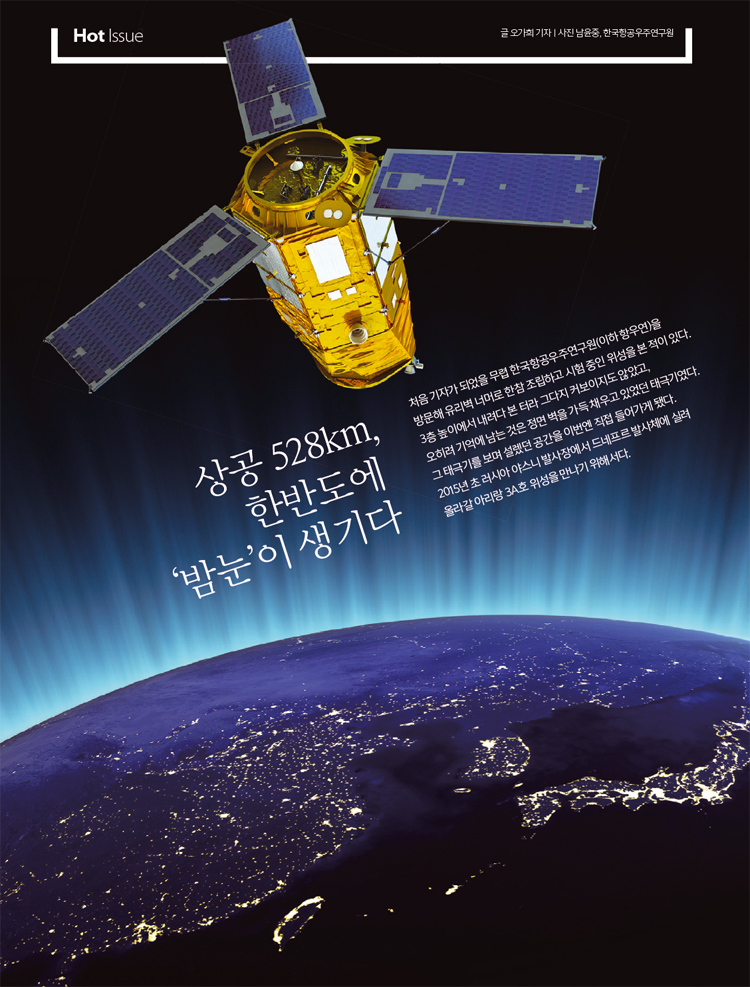

인공위성을 발사하고, 성공적으로 궤도에 안착했다는 소식은 뉴스를 통해 종종 듣는다. 솔직히 말하면 기자도 위성이 발사될 때마다 과거 위성을 다시 찾아보곤 한다. 명칭과 용도, 몇 번째인지는 아무리 공부를 해도 헷갈리기 때문이다. 이번에 직접 만난 위성은 내년 초 러시아 야스니 발사장에서 발사될 예정이다. 정식명칭은 다목적실용위성 3A호, ‘아리랑’이라는 애칭(?)을 갖고 있는 위성 시리즈다.

인공위성을 발사하고, 성공적으로 궤도에 안착했다는 소식은 뉴스를 통해 종종 듣는다. 솔직히 말하면 기자도 위성이 발사될 때마다 과거 위성을 다시 찾아보곤 한다. 명칭과 용도, 몇 번째인지는 아무리 공부를 해도 헷갈리기 때문이다. 이번에 직접 만난 위성은 내년 초 러시아 야스니 발사장에서 발사될 예정이다. 정식명칭은 다목적실용위성 3A호, ‘아리랑’이라는 애칭(?)을 갖고 있는 위성 시리즈다.1999년 12월 21일, 미국 반덴버그 공군기지에서 첫 번째 위성인 아리랑 1호가 쏘아 올려졌다. 1994년부터 개발이 시작된 이 위성은 전자식 광학카메라와 해양관측용 저해상도카메라가 달려 있었다. 이번에 발사될 아리랑 3A호는 아리랑 시리즈의 다섯 번째 위성이다. 2012년 발사한 아리랑 3호와 같은 모양이기 때문에 3A라는 이름이 붙었다. 크기도 큰 차이가 나지 않는다. 지름과 전지판을 편 전체 폭은 2m와 6.25m로 동일하지만 높이만 3.8m로 30cm 커졌다. 늘어난 공간에는 그동안 아리랑 위성에는 없었던 새로운 기능이 들어갔다. 바로 적외선 카메라다. 아리랑 1, 2, 3호에는 오직 광학카메라만 들어가 있었다. 즉 아리랑 3A 위성의 가장 큰 특징은 적외선으로 본다는 점이다.

가시광선을 통해 사진을 찍는 광학카메라는 캄캄한 밤에는 촬영이 불가능하고, 렌즈 앞을 가리는 물체, 즉 구름이 있으면 원하는 영상을 얻지 못한다. 하루에 지구를 14바퀴나 돌지만 지상에서 보면 매번 다른 궤도로 지나가기 때문에 억지로 인공위성 자세를 바꿔가면서 촬영을 해도 같은 장소를 하루에 3번밖에 촬영할 수 없다. 그나마도 낮에, 구름이 위성의 시야를 가리지 않을 때 이야기다. 적외선 카메라는 이런 단점을 극복할 수 있다. 빛이 없는 밤에도 촬영할 수 있다. 땅 위에 있는 기계가 실제로 가동하는지 여부도 판단할 수 있다. 예를 들어 공항 활주로를 달리고 있는 비행기는 환하게 찍히지만 시동을 멈추고 정비 중인 비행기는 어둡게 찍힌다.

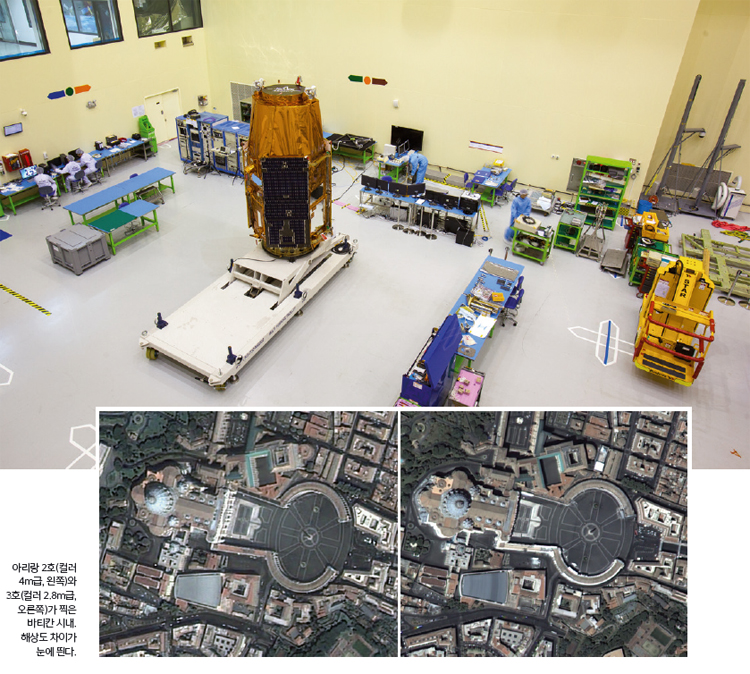

사진의 해상도도 훨씬 좋아졌다. 장비는 똑같아도 촬영 거리를 줄였기 때문이다. 아리랑 3호는 685km 궤도에서 70cm급 해상도를 가지고 있었는데, 3A호는 궤도 높이를 528km로 내려 55cm급 해상도가 됐다. 사진의 해상도 단위인 1픽셀이 ×70에서 ×55로 줄어든 것이다. 70cm급 해상도 사진에서는 가을 운동회를 하고 있는 학생이 줄을 맞춰 서 있을 때 거대한 덩어리로 보이지만 55cm급 해상도 사진에서는 하나하나 나눠져 점으로 보인다.

똑같은 장비라도 3A호를 만들기 위해서는 새로운 기술이 필요했다. 우선 고도가 낮아진 만큼 높이에 맞게 새롭게 초점을 맞춰야 했다. 카메라로 사진을 찍는 과정을 생각해 보자. 조리개나 셔터스피드는 자동프로그램으로 맞춘다 해도, 초점은 자기가 원하는 곳에 정확하게 맞춰야 한다. 바로 눈앞에 있는 물체도 어려운데 수백km 상공에 있는 위성 카메라를 지상에서 원격으로 조종하는 일은 상상조차 하기 어렵다. 지상에서 조립할 때부터 나노미터(10억분의 1m) 단위 정확도로 렌즈와 거울을 배열, 조립해야 한다. 해상도가 높아진 만큼 이미지 처리 능력도 빨라졌다. 렌즈를 통해 이미지 센서에 감지된 빛을 실제 사진으로 뽑아내는 과정이다. 처리해야할 자료량도 많아졌다. 실제로 3A호를 개발하는 과정에서 가장 공들인 부분이다. 3호와 형제처럼 닮았지만 형보다 나은 동생이 3A호다.

아리랑 1, 2, 3, 5호, 다음은 3A호?

아리랑 위성 시리즈의 시작은 1994년으로 거슬러 올라간다. 외국 위성에 의존하지 않고 자체 기술로 위성 기술을 발전시키고, 원하는 지역을 촬영하기 위한 목적이었다. 1999년 첫 번째로 발사된 아리랑 1호는 6.6m급(해상도의 의미) 광학카메라를 갖고 있었다. 이 뒤로 2006년 아리랑 2호, 2012년 아리랑 3호가 2013년 아리랑 5호가 연속으로 하늘을 향했다.

4호는 왜 없을까. 죽을 사(死)와 같은 소리라서 불길하다는 마음에 생략한 걸까. 그건 아니다. 아리랑 위성은 각각 용도가 다르다. 1, 2, 3호는 모두 가시광선 사진을 찍는다. 해상도는 점점 높아졌다. 1999년부터 3호까지 6.6m급 해상도가 70cm까지 줄었고 3A호는 55cm나 된다. 1호와 비교하면 16년 만에 144배나 늘어난 셈이다. 반면 아리랑 5호는 레이더 위성이다. 마이크로파를 지표면으로 쏜 뒤, 반사돼 돌아오는 시간 차이를 이용해 지형을 파악한다. 날씨나 밤낮에 영향을 받지 않기 때문에 기존 아리랑 위성의 단점을 보완할 수 있다.

그렇다면 4호는? 4호는 비운의 위성이다. 아리랑 4호에는 지형지물이 아닌 ‘색’을 찍는 기능이 탑재될 예정이었다. 식생이나 지표온도 영역을 촬영할 예정이었지만 3호와 5호에 밀려 개발이 보류됐다. 아리랑 위성은 앞으로도 계속 된다. 한국항공우주연구원은 앞으로 아리랑 6호(레이더 위성), 아리랑 7호(30cm급 위성, 2015년 발사 예정)를 개발할 예정이다.

차세대 중형 위성 개발해 민간 이전 목표

아리랑 3A호는 태생이 조금 다르다. 기존에는 모든 위성을 항우연 주도로 개발했는데, 3A호는 탑재체(카메라 부분)를 제외한 나머지를 민간기업이 만들었다. 민간이 참여하는 위성 개발 시장을 열어준 것이다. 항우연은 아리랑 3A호뿐만 아니라 앞으로 개발할 다른 위성에도 민간 기업을 적극적으로 참여시킬 예정이다. 나날이 커져가는 위성 시장을 대비하기 위해서다. 국가 기관과 민간 기업이 원하는 위성은 조금 다르다. 국가는 비용이 얼마가 들든 계속해서 해상도를 높여 가장 뛰어난 영상을 얻길 원한다. 이 과정에서 우리나라만의 고유한 원천 기술을 개발할 수 있기 때문이다. 그러나 민간 기업은 다르다. 투자할 수 있는 비용이 국가 기관에 비해 적고, 굳이 30cm급 고해상도 영상을 필요로 하지 않는다.

이 때문에 항우연은 아리랑 위성 외에도 ‘차세대중형위성’ 계획

을 갖고 있다. 차세대중형위성은 아리랑 위성이 다이어트를 한 형태다. 1t이 넘어가는 거대 위성을 500kg급으로 감량해, 보다 저렴한 값으로 위성을 만든 뒤, 민간 기업에 항우연이 20년이 넘는 기간동안 축적한 노하우를 전수한다. 최준민 위성개발총괄사업단장은 “이스라엘은 첨단 기술을 수출해 국가 경제 규모를 키운다”며 “앞으로 우리나라 기업이 직접 위성을 만들 수 있도록 차근차근 기술을 전수할 계획”이라고 말했다.

을 갖고 있다. 차세대중형위성은 아리랑 위성이 다이어트를 한 형태다. 1t이 넘어가는 거대 위성을 500kg급으로 감량해, 보다 저렴한 값으로 위성을 만든 뒤, 민간 기업에 항우연이 20년이 넘는 기간동안 축적한 노하우를 전수한다. 최준민 위성개발총괄사업단장은 “이스라엘은 첨단 기술을 수출해 국가 경제 규모를 키운다”며 “앞으로 우리나라 기업이 직접 위성을 만들 수 있도록 차근차근 기술을 전수할 계획”이라고 말했다.15세기 유럽 항해자들은 신대륙을 찾은 모험가로 불렸다. 그들이 찾은 신대륙은 유럽 국가를 부유하게 만들었고, 이를 바탕으로 서양은 강대국으로 발돋움했다. 모험가를 홀대하며 세계의 흐름에 뒤처졌던 중국은 세계에서 가장 부유했던 나라에서 몰락의 길을 걸었다. 최 단장은 우주를 항해에 비유한다. 앞으로 우주 시대가 열릴 것은 자명한 일이며, 먼저 우주 산업을 선점하는 나라가 승리할 것이라고 예견했다. 대우주시대에 인공위성은 첫 번째 발걸음이다.