“X정자는 열에 강하고 Y정자는 열에 약하기 때문에 치마보다 바지를 입는 게 더 좋다.”

인터넷에 떠돌고 있는 ‘딸 낳는 비법’이다. 실제로 기자 주변에는 딸을 낳고 싶다는 부부가 부쩍 늘었다. 통계청의 2013년 출생사망통계에 따르면, 여자아이 100명 당 남자아이 수(출생성비)가 1990년 116.5까지 치솟았다가 2013년 105.3을 기록했다. 생물학적 정상 출생성비인 103~107(박스 기사 참조)을 유지하게 된 것이다. 과연 출생성비가 정상 수준으로 내려온 이유는 무엇일까.

지금까지 제시된 주된 설명은 다양한 이유로 남아선호가 줄었다는 것이다. 그 중에는 경제학적인 이유도 있다. 이철희 서울대 경제학부 교수는 “과거에는 아들, 특히 장남이 노후대책으로 중요했는데 여성의 지위가 개선되면서 딸을 노후대책으로 고려하는 부모가 많아졌다”며 “실제로 1993년부터 2007년까지 출생성비는 115.3에서 106.2로 떨어졌고, 남성 대비 여성의 임금 비율은 73.5에서 84.6으로 증가했다”고 말했다.

남아선호 사라지지 않아…

남성과잉 가능성 남아 있어

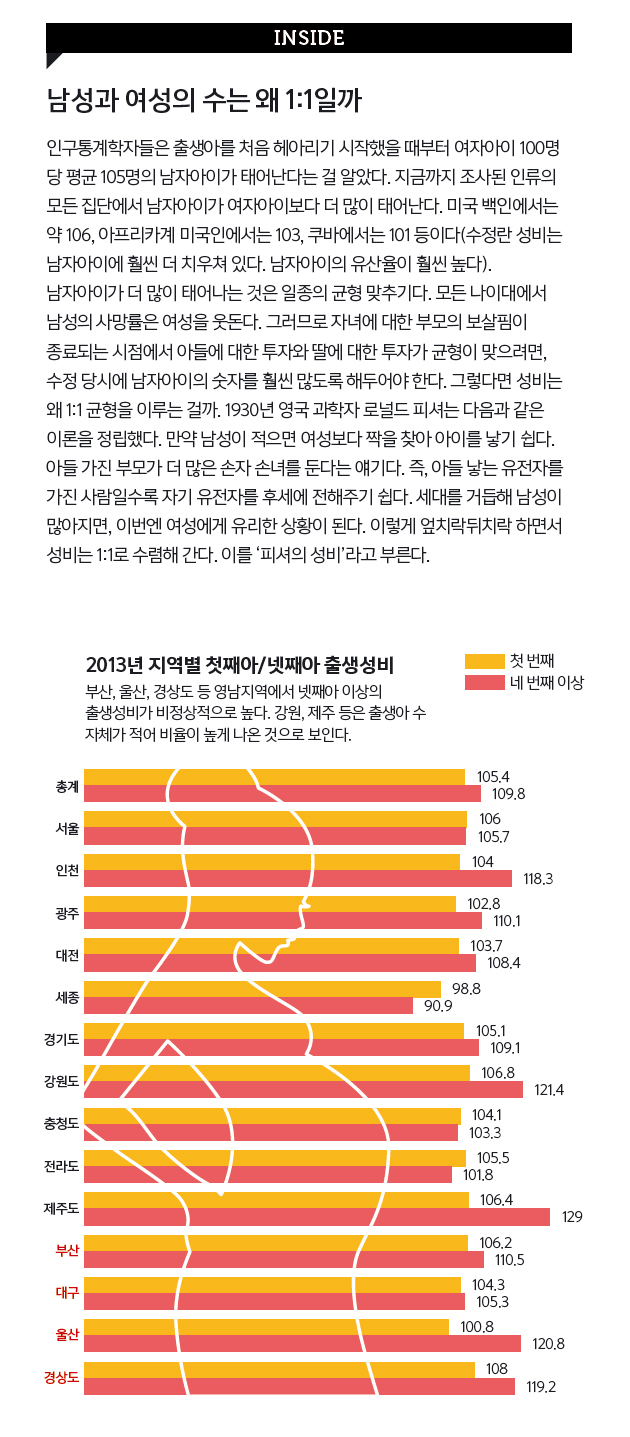

그러나 아직 남아선호 사상이 완전히 사라진 것은 아니다. 우리나라에서 성 감별 출산이 한창이던 1990년에도 첫 아이의 출생성비는 108.5로 거의 정상에 가까웠던 반면, 넷째 아이 이상은 209.5였다. 첫 임신에서 태아가 여자라고 인공유산을 하는 일은 드물었다는 얘기다. 이런 추세는 지금도 여전하다. 2013년 첫 아이의 출생성비는 105.3으로 정상이지만, 넷째 아이 이상은 109.8이다. 과거보다 덜 하지만 아이가 늘어날수록 여전히 인공유산이 이뤄진다는 얘기다.

특히 영남지역에서 이런 현상이 두드러졌다. 김두섭 한양대 사회학과 교수는 “영남지역은 다른 지역 보다 보수적이고 가부장적이기 때문에 남아선호 사상이 상대적으로 강하다”고 말했다. 김 교수가 컴퓨터 시뮬레이션을 이용해 인공유산 건수를 추정한 결과, 2009년 영남지역에서 1069건, 전국에서는 2336건의 인공유산이 이뤄진 것으로 나타났다. 또한, 출산순위에 관계없이 영남지역에서 성감별 출산을 하는 임산부의 비중은 2.0%로 전국의 두 배로 추정됐다.

그렇다면 왜 출생성비가 정상을 찾은 것으로 보이는 걸까. 답은 낮은 출산율에 있다. 넷째 이상 출생아의 수 자체가 적다보니 전체 출생성비에 영향을 덜 끼쳤던 것이다. 김 교수는 “만약 앞으로 셋째 이후의 출생성비가 지금의 높은 수준으로 유지되고 경기가 회복돼 출산율이 높아지면, 전체 출생성비가 다시 높아질 가능성을 배제할 수 없다”고 말했다.

일본 와세다대 행동생태학자인 하세가와 마리코 교수 역시 저서 ‘당신이 솔로일 수밖에 없는 생물학적 이유’에서 “딸이 노후를 보살펴준다는 생각 때문에 최근 일본 사회에 딸을 원하는 사람의 비율이 늘고 있지만, 노후 생활이 보장되고 사회복지가 고루 미치면 딸을 원하는 소망도 사라질 것”이라고 밝혔다. ‘남초시대’가 얼마든지 다시 올 수 있다는 얘기다. 현재 여성 인구가 더 많아진 건 여성이 남성보다 6.5년 가량 더 오래 살기 때문인데, 최근에는 이 차이도 좁혀지는 추세다.

문화적으로 남아선호가 강하게 존재하는 사회에서는 성감별 출산이 완전히 사라지기 어렵다. 앞으로 의학 발전에 따라 성감별이 더 쉬워질 것이다. 전통적인 남아선호 사상과 정부의 산아제한 정책이 만들어낸 성비 불균형 사회는 잉여 남성, 외국인 아내 유입, 고령화라는 과제를 던졌다. 우리에게 ‘여초(女超)시대’란 없다.