김장은 겨울에 담가야 제맛

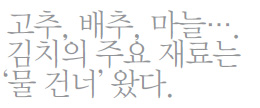

김장은 겨울에 담가야 제맛김치의 대표는 역시 배추김치다. 배추를 다듬고 한 나절을 소금에 절인 뒤, 고춧가루와 파, 마늘, 생강, 젓갈을 넣은 양념으로 버무린다. 그러나 오늘날 먹는 것처럼 고춧가루에 버무린 빨간 김치가 만들어진 것은 채 400년도 안됐다. 고추가 우리나라에 전해진 것은 조선 중기가 지나서기 때문이다. 어디 고추뿐이랴. 배추나 마늘 등 김치의 주요 재료는 ‘물 건너’ 왔다.

조선 중기까지는 오이 김치, 가지 김치 먹어

배추김치가 우리나라에 정착된 것은 넉넉하게 봐줘야 400년 전이다. 삼국시대 우리 조상들은 무, 가지, 상추, 박, 토란, 생강, 아욱, 파, 부추, 숭 등의 채소를 재배하고, 고사리나 도라지, 더덕같은 산나물을 채집해 먹었다. ‘숭’이 배추 종류인데, 지금과 달리 포기가 작아 뿌리를 주로 먹었다. 삼국시대를 거쳐 고려, 조선 중기를 지날 때까지 김치의 재료는 무나 오이, 가지 같은 채소였다. 지금 재배하는 것처럼 잎이 큰 배추(Brassica campestris)는 18세기에 중국에서 들어왔다. 이 배추가 들어온 뒤에야 지금과 유사한 ‘배추김치’를 담그게 된다. 문헌에서도 1800년대 말에 나온 ‘시의전서’에서 처음으로 통배추 김치가 등장한다.

또 다른 중요한 재료인 고추는 배추보다 빨리 들어왔다. 우리가 먹는 고추(Capsicum annuum)는 멕시코에서 자생하던 식물로 포르투갈 선원이 발견해 유럽으로 전했다. 우리나라에는 임진왜란(1592~1598) 전후에 들어온 것으로 추정한다. 1614년 이수광이 편찬한 한국 최초의 백과사전 ‘지봉유설’에서는 일본에서 유래돼 ‘왜겨자’라고 부른다고 했으나, 일본의 기록인 ‘대화본초’ ‘물류칭호’ 등에서는 거꾸로 우리나라에서 일본으로 전해졌다고 한다. 당시 세계를 돌아다니던 포르투갈 선원에 의해 우리나라, 일본 등으로 전래된 뒤 서로 다른 품종이 쉽게 교잡되는 특징 때문에 지금의 고추가 나온 것으로 보인다.

그래도 배추와 고추를 제외한 다른 채소(무, 파, 마늘, 생강)는 삼국시대부터 기록에 남아있을 정도로 재배 역사가 길다. 배추와 고추가 들어오기 전에는 무나 오이, 가지처럼 단단한 채소를 소금에 절인 뒤, 마늘, 생강과 같은 향신료를 이용해 양념하는 백김치의 형태였다. 김치에 새우젓이나 멸치젓을 넣은 시기도 조선 중기 이후다.

김장 배추가 최고의 배추

겨울에 접어들면 전국은 김장으로 들썩인다. 김치냉장고가 보편화된 지금과 달리 과거에는 적당한 시기에 김장을 해 땅에 묻었는데, 날씨가 추워지는 정도에 따라 이 시기가 달랐다. 서울이나 인천같은 비교적 북쪽은 11월 말에, 포항이나 울산은 12월 초, 부산이나 목포 같은 남쪽은 12월 중순에 하는 식이었다. 그렇다면 왜 하필 이 시기일까. 김치는 겨우내 비타민과 같은 중요한 무기질 공급원이었다. 하지만 더 큰 이유도 있다. 바로 ‘배추’다.

배추는 파종에서 수확까지 60~120일이 걸리는 연중 생산 채소다. 김장 배추가 가장 대표적이며, 여름에 키우는 고랭지 배추, 봄에 키우는 봄배추가 있으며, 최근 기온이 올라가면서 겨우내 키워 봄 전에 수확하는 월동배추도 있다. 이 중에서 가장 맛있는 배추는 무엇일까. 조정은 세계김치연구소 세계화연구본부 선임연구원은 “배추는 품종보다는 자라는 환경에 따라 품질이 달라진다”고 말한다. 보통 여름철 서늘한 고랭지에서 자란 배추가 품질이 좋다는 통설이 있지만 사실은 다르다. 가장 품질이 좋은 것은 바로 11월에 수확하는 김장 배추다.

배추는 중국 북부가 원산지인 만큼 서늘한 기후에서 잘 자라는 채소다. 생산 기온 상한선이 22℃밖에 안되는 반면, 추위에 강해 영하 2℃까지도 버틴다. 온도가 22℃보다 올라가면 제대로 성장하지 못하고 불에 익힌 배추마냥 짓무른다. 이 때문에 우리나라에서는 여름철에 강원도의 해발 700m 고랭지 같은 일부 지역에서만 제한적으로 배추를 재배한다. 온도가 높을 때 억지로 재배하는 만큼 배추가 속이 꽉 차지 않으며, 농약도 많이 쳐야 한다.

이 좋은 배추를 어떻게 1년 동안 보관할 수 있었을까. 냉장고가 없던 시절, 채소를 썩거나 얼지 않게 보관할 수 있는 방법은 거의 없었다. 신선한 채소를 먹기 위해 인류가 발견한 대안이 채소절임이다. 세계에서 피클이나 단무지같은 다양한 채소절임이 나오지만 으뜸은 역시 김치다.

소금에 절여 유산균 밭을 만든다

채소절임하면 앞서 말했던 피클과 단무지가 가장 먼저 떠오른다. 식초로 절인 초절임 식품이다. 양배추를 식초에 절여 만드는 독일의 사우어크라우트도 있다. 일본에서는 가지, 매실 등을 절이는 즈케모노가 있다. 조금 멀리 보면 사과나 복숭아같은 과일을 설탕에 절이는 당절임도 있다. 절이는 채소(혹은 과일)와 절일 물질은 주로 맛에 따라 결정된다. 달짝지근한 과일에는 설탕을 쓰는 식이다. 채소는 새콤한 초산의 맛이 잘 맞기 때문에 식초와 설탕을 적당하게 섞어 절인다.

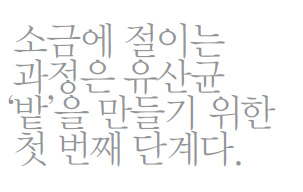

식초나 설탕에 채소를 절이면 오래 가는 이유가 뭘까. 핵심은 채소를 부패시키는 미생물을 없애는 것이다. 식초나 설탕이 채소 표면과 접촉하면 삼투압으로 인해 농도가 낮은 쪽에서 진한 쪽으로 물 분자가 이동한다(탈수작용). 이 때 배추의 수분만 빠져나가는 것이 아니다. 미생물의 세포막 안쪽에 있는 수분도 빠져나가며 미생물을 죽게 한다.

그렇다면 김치는 왜 ‘소금’에 절일까. 과거에 소금은 아주 귀한 식재료여서 음식에 사용하기 어려웠는데도 말이다. 배추를 소금에 절이면 다른 절임과 마찬가지로 탈수작용이 일어나면서 미생물의 활동을 억제시킨다. 그러나 김치를 발효시키는 미생물인 ‘유산균’은 소금을 만나도 죽지 않는다. 그래서 시간이 흐르면 소금에 절인 뒤 다른 미생물이 사라진 빈 공간을 유산균이 차지한다. 소금에 절이는 과정은 김치를 유산균으로 뒤덮기 위한 첫 번째 단계인 셈이다.

김치가 빨개진 이유

지금이야 누구나 먹는 국민 음식이지만 배추김치의 재료를 면밀히 들여다보면 과거엔 결코 서민이 쉽게 즐길 수 있는 음식이 아니었다. 특히 소금은 국가가 관리할 정도로 귀한 물질이었다. 조상들은 이 단점을 고춧가루로 해결했다.

고추의 효능은 이미 널리 알려져 있다. 예를 들어 붉은 색소인 카로티노이드 덕분에 비타민A가 많다. 그러나 김치 양념에 고춧가루가 들어가는 이유는 좀 다르다. 기무라 슈이치 일본 도쿄대 교수가 실험한 결과인데, 고추에 들어있는 캡사이신이 소금 섭취를 줄여준다는 것이다. 기무라 교수는 캡사이신을 준 쥐와 주지 않은 쥐가 소금이 든 음식을 먹는 정도를 비교해 캡사이신을 많이 투여한 쥐일수록 소금이 든 음식을 잘 먹지 못한다고 발표했다.

이 연구를 바탕으로 연구팀은 바다와 가까운 지역이 많은 일본과 상대적으로 소금을 구하기 어려웠던 과거의 우리나라를 비교하며 고추를 이용해 소금 사용량을 줄이는 방법을 찾아낸 것이라는 견해를 내놨다. 실제로 김치에 본격적으로 고춧가루를 사용하기 시작한 17~18세기 조선은 매년 흉년이 지속되면서 소금과 장을 기근을 이기는 구황식품으로 사용했다. 쓸 곳이 많은 만큼 아껴서 사용해야 했고, 그 대안으로 소금 섭취를 줄여주는 고추를 이용했다는 것이다. 물론 캡사이신의 매운 맛 때문에 덜 짠 것이 더 맛있는 것도 하나의 이유였겠다.

게다가 김치에는 역시 소금을 사용한 젓갈을 넣었다. 본래 젓갈을 넣는 이유는 김치에 감칠맛을 내기 위해서다. 새우나 멸치에 있는 동물성 단백질에서 나오는 맛으로, MSG로 잘 알려진 글루타민산나트륨의 맛이다. MSG 감칠맛도 소금섭취를 줄여줄 수 있다.

결정적으로 고춧가루와 젓갈은 유산균이 번식하는 데 중요한 역할을 한다. 고추나 배추에 들어있는 ‘당’은 유산균의 탄소원으로, 젓갈의 동물성 단백질은 유산균의 질소원으로 이용된다. 식재료 한 가지로 1석2조, 3조의 효과를 동시에 노린 것이다.

잘 익은 김치는 사이다처럼 톡 쏜다

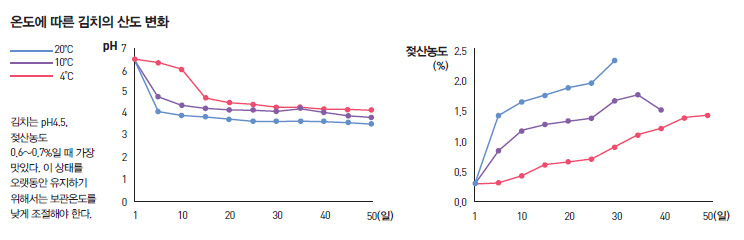

김장을 통해 만들어진 김치는 오로지 온도에만 의지해 발효가 된다. 시간이 지날수록 젖산 농도와 pH가 점점 올라가고 유산균이 젖산균으로 바뀐다. 김치의 발효는 초기, 적숙기, 과숙기, 산폐기로 나눈다. 유산균에 의해 김치가 발효되는 정도에 따라 나눈 것인데, 적숙기 김치가 가장 맛있다. 관능적으로 보자면 ‘아삭한 식감’과 ‘적절한 새콤한 맛’, ‘청량한 뒷맛’으로 표현한다. 뭐, 객관적인 지표로 표현하면 pH 4.5, 젖산 농도 0.6~0.7% 정도인 김치다.

김치의 산도가 변하는 이유는 유산균이 활동하며 내놓는 젖산 때문이다. 소금에 절인 뒤, 갓 담근 김치(초기)는 pH가 6.5 정도로 중성이거나 약산성을 띈다. 젖산 농도도 0.5%가 채 못 된다. 앞서 언급했던 것처럼 소금에 절이는 과정에서 염분에 강한 유산균을 제외한 다른 미생물은 대부분 죽은 상태다.

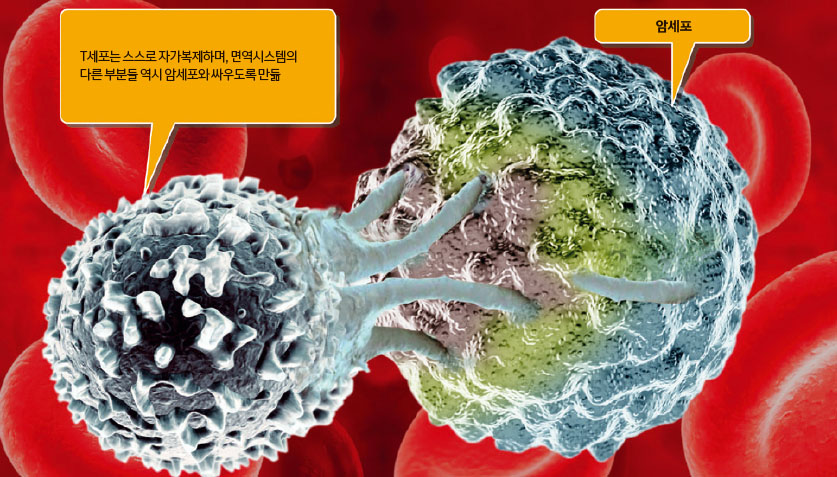

초기가 지나면 이형발효유산균이 먼저 활발히 활동한다. 웨이셀라 균과 루코노스톡 균이 대표적인데, 바로 김치의 ‘청량한 뒷맛’을 만드는 주인공이다. 이들은 유산균이 잘 만드는 젖산뿐만 아니라 탄산도 만든다. 잘 익은 김치에서 사이다와 같은 톡 쏘는 느낌이 나는 것이 이들 때문이다. 이들이 가장 활발히 활동할 때가 바로 적숙기이며, 이 시기에 유산균 수도 가장 많다. 줄기와 같은 고형부분 1g에 1억 마리가 넘는 유산균이 있는데, 이 숫자는 고농축 요거트와 비슷하거나 더 많다.

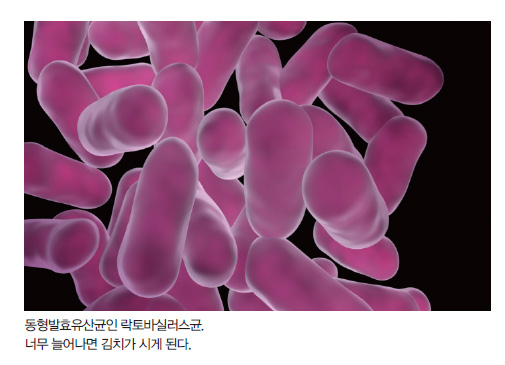

적숙기가 지나고 과숙기와 산폐기에 이르면 탄산까지 만드는 웨이셀라 균과 루코노스톡 균의 활동이 줄어들고, 젖산만 만드는 동형발효유산균인 락토바실러스 균의 활동이 활발해진다. 젖산을 많이 생산하면서 지독하게 시어지고 오래 묵은 젓갈같은 ‘쿰쿰한’ 냄새가 난다. pH는 4에 가까워지며, 젖산 농도도 2.5%가 넘어간다. 이쯤 되면 냄새만 맡아도 저절로 침이 고여 밥을 삼킬 수 있게 된다.

날 김치에서 신 김치, 어떤 김치라도 즐긴다

김장김치를 맛있게 오랫동안 먹기 위해서는 적숙기에 이른 김치를 그 상태로 오랫동안 보존하는 기술이 필요했다. 조상들은 땅을 파서 김장독을 묻었고, 현대에는 김치냉장고를 개발했다. 유산균 발효가 온도와 깊은 관련이 있기 때문이다.

김치는 pH 4.5까지는 빠르게 발효가 진행되다가 이 시기부터 비교적 느린 속도로 발효가 진행된다. 초기에 발효가 빠른 것은 소금에 절여 다른 미생물이 사라진 배추의 빈 자리를 유산균이 채우기 때문이다. 김치를 담근 뒤 하루를 실온에 묵히곤 하는데, 이 행위가 유산균이 자리를 잡도록 도와주는 셈이다.

김치냉장고는 이렇게 유산균이 넓게 퍼진 상태에서 더 이상 많아지지 않도록 도와준다. 0℃에 가까운 냉장고 내부 온도 덕분이다. 김치냉장고는 김치를 담은 용기와 냉장고의 외벽을 딱 붙여 냉기가 김치에 직접 전달되도록 설계했다. 마치 흙속에 파묻은 김장독처럼 말이다. 봄과 여름이 되면 상대적으로 온도가 올라가는 땅속과 달리 김치냉장고는 1년 내내 이 기온을 유지할 수 있어 한여름까지도 맛있는 김치를 먹을 수 있다.

김치냉장고는 이렇게 유산균이 넓게 퍼진 상태에서 더 이상 많아지지 않도록 도와준다. 0℃에 가까운 냉장고 내부 온도 덕분이다. 김치냉장고는 김치를 담은 용기와 냉장고의 외벽을 딱 붙여 냉기가 김치에 직접 전달되도록 설계했다. 마치 흙속에 파묻은 김장독처럼 말이다. 봄과 여름이 되면 상대적으로 온도가 올라가는 땅속과 달리 김치냉장고는 1년 내내 이 기온을 유지할 수 있어 한여름까지도 맛있는 김치를 먹을 수 있다.하지만 과숙기를 지나 산폐기에 이른 김치도 다른 방법으로 얼마든지 즐길 수 있다. 심지어 최근에는 이런 김치를 묵은지라고 부르면서 유행도 탔다. 산폐기 김치에 많은 젖산은 122℃로 가열하면 젖산염으로 변해 신맛이 사라진다. 이런 성질을 이용해 신맛을 줄이고 새로운 양념을 넣기 위해 보통 신 김치를 김치찌개나 김치찜 등으로 끓여 먹는데, 이 때 몸에 좋은 유산균이 다 죽을까봐 걱정하지 않아도 된다. 사람을 대상으로 확인한 결과 유산균의 일종인 락토바실러스 균의 경우 사균과 생균이 둘 다 설사 방지에 효과가 있었기 때문이다. 이제는 그냥 김치를 믿고 즐기기만 하면 된다.

김치 소비는 갈수록 줄고 있다. 보건복지부 통계에 따르면 김치 하루 소비량은 1998년엔 1인당 84g이었지만 2009년에는 80g, 2011년에는 70g까지 내려갔다. 김장 문화가 유네스코 인류무형유산 등재를 앞두고 있지만 김장을 담그는 가정도 점점 줄어들고 있다. 그러나 김치는 단순히 과거에 채소를 오랫동안 저장하는 수단만이 아니다. 경험에 의한 과학적 산물이었고, 단순히 경험으로 알고 있던 비밀이 속속 밝혀지는 중이다. 날로 먹는 김치 소비는 줄어들지언정 김치를 응용한 음식은 여전히 식탁을 주름잡고 있다. 오늘 저녁 식탁에 오른 갓 담근 김장 김치가 이젠 또 어떤 흐름에 따라 발전하게 될까. 기대되는 밤이다.