나는 원래 배멀미를 하지 않는다. 하지만 인도네시아 발리에서 롬복의 길리(Gili) 섬으로 향하는 페리에 탔을 때 내 몸을 감싼 살인적인 기름냄새에 정신이 혼미해졌다. 속으로 한참 툴툴대고 있을 무렵 하필 ‘월리스’라는 이름이 떠올랐다. 내가 타고 있는 배가 가로지르고 있는 경계 이름이 바로 ‘월리스 라인(선)’이다.

다윈과 함께 진화론을 만든 알프레드 러셀 월리스. 그는 동남아시아에서 8년 동안 연구할 당시 이곳에도 온 적이 있다. 그리고 내가 보는 경계를 기준으로 지도에서는 발리와 롬복 섬이 매우 가깝지만 서쪽 섬의 동물은 아시아에서, 동쪽 섬의 동물은 호주 대륙에서 건너왔음을 알아냈다. 대륙이동 때문에 멀리 있던 두 섬이 가깝게 붙었지만 사는 동물은 딴판이었던 것이다.

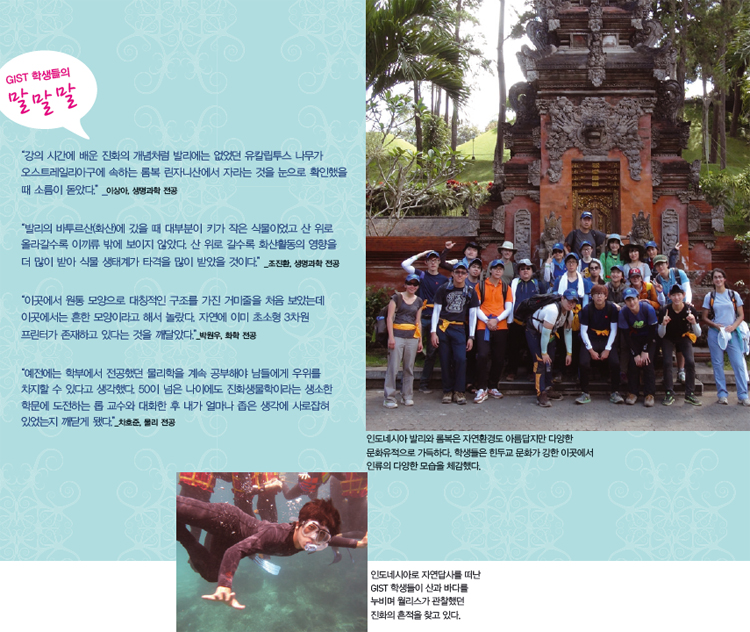

우리 역시 진화론의 뚜렷한 증거가 된 이런 사실을 눈으로 직접 확인하기 위해 이곳에 왔다. 우리 학교는 여름 계절학기에 미국 캘리포니아공대(칼텍) 교수가 와서 직접 강의를 하고 있다. 나는 이번에 ‘진화생물학’이라는 강의를 듣게 됐고, 8일간의 자연답사(fieldtrip) 체험프로그램에 참여해 강의를 맡은 조경래 GIST 교수, 롭 필립스 칼텍 교수 등과 함께 이곳에 왔다.

소리지르며 나무를 타는 검은 원숭이들

노래진 얼굴로 길리 섬으로 건너 온 우리의 눈 앞에 관광객으로 바글바글한 아름다운 해변이 펼쳐졌다. 하지만 월리스의 흔적을 찾아온 우리에게는 오히려 아쉬운 모습이었다. 섬 안쪽으로 들어가면서 산자락까지 침범한 드넓은 플랜테이션(농장)과 엄청난 쓰레기는 충격이었다. 그곳에 말없이 살고 있는 생물들에게 미안한 마음이 들었다.

아쉬운 점은 있었지만 롬복 섬에 솟아 있던 린자니산은 우리에게 여전히 ‘역동적인 지구(Dynamic Earth)’를 보여주었다. 고도가 올라가면서 식물의 키는 줄어들고 점점 다양한 양치식물이 늘어났다. 곳곳에 대여섯 종의 식물들이 하나처럼 얽혀 있었다. 또 우거진 나무 사이로 소리지르며 후드득후드득 가지를 옮겨 다니는 검은 원숭이도 보았다. 워낙 예뻐 나중에 학명까지 따로 찾아본 새들의 노랫 소리를 감상하기 위해 모두들 숨을 죽이고 귀를 기울였다.

이런 곳에서 월리스가 미친 듯이 답을 찾아 헤맸던 질문은 진화라는 새로운 패러다임이었다. 나는 어디서 왔는가, 나는 누구인가라는 원초적인 궁금증에 관한 것이었다. 나와 내 친구들도 이곳에서 다윈과 월리스처럼 온갖 지식과 관찰력을 동원해 진화의 맥락에 닿기 위해 노력했다. 월리스가 보았던 진화의 흔적. 그리고 이곳의 독특한 생태는 우리에게 다양한 고민거리를 안겨주었다. 생각이 깊어지면 보는 게 달라지고, 아이디어는 더 풍성해지는 것 같다.

답사 내내 필립스 교수는 탐구하는 자세를 유지하려는 내게 끊임없이 질문하며 통찰력을 갖도록 이끌어주었다. 동행한 레아 고멘토로 칼텍 교수도 시종일관 웃음을 잃지 않고 늘 “Go for it! Challenge it!(어서 도전해 봐)”이라며 도전적인 자세를 요구했다. 이들과의 만남을 통해 그리고 여행을 통해 나는 지극히 수동적인 자세를 가진 자신을 발견하고 반성하게 됐다. 그래서 이 뒤로는 아주 사소한 것이라도 지도교수나 조교, 친구들과 서로 묻고 생각을 나누었다. 인터넷이 되는 곳이었다면 쑥스러워서 검색부터 해보았을 텐데, 거의 모든 통신 수단이 단절된 상태에서 오히려 거리낌없이 많은 질문을 할 수 있었다.

우리 모두가 이번 답사와 강의에서 가장 절실하게 깨달은 것은 이처럼 호기심을 가지고 자유롭게 도전하는 자세가 앞으로 연구를 하는 데 꼭 필요하다는 것이었다. 말로 표현하면 시시하고 당연한 깨달음이, 사실은 올 여름에 내가 얻은 가장 값지고 중요한 가치였다.

이 기사의 내용이 궁금하신가요?

기사 전문을 보시려면500(500원)이 필요합니다.

2013년 10월 과학동아 정보

글

글·사진 정유희(GIST대학 2011학번) 기자

🎓️ 진로 추천

- 생명과학·생명공학

- 지구과학

- 문화인류학