식물도 계절을 구분할까. 식물 역시 24시간을 주기로 돌아가는 생물시계를 갖는다. 생물시계를 통해 기온과 낮의 길이의 변화(광주기)를 판단하면서 계절 변화를 알아차린다.

꽃 피는 시기도 바로 광주기에 따라 결정된다. 이 사실을 발견한 사람은 미국 농무성 연구소에서 일했던 해리 가너와 와이트만 앨러드 박사다. 이들은 자연적으로 발생한 매릴랜드 맘모스 담배의 돌연변이를 이용해 담배가 낮이 짧아질 때만 꽃을 피우는 사실을 발견했다. 이후 과학자들은 식물이 어떤 광주기일 때 꽃을 피우는지 실험했고, 낮이 길어질 때 꽃피는 장일식물, 낮이 짧아질 때 꽃피는 단일식물, 광주기와 상관없이 꽃피는 중일식물로 구분했다. 예를 들어 낮이 길어지는 봄에 꽃이 피는 개나리, 진달래 등은 장일식물이고, 낮이 짧아지는 가을에 꽃이 피는 코스모스, 국화 등은 단일식물이다.

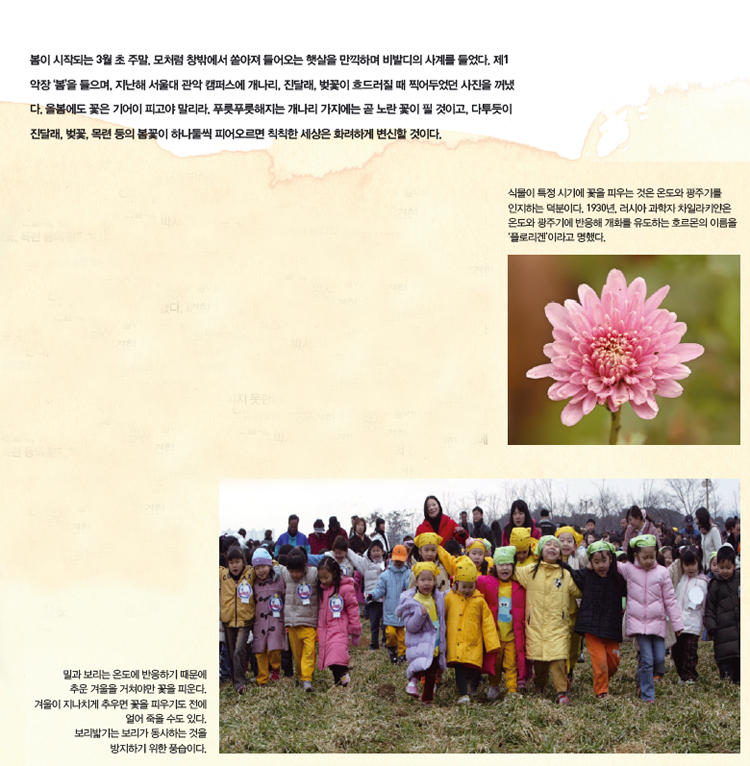

개화시기에 영향을 미치는 다른 환경요인이 온도다. 특히 밀, 보리처럼 겨울에 자라는 식물은 긴 겨울을 거치지 않으면 꽃이 피지 못한다. 1960~1970년대 초등학생들은 겨울이면 단체로 보리밟기를 나가곤 했다. 가을에 싹이 튼 보리가 너무 웃자라 겨울에 얼어 죽는 것을 막기 위해서다.

결국 식물이 적당한 계절에 꽃을 피우게 되는 것은 광주기와 온도를 인지하는 메커니즘이 있기 때문이다. 1900년대 초기에 개화를 연구하던 식물생리학자들은 광주기와 온도에 맞춰 개화를 유도하는 호르몬이 반드시 있을 것이라 생각했다. 러시아 과학자인 미하일 차일라키얀이 1930년에 플로리겐이라고 붙인 물질이 바로 이 호르몬이다. 플로리겐은 70년이나 비밀에 쌓여 있다가 2007년 마침내 정체가 드러난다.

잡힐 듯 안 잡히는 플로리겐

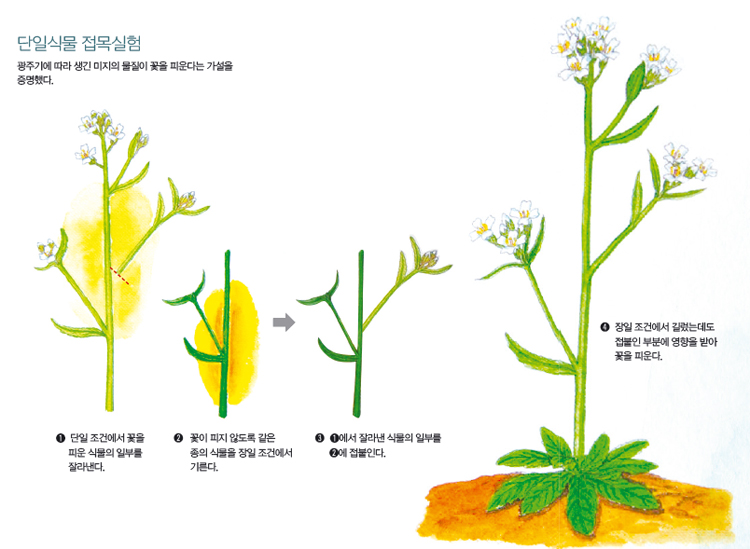

플로리겐의 존재가 처음 확인된 것은 단일식물(낮이 짧아지면 꽃이 피는 식물)의 접목실험에서다. 먼저 단일식물이 꽃을 피우도록 낮을 짧게 하며 키운다. 이 식물의 잎을 꽃이 필 수 없는 장일조건 상태에 있던 같은 종의 식물에 접붙이기를 하면 놀랍게도 꽃이 핀다. 즉, 접목한 식물 잎에서 어떤 물질이 생겼고, 이 물질이 줄기를 타고 이동해 줄기 끝에서 꽃을 피운 것이다. 이처럼 물질이 생성된 장소와 작용하는 조직이 서로 다른 경우 동물에서는 호르몬이라고 부른다. 차일라키얀은 개화를 유도하는 물질이 동물의 호르몬과 비슷하다는 것에 개화 호르몬, 즉 ‘플로리겐’이라는 근사한 이름을 붙인 것이다.

플로리겐은 다른 식물에서도 나타났다. 심지어 단일식물인 도꼬마리는 접붙이기를 하지 않고 잎을 검은 천으로 가려주기만 하면 장일조건에서도 꽃을 피웠다. 플로리겐이 무엇인지 찾아내기만 하면 개화의 미스테리가 풀리는 것이다. 이제 남은 것은 찾는 방법이다.

동물에서 호르몬을 찾아낼 때는 일단 그 호르몬을 만드는 조직을 많이 구한 뒤, 그 조직을 믹서기로 갈아 물에 녹는 수용성 물질과 기름에 녹는 지용성 물질을 추출한다. 일반적으로 호르몬은 분자량이 작은 물질이며, 물이나 기름에 녹기 때문에 두 성분에 녹지 않은 조직 덩어리는 버린다. 그 뒤 크로마토그래피 등을 이용해 따로따로 분리한 물질에서 호르몬 활성이 나타나는 물질을 골라낸 뒤 화학적 구조를 알아낸다.

플로리겐 찾기도 똑같이 진행되었다. 1960년대와 1970년대만 해도 이 작업은 시간의 문제로 여겼고, 누가 행운의 주인공이 될지 흥미진진한 게임이라 생각했다. 그러나 30년이 지나도 플로리겐의 정체는 밝혀지지 않았다.

플로리겐을 찾았다는 보고가 심심치 않게 발표됐지만 모두 엉터리임이 확인됐고, 많은 과학자를 좌절하게 만들었다.

1980년대에 이르러서야 비로소 식물생리학자들은 분리 방법에 문제가 있다는 생각을 하게 됐다. 우선 플로리겐이 단일 물질이 아니라 다양한 물질일 것이라는 다인자 가설이 나타났다. 하나의 물질이 아니므로 물질의 순수분리에 기초한 플로리겐 찾기는 애초에 불가능한 방법이라는 것이다.

플로리겐이 화학적으로 매우 불안정해 현재의 분리 방법으로는 추출 과정에서 깨져 없어진다는 가설도 등장했다. 심지어 기상천외의 물질이거나 그 양이 너무 적어 현재의 기술로는 분리할 수 없다는 가정도 나왔다. 어쨌든 1990년대에 들어서면서 학계는 플로리겐의 생화학적 분리는 불가능하다는 결론에 도달하게 된다.

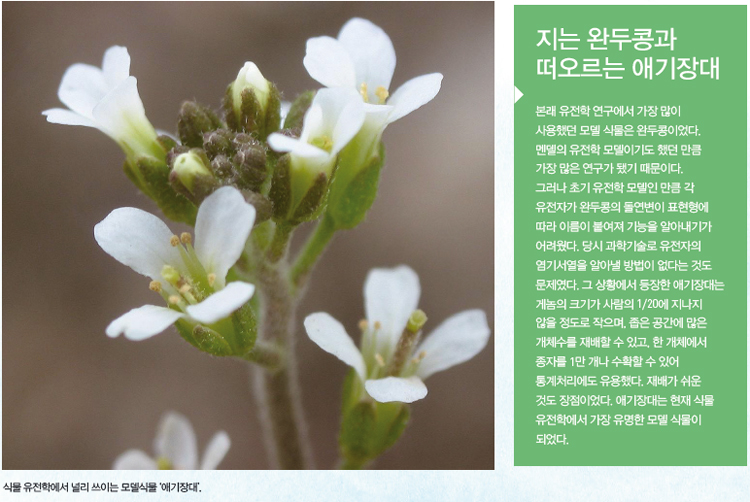

그러자 이 문제를 유전학으로 해결하려는 움직임이 나타나기 시작했다. 결정적인 계기는 애기장대가 식물학 분야에서 모델생물로 채택된 것이었다. 애기장대의 가장 큰 장점은 돌연변이를 일으킨 유전자를 꺼내 복제할 수 있다는 것이다(이를 유전자 클로닝이라고 한다). 개화 연구자들이 이 좋은 실험재료를 그냥 놔둘 리 없었다. 당장 애기장대의 유전자에서 플로리겐이 발견될 것 같았다. 플로리겐을 합성하지 못하는 돌연변이체는 꽃을 피우지 못할 테고, 이런 돌연변이체를 찾은 다음에 원인 유전자를 클로닝하면 플로리겐이 뭔지 금세 알 수 있기 때문이다.

1990년대초, 애기장대를 이용하여 플로리겐을 규명하는 작업이 본격적으로 진행됐다. 우선 개화와 관련된 돌연변이 애기장대를 만드는 일이 중요했다. 꽃이 피는 애기장대와 아예 피지 않는 애기장대의 유전자를 비교해야 했기 때문이다. 네덜란드 과학자인 마르탱 코니프 교수는 애기장대에 EMS라는 화학물질을 묻혀 돌연변이를 만들었다. 그러나 여전히 난관은 존재했다. 돌연변이를 만들어도 꽃을 피우는 시기가 늦어질 뿐, 아예 꽃이 피지 않는 애기장대가 만들어지지 않았기 때문이다. 이는 애기장대의 개화특성 때문이다. 플로리겐의 존재를 떠올리게 만든 식물들은 장일조건에서는 절대 꽃이 피지 않는 식물이었다. 하지만 애기장대는 장일식물이면서도 단일조건에서는 개화가 지연될 뿐 언젠가는 꽃이 피게 되는 조건적 광주기 요구 식물이다.

루미니디펜던스가 플로리겐인지는 밝혀지지 않았다. 루미니디펜던스와 플로리겐의 관계가 종잡을 수 없었기 때문이었다. 1994년부터는 학자들이 개화유전자를 속속 발표했다. 그러나 2005년이 될 때까지 무려 10여 종의 개화유전자가 나왔지만 플로리겐의 미스테리는 풀리지 않았다.

플로리겐의 존재가 광주기에 의한 개화유도 실험에서 밝혀진 만큼, 유전학적으로는 광주기에 대해 반응하지 못하는 돌연변이체를 연구해야 했다. 애기장대에서 이에 해당하는 유전자는 자이겐티아(GI), 콘스탄스(CO), FT다. 이 유전자들은 서로 긴밀하게 연결돼 있다. 우선 GI는 생체 리듬을 광주기에 연결한다. 낮이 길어지면 활동을 더 활발하게 만들어주는 셈이다. GI가 반응하는 정도에 따라 CO가 등장한다. 즉 CO는 GI에 의해 아침에는 거의 발현하지 않다가 빛을 오래 받은 뒤인 늦은 오후에 최대로 나타난다. FT는 CO가 최대로 나타날 때 발현한다. 즉 장일 조건에서 FT가 발현하고 단일 조건에서는 발현하지 않는 셈이다.

FT 유전자는 독일의 데트레프 바이겔 교수와 일본의 타카시 아라키 교수가 비슷한 시기에 찾아내 1995년 ‘사이언스’에 동시에 발표했다. 바이겔 교수는 이 유전자에서 만들어지는 FT 단백질의 일부 조각이 떨어져 나와 호르몬처럼 작용할 것이라고 생각했다. 실제로 FT 단백질의 조각을 합성해 플로리겐처럼 작용하는지 돌연변이에 실험을 해보았으나 별 성과를 얻지는 못했다.

2000년대 들어서면서 FT 유전자와 플로리겐의 관계가 드러나기 시작했다. 사실 FT 유전자는 2003년 일본의 고지 고토 박사가 식물의 물관에서 확인할 때까지 어디에서 활동하는지도 알려지지 않은 수수께끼의 유전자였다. 고토 박사의 연구를 통해 동물의 혈관에 해당하는 관다발에서 FT 유전자가 발현되는 것이 밝혀졌을 뿐이다.

뒤를 이어 스웨덴의 오베 닐슨 교수는 FT 유전자가 광주기가 아니라 열에 의해서 작동하도록 조작해 잎에 잎에 열충격을 가하면 열을 받지 않은 정단조직에서도 FT유전자의 mRNA가 발견된다고 ‘사이언스’에 발표했다. 잎은 플로리겐이 생성되는 장소로 알려진 곳이고, 정단조직은 플로리겐의 작용이 나타나는, 즉 실제 꽃이 생성되는 식물기관이다. 이는 과학자들이 수십 년 동안 찾아왔던 플로리겐이 FT mRNA임을 보여주는 결과였다. 안타까운(?) 것은 닐슨 교수의 연구가 중국인 박사후연구원에 의한 조작으로 드러난 것이다. 애기장대에서 생성되는 FT mRNA는 양이 너무 적었는데 이는 조작하기 쉽다는 말이 되기도 한다. 중국인 박사후연구원이 데이터조작이라는 악마의 유혹에 넘어가 버린 것이다.

비록 조작이었지만 닐슨 교수의 연구는 FT 유전자가 플로리겐과 매우 밀접한 관련이 있다는 확신을 제공했다. 2007년, 독일의 쿠플랜드 교수와 일본의 고 시마모토 교수는 각각 애기장대와 벼에서 FT 단백질이 잎에서 정단조직으로 이동하는 플로리겐이라고 사이언스에 동시에 발표하였다. 그들은 여러 가지 복잡한 기술을 활용해 mRNA가 아니라 FT 단백질이 플로리겐이라는 것을 보였다. 한 번 속은 과학계를 설득하기 위해서는 다양한 실험결과가 필요했다. 특히 호박의 관다발 조직에서 분출되는 체액에서 FT 단백질이 검출되면서 이것이 플로리겐임을 전 세계 과학자들이 인정하게 됐다.

지금까지 찾는 데 이토록 오래 걸린 호르몬은 없었다. 이유는 플로리겐이 일반적인 호르몬과는 거리가 멀기 때문이다. 일반적으로 호르몬은 크기가 작은 물질이다. 크기가 작아야 혈관계를 따라서 쉽게 이동할 수 있기 때문이다. 식물에서 잘 알려진 5대 호르몬 역시 작은 분자다. 그러나 단백질은 호르몬과 비교하면 개울물의 조약돌과 집채만한 바위에 비교될 만큼 차이가 크다. 이렇게 덩치가 큰 분자가 호르몬일 줄은 아무도 상상하지 못했다. 과거 플로리겐을 생화학적으로 분리할 때는 일단 덩치가 큰 분자는 제외시켜 놓고 작은 물질 속에서 플로리겐을 찾았기 때문에 실패할 수밖에 없었던 것이다.

광주기에 의한 개화유도는 다양한 식물에서 나타난다. 수목 종류인 포플러, 작물인 토마토, 호박, 사탕무, 밀, 보리를 비롯해 거의 모든 식물에서 발견됐다. 이 식물들이 광주기에 따라 꽃피는 메커니즘은 놀라울 정도로 진화적으로 잘 보존돼 있다.

그렇다면 누구에게 플로리겐의 발견 영예를 돌려야 할까. 플로리겐임이 확인된 FT 유전자는 1995년 바이겔 교수와 아라키 교수가 찾아냈다. 그러나 그들은 그것이 플로리겐인지 몰랐고 손에 플로리겐을 쥔 채 12년의 세월을 보냈다. 2007년 쿠플랜드 교수와 시마모토 교수가 FT 단백질이 플로리겐임을 밝혔다. 하지만 그들은 플로리겐을 처음 찾아낸 사람이 아니다. 다만 ‘네가 손에 쥐고 있는 그게 플로리겐이야!’ 라고 알려줬을 뿐이다. 그래서 누구의 손에 트로피를 쥐어줘야 하는지 애매하게 되었다.

사소하지만 중요한 문제가 하나 더 있다. 플로리겐을 찾는 대단원의 막은 내렸지만 필자를 포함한 많은 과학자들은 이젠 뭘 해야 하는지 고민에 빠지게 됐다.