‘나는 걷는다, 나는 걷는다.’ 소년은 그저 ‘걷는다’는 생각만으로 머릿속을 가득 채웠다.

그러자 80m 크기의 거대한 로봇이 발걸음을 옮기기 시작했다.

SF 애니메이션 ‘신세기 에반게리온’ 속의 한 장면이다.

애니메이션에서나 가능할 줄 알았던 이런 모습이 벌써 현실이 됐다.

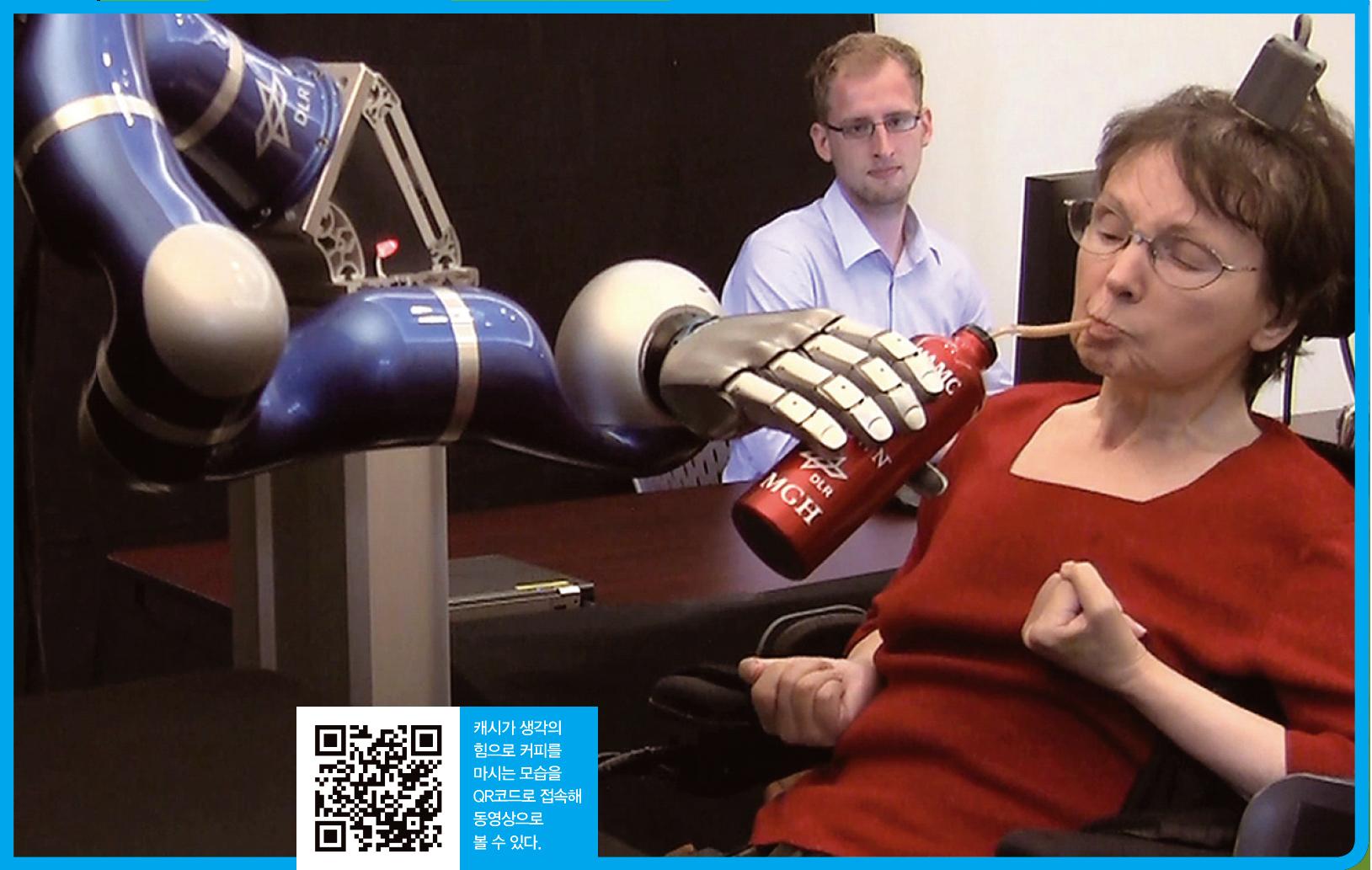

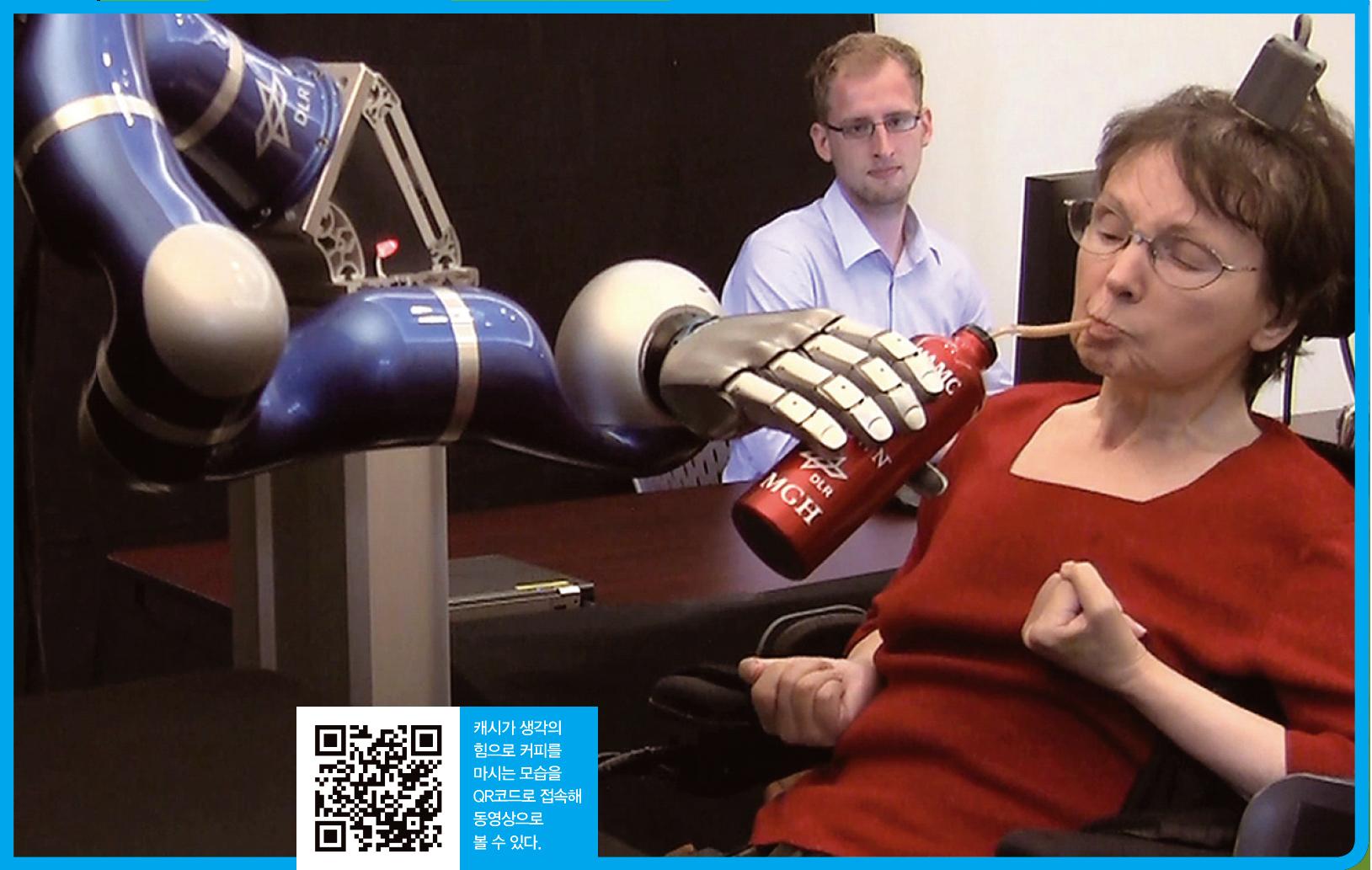

지난 5월 17일 과학저널 ‘네이처’의 홈페이지에는 한 편의 논문과 함께 지난해 4월에 촬영한 영상이 올라왔다. 영상 속의 50대 여성은 로봇 팔을 조종해 커피를 마셨다. 여성의 이름은 캐시 허치슨으로 1996년에 찾아온 뇌졸중으로 전신이 마비된 환자였다. 캐시는 커피를 마신 후 뿌듯하다는 듯 미소 지었고, 지켜보던 과학자는 아낌없는 박수를 보냈다.

캐시는 로봇 팔을 조종하는 내내 두 손을 가슴에 붙이고 있었다. 로봇 손으로 커피를 집을 때 함께 손을 살짝 움직인 것이 그녀가 한 행동의 전부였다. 캐시는 오롯이 생각만으로 로봇 팔을 조종한 것이다.

뇌-컴퓨터 인터페이스의 눈부신 발전

캐시가 15년 만에 다른 사람의 도움 없이 스스로 커피를 마실 수 있게 된 건 ‘뇌-컴퓨터 인터페이스(BCI)’라는 기술의 발달 덕분이다. 뇌-컴퓨터 인터페이스란, 뇌의 신경신호를 감지해 컴퓨터를 작동하는 기술이다. 영화 ‘써로게이트(2009)’에서 자신의 로봇 아바타를 조종하고, 신세기 에반게리온(1995)에서 로봇을 움직이는 것도 모두 이 기술이 바탕이다.

많은 전신마비 환자의 뇌는 몸의 근육에 ‘움직이라’는 명령을 내리는 덴 문제가 없다. 전신마비 환자가 몸을 움직일 수 없는 이유는 뇌에서 내린 명령(신경신호)을 근육으로 전달하는 경로가 사고로 끊어지거나, 움직여야하는 근육세포가 심각하게 파괴됐기 때문이다. 캐시는 신경신호 경로가 끊어진 경우다.

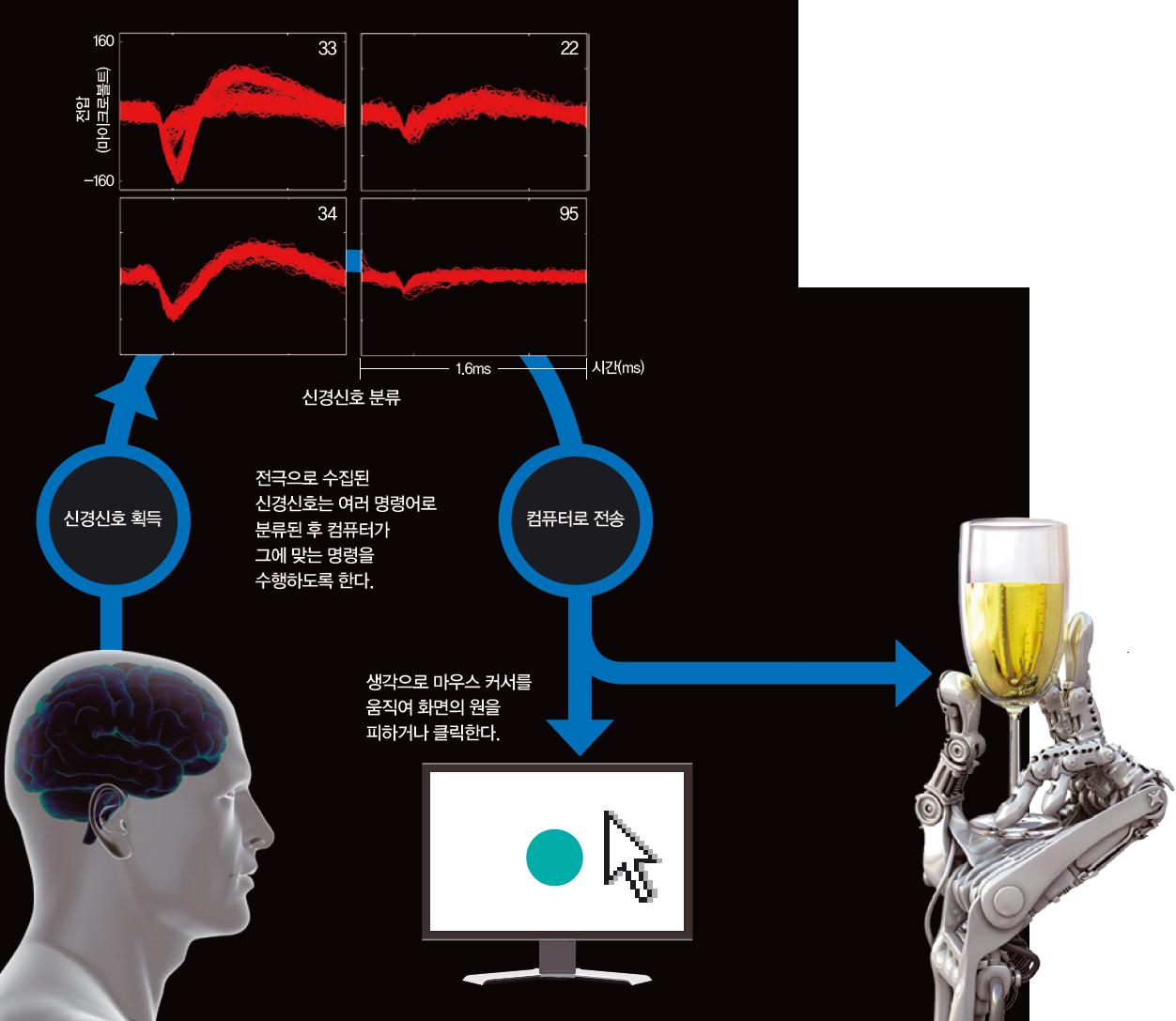

미국 브라운대 존 도너휴 교수팀은 2005년 캐시의 뇌에서 나오는 신경신호를 얻기 위해 두개골을 열고 ‘탐침형 전극’을 이식했다.

4mm×4mm 너비에 약 1mm 길이의 바늘 96개가 빼곡하게 달려 있다. 이 탐침형 전극을 좌뇌에서 오른손의 움직임을 담당하는 운동피질 영역에 붙였다. 운동피질은 이름대로 운동과 관련된 신경신호를 만든다. 96개 탐침은 운동피질에서 나오는 신경신호를 잡아 유선으로 연결된 바깥의 컴퓨터로 보낸다.

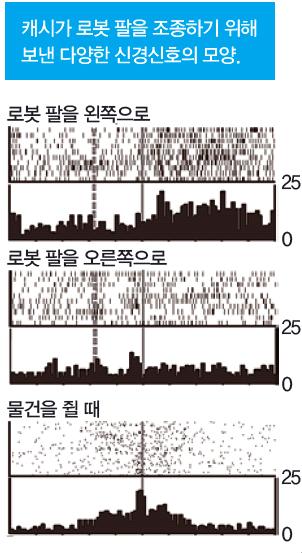

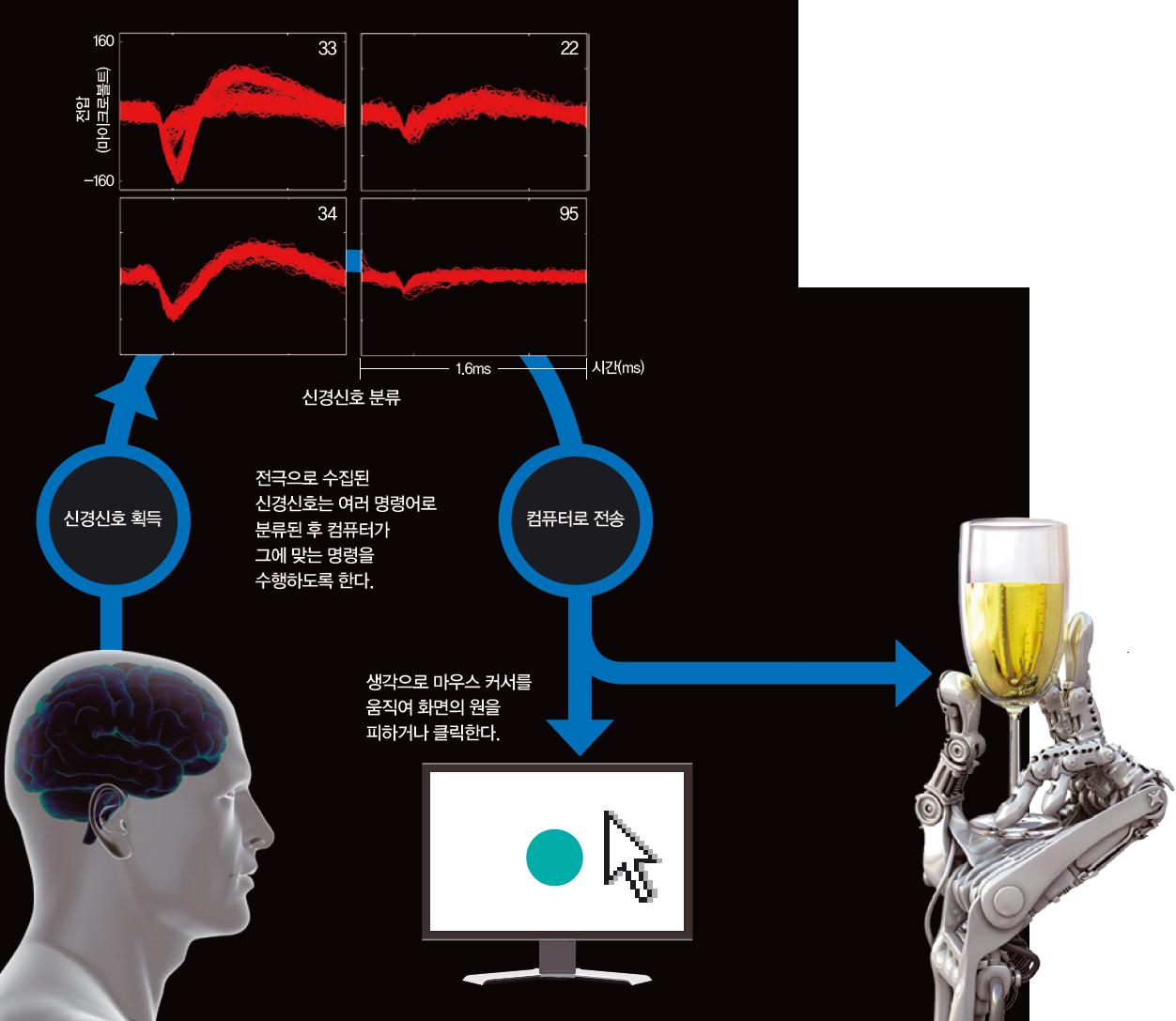

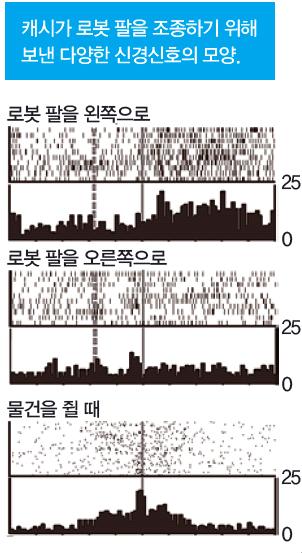

하지만 전극을 뇌에 연결했다고 해서 캐시가 곧바로 로봇 팔을 움직일 수는 없었다. 어떤 신경신호가 어떤 움직임을 명령하는 것인지 알 수 없기 때문이다. 신경신호의 의미를 이해하기 위해 연구팀은 캐시에게 로봇 팔의 특정 운동을 반복해서 상상하게 했다. 그리고 특정 운동을 상상할 때 발생하는 신경신호를 분류해 로봇 팔을 그대로 움직이게 하는 ‘명령어 데이터베이스’를 만들었다. 이를 바탕으로 캐시는 5년에 걸친 훈련 끝에 마침내 생각의 힘으로 로봇 팔을 움직여 남의 도움 없이 커피를 마시는데 성공했다.

게임하듯 사이보그 신체 조종

캐시의 뇌에 이식한 전극이 탐지한 신경신호는 오른손을 담당하는 운동피질에서도 아주 좁은 크기의 영역에서 나온 것이다. 그런데 캐시는 그 신호만으로 로봇 팔을 움직여 커피를 마셨다. 그 원리는 무엇일까. 먼저 혼동을 피하자. 캐시가 정말로 자신의 오른팔을 움직이듯 자유롭게 로봇 팔을 움직인 것은 아니다. 좀 더 자세히 설명하면 캐시가 자신의 팔을 움직이기 위해 보내는 모든 신경신호가 일대일로 정확히 대응돼 로봇 팔을 움직인 것이 아니라는 뜻이다.

한양대 생체공학과 임창환 교수는 “게임 속에서 캐릭터를 움직이는데 플레이어가 똑같이 움직일 필요가 없는 것과 같은 원리”라고 설명했다. 플레이어가 게임스틱을 손으로 까딱까딱 움직이는 것만으로 게임 속 캐릭터는 앞으로 달리기도 하고 뒷걸음치기도 한다. 캐시가 로봇 팔을 조작한 것도 이런 원리다. 마치 포크레인의 팔을 조종하듯 오른손으로 어떤 동작을 상상만 하면 로봇 팔이 그에 상응하게 움직이도록 한 것이다. 임 교수는 “이 방법으로 두 개의 로봇 팔을 움직일 수도 있다”고 설명했다.

하지만 이런 식으로 움직이는 로봇 팔은 사람들이 상상하는 사이보그 팔과는 차이가 있다. 정말 자신의 팔다리를 움직이듯 로봇 팔다리를 자연스럽게 움직일 수는 없을까. 임 교수는 “이론적으로 손, 발, 팔, 다리 등 여러 운동피질에 전극을 붙이면 정말 자신의 손발을 움직이듯 로봇 팔다리를 움직일 수 있을 것”이라고 말했다. 그러나 이를 위해선 넘어야할 산이 많다. 가장 먼저 넘어야할 것은 뇌에 전극을 꽂는 방법의 위험성이다.

뇌에 코드를 꽂다

생각만으로 컴퓨터를 조작한다는 아이디어는 지금으로부터 약 40년 전인 1973년 미국 캘리포니아대 자크 비달 교수로부터 나왔다. 비달 교수는 캐시처럼 뇌에 직접 전극을 이식하는 대신 두개골 바깥에서 뇌파를 측정해 명령어로 이용하는 방식을 고안했다. 두개골을 열지 않아도 돼 훨씬 안전했다. 하지만 단점이 있었다. 두개골은 전기가 잘 통하지 않고 두개골의 두께만큼 뇌세포에서 멀기 때문에 정확한 신호를 얻기가 어려웠다.

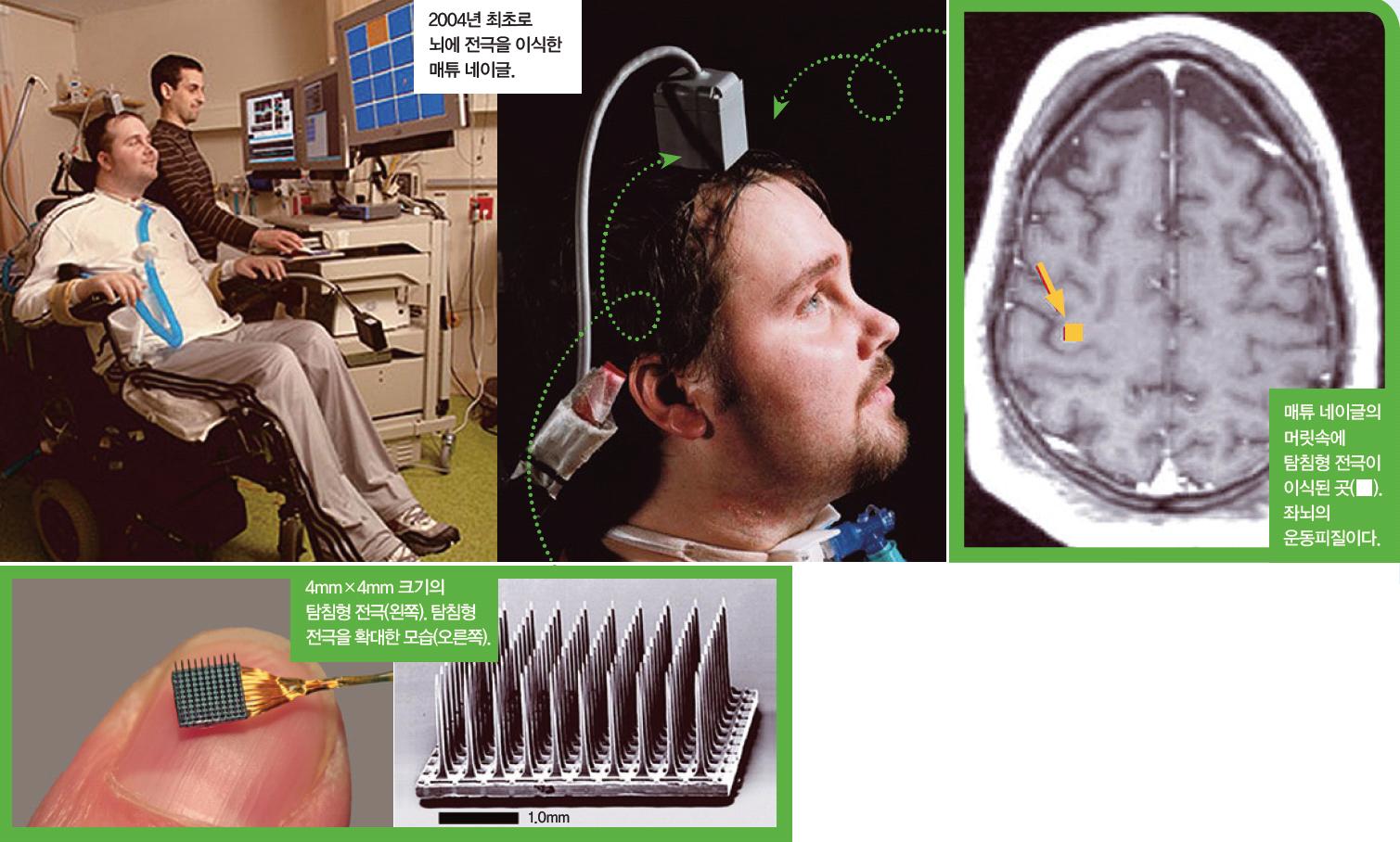

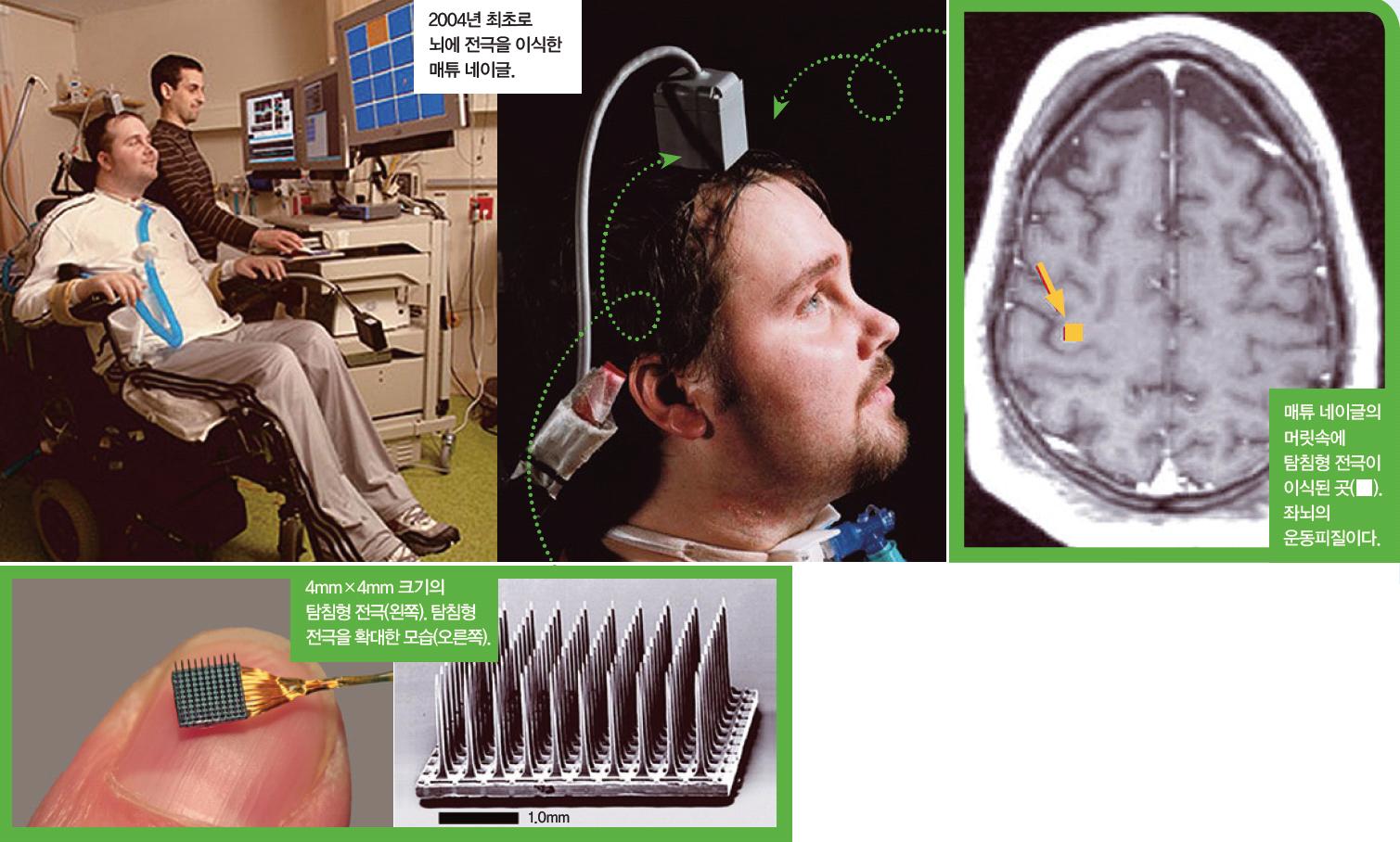

이 때문에 과학자들은 뇌에 직접 전극을 꽂아 신경신호를 얻는 방법을 고안해냈다. 이 실험을 사람에게 할 수 있게 된 건 1990년대 이래 동물 실험을 통해 어느 정도 데이터를 쌓은 후인 2004년이다. 2001년 강도의 습격으로 전신마비 환자가 된 미국 미식축구선수 매튜 네이글은 최초로 뇌에 전극을 이식한 사람이다. 그는 생각의 힘으로 컴퓨터 마우스 커서를 움직이는 실험에 성공했다.

뇌에 전극을 직접 이식하는 방식이 정확하고 편리하긴 하지만 위험이 따른다. 임창환 교수는 “뇌를 건드리는 수술인 만큼 간질이 생길 수 있고, 감염의 가능성도 있다”고 설명했다. 다른 문제점도 있다. 임 교수는 “전극을 이식한지 5년이 넘도록 신경신호가 고르게 나온 캐시는 상당히 운이 좋은 케이스”라고 지적했다. 1mm 길이의 바늘을 뇌에 꽂는다는 것은 상처가 생긴다는 뜻인데, 이 상처가 아물면서 신경신호가 달라질 가능성이 얼마든지 있다. 또 짧은 바늘을 뇌 위에 살짝 고정하기 때문에 전극이 쉽게 빠질 수도 있다. 실제로 실험동물 중에는 활발하게 움직이다가 전극이 뇌에서 떨어져 뇌수 속을 떠다닌 사례가 있다.

이런 문제점 때문에 사람의 뇌에 직접 전극을 꽂는 실험이 허가된 곳은 세계에서 미국과 중국 단 두 곳뿐이다. 우리나라에서는 사람 대신 동물로 실험을 하고 있다. 그 중 한림대 의대 신형철 교수의 ‘슈퍼독’이 유명하다. 신 교수는 개의 뇌에 전극을 이식해 개의 뛰어난 후각을 통해 얻은 냄새 정보를 디지털 정보로 만드는 기술을 개발 중이다.

생각만으로 모든 것을 할 수 있는 세상 올까

비달 교수가 처음 제창했던 뇌파를 이용한 연구도 꾸준히 진행 중이다. 얻을 수 있는 신경신호가 제한적이지만 뇌에 직접 전극을 꽂는 방법보다 훨씬 안전하기 때문이다. 중증마비 환자도 아닌데 컴퓨터 게임이나 무의식 설문조사를 위해 자신의 두개골을 열 사람은 없다. 이들에게는 뇌파를 이용해 생각을 읽는 기술이 훨씬 효과적이다.

실제로 미국의 뉴로포커스사는 고객이 상품을 접했을 때 무의식 중 어떤 생각을 하는지 뇌파를 읽어내는 기술을 개발해 매출 3000억 원 규모의 커다란 회사로 성장했다. 마우스와 키보드 없이 생각만으로 ‘디아블로3’을 즐길 수 있는 날도 올지 모른다. 임 교수는 “각각의 목적에 맞춰 여러 방법으로 생각을 읽어내는 기술이 개발되고 있다”고 설명했다.

뇌에 전극을 이식하는 뇌-컴퓨터 인터페이스 기술은 전신마비 환자 같은 중증환자들을 돕기 위해 연구가 진행 중이다. 미국에는 200만 명, 국내에는 10만 명의 신체마비 환자가 있다. 신체마비 환자들이 보호자 도움 없이 스스로 움직이는 평범한 행복을 누릴 날이 오기를 기대해 본다.

그러자 80m 크기의 거대한 로봇이 발걸음을 옮기기 시작했다.

SF 애니메이션 ‘신세기 에반게리온’ 속의 한 장면이다.

애니메이션에서나 가능할 줄 알았던 이런 모습이 벌써 현실이 됐다.

지난 5월 17일 과학저널 ‘네이처’의 홈페이지에는 한 편의 논문과 함께 지난해 4월에 촬영한 영상이 올라왔다. 영상 속의 50대 여성은 로봇 팔을 조종해 커피를 마셨다. 여성의 이름은 캐시 허치슨으로 1996년에 찾아온 뇌졸중으로 전신이 마비된 환자였다. 캐시는 커피를 마신 후 뿌듯하다는 듯 미소 지었고, 지켜보던 과학자는 아낌없는 박수를 보냈다.

캐시는 로봇 팔을 조종하는 내내 두 손을 가슴에 붙이고 있었다. 로봇 손으로 커피를 집을 때 함께 손을 살짝 움직인 것이 그녀가 한 행동의 전부였다. 캐시는 오롯이 생각만으로 로봇 팔을 조종한 것이다.

뇌-컴퓨터 인터페이스의 눈부신 발전

캐시가 15년 만에 다른 사람의 도움 없이 스스로 커피를 마실 수 있게 된 건 ‘뇌-컴퓨터 인터페이스(BCI)’라는 기술의 발달 덕분이다. 뇌-컴퓨터 인터페이스란, 뇌의 신경신호를 감지해 컴퓨터를 작동하는 기술이다. 영화 ‘써로게이트(2009)’에서 자신의 로봇 아바타를 조종하고, 신세기 에반게리온(1995)에서 로봇을 움직이는 것도 모두 이 기술이 바탕이다.

많은 전신마비 환자의 뇌는 몸의 근육에 ‘움직이라’는 명령을 내리는 덴 문제가 없다. 전신마비 환자가 몸을 움직일 수 없는 이유는 뇌에서 내린 명령(신경신호)을 근육으로 전달하는 경로가 사고로 끊어지거나, 움직여야하는 근육세포가 심각하게 파괴됐기 때문이다. 캐시는 신경신호 경로가 끊어진 경우다.

미국 브라운대 존 도너휴 교수팀은 2005년 캐시의 뇌에서 나오는 신경신호를 얻기 위해 두개골을 열고 ‘탐침형 전극’을 이식했다.

4mm×4mm 너비에 약 1mm 길이의 바늘 96개가 빼곡하게 달려 있다. 이 탐침형 전극을 좌뇌에서 오른손의 움직임을 담당하는 운동피질 영역에 붙였다. 운동피질은 이름대로 운동과 관련된 신경신호를 만든다. 96개 탐침은 운동피질에서 나오는 신경신호를 잡아 유선으로 연결된 바깥의 컴퓨터로 보낸다.

하지만 전극을 뇌에 연결했다고 해서 캐시가 곧바로 로봇 팔을 움직일 수는 없었다. 어떤 신경신호가 어떤 움직임을 명령하는 것인지 알 수 없기 때문이다. 신경신호의 의미를 이해하기 위해 연구팀은 캐시에게 로봇 팔의 특정 운동을 반복해서 상상하게 했다. 그리고 특정 운동을 상상할 때 발생하는 신경신호를 분류해 로봇 팔을 그대로 움직이게 하는 ‘명령어 데이터베이스’를 만들었다. 이를 바탕으로 캐시는 5년에 걸친 훈련 끝에 마침내 생각의 힘으로 로봇 팔을 움직여 남의 도움 없이 커피를 마시는데 성공했다.

게임하듯 사이보그 신체 조종

캐시의 뇌에 이식한 전극이 탐지한 신경신호는 오른손을 담당하는 운동피질에서도 아주 좁은 크기의 영역에서 나온 것이다. 그런데 캐시는 그 신호만으로 로봇 팔을 움직여 커피를 마셨다. 그 원리는 무엇일까. 먼저 혼동을 피하자. 캐시가 정말로 자신의 오른팔을 움직이듯 자유롭게 로봇 팔을 움직인 것은 아니다. 좀 더 자세히 설명하면 캐시가 자신의 팔을 움직이기 위해 보내는 모든 신경신호가 일대일로 정확히 대응돼 로봇 팔을 움직인 것이 아니라는 뜻이다.

한양대 생체공학과 임창환 교수는 “게임 속에서 캐릭터를 움직이는데 플레이어가 똑같이 움직일 필요가 없는 것과 같은 원리”라고 설명했다. 플레이어가 게임스틱을 손으로 까딱까딱 움직이는 것만으로 게임 속 캐릭터는 앞으로 달리기도 하고 뒷걸음치기도 한다. 캐시가 로봇 팔을 조작한 것도 이런 원리다. 마치 포크레인의 팔을 조종하듯 오른손으로 어떤 동작을 상상만 하면 로봇 팔이 그에 상응하게 움직이도록 한 것이다. 임 교수는 “이 방법으로 두 개의 로봇 팔을 움직일 수도 있다”고 설명했다.

하지만 이런 식으로 움직이는 로봇 팔은 사람들이 상상하는 사이보그 팔과는 차이가 있다. 정말 자신의 팔다리를 움직이듯 로봇 팔다리를 자연스럽게 움직일 수는 없을까. 임 교수는 “이론적으로 손, 발, 팔, 다리 등 여러 운동피질에 전극을 붙이면 정말 자신의 손발을 움직이듯 로봇 팔다리를 움직일 수 있을 것”이라고 말했다. 그러나 이를 위해선 넘어야할 산이 많다. 가장 먼저 넘어야할 것은 뇌에 전극을 꽂는 방법의 위험성이다.

뇌에 코드를 꽂다

생각만으로 컴퓨터를 조작한다는 아이디어는 지금으로부터 약 40년 전인 1973년 미국 캘리포니아대 자크 비달 교수로부터 나왔다. 비달 교수는 캐시처럼 뇌에 직접 전극을 이식하는 대신 두개골 바깥에서 뇌파를 측정해 명령어로 이용하는 방식을 고안했다. 두개골을 열지 않아도 돼 훨씬 안전했다. 하지만 단점이 있었다. 두개골은 전기가 잘 통하지 않고 두개골의 두께만큼 뇌세포에서 멀기 때문에 정확한 신호를 얻기가 어려웠다.

이 때문에 과학자들은 뇌에 직접 전극을 꽂아 신경신호를 얻는 방법을 고안해냈다. 이 실험을 사람에게 할 수 있게 된 건 1990년대 이래 동물 실험을 통해 어느 정도 데이터를 쌓은 후인 2004년이다. 2001년 강도의 습격으로 전신마비 환자가 된 미국 미식축구선수 매튜 네이글은 최초로 뇌에 전극을 이식한 사람이다. 그는 생각의 힘으로 컴퓨터 마우스 커서를 움직이는 실험에 성공했다.

뇌에 전극을 직접 이식하는 방식이 정확하고 편리하긴 하지만 위험이 따른다. 임창환 교수는 “뇌를 건드리는 수술인 만큼 간질이 생길 수 있고, 감염의 가능성도 있다”고 설명했다. 다른 문제점도 있다. 임 교수는 “전극을 이식한지 5년이 넘도록 신경신호가 고르게 나온 캐시는 상당히 운이 좋은 케이스”라고 지적했다. 1mm 길이의 바늘을 뇌에 꽂는다는 것은 상처가 생긴다는 뜻인데, 이 상처가 아물면서 신경신호가 달라질 가능성이 얼마든지 있다. 또 짧은 바늘을 뇌 위에 살짝 고정하기 때문에 전극이 쉽게 빠질 수도 있다. 실제로 실험동물 중에는 활발하게 움직이다가 전극이 뇌에서 떨어져 뇌수 속을 떠다닌 사례가 있다.

이런 문제점 때문에 사람의 뇌에 직접 전극을 꽂는 실험이 허가된 곳은 세계에서 미국과 중국 단 두 곳뿐이다. 우리나라에서는 사람 대신 동물로 실험을 하고 있다. 그 중 한림대 의대 신형철 교수의 ‘슈퍼독’이 유명하다. 신 교수는 개의 뇌에 전극을 이식해 개의 뛰어난 후각을 통해 얻은 냄새 정보를 디지털 정보로 만드는 기술을 개발 중이다.

생각만으로 모든 것을 할 수 있는 세상 올까

비달 교수가 처음 제창했던 뇌파를 이용한 연구도 꾸준히 진행 중이다. 얻을 수 있는 신경신호가 제한적이지만 뇌에 직접 전극을 꽂는 방법보다 훨씬 안전하기 때문이다. 중증마비 환자도 아닌데 컴퓨터 게임이나 무의식 설문조사를 위해 자신의 두개골을 열 사람은 없다. 이들에게는 뇌파를 이용해 생각을 읽는 기술이 훨씬 효과적이다.

실제로 미국의 뉴로포커스사는 고객이 상품을 접했을 때 무의식 중 어떤 생각을 하는지 뇌파를 읽어내는 기술을 개발해 매출 3000억 원 규모의 커다란 회사로 성장했다. 마우스와 키보드 없이 생각만으로 ‘디아블로3’을 즐길 수 있는 날도 올지 모른다. 임 교수는 “각각의 목적에 맞춰 여러 방법으로 생각을 읽어내는 기술이 개발되고 있다”고 설명했다.

뇌에 전극을 이식하는 뇌-컴퓨터 인터페이스 기술은 전신마비 환자 같은 중증환자들을 돕기 위해 연구가 진행 중이다. 미국에는 200만 명, 국내에는 10만 명의 신체마비 환자가 있다. 신체마비 환자들이 보호자 도움 없이 스스로 움직이는 평범한 행복을 누릴 날이 오기를 기대해 본다.