지난 5월 21일 일본우주항공연구개발기구(JAXA)가 발사한 로켓에는 최초로 우주범선 기술을 주 추진시스템으로 사용한 우주탐사선 이카로스(IKAROS)가 실렸다. 이카로스는 발사 6개월 뒤에 금성에 도달하고 3년 후엔 태양의 반대편을 탐사하는 임무를 띠고 있다. 이카로스에는 마름모꼴 형태의 태양돛이 달려 있는데, 대각선 길이가 약 20m인 반면 태양돛을 이루는 막의 두께는 불과 0.0075mm로 사람 머리카락 두께의 10분의 1에 불과하다.

이 태양돛을 이용해 이카로스는 태양의 복사압을 주 추진 동력으로 사용한다. 또 막 위에 덧붙여진 박막 필름 태양전지판을 주 전력 공급원으로 쓰고 역시 막에 내장돼 있는 LCD의 반사율을 조절해 탐사선의 자세를 조정한다고 알려져 있다. 이카로스의 임무가 성공할 경우 50m 크기의 태양돛을 단 목성 탐사선 프로젝트가 2020년까지 진행될 예정이라고 한다.

공기도 없는 우주에서 태양돛을 펼친 우주비행체를 가속시키거나 감속시키는 원동력은 ‘태양돛’이라는 이름에서 짐작할 수 있듯이 태양인데, 태양으로부터는 두 가지의 힘의 원천이 나온다. 태양으로부터오는 복사압과 태양풍이다.

복사압이란 빛 알갱이, 즉 광자가 물체에 부딪쳤을 때 물체가 받는 압력이다. 물론 우리 몸에도 매일 어마어마한 숫자의 광자가 부딪치지만, 복사압을 ‘느낄’ 수는 없는데 이는 공기의 압력에 비해 무시할 정도로 작기 때문이다. 물체가 받는 압력은 입자의 운동량 변화에 비례한다. 아인슈타인이 제안하고 뒤에 실험적으로 증명된 광자의 운동량은 다음 식으로 표시한다.

p=E/c (p : 광자의 운동량, E : 광자의 에너지, c : 광자의 속도)

광자가 태양돛의 막에 도달해 흡수되거나 반사되면서 복사압이 발생된다. 우주범선이 태양에서 1천문단위(AU), 즉 지구와 태양의 평균거리만큼 떨어져 있을 때, 광자가 막에 흡수될 경우 1m2당 약 4.57×10-6N의 힘이 발생하고 광자가 반사됐을 때는 이보다 2배 더 큰 힘이 발생한다.

한편 태양풍은 주로 태양의 상부 대기층에서 방출된 플라즈마(전하 입자 구름)의 흐름을 일컫는다. 즉 태양의 중력을 탈출할 수 있을 정도의 높은 에너지를 갖는, 즉 100eV(전자볼트)의 고에너지 전자와 1keV를 갖는 양성자가 태양을 벗어나 우주공간으로 퍼져나가는 현상이 바로 태양풍이다. 태양풍의 속도는 편차가 심한데, 지구 근처에서 초속 200~900km이고 평균초속 450km 정도다. 지구 근처에서의 태양풍에 의한 압력, 즉 태양풍압은 3.4×10-9N/m2으로 복사압의 1000분의 1 수준으로 매우 약하다.

- 과학동아 2010년 7월호

‘우주범선, 여름 밤하늘을 항해한다’ 중

빛이란 무엇인가

파동과 입자가 구별되는 가장 큰 성질은 회절과 중첩이다. 회절이란 파동이 휘어져 전달되는 현상이다. 중첩이란 2개 이상의 구별되는 파동이 동일시간에 동일공간에 존재하는 현상이다. 이렇게 중첩된 파동은 도착점에서의 형태에 따라 보강간섭과 상쇄간섭을 일으킨다. 보강간섭은 파동의 효과가 더 커지는 현상을, 상쇄간섭은 반대의 현상을 만들어낸다.

빛이 입자인가 파동인가에 대한 토론은 17세기부터 18세기 초반까지 계속됐다. 이 시기 동안 뉴턴과 라플라스 등 당대 유명 과학자들에 의해 입자설이 우위에 있었다. 18세기 중엽에는 빛이 전자기파임이 밝혀지면서 파동설이 승리하는 듯했다.

영의 이중슬릿 실험

영의 이중슬릿 실험은 빛이 회절이나 간섭 같은 파동의 성질을 갖고 있는가를 확인하는 실험이다. 2개의 슬릿을 만들어 한 쪽에는 광원을, 다른 한 쪽에는 빛이 닿을 스크린을 배치한다. 만일 빛이 파동이라면 2개의 슬릿을 통과한 뒤 회절해 슬릿보다 더 넓은 영역에 비춰질 것이다. 이 빛은 일부 겹쳐져 중첩될 것이며 상쇄간섭 또는 보강간섭의 증거를 남길 것이다. 만일 빛이 입자라면 하나의 슬릿을 통과한 입자가 일정영역에 흩뿌려질 것이고 두 개의 슬릿은 가까이 붙어 있어 흩뿌려진 영역이 겹쳐지는 부분에서 빛의 특성이 강하게 나타날 것이다.

실험 결과 스크린에는 어둡고 밝은 부분이 반복돼 나타났다. 빛의 정체가 파동이고 밝은 게 특성이라면 설명이 되지만, ‘입자론’으로는 설명할 수 없는 결과였다. 완벽한 파동설의 승리로 보였다. 광전효과가 발견되기 전까지는 말이다.

광전효과

금속 표면에 빛을 쏘이면 금속 내부의 자유전자 중 일부가 방출된다. 이러한 현상을 ‘광전효과(photoelectric effect)’라 한다. 금속 표면의 전자들이 비춰진 빛 에너지를 흡수해서 방출된 것이다. 독일의 물리학자 필립 레나르트는 광전효과 실험 중 진동수를 감소시켜 다양한 세기로 금속에 빛을 비춰도 광전효과가 발생하지 않는 경우가 생긴다는 것을 관찰했다. 빛이 파동이라면 진동 수가 낮은 빛은 에너지가 낮다. 밝기를 증가시키면 빛 에너지가 증가한다. 따라서 빛을 금속 표면에 쪼이면 광전효과가 발생해야 한다. 결국 광전효과는 빛이 파동이라는 전제로 설명할 방법이 없다. 광전효과는 아인슈타인이 빛이 입자라는 아이디어로 멋지게 설명했다. 이를 ‘광양자론’이라고 한다.

금속 표면에 빛을 쏘이면 금속 내부의 자유전자 중 일부가 방출된다. 이러한 현상을 ‘광전효과(photoelectric effect)’라 한다. 금속 표면의 전자들이 비춰진 빛 에너지를 흡수해서 방출된 것이다. 독일의 물리학자 필립 레나르트는 광전효과 실험 중 진동수를 감소시켜 다양한 세기로 금속에 빛을 비춰도 광전효과가 발생하지 않는 경우가 생긴다는 것을 관찰했다. 빛이 파동이라면 진동 수가 낮은 빛은 에너지가 낮다. 밝기를 증가시키면 빛 에너지가 증가한다. 따라서 빛을 금속 표면에 쪼이면 광전효과가 발생해야 한다. 결국 광전효과는 빛이 파동이라는 전제로 설명할 방법이 없다. 광전효과는 아인슈타인이 빛이 입자라는 아이디어로 멋지게 설명했다. 이를 ‘광양자론’이라고 한다.

‘광양자론’은 다음과 같다. 빛은 입자면서 진동수에 특수한 상수(플랑크 상수(h))를 곱한 양만큼의 에너지를 갖는다. 이를 ‘광자’라 한다. 빛의 세기(밝기)는 광양자의 수에 비례한다. 광전효과는 이러한 특성을 갖는 빛을 금속 표면의 전자가 흡수할 때 일어난다. 전자가 방출되기 위해서는 일함수라는 일정 에너지 이상의 에너지를 가져야 한다.

전자가 흡수한 광양자의 에너지가 일함수 이상이면 전자는 금속 표면에서 방출돼 광전효과를 일으킨다. 그러나 광양자 하나가 갖는 에너지가 일함수 미만이면 전자는 광자를 흡수하고 곧 다시 방출한다. 아무리 많은 수의 광자가 공급돼도 광전효과는 일어나지 않는다. 광양자의 에너지는 빛의 진동수에 비례하므로 일정 진동수 이하의 빛을 비춰도 광전효과가 일어나지 않는 상황을 명쾌하게 설명할 수 있다.

빛이 입자라는 광전효과를 설명하는 광양자론은 또 다른 대담한 추론을 이끌어냈다. 지금껏 파동이라 믿어왔던 빛이 입자라면 우리가 입자라고 믿는 것도 파동성을 띠지 않겠느냐는 것이다. 드브로이라는 프랑스 과학자는 입자의 파장과 운동량의 관계가 다음과 같다고 설명했다. 이는 후일 데이비슨과 저머가 전자를 이용한 실험을 통해 증명했다.

λ(파장) = h(플랑크상수) / P(운동량)

빛의 이중성

두 실험에서 빛은 파동의 성질과, 입자의 성질을 보여줬다. 하지만 두 개의 실험에서 파동성과 입자성이 동시에 보이진 않았다. 양자역학의 토대를 세운 덴마크의 보어는 이러한 빛의 성질을 ‘상보성 원리’로 설명했다. 보어의 상보성 원리는 이전의 고전적 개념으로 보면 서로 공존할 수 없는 것처럼 보이는 현상이 서로 보완된다는 관점이다. 고전적으로 보면 전자가 입자든지 파동이든지 둘 중에 한 가지여야 하지만, 미시 세계에서는 이 두 가지가 서로를 보완한다고 받아들여야 한다는 관점이다. 결국 빛의 파동성을 관찰하면 파동으로 관찰되고, 입자성을 관찰하면 입자로 보인다는 것이다.

빛에 의해 작용하는 힘

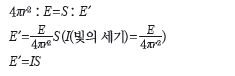

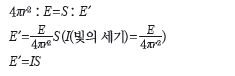

빛이 퍼져나가는 영역은 진공으로 균일하므로 태양에서 동시에 출발한 빛은 태양을 중심으로 하는 반지름 r=c(빛의 속도)t(빛이 방출된 뒤 흐른 시간)인 구 위에 존재한다. 태양이 일정한 단위시간동안(1초) 방출한 에너지가 E라면, 구면 위의 넓이 S에 단위시간동안(1초) 도달하는 태양 복사 에너지의 양 E′은 다음과 같다.

이 태양돛을 이용해 이카로스는 태양의 복사압을 주 추진 동력으로 사용한다. 또 막 위에 덧붙여진 박막 필름 태양전지판을 주 전력 공급원으로 쓰고 역시 막에 내장돼 있는 LCD의 반사율을 조절해 탐사선의 자세를 조정한다고 알려져 있다. 이카로스의 임무가 성공할 경우 50m 크기의 태양돛을 단 목성 탐사선 프로젝트가 2020년까지 진행될 예정이라고 한다.

공기도 없는 우주에서 태양돛을 펼친 우주비행체를 가속시키거나 감속시키는 원동력은 ‘태양돛’이라는 이름에서 짐작할 수 있듯이 태양인데, 태양으로부터는 두 가지의 힘의 원천이 나온다. 태양으로부터오는 복사압과 태양풍이다.

복사압이란 빛 알갱이, 즉 광자가 물체에 부딪쳤을 때 물체가 받는 압력이다. 물론 우리 몸에도 매일 어마어마한 숫자의 광자가 부딪치지만, 복사압을 ‘느낄’ 수는 없는데 이는 공기의 압력에 비해 무시할 정도로 작기 때문이다. 물체가 받는 압력은 입자의 운동량 변화에 비례한다. 아인슈타인이 제안하고 뒤에 실험적으로 증명된 광자의 운동량은 다음 식으로 표시한다.

p=E/c (p : 광자의 운동량, E : 광자의 에너지, c : 광자의 속도)

광자가 태양돛의 막에 도달해 흡수되거나 반사되면서 복사압이 발생된다. 우주범선이 태양에서 1천문단위(AU), 즉 지구와 태양의 평균거리만큼 떨어져 있을 때, 광자가 막에 흡수될 경우 1m2당 약 4.57×10-6N의 힘이 발생하고 광자가 반사됐을 때는 이보다 2배 더 큰 힘이 발생한다.

한편 태양풍은 주로 태양의 상부 대기층에서 방출된 플라즈마(전하 입자 구름)의 흐름을 일컫는다. 즉 태양의 중력을 탈출할 수 있을 정도의 높은 에너지를 갖는, 즉 100eV(전자볼트)의 고에너지 전자와 1keV를 갖는 양성자가 태양을 벗어나 우주공간으로 퍼져나가는 현상이 바로 태양풍이다. 태양풍의 속도는 편차가 심한데, 지구 근처에서 초속 200~900km이고 평균초속 450km 정도다. 지구 근처에서의 태양풍에 의한 압력, 즉 태양풍압은 3.4×10-9N/m2으로 복사압의 1000분의 1 수준으로 매우 약하다.

- 과학동아 2010년 7월호

‘우주범선, 여름 밤하늘을 항해한다’ 중

빛이란 무엇인가

파동과 입자가 구별되는 가장 큰 성질은 회절과 중첩이다. 회절이란 파동이 휘어져 전달되는 현상이다. 중첩이란 2개 이상의 구별되는 파동이 동일시간에 동일공간에 존재하는 현상이다. 이렇게 중첩된 파동은 도착점에서의 형태에 따라 보강간섭과 상쇄간섭을 일으킨다. 보강간섭은 파동의 효과가 더 커지는 현상을, 상쇄간섭은 반대의 현상을 만들어낸다.

빛이 입자인가 파동인가에 대한 토론은 17세기부터 18세기 초반까지 계속됐다. 이 시기 동안 뉴턴과 라플라스 등 당대 유명 과학자들에 의해 입자설이 우위에 있었다. 18세기 중엽에는 빛이 전자기파임이 밝혀지면서 파동설이 승리하는 듯했다.

영의 이중슬릿 실험

영의 이중슬릿 실험은 빛이 회절이나 간섭 같은 파동의 성질을 갖고 있는가를 확인하는 실험이다. 2개의 슬릿을 만들어 한 쪽에는 광원을, 다른 한 쪽에는 빛이 닿을 스크린을 배치한다. 만일 빛이 파동이라면 2개의 슬릿을 통과한 뒤 회절해 슬릿보다 더 넓은 영역에 비춰질 것이다. 이 빛은 일부 겹쳐져 중첩될 것이며 상쇄간섭 또는 보강간섭의 증거를 남길 것이다. 만일 빛이 입자라면 하나의 슬릿을 통과한 입자가 일정영역에 흩뿌려질 것이고 두 개의 슬릿은 가까이 붙어 있어 흩뿌려진 영역이 겹쳐지는 부분에서 빛의 특성이 강하게 나타날 것이다.

실험 결과 스크린에는 어둡고 밝은 부분이 반복돼 나타났다. 빛의 정체가 파동이고 밝은 게 특성이라면 설명이 되지만, ‘입자론’으로는 설명할 수 없는 결과였다. 완벽한 파동설의 승리로 보였다. 광전효과가 발견되기 전까지는 말이다.

광전효과

금속 표면에 빛을 쏘이면 금속 내부의 자유전자 중 일부가 방출된다. 이러한 현상을 ‘광전효과(photoelectric effect)’라 한다. 금속 표면의 전자들이 비춰진 빛 에너지를 흡수해서 방출된 것이다. 독일의 물리학자 필립 레나르트는 광전효과 실험 중 진동수를 감소시켜 다양한 세기로 금속에 빛을 비춰도 광전효과가 발생하지 않는 경우가 생긴다는 것을 관찰했다. 빛이 파동이라면 진동 수가 낮은 빛은 에너지가 낮다. 밝기를 증가시키면 빛 에너지가 증가한다. 따라서 빛을 금속 표면에 쪼이면 광전효과가 발생해야 한다. 결국 광전효과는 빛이 파동이라는 전제로 설명할 방법이 없다. 광전효과는 아인슈타인이 빛이 입자라는 아이디어로 멋지게 설명했다. 이를 ‘광양자론’이라고 한다.

금속 표면에 빛을 쏘이면 금속 내부의 자유전자 중 일부가 방출된다. 이러한 현상을 ‘광전효과(photoelectric effect)’라 한다. 금속 표면의 전자들이 비춰진 빛 에너지를 흡수해서 방출된 것이다. 독일의 물리학자 필립 레나르트는 광전효과 실험 중 진동수를 감소시켜 다양한 세기로 금속에 빛을 비춰도 광전효과가 발생하지 않는 경우가 생긴다는 것을 관찰했다. 빛이 파동이라면 진동 수가 낮은 빛은 에너지가 낮다. 밝기를 증가시키면 빛 에너지가 증가한다. 따라서 빛을 금속 표면에 쪼이면 광전효과가 발생해야 한다. 결국 광전효과는 빛이 파동이라는 전제로 설명할 방법이 없다. 광전효과는 아인슈타인이 빛이 입자라는 아이디어로 멋지게 설명했다. 이를 ‘광양자론’이라고 한다.‘광양자론’은 다음과 같다. 빛은 입자면서 진동수에 특수한 상수(플랑크 상수(h))를 곱한 양만큼의 에너지를 갖는다. 이를 ‘광자’라 한다. 빛의 세기(밝기)는 광양자의 수에 비례한다. 광전효과는 이러한 특성을 갖는 빛을 금속 표면의 전자가 흡수할 때 일어난다. 전자가 방출되기 위해서는 일함수라는 일정 에너지 이상의 에너지를 가져야 한다.

전자가 흡수한 광양자의 에너지가 일함수 이상이면 전자는 금속 표면에서 방출돼 광전효과를 일으킨다. 그러나 광양자 하나가 갖는 에너지가 일함수 미만이면 전자는 광자를 흡수하고 곧 다시 방출한다. 아무리 많은 수의 광자가 공급돼도 광전효과는 일어나지 않는다. 광양자의 에너지는 빛의 진동수에 비례하므로 일정 진동수 이하의 빛을 비춰도 광전효과가 일어나지 않는 상황을 명쾌하게 설명할 수 있다.

빛이 입자라는 광전효과를 설명하는 광양자론은 또 다른 대담한 추론을 이끌어냈다. 지금껏 파동이라 믿어왔던 빛이 입자라면 우리가 입자라고 믿는 것도 파동성을 띠지 않겠느냐는 것이다. 드브로이라는 프랑스 과학자는 입자의 파장과 운동량의 관계가 다음과 같다고 설명했다. 이는 후일 데이비슨과 저머가 전자를 이용한 실험을 통해 증명했다.

λ(파장) = h(플랑크상수) / P(운동량)

빛의 이중성

두 실험에서 빛은 파동의 성질과, 입자의 성질을 보여줬다. 하지만 두 개의 실험에서 파동성과 입자성이 동시에 보이진 않았다. 양자역학의 토대를 세운 덴마크의 보어는 이러한 빛의 성질을 ‘상보성 원리’로 설명했다. 보어의 상보성 원리는 이전의 고전적 개념으로 보면 서로 공존할 수 없는 것처럼 보이는 현상이 서로 보완된다는 관점이다. 고전적으로 보면 전자가 입자든지 파동이든지 둘 중에 한 가지여야 하지만, 미시 세계에서는 이 두 가지가 서로를 보완한다고 받아들여야 한다는 관점이다. 결국 빛의 파동성을 관찰하면 파동으로 관찰되고, 입자성을 관찰하면 입자로 보인다는 것이다.

빛에 의해 작용하는 힘

빛이 퍼져나가는 영역은 진공으로 균일하므로 태양에서 동시에 출발한 빛은 태양을 중심으로 하는 반지름 r=c(빛의 속도)t(빛이 방출된 뒤 흐른 시간)인 구 위에 존재한다. 태양이 일정한 단위시간동안(1초) 방출한 에너지가 E라면, 구면 위의 넓이 S에 단위시간동안(1초) 도달하는 태양 복사 에너지의 양 E′은 다음과 같다.

드브로이의 공식에 의하면 파장(λ)을 갖는 빛의 운동량은 다음과 같다.

.jpg)

.jpg)