지구에서 가장 별이 잘 보이는 곳은 어디일까. 문명의 불빛이 미치지 않는 곳, 칠흑 같은 어둠 속에 오로지 별빛만이 존재하는 곳, 가장 깊은 우주를 들여다 볼 수 있는 곳. 그곳을 찾아 7인의 별밤지기들이 천체관측원정대를 꾸렸다. 관측지는 호주 천문학의 수도인 쿠나바라브란(Coonabarabran)이다.

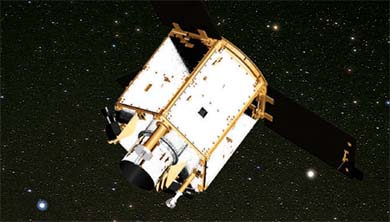

우리는 천체관측자들의 모임인 야간비행(www.nightflight.or.kr)에서 원정대를 조직했다. 2명의 천체사진작가가 합류했다. 원정대의 관측 장비는 115mm 굴절망원경과 EM11 적도의, QSI CCD 카메라, 소형 적도의 2대와 천체용으로 개조한 DSLR 3대. 안시관측 전용 천체망원경은 옵세션(Obsession)사의 18인치 UC(UC:Ultra Compact Dobsonian Telescope)로 준비했다. 최종 관측 장비의 무게는 약 150kg. 2010년 7월

11일, 별을 찾아서!

땅에 머리를 박은 전갈

새벽 2시, 비행기는 적도를 넘어 남반구 하늘을 날고 있었다. 창가에 앉은 동료의 탄성에 잠이 깼다.

“정말 거꾸로 뒤집어졌네!”

전갈자리가 북반구와 달리 땅쪽으로 머리를 박고 있다. 아! 이제 남반구 하늘에 들어섰구나. 비행기가 남쪽으로 내려갈수록 전갈이 머리를 더 숙인다. 마치 환영 인사를 하듯이.

시드니 공항에 도착해 ‘오페라하우스’ 한번 찾지 않고 대륙으로 힘찬 발걸음을 내딛었다. 차창 밖으로 펼쳐지는 풍경은 조금씩 문명의 흔적을 지워나갔다. 시드니에서 북서쪽으로 500km를 달려 쿠나바라브란에 도착했다. 호주를 대표하는 사이딩 스프링 천문대(Siding Spring Observatory) 근처, 아마추어 천문가들이 자주 찾는다는 펜션에 짐을 풀었다. 첫날밤은 별도 사람도 구름 이불을 덮고 잠을 청했다.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

다음 날 아침, 인터넷으로 확인한 일기예보는 원정대를 먹구름 속으로 밀어 넣었다. 3일 동안 구름과 비가 하늘을 장악한다는 예보였다. 긴급회의를 열고 혹시나 하고 세워두었던 ‘우천시 비상작전’을 결행하기로 했다. 원정대장의 비장한 목소리가 쩌렁 울렸다.“맑은 하늘을 찾아 북으로!”

앞으로 1500km의 대장정이 더 기다리고 있는지 아무도 모른 채 원정대는 별을 쫓아 북으로 향했다. 100km를 달리자 신기하게도 잿빛구름이 흰색구름으로 바뀌었다. 다음 100km를 달리자 흰색 구름 사이로 파란 하늘이 슬금슬금 나타난다. 100km를 더 달리자 마침내 온 하늘이 파랗게 물들었다. 구름 한 점 없이 파란물이 뚝뚝 떨어질 기세다. 군디윈디(Goondiwindi) 마을 30km 아래 지점에서 무작정 비포장길로 들어섰는데 운 좋게 멋진 관측지를 찾아냈다.

망원경을 설치하면서 어둠은 점점 깊게 다가왔다. 지평선 바로 위에 슬며시 떠오른 별빛이 눈치 챌듯 말듯 반짝거린다. 어둠 속으로 몸을 숨기고 있는 이 들판을 조금 더 느끼고 싶었다. 바로 옆 풀밭에서 마른 흙 내음이 흘러나왔다.

잊고 있던 은하수 반쪽을 찾다

이제 지구를 벗어나 우주와 만날 시간이다. 서쪽 지평선 해가 떨어진 곳에서부터 금성, 화성, 토성을 따라 올라가면 여린 안개 같은 것이 눈에 띈다. 황도광이다. 땅에서 슬며시 올라온 연기처럼 오롯이 솟아 있다. 황도광은 46억 년 전 원시 태양계의 먼지원반을 이루던 물질 가운데 지금까지 살아남은 먼지티끌이다. 황도면에 놓인 먼지티끌이 햇빛을 산란하면서 모습을 드러낸 것이다. 아스라이 흩뿌려진 저 먼지들의 일부가 지구와행성들을 만드는데 한 몫 했을 터이다. 태양계 탄생의 흔적을 엿보는 순간이다.

눈걸음을 옮겨가며 밝은 별을 만난다. 레굴루스, 아르크투루스, 카노푸스 모두 수십 광년 거리의 별이다. 조금 더 멀리 나가면 수백 광년 거리의 별들이 넓게 펼쳐진다. 이제 온 하늘을 바라보았다. 수천 광년 거리에 있는 수십 억개의 별이 커다란 아치를 그린다.

드디어 우리은하가 눈에 들어왔다. 숨이 턱 막힐 것 같은 우리은하의 웅장함이 눈앞에 펼쳐졌다. 우리나라에서 볼 수 있는 여름밤의 은하수는 남쪽 하늘 아래로 내려가며 점점 짙어지다가 은하수 중심이 지평선에 다다르면 끝나고 만다. 아쉽게도 은하수의 나머지 절반은 땅 아래에 숨는다.

하지만 이곳은 그 은하수 중심이 머리 위 하늘 한가운데에 떠오른다. 잊고 있었던 나머지 절반의 은하수가 창창히 빛나고 있다. 잃어버린 반쪽을 찾은 느낌이랄까. 눈동자 가득 별빛을 담으며 은하수를 따라 거닐었다. 그때 등 뒤로 무언가 아른거렸다. 맙소사! 은하수의 별빛이 그림자를 만들었다. 한바탕 은하수 그림자 찾기 놀이마당이 열렸다. 황도광이나 은하수 그림자는 달빛이나 인공 불빛이 있는 하늘에서는 쉽게 드러나지 않는다. 더할 나위 없이 깨끗한 하늘이 열린 것이다.

18인치 망원경으로 처음 관찰한 천체는 구상성단 오메가 센타우리(NGC 5139)였다. 은하수 중심에서 오른쪽으로 내려오는 길목인 센타우루스자리 방향에 있다. 한 손으로 망원경을 잡고 슥슥 움직여본다. ‘와!’ 나도 모르게 외마디 탄성이 나왔다. 북반구 하늘에서 구상성단의 명작으로 손꼽히는 M13을 보며 가슴이 아리는 감동을 받은 것과 굳이 비교한다면, 오메가 센타우리는 가슴이 아리다 못해 온몸이 별빛에 흠뻑 젖는 느낌이다. 눈동자로 쏟아져 들어온 수백 만 개의 별들이 하나하나 흩어져 내 몸을 가득 채웠다.

.jpg)

남십자자리에서 카리나 대성운까지

다음날 구름이 그곳까지 따라왔다. 일곱 별잡이는 구름을 피해 다니는 도망자였다. 아니다. 맑은 하늘을 쫓는 추적자(Clear Sky Chaser)다. 다시 끝없이 펼쳐진 호주 내륙 아웃백의 평원을 달렸다. 지평선 끝에 걸린 나무들이 신기루와 어울려 아른거렸다. 구름과의 한판 승부는 200km를 달린 지점에서 원정대의 승리로 끝났다. 하늘은 하얀 솜이불을 걷어내고 온통 파란색으로 물들었다. 어제와 비슷한 노상 관측지를 물색했지만 마땅한 곳이 보이지 않는다. 마일스(Miles) 마을로 들어가 식료품점 앞에 차를 세웠다. 원정대장이 돈키호테처럼 지나가던 중년부부를 붙들어 세우고 다짜고짜 물었다.

“한국에서 별을 찾아 이곳까지 왔습니다. 혹시 별 보기 좋은 장소를 알고 있나요?”갑작스런 질문에 약간 당황하던 부부는 ‘별’이라는 말에 금세 밝아졌다. 친절한 가이드 역할을 자청하며 친구 농장으로 우리를 안내했다. 농장 앞마당은 별보기 참 좋은 곳이었다.

말이 농장 앞마당이지 축구장만큼이나 넓어보였다. 농장주인은 우리의 사정을 전해 듣고 앞마당 사용을 흔쾌히 허락했다. 이 마을의 별빛 인심은 하늘의 별만큼이나 후했다. 농장 마당이라 그런지 아늑한 느낌이다. 지난밤의 흥분을 가라앉히고 남십자자리에서 에타카리나 성운까지 눈걸음을 옮겨본다. 은하수의 멋진 성운과 성단이 줄지어 있다.

이곳은 가장 아름다운 별빛정원으로 손꼽히는 곳이다. 납십자자리 바로 왼쪽에 암흑성운이 눈에 띈다. 먼지와 가스가 별빛을 가로막아 어둡게 보이는 곳, 석탄자루성운(Coal Sack Nebula)이라는 별명이 붙어 있지만 별빛 정원의 ‘검은 호수’라고 부르면 더 어울린다. 호수 위쪽 방향에 총총히 모인 별무리가 있다. 산개성단NGC4755이다. 보석상자(Jewel Box)라는 이름이 붙어있다. 망원경으로 관찰했더니 영락없는 보석상자다. 보석처럼 영롱한 별빛이 한눈에 쏙쏙 들어온다.

오른쪽으로 눈걸음을 옮기면 진주성단(Pearl Cluster. NGC3766)이 빛난다. 이 별들을 꿰어 진주 목걸이를 만들고 싶은 마음이 절로 든다. 진주성단 바로 아래 붉은 색의 성운이 성단과 함께 어우러져 있다. ‘달리는 닭(Runnging Chicken, IC2948)’이라고 부르는데 호주니까 달리는 에뮤(타조와 비슷한 새)라고 부르는 것이 더 좋을 것 같다.

별빛정원에서 가장 인기 있는 곳은 소원 우물(NGC3532) 성단이 아닐까? 어떻게 보이기에 그런 이름이 붙었을까? 망원경으로 관찰하고 나서야 그 의문이 풀렸다. 정말 딱 어울리는 이름이다. 까만 하늘우물 바닥에 수백 개의 은빛 동전이 놓여 있다. 별 하나에 은화 하나, 별 하나에 소원 하나. 소원우물에 있는 별 하나를 골라 뚫어지게 바라보며 소원을 말하면 이뤄진다고 한다.

별빛 정원의 가장 아름다운 숲은 카리나 대성운이다. 300광년에 이르는 드넓은 우주 공간을 성운들이 에워싼다. 우리은하에서 가장 활발한 별의 탄생지역이며, 엄청나게 무거운 별들의 고향이기도 하다.

남반구 밤하늘에 나를 두고 오다

이틀 밤 동안 별빛과의 만남은 강렬했다. 별잡이들의 얼굴이 한결같이 붉다. 모두들 별빛에 그을린 것이라 상상했다. 자랑스럽게 고향집으로 돌아가는 우주전사의 기분을 느끼며 쿠나바라브란으로 귀환하는 길에 올랐다.

그곳에서 3일은 숙소에 편히 묵으면서 밤마다 별과 만났다. 관측한 천체목록의 수가 늘어날수록 우리 얼굴은 더 많은 별빛에 그을렸다. 마지막 날 밤에는 그 동안 아껴두었던 남반구 하늘의 상징 마젤란은하와 만났다. 독일의 철학자 칸트는 우주공간에 있는 은하들을 섬우주라고 칭했다. 은하수 옆에 둥실 떠 있는 대마젤란과 소마젤란은하는 분명 별들의 섬처럼 보였다.

.jpg)

여러 천체를 둘러보기에는 하룻밤도 모자랄 것 같다. 특히 대마젤란은하는 아름답기도 하고 천문학적으로도 중요한 천체가 가득 담겨 있다. 으뜸은 타란튤라 성운(Tarantula Nebula)이다. 섬세하고도 강렬한 모양은 보면 볼수록 놀랍게 다가왔다. 거미를 닮았는가 하면 폭풍의 파도를 연상시키기도 하고 날카롭고 으스스한 마귀할멈의 얼굴로 보이기도 했다. 타란튤라의 가장자리에는 초신성 1987A가 숨어 있다. 최후를 맞은 별이 자기 몸을 이루던 별부스러기를 격렬하게 내뿜고 있는 곳이다.

소마젤란은하는 대마젤란만큼 다채롭지는 않지만 바로 옆에 놓인 웅장한 구상성단(47 Tucanae, 큰부리새자리구성성단)과 어울려 당당한 자태를 뽐낸다. 사실은 우리은하에 속한 구상성단인데 보이는 방향이 소마젤란은하와 비슷해 가까이 붙어 있는 것처럼 보인다. 다시 오리온자리가 거꾸로 뜨면서 동이 터온다. 아니다. 가까이 있어 엄청나게 밝은 태양별이 떠오른다. 그 빛을 받아 행성 지구의 표면이 서서히 드러난다. 8일 동안 밤하늘에 올라가 있던 몸과 마음이 꿈에서 깨어나듯 한발한발 땅으로 내려온다. 별 가득한 하늘에 더 머물고픈 생각이 발목을 잡는다. 하지만 이제 일상으로 돌아가야 한다.

안타까움을 애써 감추고 망원경을 정리하며 떠날 준비를 했다. 그때 제시카와 제이콥이 다가왔다. 우리가 묵은 집에 사는 어린 남매다. 하루종일 들판을 뒹굴며 노는 남매는 일곱 별잡이와 자주 눈빛을 주고받으며 친해졌다. 두 아이의 해맑은 얼굴은 자연을 닮았다. 그리고 자연을 담고 있었다. 남매는 그림 두 장을 내밀었다. 별과 망원경, 두 아이와 함께 있는 일곱 별잡이들이 그려져 있었다. 순간, 복잡했던 머릿속이 갑자기 환해졌다.

그래! 별잡이는 이곳에 두고 가자!

지구에서 별이 가장 잘 보이는 하늘 아래에 또 다른 나를 남겨두고 일상의 나를 찾아 귀국길에 올랐다. 한 달이 지났지만 종종 그곳 하늘에 있는 나를 불러내 별 이야기를 나누곤 한다. 두 개의 내가 자주 만나다 보면, 어느 때인가 서로 같은 우주를 바라보고 있음을 깨달을 것이다. 1

우리는 천체관측자들의 모임인 야간비행(www.nightflight.or.kr)에서 원정대를 조직했다. 2명의 천체사진작가가 합류했다. 원정대의 관측 장비는 115mm 굴절망원경과 EM11 적도의, QSI CCD 카메라, 소형 적도의 2대와 천체용으로 개조한 DSLR 3대. 안시관측 전용 천체망원경은 옵세션(Obsession)사의 18인치 UC(UC:Ultra Compact Dobsonian Telescope)로 준비했다. 최종 관측 장비의 무게는 약 150kg. 2010년 7월

11일, 별을 찾아서!

땅에 머리를 박은 전갈

새벽 2시, 비행기는 적도를 넘어 남반구 하늘을 날고 있었다. 창가에 앉은 동료의 탄성에 잠이 깼다.

“정말 거꾸로 뒤집어졌네!”

전갈자리가 북반구와 달리 땅쪽으로 머리를 박고 있다. 아! 이제 남반구 하늘에 들어섰구나. 비행기가 남쪽으로 내려갈수록 전갈이 머리를 더 숙인다. 마치 환영 인사를 하듯이.

시드니 공항에 도착해 ‘오페라하우스’ 한번 찾지 않고 대륙으로 힘찬 발걸음을 내딛었다. 차창 밖으로 펼쳐지는 풍경은 조금씩 문명의 흔적을 지워나갔다. 시드니에서 북서쪽으로 500km를 달려 쿠나바라브란에 도착했다. 호주를 대표하는 사이딩 스프링 천문대(Siding Spring Observatory) 근처, 아마추어 천문가들이 자주 찾는다는 펜션에 짐을 풀었다. 첫날밤은 별도 사람도 구름 이불을 덮고 잠을 청했다.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

다음 날 아침, 인터넷으로 확인한 일기예보는 원정대를 먹구름 속으로 밀어 넣었다. 3일 동안 구름과 비가 하늘을 장악한다는 예보였다. 긴급회의를 열고 혹시나 하고 세워두었던 ‘우천시 비상작전’을 결행하기로 했다. 원정대장의 비장한 목소리가 쩌렁 울렸다.“맑은 하늘을 찾아 북으로!”

앞으로 1500km의 대장정이 더 기다리고 있는지 아무도 모른 채 원정대는 별을 쫓아 북으로 향했다. 100km를 달리자 신기하게도 잿빛구름이 흰색구름으로 바뀌었다. 다음 100km를 달리자 흰색 구름 사이로 파란 하늘이 슬금슬금 나타난다. 100km를 더 달리자 마침내 온 하늘이 파랗게 물들었다. 구름 한 점 없이 파란물이 뚝뚝 떨어질 기세다. 군디윈디(Goondiwindi) 마을 30km 아래 지점에서 무작정 비포장길로 들어섰는데 운 좋게 멋진 관측지를 찾아냈다.

망원경을 설치하면서 어둠은 점점 깊게 다가왔다. 지평선 바로 위에 슬며시 떠오른 별빛이 눈치 챌듯 말듯 반짝거린다. 어둠 속으로 몸을 숨기고 있는 이 들판을 조금 더 느끼고 싶었다. 바로 옆 풀밭에서 마른 흙 내음이 흘러나왔다.

잊고 있던 은하수 반쪽을 찾다

이제 지구를 벗어나 우주와 만날 시간이다. 서쪽 지평선 해가 떨어진 곳에서부터 금성, 화성, 토성을 따라 올라가면 여린 안개 같은 것이 눈에 띈다. 황도광이다. 땅에서 슬며시 올라온 연기처럼 오롯이 솟아 있다. 황도광은 46억 년 전 원시 태양계의 먼지원반을 이루던 물질 가운데 지금까지 살아남은 먼지티끌이다. 황도면에 놓인 먼지티끌이 햇빛을 산란하면서 모습을 드러낸 것이다. 아스라이 흩뿌려진 저 먼지들의 일부가 지구와행성들을 만드는데 한 몫 했을 터이다. 태양계 탄생의 흔적을 엿보는 순간이다.

눈걸음을 옮겨가며 밝은 별을 만난다. 레굴루스, 아르크투루스, 카노푸스 모두 수십 광년 거리의 별이다. 조금 더 멀리 나가면 수백 광년 거리의 별들이 넓게 펼쳐진다. 이제 온 하늘을 바라보았다. 수천 광년 거리에 있는 수십 억개의 별이 커다란 아치를 그린다.

드디어 우리은하가 눈에 들어왔다. 숨이 턱 막힐 것 같은 우리은하의 웅장함이 눈앞에 펼쳐졌다. 우리나라에서 볼 수 있는 여름밤의 은하수는 남쪽 하늘 아래로 내려가며 점점 짙어지다가 은하수 중심이 지평선에 다다르면 끝나고 만다. 아쉽게도 은하수의 나머지 절반은 땅 아래에 숨는다.

하지만 이곳은 그 은하수 중심이 머리 위 하늘 한가운데에 떠오른다. 잊고 있었던 나머지 절반의 은하수가 창창히 빛나고 있다. 잃어버린 반쪽을 찾은 느낌이랄까. 눈동자 가득 별빛을 담으며 은하수를 따라 거닐었다. 그때 등 뒤로 무언가 아른거렸다. 맙소사! 은하수의 별빛이 그림자를 만들었다. 한바탕 은하수 그림자 찾기 놀이마당이 열렸다. 황도광이나 은하수 그림자는 달빛이나 인공 불빛이 있는 하늘에서는 쉽게 드러나지 않는다. 더할 나위 없이 깨끗한 하늘이 열린 것이다.

18인치 망원경으로 처음 관찰한 천체는 구상성단 오메가 센타우리(NGC 5139)였다. 은하수 중심에서 오른쪽으로 내려오는 길목인 센타우루스자리 방향에 있다. 한 손으로 망원경을 잡고 슥슥 움직여본다. ‘와!’ 나도 모르게 외마디 탄성이 나왔다. 북반구 하늘에서 구상성단의 명작으로 손꼽히는 M13을 보며 가슴이 아리는 감동을 받은 것과 굳이 비교한다면, 오메가 센타우리는 가슴이 아리다 못해 온몸이 별빛에 흠뻑 젖는 느낌이다. 눈동자로 쏟아져 들어온 수백 만 개의 별들이 하나하나 흩어져 내 몸을 가득 채웠다.

.jpg)

남십자자리에서 카리나 대성운까지

다음날 구름이 그곳까지 따라왔다. 일곱 별잡이는 구름을 피해 다니는 도망자였다. 아니다. 맑은 하늘을 쫓는 추적자(Clear Sky Chaser)다. 다시 끝없이 펼쳐진 호주 내륙 아웃백의 평원을 달렸다. 지평선 끝에 걸린 나무들이 신기루와 어울려 아른거렸다. 구름과의 한판 승부는 200km를 달린 지점에서 원정대의 승리로 끝났다. 하늘은 하얀 솜이불을 걷어내고 온통 파란색으로 물들었다. 어제와 비슷한 노상 관측지를 물색했지만 마땅한 곳이 보이지 않는다. 마일스(Miles) 마을로 들어가 식료품점 앞에 차를 세웠다. 원정대장이 돈키호테처럼 지나가던 중년부부를 붙들어 세우고 다짜고짜 물었다.

“한국에서 별을 찾아 이곳까지 왔습니다. 혹시 별 보기 좋은 장소를 알고 있나요?”갑작스런 질문에 약간 당황하던 부부는 ‘별’이라는 말에 금세 밝아졌다. 친절한 가이드 역할을 자청하며 친구 농장으로 우리를 안내했다. 농장 앞마당은 별보기 참 좋은 곳이었다.

말이 농장 앞마당이지 축구장만큼이나 넓어보였다. 농장주인은 우리의 사정을 전해 듣고 앞마당 사용을 흔쾌히 허락했다. 이 마을의 별빛 인심은 하늘의 별만큼이나 후했다. 농장 마당이라 그런지 아늑한 느낌이다. 지난밤의 흥분을 가라앉히고 남십자자리에서 에타카리나 성운까지 눈걸음을 옮겨본다. 은하수의 멋진 성운과 성단이 줄지어 있다.

이곳은 가장 아름다운 별빛정원으로 손꼽히는 곳이다. 납십자자리 바로 왼쪽에 암흑성운이 눈에 띈다. 먼지와 가스가 별빛을 가로막아 어둡게 보이는 곳, 석탄자루성운(Coal Sack Nebula)이라는 별명이 붙어 있지만 별빛 정원의 ‘검은 호수’라고 부르면 더 어울린다. 호수 위쪽 방향에 총총히 모인 별무리가 있다. 산개성단NGC4755이다. 보석상자(Jewel Box)라는 이름이 붙어있다. 망원경으로 관찰했더니 영락없는 보석상자다. 보석처럼 영롱한 별빛이 한눈에 쏙쏙 들어온다.

오른쪽으로 눈걸음을 옮기면 진주성단(Pearl Cluster. NGC3766)이 빛난다. 이 별들을 꿰어 진주 목걸이를 만들고 싶은 마음이 절로 든다. 진주성단 바로 아래 붉은 색의 성운이 성단과 함께 어우러져 있다. ‘달리는 닭(Runnging Chicken, IC2948)’이라고 부르는데 호주니까 달리는 에뮤(타조와 비슷한 새)라고 부르는 것이 더 좋을 것 같다.

별빛정원에서 가장 인기 있는 곳은 소원 우물(NGC3532) 성단이 아닐까? 어떻게 보이기에 그런 이름이 붙었을까? 망원경으로 관찰하고 나서야 그 의문이 풀렸다. 정말 딱 어울리는 이름이다. 까만 하늘우물 바닥에 수백 개의 은빛 동전이 놓여 있다. 별 하나에 은화 하나, 별 하나에 소원 하나. 소원우물에 있는 별 하나를 골라 뚫어지게 바라보며 소원을 말하면 이뤄진다고 한다.

별빛 정원의 가장 아름다운 숲은 카리나 대성운이다. 300광년에 이르는 드넓은 우주 공간을 성운들이 에워싼다. 우리은하에서 가장 활발한 별의 탄생지역이며, 엄청나게 무거운 별들의 고향이기도 하다.

남반구 밤하늘에 나를 두고 오다

이틀 밤 동안 별빛과의 만남은 강렬했다. 별잡이들의 얼굴이 한결같이 붉다. 모두들 별빛에 그을린 것이라 상상했다. 자랑스럽게 고향집으로 돌아가는 우주전사의 기분을 느끼며 쿠나바라브란으로 귀환하는 길에 올랐다.

그곳에서 3일은 숙소에 편히 묵으면서 밤마다 별과 만났다. 관측한 천체목록의 수가 늘어날수록 우리 얼굴은 더 많은 별빛에 그을렸다. 마지막 날 밤에는 그 동안 아껴두었던 남반구 하늘의 상징 마젤란은하와 만났다. 독일의 철학자 칸트는 우주공간에 있는 은하들을 섬우주라고 칭했다. 은하수 옆에 둥실 떠 있는 대마젤란과 소마젤란은하는 분명 별들의 섬처럼 보였다.

.jpg)

여러 천체를 둘러보기에는 하룻밤도 모자랄 것 같다. 특히 대마젤란은하는 아름답기도 하고 천문학적으로도 중요한 천체가 가득 담겨 있다. 으뜸은 타란튤라 성운(Tarantula Nebula)이다. 섬세하고도 강렬한 모양은 보면 볼수록 놀랍게 다가왔다. 거미를 닮았는가 하면 폭풍의 파도를 연상시키기도 하고 날카롭고 으스스한 마귀할멈의 얼굴로 보이기도 했다. 타란튤라의 가장자리에는 초신성 1987A가 숨어 있다. 최후를 맞은 별이 자기 몸을 이루던 별부스러기를 격렬하게 내뿜고 있는 곳이다.

소마젤란은하는 대마젤란만큼 다채롭지는 않지만 바로 옆에 놓인 웅장한 구상성단(47 Tucanae, 큰부리새자리구성성단)과 어울려 당당한 자태를 뽐낸다. 사실은 우리은하에 속한 구상성단인데 보이는 방향이 소마젤란은하와 비슷해 가까이 붙어 있는 것처럼 보인다. 다시 오리온자리가 거꾸로 뜨면서 동이 터온다. 아니다. 가까이 있어 엄청나게 밝은 태양별이 떠오른다. 그 빛을 받아 행성 지구의 표면이 서서히 드러난다. 8일 동안 밤하늘에 올라가 있던 몸과 마음이 꿈에서 깨어나듯 한발한발 땅으로 내려온다. 별 가득한 하늘에 더 머물고픈 생각이 발목을 잡는다. 하지만 이제 일상으로 돌아가야 한다.

안타까움을 애써 감추고 망원경을 정리하며 떠날 준비를 했다. 그때 제시카와 제이콥이 다가왔다. 우리가 묵은 집에 사는 어린 남매다. 하루종일 들판을 뒹굴며 노는 남매는 일곱 별잡이와 자주 눈빛을 주고받으며 친해졌다. 두 아이의 해맑은 얼굴은 자연을 닮았다. 그리고 자연을 담고 있었다. 남매는 그림 두 장을 내밀었다. 별과 망원경, 두 아이와 함께 있는 일곱 별잡이들이 그려져 있었다. 순간, 복잡했던 머릿속이 갑자기 환해졌다.

그래! 별잡이는 이곳에 두고 가자!

지구에서 별이 가장 잘 보이는 하늘 아래에 또 다른 나를 남겨두고 일상의 나를 찾아 귀국길에 올랐다. 한 달이 지났지만 종종 그곳 하늘에 있는 나를 불러내 별 이야기를 나누곤 한다. 두 개의 내가 자주 만나다 보면, 어느 때인가 서로 같은 우주를 바라보고 있음을 깨달을 것이다. 1