밤하늘을 수놓는 수많은 별빛. 지평선 아래로 태양이 내려가고 햇빛이 사라져야 그 모습을 드러내기에 더욱 아름답게 느껴진다. 그러나 사실 햇빛도 별빛의 하나일 뿐이다. 다만 밤하늘의 별은 태양에 비해 지구와 너무나 멀리 떨어져 있어서 빛이 미약하게 느껴지는 것이다.

그런데 최근 밤하늘 별빛 정도의 밝기로 빛나는 초미니 별이 플라스크 속에서 만들어졌다. 그 지름은 불과 0.5㎛로 빛을 내지 않았다면 맨눈에 보이지도 않는다. 중간 정도 크기의 별인 태양의 지름이 139만km이므로 지름이 1000조분의 1도 안 된다. 게다가 초미니 별의 정체는 속이 비어있는 기포. 그럼에도 빛을 내는 메커니즘은 별과 비슷하다. 기포 음파발광으로 불리는 초미니 별이 떠있는 플라스크 속의 우주를 들여다보자.

표면 온도 태양의 세 배

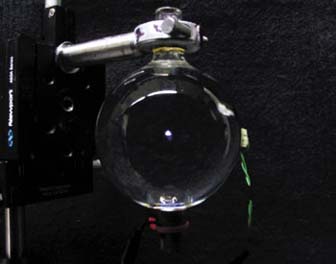

우리가 살고 있는 우주는 거의 진공인 광대한 공간 속에 물질이 뭉쳐진 별이나 은하가 띄엄띄엄 뿌려져 있는 형상이다. 그렇다면 플라스크 속의 우주는 어떤 모습일까. 여기에서는 액체로 채워진 공간 속에 기포인 별이 떠있다. 그리고 기포별이 빛을 내려면 플라스크 바깥에서 초음파를 때려야한다.

‘음파발광’(sonoluminescence)이라고 불리는 이 현상은 1933년 처음 발견됐으나 그 원인이 밝혀지지 않은 상태에서 잊혀졌다가 1990년대 들어서야 다시 주목을 받기 시작했다. 연구자들은 플라스크에 액체를 채운 뒤 특정한 주파수의 초음파를 때려 주면 기포의 부피가 늘었다가 줄면서 빛을 낸다는 사실을 규명했다.

횡파인 수면파가 위아래로 물결을 이루며 사방으로 퍼지는 것과 달리 종파인 음파는 공기의 밀도가 낮은 영역과 높은 영역이 주기적으로 바뀌면서 주위로 퍼진다. 이때 밀도가 낮은 영역에서 팽창된 기포는 밀도가 높은 영역에 들어가면 수축하게 된다. 그런데 기포의 수축속도가 너무 빨라 기포안으로 들어온 에너지가 빠져나가지 못하고 가운데로 집중되면 온도가 급격히 올라가며 빛을 낸다.

그러나 음파발광이 구체적으로 어떤 메커니즘을 통해 일어나는지는 여전히 미스터리였다. 기포에서 빛이 나오는 순간이 너무 짧은데다가 그 세기가 워낙 미약해 정밀한 측정을 하기 어려웠기 때문이다.

최근 미국의 연구자들은 플라스크 ‘우주’의 구성성분인 액체와 기체의 조성을 바꿈으로써 빛의 세기가 수천배 더 밝아져 맨눈으로도 보이는 ‘별’을 만드는데 성공해 음파발광이 일어날 때 내부변화를 최초로 분석했다고 ‘네이처’ 3월 3일자에 발표했다.

일리노이대 화학과 케네스 서슬릭 교수팀은 물 대신 진한 황산을 액체로 이용했고 기체로는 아르곤이나 크세논을 선택했다. 황산 용액은 점도가 높아 기포가 팽창할 때 안정된 구형을 유지할 수 있게 해준다. 또 잘 휘발되지 않기 때문에 기포가 팽창하더라도 그 속으로 기화되는 양이 극히 적다. 한편 아르곤이나 크세논 같은 불활성 기체는 단원자 상태로 존재한다. 이런 조건이 어떻게 강력한 음파발광으로 이어졌을까.

기포가 급격히 수축할 때 기포 안에 기체 원자나 분자가 많이 존재하면 원자나 분자 하나 당 얻는 에너지의 양이 줄어든다. 또 물분자처럼 여러 원자가 결합된 분자는 회전과 진동으로 에너지를 소모한다. 연구팀은 황산과 불활성 기체의 조합을 찾아냄으로써 음파에너지를 소량의 불활성 기체로 집중해 열에너지로 변환시키는데 성공했다. 초음파로 지름이 약 50㎛까지 팽창된 기포는 순식간에 지름 0.5㎛로 수축된다. 부피로 따지면 1백만분의 1로 줄어드는 셈.

기포가 소멸할 때 나오는 빛의 스펙트럼을 분석하자 기포 표면의 온도가 1만5000℃ 이상이라는 사실이 밝혀졌다. 표면 온도가 6000℃인 태양의 세 배에 이르는 온도다. 뿐만 아니라 빛의 스펙트럼 패턴은 기포 내부에 플라스마가 형성됐음을 의미했다. 서슬릭 교수는 “아르곤의 스펙트럼은 플라스마 상태, 즉 원자에서 떨어져 나온 고에너지의 전자와 충돌했음을 보여준다”며 “기포의 중심온도는 1만5000℃ 보다 훨씬 더 높을 것으로 추정된다”고 말했다.

음파발광으로 화학반응 일으켜

한편 이 연구결과가 발표되자 ‘기포핵융합’에 대한 관심이 다시 높아지고 있다. 기포핵융합이란 음파발광 과정에서 내부 온도가 수천만℃ 이상 올라가며 플라스마 상태가 되고 수소나 중수소가 융합해 헬륨이 만들어지면서 중성자와 함께 에너지가 나오는 현상. 만일 기포핵융합이 실제 일어난다면 이는 진정한 ‘초미니 별’인 셈이다. 태양을 비롯한 별은 내부에서 핵융합이 일어나 그 에너지로 빛을 내는 천체이기 때문이다.

지난 2002년 미국 오크리지 국립연구소의 루시 테일야칸 박사팀은 최초로 기포핵융합을 일으키는데 성공했다고 ‘사이언스’에 발표해 엄청난 센세이션을 불러일으킨바 있다. (자세한 내용은 과학동아 2002년 4월호 ‘비커 속에 나타난 태양 에너지 기포핵융합’ 참조) 그러나 당사자인 테일야칸 박사팀조차 재현실험에 실패하는 등 그 진위여부를 놓고 논란이 끊이지 않았다.

서슬릭 교수는 “나는 테일야칸 박사의 주장에 회의적인 입장”이라며 “그들은 온도도 측정하지 못했을 뿐더러 핵융합의 전제조건인 플라스마의 존재도 확인하지 못했기 때문”이라고 말했다. 그는 “우리의 실험 역시 플라스마는 확인했지만 중성자를 검출하지 못했으므로 핵융합이 일어났다고 말할 수 없다”고 덧붙였다.

이번 연구에 대해 ‘네이처’에 해설논평을 쓴 네덜란드 트웬트대 응용물리학과 데트레프 로흐세 교수도 “소멸하는 기포에서 플라스마의 존재를 확인한 것은 놀라운 발견”이라고 평가하면서도 핵융합의 가능성은 일체 언급하지 않았다. 그렇다면 기포핵융합은 허황한 주장일까.

중앙대 화학과 성재영 교수는 “기포가 수축해 점이 되면 온도는 무한대로 올라간다”며 “물론 이것은 이론상의 스토리”라고 덧붙였다. 서슬릭 교수 역시 “더 많은 에너지가 집중될 수 있는 액체와 기체의 조성을 찾는다면 기포핵융합이 일어날 수도 있다”고 말했다.

그렇다면 음파발광으로 핵융합이 가능해질 경우 인류는 에너지 걱정에서 해방될 수 있을까. 10여년 동안 기포발광 연구를 해오고 있는 중앙대 기계공학과 곽호영 교수는 “설사 기포핵융합이 일어나더라도 여기서 나오는 에너지는 그 정도 규모가 아니다”라고 말했다. 기포가 워낙 작기 때문에 핵융합이 일어나는 절대량이 부족하다는 것이다. 그런데 기포핵융합에 큰 의미를 두지 않는 곽 교수는 왜 계속 음파발광연구를 할까.

“음파발광이 일어나는 플라스크 안은 실험실에서 만들기 어려운 놀라운 환경입니다. 기포 주변의 온도가 수천℃에 이르고 고압이 형성되기 때문이죠.”

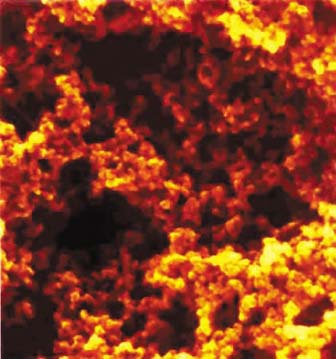

기포가 수축하면서 빛을 발하는 시간은 불과 1조분의 1초. 기포는 음파의 진동수에 따라 팽창과 수축을 반복하면 펄스처럼 빛을 내는 것이다. 따라서 기포 근처의 마이크로 환경 역시 수천℃까지 온도가 올라갔다 내려오는 주기가 반복된다. 곽 교수는 “이런 조건을 이용해 신물질을 합성하거나 기포에 단백질 벽을 만들어 약물 전달체를 만드는 연구를 진행하고 있다”며 “수질오염을 일으키는 합성염료를 플라스크에 넣고 음파발광을 일으키면 분해된다는 사실도 확인했다”고 말했다. 음파발광으로 각종 화학반응을 촉진할 수 있는 것이다.

곽 교수는 “서슬릭 교수팀은 음파발광을 이용해 혈액을 대신할 수 있는 헤모글로빈 기포나 나노 촉매를 제조하는 등 이 분야에서 가장 앞서있다”며 “음파발광은 잠재성이 큰 분야이므로 우리도 관심을 가져야할 것”이라고 덧붙였다.