4월의 캠퍼스는 의외로 한산했다. 봄의 정취를 물씬 풍기는 캠퍼스 한 가운데 다른 건물보다 키 하나 더 큰 새 건물이 보인다. 검은 초석은 건물 설립에 공헌한 기증자의 이름이 새겨 있다. 정문술 빌딩. 지난해 10월 처음 문을 연 이 건물은 신생 바이오시스템학과가 쓰고 있다. KAIST에 들어선 수많은 건물 가운데 유일하게 사람에게서 이름을 따온 건물답게 남다른 사연이 있다.

20년뒤 전체 산업 이끌 학문

KAIST 바이오시스템학과는 정문술 미래산업 전회장의 기부로 설립된 학과다. 앞으로 바이오와 정보기술이 융합된 학문이 각광받을 것을 예상한 한 독지가의 의지로 생겨난 것. 바이오 분야와 나노∙전산∙전자∙기계 등 다양한 학문을 하나로 합쳐 새로운 학문 영역을 개척한다는게 설립취지였다. 국내에선 유일무이한 학과인 셈이다.

학과장인 이광형 교수는 “IT의 시대는 언젠가 막을 내립니다. 우리가 지금 하고 있는 연구는 앞으로 20년뒤 우리가 먹고사는 문제를 책임질 것” 이라고 설명한다. 마이크로소프트 빌 게이츠 회장도 21세기를 선도할 기술로 정보기술과 바이오기술을 지목한 바 있다.

바이오시스템학과가 어떤 곳인가는 학생들의 출신학과를 보면 쉽게 알수 있다. 생물∙전산∙전자∙물리∙화학 …. 한 연구실에 같은 분야를 전공한 사람 두 명을 찾기란 결코 쉽지 않다. 물론 교수진도 각양각색이다.

“전공이 다른 사람들끼리 함께 연구하기 때문에 언제든 필요한 정보를 쉽게 교환할 수 있습니다. 시너지를 높이는데 그만이죠. 학문간에 장벽이 곧 사라집니다.”

전공이 서로 다르다는 점이 바로 바이오시스템학과만의 특징이자 힘이라는 이 교수의 설명이다.

정보기술, 나노기술, 바이오기술 등 다양한 기술이 접목되다보니 연구분야가 자연스레 넓어질 수밖에 없다. 하지만 KAIST 바이오시스템학과는 이 가운데 3개 분야만을 집중 육성한다. 남다른 경쟁력을 갖추기 위해 선택과 집중을 하겠다는 뜻이다. 그래서 선택된 것이 바이오정보와 바이오전자공학, 그리고 나노기술과 접목한 나노바이오 분야다.

바이오와 정보기술이 만나다

정문술 건물 1층 한켠을 턱하니 차지하고 있는 슈퍼컴 2대는 이 학과의 두뇌부다. 1초에 1천억개의 산술연산을 수행할 수 있다는 1백Gflps(기가플롭, 1Gflps=${10}^{9}$flps)급 컴퓨터는 바이오정보연구실 뿐만 아니라 학과내 모든 연구실이 수행하는 복잡한 연산을 책임진다. IBM이 추진중인 바이오백과사전 프로젝트의 정식 파트너로 인정한다는 뜻으로 지난 2003년 기증한 것이다.

전산학을 전공한 이도헌 교수의 바이오정보연구실이 바로 슈퍼컴을 이용해 바이오백과사전을 편찬하는 연구를 하고 있다. 바이오백과사전이란 생물의 유전자 정보를 한데 모아 놓은 일종의 종합백과사전. 마치 문장이 주어 동사 목적어로 이뤄졌듯이 유전자나 단백질도 어떤기능 단위로 구성된다는 점에 착안했다. 슈퍼컴을 이용해 수천-수만개의 샘플들을 비교 분석한뒤 그 결과를 체계적으로 정리해놓은 전자사전인 셈이다. 신약개발이나 유전자 치료에 꼭 필요한 연구분야다.

사실 바이오백과사전 편찬 작업은 선진국에선 이미 각광 받고 있는 분야로 통한다. 심지어 전통 IT기업인 IBM도 전세계에 흩어져 있는 실력있는 연구팀과 손잡고 연구를 상당부분 진척시키고 있을 정도다. KAIST 바이오시스템학과 연구팀도 그중 하나다.

하지만 연구팀은 IBM과의 공동연구 이상의 작품을 만들어낸다는 계획이다. 미국이나 유럽보다 훨씬 뛰어난 우리만의 독자적인 백과사전을 편찬하자는게 팀원들의 공통된 생각이다.

이 교수는 “전통 IT기업인 IBM이 바이오 분야에 진출한다는 것만 봐도 학문간 경계가 이미 허물어졌다는 것을 의미한다” 면서 “이제 정보기술의 도움없이 생명을 연구한다는 것은 거의 불가능한 일” 이라고 말한다.

학문간 융합은 시대적 대세

바이오시스템학과의 또다른 비밀병기는 건물 지하에 자리잡고 있다. 청정도 99.9% 이상의 깔끔한 상태를 유지해야 하는 70평 규모의 클린룸(청정실)이 바로 그것이다. 클린룸에서는 수십nm(나노미터, 1nm=${10}^{-9}$m) 크기의 미세 센서와 기계를 제작한다. 미세한 유체가 오가는 관을 만들기 위해 먼지율 제로에 가까운 청정도를 유지한다.

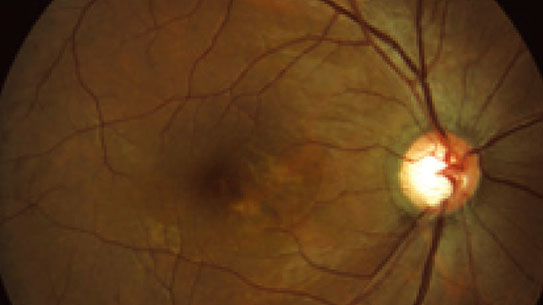

박제균 교수가 이끄는 나노바이오공학연구실이 바로 그런 연구에 앞장서고 있다. 생체조직과 전자 기계공학 기술을 결합해 작은 칩위에 실험실과 공장을 만들겠다는 것이 그들의 목표다. 그렇게만 되면 왠만한 실험과 건강검진을 작은 칩 하나로 끝낼 수 있다는게 박 교수의 설명이다. 이밖에 생체조직과 전자공합을 결합시킨 새로운 개념의 장치를 개발하는 것도 연구팀의 주요 관심사다.

그러다보니 실험실에서는 진기한 풍경이 펼쳐지곤 한다. 한켠에서는 공대 실험실에서나 볼 수 있는 납땝질이, 다른 한켠에서는 스포이드로 시약을 떨어뜨리는 장면이 자주 연출되는 것. 여러학문이 한 연구실에 공존하는 모습은 바이오시스템학과에서 결코 낯설지 않다.

박 교수는 “단순히 나노 기술을 바이오기술에 접목시키려는 것이 아니다. 철저히 바이오분야에 근거를 두고 다른 첨단기술과 결합을 시도한다” 고 설명한다.

창의력과 책임감이 중요

최근 IT분야의 권위있는 단체인 미 전기전자학회(IEEE) 는 바이오공학이 향후 10년간 사회에 가장 영향력을 미칠 분야라는 보고서를 냈다. 선진국들이 너도나도 바이오분야를 적극 육성하고 있는 것도 인간의 삶에 가장 가까운 분야라는 학문적 특성 때문이다.

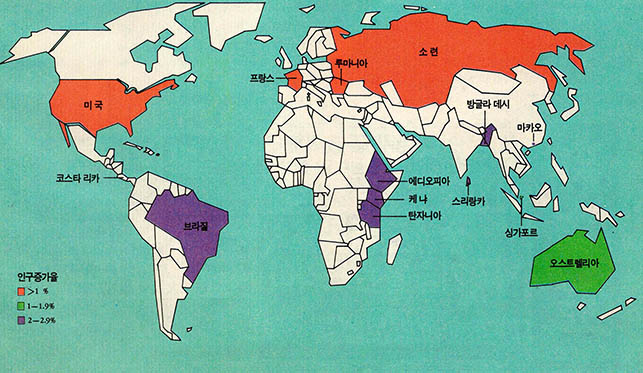

이광형 교수는 “지금의 IT기술만으로는 10년뒤 중국과 후발 개도국들에게 주도권을 빼앗길 수밖에 없다” 고 말한다. 우리와 이들 나라간의 경쟁력 격차가 점점 줄어들고 있기 때문이라는 것이다. 그래서 앞으로 20-30년뒤 지금과 같은 IT기술처럼 경쟁력 있는 분야를 개척해놓아야 한다는게 이 교수의 지론이다.

그래서일까. 바이오시스템 학과 교수들은 도전의식과 책임감을 강조한다. 특히 이런 분위기는 학생 선발 과정에 그대로 반영된다. 실력없는 사람은 물론이거니와 공부만 잘하는 모범생은 모두 사절. 독특한 선발 기준이다. 이도저도 아니라면 바이오시스템학에 적당한 사람은 어떤 사람일까.

이 교수는 한마디로 “괴짜여야 한다” 고 잘라 말한다. 신생 학문의 특성상 벤처적 성격을 띠기 때문에 창의력과 자신만의 끼가 넘쳐야 한다는 말이다. 물론 강한 책임감이 뒤따라야 하는 것은 당연하다.

이 교수는 “괴짜 교수, 괴짜 학생만이 창의적이고 톡톡튀는 아이디어를 낼 수 있기 때문” 이라고 설명한다. 여러 학문을 융합한 학문인 만큼 아이디어가 풍부해야 한다는 뜻이다.

학과의 이런 분위기가 인터넷을 통해 알려지면서 최근 들어 외국 유학생도 부쩍 늘고 있다. 우리보다 바이오기술 수준이 뒤떨어져 있는 중국과 인도는 물론 한 단계 앞서있는 프랑스 미국 출신 학생들도 문을 두드리고 있다. 특히 올 하반기 첫 배출되는 졸업생들에 거는 기대는 매우 크다. 2012년 세계선두그룹에 진입하겠다는 KAIST 바이오시스템학과의 목표가 서서히 윤곽을 드러내기 시작한 것이다.