앉아 있는 의자, 손에 잡고 있는 책 등 이 세상에는 수많은 물질들이 있다. 많은 종류의 물질은 어떻게 만들어졌을까? 이런 물질들과 다르게 도깨비불처럼 아직 물질로 보기엔 믿을 수 없는 것들도 많다. 물질이라고 볼 수 있는 기준은 무엇일까. 옛날부터 사람들은 물질의 구조에 대해 궁금하게 생각했다. 그래서 물질을 이루는 근본을 찾으려고 노력했고, 그것들이 어떤 구조로 세상의 많은 물질들을 탄생시켰는지를 찾았다.

물질이란 무엇일까

① 질량이 있다

물질을 이루는 가장 작은 입자들 중에 전자가 있다. 그 질량은 9.109×${10}^{-28}$g으로 우리가 사용하고 있는 보통 저울로는 측정할 수 없다. 그러나 물질을 이루는 구성입자들은 대부분 질량이 있다(하지만 요즘에 발견된 몇가지 쿼크들 중에는 정지질량이 0인 것도 있다). 이렇게 질량을 가진 입자들로 구성된 물질들은 당연히 질량을 가진다.

② 부피가 있다

물질의 또 한가지 특징은 부피를 갖고 있다는 것이다. 이 말은 두 물질은 같은 공간을 차지할 수 없다는 것을 뜻한다. 고대 그리스의 자연철학자 엠페도클레스는 ‘크레프쉬도라’라는 간단한 장치로 물질은 같은 공간을 차지할 수 없다는 것을 증명하고, 그것을 ‘불가입성의 원리’로 정리했다. 크레프쉬도라는 금속제인 원통으로 원뿔 모양으로 된 끝부분에 조그만 구멍이 뚫려 있다. 이 구멍을 손가락으로 막고 원통의 정해진 높이까지 물을 넣어 손가락을 떼면, 원통 속의 물은 어떤 정해진 시간에 텅비게 되는 장치이다. 일종의 물시계다. 그러나 크레프쉬도라의 구멍을 막고 물 속에 넣으면 물이 밀려난다. 즉 크레프쉬도라 속의 빈 공간에는 어떤 물질이 있다는 것을 뜻한다. 이런 방법으로 공기라는 물질이 존재한다는 것을 입증할 수 있었다.

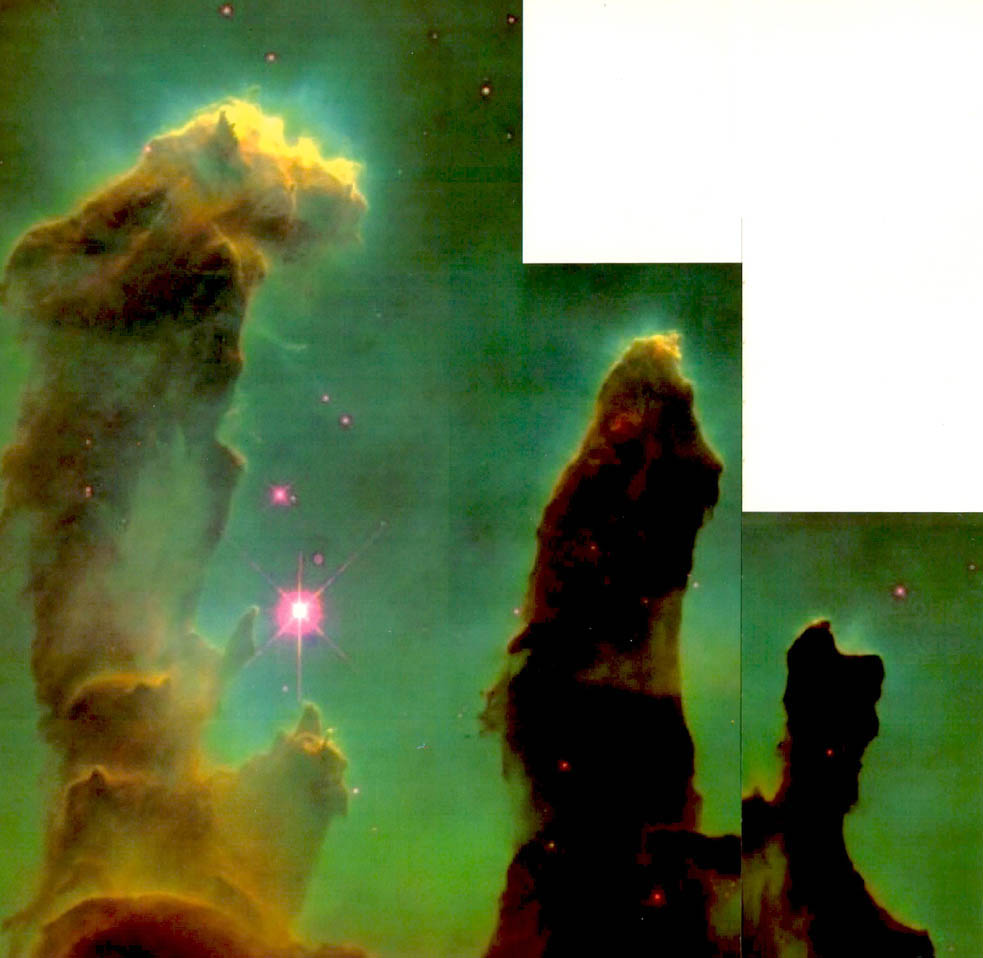

물질의 탄생, 빅뱅

대부분의 과학자들은 우주에 있는 모든 물질들이 태초에 큰 폭발에 의해 만들어졌다고 생각한다. 물질의 탄생이라고 할 수 있는 이 폭발을 ‘빅뱅’(Big Bang)이라고 한다. 이 폭발에 의해 태초에 한점에 불과했던 에너지 덩어리는 많은 열과 에너지를 방출하면서 산산조각이 나 작은 티끌(입자)로 변해 우주로 흩어졌다. 이 입자들은 지금 우리가 알고 있는 원자를 이루게 된 원인이 됐다. 이 입자들은 서로 뭉치고 흩어지면서 거대한 우주 속에서 물질의 역사를 이루었다.

우리의 생각과 관계없이 존재하는 것

물질의 정의를 철학적으로 내려본다면 ‘의식 밖에 존재하는 실체’이다. 쉽게 말해서 우리의 생각이 어떻든 관계없이 물질은 존재한다는 것이다. 혹시 대형건물 안에서 생각없이 걷다가 유리벽에 부딪혀 본 적이 있을 것이다. 비록 우리눈에 보이지 않지만 유리벽은 실재하고 있다.

도깨비불은 보는 사람에 따라 있기도 하고 없기도 하다. 그래서 객관적으로 존재하는 물질이라고 보기 어렵다. 그러나 과학자들 중에는 도깨비불이 인골에서 유리된 인이 자연발화해 생기는 현상이라고 보는 견해도 있다.

빛은 정지질량을 가지지 않은 광자로 이루어져 있다. 그러나 정상인 사람은 누구나 빛이 있고 없음을 객관적으로 알 수 있기 때문에 큰 범위로 볼 때 빛은 물질이다. 따라서 물질의 개념을 확장해 가면 에너지도 물질 개념의 연장선 상에 넣을 수 있다.

물질의 구조를 보는 두가지 입장

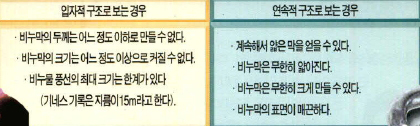

우리 주변에 있는 많은 물질들은 따로 떨어져 있는 것처럼 보이지만, 흐르는 물처럼 연결돼 있는 것처럼 보일 때도 있다. 따로 떨어져 있다고 생각하는 이론을 입자설(불연속설)이라고 한다. 이와 달리 연결돼 있다고 생각하는 이론을 연속설이라고 한다.

비누막은 연속적일까 아니면 입자적일까?

어렸을 때 가지고 놀았던 비누풍선을 이루는 비누막은 세상에서 가장 얇은 막 중에 하나다. 비누막은 비누물을 이루는 분자가 일렬로 늘어선 상태까지 만들 수 있기 때문이다. 이런 비누풍선을 불다 보면 언제까지나 커질 것 같지만, 점점 커지다가 어느새 터지고 만다. 물질로 이루어진 비누막은 과연 연속적일까 입자적일까.

보는 위치에 따라 다르게 보인다.

주말 고속도로는 차량 행렬로 붐빈다. 경비행기를 타고 높은 곳에서 내려다보면 차량행렬은 연결된 하나의 선으로 보인다. 그러나 고도를 낮춰 점점 내려가 보면 그것이 연결된 선이 아닌 따로따로 떨어진 독립된 차량임을 알 수 있다. 긴 사슬도 멀리서 본다면 연결된 하나의 선으로 볼 수 있다. 그러나 가까이 가서 관찰하면 떨어져 있는 각 사슬이 연결되어 있는 구조로 볼 수 있다. 마찬가지로 내가 손에 쥐고 있는 철사도 하나의 선처럼 보이지만, 더 자세히 현미경으로 보면 그 속의 구성입자가 하나하나 연결돼 있다는 것을 알 수 있다.

손을 원자론으로 본다면

손을 가까이서 찍은 사진을 보면 흰부분과 검은 부분으로 나누어져 보인다. 이것은 마치 물질을 이루는 입자가 모여 손을 이룬 것이라는 생각과 비슷하다.

자연은 진공을 싫어한다

그리스의 자연철학자 아리스토텔레스는 만물은 모두 연결돼 있는 완벽한 신의 창조물이라고 생각했다. 따라서 원자론에서 주장하는 것처럼 아무 것도 없는 빈공간은 있을 수 없다고 비판했다. 그리고 이 세상에는 4가지 성질을 지닌 원소, 즉 물, 불, 흙, 공기가 있어 서로 만나 생성변화를 일으켜 만물을 이룬다고 생각했다.

예를 들어 물이 끓어 수증기가 되고 물을 끓인 바닥에 찌꺼기가 남는 것을 자신의 방식으로 설명했다. 열과 건조한 성질을 지닌 원소인 불이 차갑고 습한 성질을 지닌 원소인 물과 만나면 열과 습한 성질의 공기가 되어 사라지고, 건조하고 차가운 성질인 흙이 된다. 이러한 설명법은 근대의 원자론이 탄생될 때까지 많은 사람들이 정설로 받아들였다.

만물은 원자와 빈공간으로 이루어져 있다

그리스 과학자인 데모크리토스는 만물은 더 이상 나누어질 수 없는 ‘아토모스’(atomos)와 빈공간으로 이루어져 있다고 생각했다. 원자(atom)는 아토모스에서 유래한 말이다. 그는 또한 원자가 새롭게 생성되지도 않고 사라지지도 않는다고 말했다. 그가 머리에 떠올린 것은 격렬한 움직임으로 가득찬 세계였다. 그곳에서는 무수한 원자가 격렬하게 쉬지않고 움직이고, 서로 세게 부딪치고 소용돌이친다. 어떤 원자는 다른 원자에 달라붙어 하나의 덩어리가 되고, 그 덩어리는 어느새 부서져 본래의 원자로 돌아간다. 그는 사람은 물론 그 먹이가 되는 음식물과 배설물까지도 원자로 이루어져 있다고 생각했다. 그의 이론 중에 특이한 것은 원자가 운동할 수 있는 빈공간을 인정하고 그 이외에는 아무 것도 없다고 주장한 점이다.