최신 연구 결과에 따르면 관측 가능한 우주의 크기는 지름이 약 930억 광년인 구체다. 그 너머에 아무것도 없을지 아니면 무한한 우주가 펼쳐질지 아직 아무도 모른다. 인간이 만든 우주 비행체 중에 가장 멀리 날아간 보이저 1호는 2023년 1월을 기준으로 지구로부터 약 160AU(*천문단위) 떨어져 있다. 이는 빛의 속도로 가도 약 22시간이 걸리는 거리다. 보이저 1호가 인류가 보기에는 정말 먼 거리를 갔지만, 우주로 보자면 아직 태양계라는 집의 앞마당도 벗어나지 못했다. 그만큼 우주는 정말 크다. 하지만 현재 인간이 도달 가능한 우주 공간은 그다지 크지 않다.

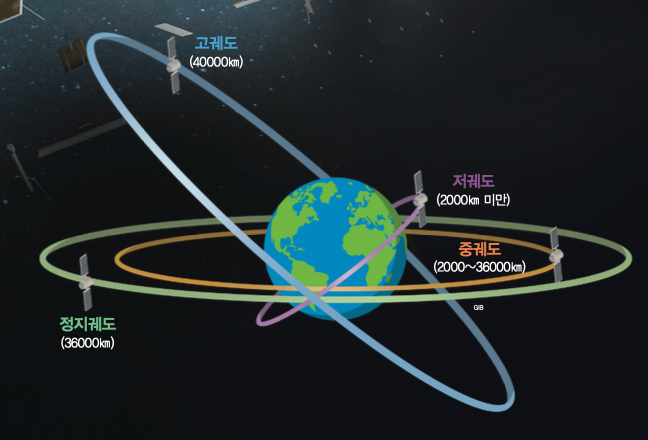

1957년 구소련이 인류 최초의 인공위성 ‘스푸트니크’를 발사한 이후 수많은 우주 비행체가 우주로 날아갔다. 그 수는 조사기관에 따라 좀 들쑥날쑥한데, 미국 기업인 스타링크에서 2026년까지 보낸 것만 따져도 총 12,000여 대나 된다. 그래서 비행체가 상대적으로 도착하기 쉽고, 여러모로 운용과 관리가 편한 지구 저궤도에서는 조만간 교통 체증 현상이 일어날 것으로 보인다. 위성끼리 충돌하면 어떡하지라는 걱정은 기우가 아니라 어느새 현실이 된 셈이다.

그나마 저궤도나 중궤도는 서로 합의해 누구는 약간 더 높게, 누구는 약간 더 낮게 날아서 우주 교통 체증을 어느 정도 해소할 수도 있다. 하지만 지구 정지궤도나 라그랑주 점은 해결할 방법이 없다.

우주 쓰레기 분류하고 처리하고 재활용하고!

언제나 하늘 저 높이에 딱 못박은 것처럼 고정된 위치에서 지구를 볼 수 있는 정지궤도는 적도 둘레를 따라 지구 상공 약 36,000km를 두르는 원둘레로 제한된다. 인공 우주 비행체가 정지궤도의 이점을 누리기 위해서는 정확하게 저 높이와 위치에 머물러야 한다.

커다란 두 천체의 ‘중력 균형점’이라고도 불리는 라그랑주 점은 두 천체 주위에 딱 5개뿐이다. 지구와 태양 사이에도 5개, 지구와 달 사이에도 5개다. 물론 과학자와 공학자가 라그랑주 점 주위를 안정하게 돌 수 있는 여러 궤도를 알아냈지만, 계획된 우주 탐사 수를 보면 그 공간 자원은 제한적이다.

1967년에 체결된 우주 조약의 핵심은 ‘우주는 인류를 위해 나눠 쓰는 곳이지, 누군가 독점하는 곳이 아니다’라는 것이다. 그때 당시에는 저궤도만 해도 아무나 쉽게 갈 수 있는 곳이 아니었다. ‘나눠 쓰기’에 충분한 여유가 있었다.

그러나 뉴스페이스 시대가 도래한 지금, 우주는 어느새 교통정리가 필요한 공간이 됐다. 실제로 여러 군집 위성이 우주 망원경의 천체 관측을 방해하는 경우가 잦아지고 있다. 망원경이 바라보고 있는 앞을 인공위성들이 지나가면서 관측 영상에 궤적을 남기는 것이다. 급기야 이런 갈등을 해소하기 위해 인공위성의 태양 빛 반사를 획기적으로 줄이려는 기술을 개발 중이다.

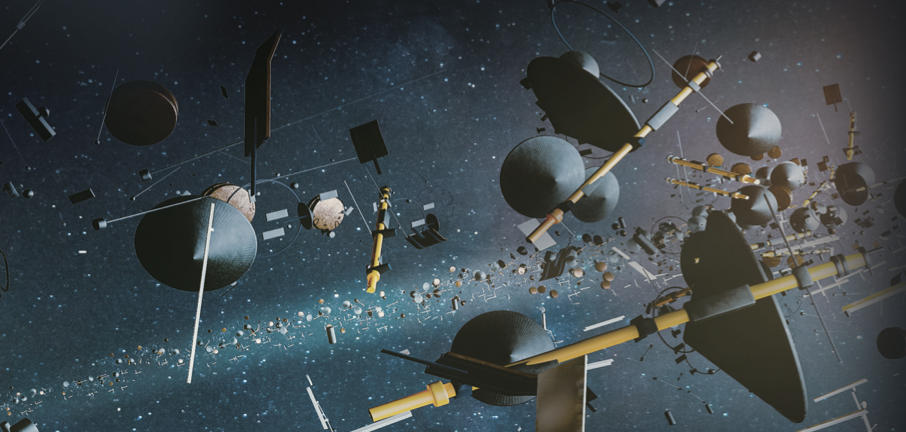

또 하나의 문제는 우주 쓰레기다. 공기와 물, 수많은 마찰력이 존재하는 지구 환경과는 달리 우주 공간은 관성의 법칙이 가장 확실하게 작동하는 곳이다. 궤도에 한 번 들어선 물체는 쉽사리 그 관성을 잃지 않는다. 따라서 인공위성 배치를 위한 수많은 로켓 발사는 그 과정에서 쓰레기를 배출할 수밖에 없다. 로켓 본체나 로켓에서 분리된 페어링과 부스터, 부서진 우주선의 파편, 수명이 다한 인공위성은 별 조치를 하지 않으면 한동안 궤도를 아무 의미 없이 떠돈다. 안 그래도 붐비게 될 우주 궤도에 이런 비행 물체가 날아다니면 충돌 가능성만 키우게 된다.

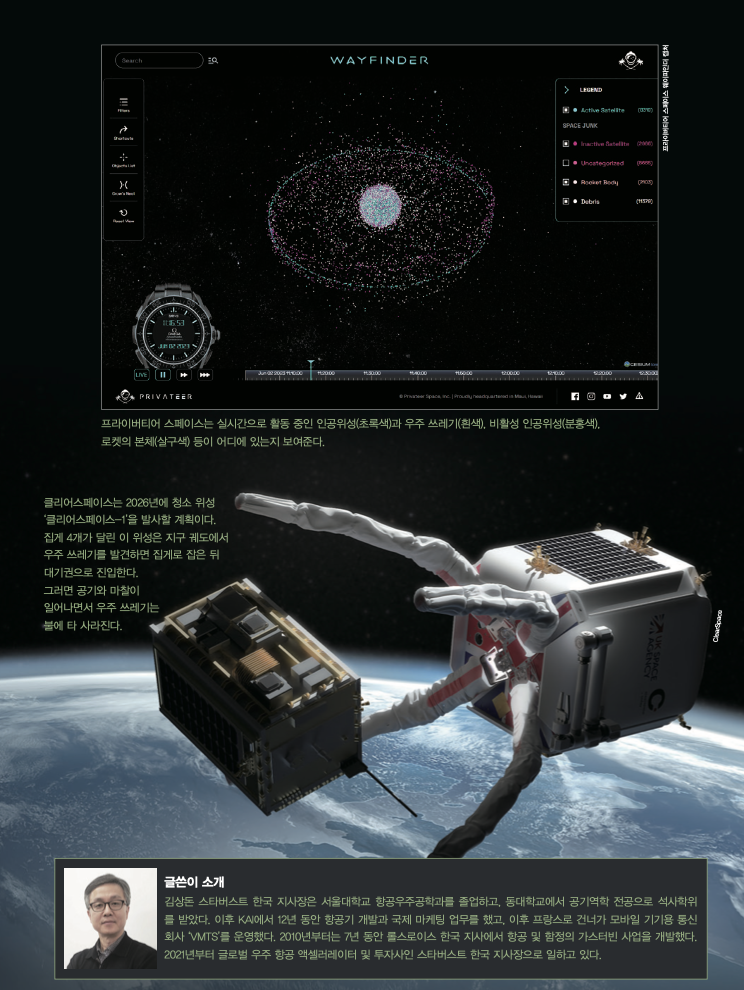

그래서 우주 쓰레기 문제는 그 자체가 시장 기회다. 우주에서 쓰레기를 치우거나 피해서 날아가려면 그게 어디 있는지를 알아야 한다. 애플의 공동 창업자로 유명한 스티브 워즈니악이 만든 ‘프라이버티어 스페이스(Privateer Space)’는 우주 궤도에 있는 각종 물체 정보를 치워야 할 대상과 충돌을 피해야 할 대상으로 분류해 알려주는 서비스를 제공한다. 지속 가능한 우주 경제에 이바지하겠다는 목표를 내세우고 이런 서비스를 기획했다.

쓰레기를 찾았으면 이제 버릴 차례. 우주 쓰레기 처리 기술은 현재까지는 크게 두 가지로 분류된다. 첫째, 쓰레기를 직접 잡거나 먼 거리에서 고에너지 레이저로 궤도를 변화시켜 지구 대기권으로 밀어 넣어 불태우는 방식이다. 이런 방식의 선두 주자로 스위스 로잔연방공과대학교(EPFL)의 벤처기업인 ‘클리어스페이스(ClearSpace)’, 미국의 ‘오르빗가디언즈(OrbitGuardians)’ 등이 꼽힌다.

둘째, 우주 궤도 위의 쓰레기는 대부분 금속이기 때문에 이를 우주에서 채집해 다른 목적으로 쓰도록 자원을 재처리하는 기술이다. 독일의 ‘오르빗 리사이클링(Orbit Recycling)’은 발사 임무 종료 후 지금도 우주 궤도를 떠돌고 있는 로켓의 상단부를 달로 가지고 가서 150t 이상의 알루미늄을 재활용하는 계획을 세우고 있다.

환경과 지속가능성은 지구 위에서만 고민할 것이 아니라, 이제 우주에서도 고민해야 할 시점이 됐다. 한정된 우주 공간을 어떻게 공유할 것인가, 그리고 우주 비행체의 전 수명 주기를 고려하면서 어떻게 지구 환경을 보호할 것인가는 먼 미래가 아닌 지금 맞닥뜨린 주제다.