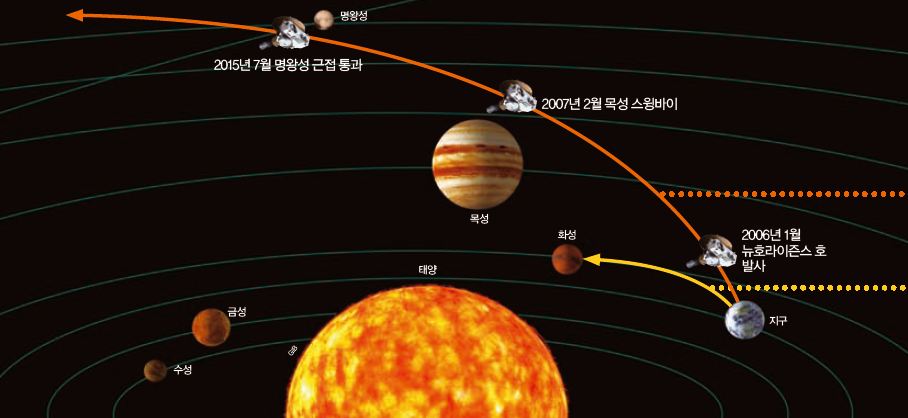

9년 전 지구를 떠난 미국의 뉴호라이즌스 호가 한국 시각 7월 14일 오후 8시 49분 57초에 태양계 외곽에 있는 명왕성에 약 1만 2550km 거리까지 접근했다. 처음 보는 명왕성의 상세한 모습이 눈앞에 드러나는 순간이었다. 인간의 우주 탐사가 점점 더 먼 곳까지 미치고 있다. 이제는 수많은 외계행성이 발견되면서 지구처럼 생명체가 살 수 있는 행성에 대한 관심도 높아졌다. 광활한 우주에서는 작은 점에 불과한 지구 밖 천체를 어떻게 찾아갈까?

지구를 벗어나 우주로

1969년 7월 16일 아폴로 11호가 발사되던 순간, 미국 항공우주국(NASA) 통제실 맨 앞자리에는 수학자들이 있었다. 컴퓨터 화면에는 그들이 계산한 우주선의 궤도가 보였다. 아폴로 11호는 결국 예정대로 달에 착륙하는 데 성공했다. 당시 얼마나 빨리, 어느 지점에서 가속해야 지구를 떠난 우주선이 달의 궤도에 정확히 들어갈 수 있는지 계산할 때 사용한 수학은 영국의 물리학자 아이작 뉴턴의 연구에 기초하고 있었다.

지구 탈출속도보다 빠르게

17세기 뉴턴은 사과나무 아래서 떨어지는 사과를 보며 왜 달은 떨어지지 않을까 생각했다. 그가 찾은 답은 만유인력, 즉 중력이었다. 질량이 있는 두 물체 사이의 중력은 각 물체의 질량을 서로 곱한 값에 비례하고, 두 물체가 떨어진 거리의 제곱에 반비례한다. 수학적으로는 아래와 같이 표현한다.

뉴턴은 1687년에 발간한 <;자연철학의 수학적 원리>; 1권에서 만유인력의 법칙과 자신이 발견해낸 운동법칙으로 케플러의 행성운동법칙을 증명했다. 끝에 공이 달린 줄을 들고 양팔을 쭉 뻗은 채로 제자리를 빙글빙글 돈다고 해 보자. 나와 공은 서로 당기고 있지만, 공은 내 주위를 돌 뿐 나와 부딪히지 않는다. 지구 주위를 도는 달이나 인공위성, 태양 주위를 도는 행성도 이와 같다. 중력과 원심력이 균형을 이루기 때문이다.

지구를 완전히 떠나 우주로 탐사선을 보내려면 우선 이 중력을 이겨내야 한다. 지구의 중력 영향권을 벗어나는 데 필요한 최소한의 속력을 ‘지구 탈출속도’라 한다. 이 값은 약 11.2km/s로, 음속의 약 33배다.

초기 속력이 우주선의 궤도를 결정한다

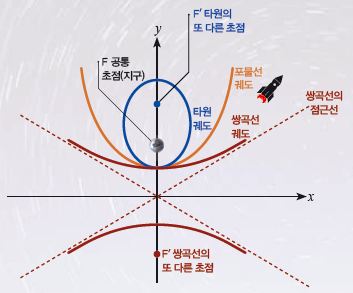

우주선의 궤도는 초기 발사속력에 따라 어느 정도 정해진다. 이 점을 잘 활용하면, 방향을 틀어야 하는 지점에 다다르기 전까지는 거의 연료를 쓰지 않고 비행할 수 있다. 초기 속력이 7.9~11.2km/s 사이로 지구 탈출속도보다 약간 낮거나 같으면 우주선은 타원 모양으로 ‘닫힌 궤도’를 따라 지구 주위를 반복해서 돈다. 반대로 초기 속력이 지구 탈출속도와 같으면 포물선, 그보다 더 빠르면 쌍곡선 모양으로 무한히 뻗어 나가는 ‘열린 궤도’를 그린다. 한편 행성은 태양을 중심으로 계속 돌기 때문에 닫힌 궤도 위에 있다고 할 수 있다.

무작정 우주선을 지구 밖으로 내보내서는 목적지에 도착하기 어렵다. 우주 미아가 돼 영원히 떠돌아다닐 수도 있다. 지구와 다른 행성은 서로 다른 주기로 끊임없이 태양 주위를 돌면서 움직이고, 우주선도 이런 행성과 태양의 중력에 계속 영향을 받기 때문이다. 그래서 우주선이 지구를 벗어나 목적지에 도착하게 하려면, 우주선을 언제 발사하고 다시 어디서 얼마나 가속할지 결정하는 게 가장 중요하다.

타원? 쌍곡선? 속도에 따라 다르다

우주선은 초기 발사속력이 빠를수록 지구로부터 멀리 날아간다. 중력의 영향으로 우주선의 궤도는 지구를 초점으로 하는 타원이나 포물선, 쌍곡선 궤도를 따른다.

타원은 두 초점으로부터의 거리 합이 일정한 점의 자취다. 포물선은 한 초점과 이 점을 지나지 않는 한 직선에 이르는 거리가 같은 점의 자취다. 쌍곡선은 두 초점으로부터의 거리 차가 일정한 점의 자취다. 특히 쌍곡선은 ‘점근선’이라는 직선에 닿지 않은 채 점점 가까워지면서 무한히 뻗어나간다.

포물선 경로는 타원 경로와 쌍곡선 경로를 구분 짓는 경계선이다. 지구 탈출속도와 정확히 일치하는 속력으로 쏘아 올릴 경우 포물선 경로를 따라 우주선이 날아간다. 하지만 보통은 이보다 더 빠른 속력으로 쏘아 올리므로, 지구를 탈출하는 우주선의 궤도는 쌍곡선 경로라고 할 수 있다.

행성으로 가는 길

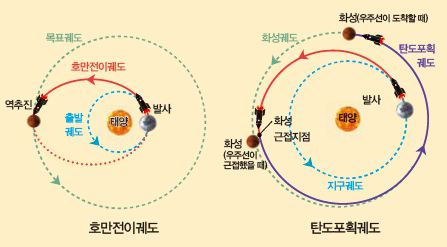

지구를 벗어났다면 이제 다른 행성으로 가보자. 지구에서 태양계 행성으로 가는 가장 안정적인 방법은 마치 계단을 오르는 것처럼 태양을 중심으로 안쪽인 지구의 공전궤도에서 바깥쪽 행성의 공전궤도로 궤도를 옮겨가는 것이다. 이런 우주선의 궤도를 ‘호만전이궤도’라 한다. 초기 발사속력에 따른 궤도를 그대로 따라가다가 목표 행성의 궤도에 도착했을 때, 속도를 늦춰 우주선이 궤도로 진입하도록 하는 방법이다.

우주고속도로를 찾아라

호만전이궤도 같은 궤도를 고안한 건 최소한의 에너지로 우주선을 가능한 한 멀리 보내기 위해서다.

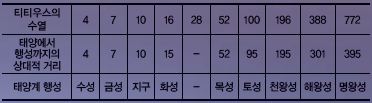

1970년대 초반까지만 해도 우주선의 자체 추진력만 활용했기 때문에 목성보다 멀리 있는 행성은 탐사할 수 없었다. 하지만 1977년 발사된 보이저 1호는 행성의 중력을 이용해 추진력을 얻는 ‘스윙바이(중력보조)’로 목성을 넘어 토성, 천왕성, 해왕성까지 연속으로 탐사했다. 얼마 전 지구에서 약 48억km 떨어져 있는 명왕성을 통과한 NASA의 탐사선 뉴호라이즌스 호 역시 목성 옆을 스쳐 지나가면서 추진력을 얻었다.

목성처럼 중력이 큰 행성은 가까이 가면 우주선을 끌어당긴다. 우주선의 속력은 행성과 가장 가까운 지점에서 최대가 된다. 반대로 우주선이 행성과 멀어질 때는 속력이 감소한다. 따라서 행성과 접근하는 시간은 길고 멀어지는 시간은 짧게 궤도를 계산하면, 우주선이 행성에 끌려가다가 밖으로 튕겨져 나가면서 연료를 쓰지 않고도 추진력을 얻을 수 있다. 과학자들은 이렇게 천체의 중력 관계를 최대로 활용하는 ‘우주고속도로’를 찾고 있다.

지구에서 화성까지

호만전이궤도는 우주선이 출발하는 안쪽 궤도와 목표 행성이 돌고 있는 바깥쪽 궤도에 동시에 내접하는 타원을 반으로 자른 모양이다. 우주선이 타원의 긴 축 반대편에서 목표궤도에 도달했을 때, 속력을 떨어뜨리기 위해 진행 방향의 반대쪽으로 발사할 역추진 로켓이 필요하다. 계속 연료를 쓰면서 목표 행성을 향해 직선으로 뻗어나가는 것보다 길은 조금 돌아가지만 에너지를 아낄 수 있어 효율적이다.

최근에는 호만전이궤도보다 더 효율적인 우주선 궤도도 등장하고 있다. 미국 프린스턴대 에드워드 벨브루노 박사팀의 ‘탄도포획궤도’도 그 중 하나다. 지구에서 화성까지 가는 궤도로, 화성의 중력 영향권에 진입해 화성이 우주선을 포획해 끌고 가도록 하는 방법이다. 그래서 역추진 로켓도 필요 없다. 호만전이궤도와 달리 화성의 궤도에 못 미치면서 화성에 가까이 접근하는 지점을 향해 우주선을 발사한다.

‘라그랑주 점’ 주변의 에너지가 불안정한 구역을 거꾸로 이용하는 것이다. 라그랑주 점은 프랑스의 수학자이자 천문학자인 조세프 라그랑주가 구한 것으로, 케플러의 행성운동법칙을 따르는 두 천체 주변에서 중력이 0이 되는 안정적인 지점이다.

뉴호라이즌스 호의 궤도

그림에서 화살표의 길이는 속력의 크기이고, 화살표의 방향은 우주선의 진행 방향이다. 목성을 통과한 뒤 뉴호라이즌스 호의 속도는 목성의 중력 영향으로 가속도가 생겨(빨간색 화살표) 방향도 바뀌고 속력도 원래보다 빨라졌다. 같은 방식으로 명왕성에 1만 2550km 거리까지 접근했을 때, 뉴호라이즌스 호의 속력은 1시간 안에 지구 한 바퀴를 돌 수 있는 14km/s까지 빨라졌다.

행성 근처에 서서히 접근했다가 재빨리 튕겨나가는 스윙바이 곡선은 쌍곡선 궤도다. 행성에 착륙할 때는 쌍곡선 궤도에서 포물선 궤도를 거쳐 결국은 타원 궤도를 따라 들어간다. 하지만 스윙바이처럼 행성을 스쳐 지나가면서 가속도를 얻고자 할 때는 에너지가 가장 높은 쌍곡선 궤도를 사용한다.

태양계를 넘어 외계로

뉴호라이즌스 호는 얼음 조각과 소행성들이 모여 있는 ‘카이퍼 벨트’와 태양계 밖을 향해 계속 나아가고 있다. 탐사기술이 더 발달하면 외계행성으로 떠날 날이 올지도 모른다. 과학과 기술이 발달하면서 수많은 외계행성이 발견되고 있다. 고대 그리스의 에피쿠로스, 지오다노 브루노 같은 학자들은 “우리와 비슷하거나 다른 세계가 무한히 많다”고 했다. 은하 하나에는 1000억 개의 별이 모여 있고, 우주에는 그런 은하가 1000억 개나 된다. 지난 1월에는 지구에서 117광년 떨어진 별 ‘케플러 444’를 중심으로 지구를 닮은 행성을 가진 112억 년 된 항성계가 발견되기도 했다. 그렇다면 지구형 행성은 얼마나 많을까?

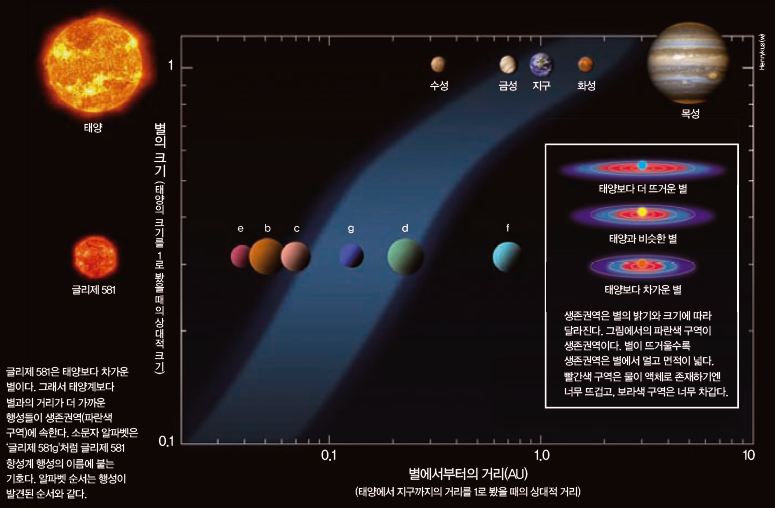

생존권역을 주목하자

지구형 행성의 첫째 조건은 지구와 비슷한 크기와 질량이다. 암석형이면서 대기를 잡아 두고 생명체가 생활하기 적당한 중력을 유지할 수 있어야 하기 때문이다. 또 다른 조건은 물이 액체로 존재하는 0~100℃ 사이의 적당한 온도다. 이외에도 구성 성분이나 적절한 빛의 양 등이 있지만 현재의 관측 기술로는 크기나 질량, 온도, 밝기를 기준으로 지구형 행성을 분류한다.

태양계 같은 항성계에서 생명체가 살 수 있는 최소한의 여건을 갖춘 구역을 ‘생존권역’이라고 한다. 이 구역에 속한 행성은 지구형 행성일 가능성이 높다. 한국천문연구원에서도 올해부터 ‘KMTNet’이란 광시야 탐색 장비로 우리은하를 24시간 관측하면서 생존권역의 외계 행성을 찾고 있다. 별이 행성을 거느리고 있으면 관찰자와 별 사이에 행성이 지나가면서 불규칙하게 밝기 변화가 일어나는데, 이런 변화를 분석해 별의 주위를 공전하는 행성의 존재를 알아낼 수 있다.

NASA는 케플러 우주망원경으로 우리은하에서 별 주위를 공전하는 1000개의 행성과 이들과 비슷한 가능성이 있는 3000개의 후보 행성을 발견했다. 항성계를 이루는 별은 보통 2~6개의 행성을 거느리고 있었지만 과학자들은 외계행성이 실제로는 그보다 더 많을 것으로 예측하고 있다. 케플러 우주망원경은 중심별 가까이에 있는 큰 행성만 관측할 수 있기 때문이다. 지구형 행성도 훨씬 더 많을 것이란 얘기다.

지구형 행성은 수십 억 개

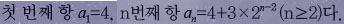

호주국립대(ANU)와 코펜하겐 닐스보어연구소의 공동 연구팀은 외계행성에 관한 NASA의 관측 데이터를 분석해, 우리은하 전체에서 생존권역에 속한 행성의 개수는 몇 개일지 계산했다. 이들은 ‘티티우스-보데의 법칙’을 외계 항성계에 적용했다. 티티우스-보데의 법칙은 18세기 티티우스와 보데라는 두 천문학자가 발견한 법칙으로, 태양으로부터 태양계 행성들까지의 거리에서 나타나는 수학적 규칙이다. 수열로는 아래와 같이 나타내고, 이를 ‘티티우스의 수열’이라 한다.

4 7 10 16 28 52 100 196 388 772…

태양과 지구 사이의 거리를 10으로 놓고 태양에서 각 행성에 이르는 거리를 상대적으로 나타내면 그 값은 왼쪽 아래의 표와 같이 티티우스의 수열과 거의 일치한다. 예를 들어, 수열의 6번째 항인 52는 태양과 목성 사이의 상대적 거리와 같다. 연구팀은 3~6개의 행성을 거느리고 있는 항성계 중 별과 행성 사이의 거리 관계가 이 수열에 가까운 항성계를 찾아내, 생존권역의 외계행성이 얼마나 될지 계산했다.

그 결과, 연구팀이 계산한 각 항성계에서 생존권역에 속하는 행성의 개수는 평균 2개였다. 이 값을 바탕으로 통계적으로 추정하면, 우리은하에서 생존권역에 속하는 외계행성의 개수는 수십 억 개가 된다. 그만큼 지구형 행성이 존재할 확률도 높은 것이다.

생명체가 살 수 있는 지구형 행성이 실제로 많이 있다고 해도 아직은 외계행성까지 가긴 어렵다. 하지만 수세기 동안 그래왔던 것처럼 앞으로도 천문학은 더욱 발전할 것이고, 그에 따른 과학기술 역시 제자리에 멈춰 서 있지는 않을 것이다. 언젠가 아주 먼 미래엔 인류가 ‘제2의 지구’ 땅을 밟게 되는 날이 오지 않을까?