한 피아니스트가 무대에 올라 피아노 앞에 앉았다. 그런데 정확히 4분 33초 동안 가만히 앉아 있기만 했다. 그리곤 일어나 무대에서 나가버렸다. 당시 사람들은 큰 충격을 받았다. 존 케이지의 ‘4분 33초’는 그렇게 세상에 나왔다. 악보에는 ‘태싯’이라고 적혀 있었다. 태싯은 ‘침묵’을 의미하는 음악 용어로 아무 것도 연주하지 말라는, 일종의 쉼표 같은 역할을 한다.

태싯그룹은 바로 여기서 이름을 따온 미디어아트팀이다. 존 케이지의 ‘4분 33초’처럼 파격적이고 혁신적인 음악을 하겠다는 의미다. 전자음악 작곡가이자 한국예술종합학교 음악테크놀로지과 장재호 교수와 이진원 작가는 한국예술종합학교에서 스승과 제자로 만났다. 이 작가는 한국예술종합학교에 진학하기 전 테크노 뮤지션 가재발로 활동하면서 한국인 최초로 영국 테크노 차트 1위를 차지하기도 했었다. 마음이 맞은 둘은 태싯그룹을 결성했다.

기존 음악의 규칙을 뒤집다

음악이라고 하면 누구나 ‘도레미파솔’로 이뤄진 선율을 떠올리기 마련이다. 5가지 소리로 만드는 5음계의 국악을 빼면 보통 음악은 도, 레, 미, 파, 솔, 라, 시의 서양식 7음계를 따른다. 높이가 다른 여러 개의 소리가 서로 조화를 이루는 것을 화성이라고 한다. 작곡할 때는 보통 사람들이 아름답다고 느끼는 음의 조합을 이용한다.

그러나 태싯그룹의 음악은 기존의 화성 틀에서 완전히 벗어났다. 이들은 음악을 더 이상 도레미파솔로만 연주하지 않는다. 7가지 음의 조화에도 큰 관심을 두지 않는다. 440Hz★, 30dB★ 같이 소리가 가진 진동수와 세기로 음을 인식하기 때문이다.

“우리끼리 작업을 하면서 ‘라’라는 단어를 쓴 적이 거의 없어요. ‘55Hz 소리랑 220Hz 소리를 같이 써보면 어떨까?’ 하는 식으로 이야기하죠. 소리끼리 사칙연산을 하는 거예요.”

이들은 기존의 서로 다른 진동수를 가진 두 소리를 더하기도 하고, 여러 가지 소리가 겹쳐 있을 때 특정 소리를 빼 보기도 한다. 소리 자체를 탐구하면서 사람들에게 감동을 주는 방법을 찾는 것이다. 이진원 작가는 사뭇 진지한 표정으로 말을 이어나갔다.

Hz★ 헤르츠(Hz)는 진동수의 단위로, 1초에 몇 번을 진동하는지 나타낸다.

dB★ 데시벨(dB)은 소리의 상대적인 크기를 나타내는 단위다.

“4분의 3박자 음과 4분의 4박자 음을 동시에 쓰면 사람들은 박자가 틀렸다고 해요. 하지만 저희는 그렇게 했을 때 어떤 소리가 날지 궁금한 거죠. 사실 틀린 건 없잖아요. 들어 본 적 없던 소리가 낯설 뿐이죠. 그런 새로운 소리에서 예술성을 찾는 게 태싯그룹의 작업 방식입니다.”

태싯그룹이 주목 받는 이유는 이뿐만이 아니다. 보통은 어떤 작품을 만들겠다는 목표를 정해 놓고 작업을 하지만, 이들은 시스템을 설계하고 결과물은 컴퓨터에 맡긴다. 그래서 작업을 하는 당사자도 결과를 예측할 수 없다.

“어느 정도 가늠은 할 수 있겠지만, 결과를 생각하지 않고 만들어요. 방법만 고민합니다. 완성이란 게 사실상 없는 거죠. 결과물이 완성된 상태에서 무대에 올라가는 경우가 없으니까요.”

이들이 고민하는 것은 어떤 소리를 만들지가 아니라 시스템이 어떤 방법으로 소리를 내도록 할지다.

“한 번은 소리를 생명체로 보자는 관점에서 작업을 했어요. 그렇게 탄생한 작품이 ‘LOSS’입니다. ‘Life of Sounds’의 약자죠. 유전학에서 보면 부모의 염색체가 각각 반씩 만나서 자녀의 염색체가 만들어지잖아요. 그런 원리를 소리에 적용시켜 봤죠. 우성과 열성 유전자를 나타내는 대문자 A와 소문자 a가 각각 소리의 어떤 특성을 조절하게끔 설정해 놓고, 무작위로 조합되도록 만든 거예요. 원칙은 우리가 정했지만, 유전자가 서로 조합돼 만드는 결과는 우리도 예측할 수 없습니다.”

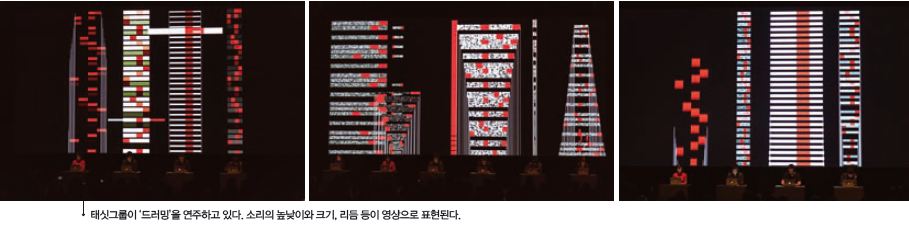

태싯그룹은 관객이 쉽고 재미있게 받아들일 수 있도록 게임처럼 눈에 보이는 요소를 소리와 결합시킨다. 컴퓨터 자판으로 한글을 입력할 때마다 각각의 자음과 모음에 대응하는 소리가 만들어지고 뒤섞여 즉흥 음악이 되는 ‘훈민정악’, 테트리스를 하며 블록이 쌓이는 모양대로 음악을 만들어나가는 ‘게임 오버’ 같은 작품이 대표적이다.

수학으로 코딩하는 영상-음악

장재호 교수는 그들의 작업은 오히려 음악보다 수학에 가깝다고 설명했다.

“사실 저희가 하는 모든 작업이 다 수학이에요. 소리는 물리적인 현상이고, 그 물리적인 현상을 컴퓨터로 만들어내는 것이기 때문에 결국은 다 수학을 기반으로 하거든요. 그래서 저희가 수학을 공부하는 것이기도 하죠. 삼각함수로 소리를 더하기도 하고 곱하기도 하고 이런 저런 시도를 해 봅니다. 두 가지 서로 다른 파형의 소리를 곱하면 되게 괴이한 소리로 바뀌거든요.”

소리뿐만 아니라 이 소리를 시각적으로 보여 주는 데도 수학이 쓰인다.

“수학적인 규칙을 이용해서 어떤 개체의 좌표 값마다 각각 다른 소리를 대입시켜놓고 그 개체를 움직여 보는 거예요. 예를 들어, 어떤 개체가 움직이고 있는데 이 개체가 벽에 부딪쳤을 때 반대 방향으로 튕겨나가게 하려면 원래 가고 있던 속도 값에 -1을 곱하면 같은 속력으로 반대 방향으로 이동하죠. 처음엔 아주 신기했어요. 우리 작업 방식을 보고 수학이 이렇게 예술적인 곳에도 쓰일 수 있다는 걸 사람들이 알았으면 좋겠어요.”

수학 이야기를 이렇게 즐겁게 하는 아티스트들이 또 있을까. 어떤 소프트웨어를 사용하냐는 기자의 질문에 장재호 교수는 자신 있는 표정으로 이렇게 답했다.

“누군가 만들어 놓은 체계를 쓰는 게 아니라, 저희가 그 체계를 만드는 거죠. 소프트웨어도 저희가 직접 알고리즘을 코딩해서 씁니다. 사실 되게 힘든 과정이에요. 코딩을 계속 해야 하고, 어떤 때는 하루에 코딩만 10시간씩 해야 될 때도 있고요. 그래도 정말 재밌어요.”

머리로 쓰고 가슴으로 느끼는 음악

어떤 소리가 소음이 되고, 어떤 소리가 음악이 될까. 그 명확한 기준을 아는 이는 없다. 몇백 년이 지난 지금까지도 많은 이들의 귀와 가슴을 울리는 베토벤의 음악도 당대에는 ‘괴짜 음악’이라며 사람들의 혹평을 듣기도 했다.

“아무리 머리로 만들어도 결국은 감동을 주느냐가 예술의 영역이라고 생각해요. 머리로 만들었지만 가슴으로 느꼈을 때 좋은 걸 작품으로 만드는 거죠.”

이들의 컴퓨터 시스템이 만든 음악이 아름다울 수 있는 이유다. 태싯그룹은 올해 10월 31일과 11월 1일 이틀간 예술의 전당 자유소극장에서 여섯 번째 정기공연을 할 예정이다. 수학으로 만든 음악을 가슴으로 느껴 보자. 태싯그룹의 낯선 선율이 깊은 울림으로 벽을 허물고 여러분의 마음을 두드릴 것이다.