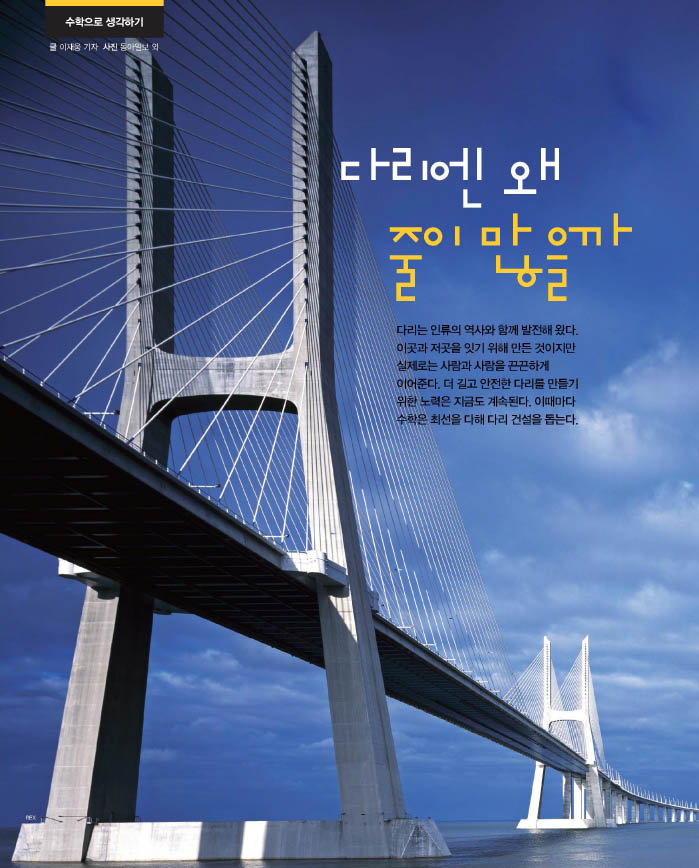

다리는 인류의 역사와 함께 발전해 왔다. 이곳과 저곳을 잇기 위해 만든 것이지만 실제로는 사람과 사람을 끈끈하게 이어준다. 더 길고 안전한 다리를 만들기 위한 노력은 지금도 계속된다. 이때마다 수학은 최선을 다해 다리 건설을 돕는다.

옛 다리에 깃든 조상의 지혜

선조들은 개울에 징검다리를 놓고, 계곡에는 통나무를 걸쳐 놓거나 칡넝쿨을 얽어맸다. 나무로 만든다리는 길고 만들기 쉬운 장점이 있지만 수명이 길지 못하다. 무거운 짐을 자주 옮기거나 비바람이 닥치면 쉽게 상해, 자주 수리를 해야 했다. 현재 우리나라에 남아 있는 나무다리도 기둥만은 돌로 된것이 많다. 그래서 중요한 길목에는 꼭 돌다리를 놓았다. 세계적인 다리 유적은 대부분 돌다리다.

돌은 튼튼한 만큼 무게가 많이 나간다. 좁은 개울에는 긴 돌판 하나면 되지만 조금만 멀어져도 중간에 기둥이 필요하다. 기둥 역시 돌로 만들기 때문에 기둥을 세우는 것도 만만치 않은 일이다. 기둥을적게 쓰면서도 돌판의 무게를 버티는 기술이 중요한 이유다.

우리나라 돌다리는 기둥의 높이와 기둥 사이의 거리가 1 : 3~1 : 13의 비율을 나타낸다. 1 : 13이라면 기둥의 높이가 1m일 때 기둥 사이의 거리가 13m라는 뜻이다. 이런 다리를 직접 보면 기둥 사이의 거리가 멀다는 느낌보다 기둥의 높이가 낮다는 생각이 먼저 든다. 돌판을 얹어 만든 다리는 대부분 얕은 물가에 짓기 때문이다.

물과 맞닿는 기둥 아래의 받침돌은 물이 흐르는 방향에 맞춰 놓는다. 물의 압력을 덜 받게 하려고 받침돌을 마름모 모양으로 돌려 세우거나, 받침돌 앞에 삼각형이나 반원 모양으로 다듬은‘물가름돌’을 놓기도 했다. 선조의 지혜를 엿볼 수 있는 풍경이다.

무지개다리야, 길어져라

기둥 위에 돌판을 얹은 다리는 물이 깊거나 넓은 계곡에는 짓기 어렵다. 기둥을 높게 세우기 힘들기때문이다. 이런 곳에는 돌을 곡선 형태로 차곡차곡 쌓은 무지개다리(아치교)를 만든다.

전남 순천시에 있는 선암사 승선교가 대표적이다. 계곡 양쪽에서부터 가운데로 총 147개의 돌을 쌓아 만든 아치교다. 아치가 시작하는 양 끝의 거리는 9.1m, 아치의 높이는 4.7m로 원을 절반으로 잘라놓은 듯하다.

프랑스에는 2000년 전 로마시대에 지어진 다리가 있다. 사람이 건너기 위한 다리가 아니라 물을 흘려보내는 수도교다. 49m 높이의 3층 구조로 1층에 6개, 2층에 11개, 3층에 35개의 아치를 쌓아 올렸다. 홍수에 대비해 아래층 아치의 지름과 기둥 수를 제한한 것 이다.

옛날에 지은 아치교의 아치는 반원 모양이 많다. 다리 아래의 폭과 다리 높이의 비율이 2.0에 가깝다는 뜻이다. 승선교의 비율도 1.94(=9.1m÷4.7m)다. 이러한 아치교는 안정적일 뿐 아니라 보기에도 아름답다. 하지만 다리의 폭을 넓히려면 높이도 함께 높아지는 문제가 있었다.

아치를 쌓는 기술이 발전하면서 높이는 그대로 두고 폭을 넓힌 아치교가 나타났다. 605년에 지어진 중국의 자오저우교는 아래 폭 37.37m에 높이 7.3m로 만들어 비율이 5.1이다.

20세기 이전까지 아치의 폭과 높이의 비율이 가장 큰 아치교는 1345년 이탈리아에서 지은 베키오 다리로 비율이 6.2나 된다.

1800년대 이후에는 아치교의 대부분을 돌 대신 철로 만들었다. 철은 돌보다 가볍고 튼튼해서 아치의폭을 충분히 넓힐 수 있다. 최근에는 기술보다 곡선의 아름다움을 드러내기 위해 아치교를 짓는 경우가 많다. 1977년 미국 뉴리버강에는 차가 다니는 아치교로는 세계에서 가장 긴 다리가 놓였다. 뉴리버고지교라는 이름의 다리로 트러스 구조의 아치를 만들어 기둥 사이의 거리가 무려 518m다.

삼각형 뼈대의 안정성

주변에서 가장 흔히 볼 수 있는 다리는 ‘거더교’ 다. 거더는 기둥과 기둥 사이에 걸치는 큰 보를 뜻한다. 수평으로 놓인 보를 수직으로 세운 기둥이 받치는 간단한 구조여서 안정적이면서도 빠르게 만들 수 있다. 한강에 수십 개의 다리가 있지만 거더교의 비율이 가장 큰 이유다. 도시 곳곳에 있는 고가 도로나 육교도 대부분 거더교에 속한다.

과거 나무로 다리를 만들 때부터 거더교는 가장 기본적인 다리 형태였다. 하지만 나무로 보를 만들면 기둥 사이의 거리를 넓히기 어렵다. 보 가운데가 휘거나 부러질 위험이 있기 때문이다.

16세기 이탈리아에서 개발한 트러스 구조는 거더교의 한계를 넘어서 기둥 사이의 거리를 훨씬 넓힐 수 있었다. 트러스란 곧은 막대를 삼각형 모양으로 이어 붙여 만든 뼈대 구조를 말한다. 뼈대를 이루는 막대가 다리의 무게를 나눠 가지면서 거더를 보강하는 방식이다.

19세기에 미국은 수많은 트러스교를 지었다. 짧고 가벼운 재료를 조립해서 긴 다리를 쉽게 만들 수 있었기 때문이다. 당시의 트러스교는 정사각형에 대각선을 이은 구조로 삼각형의 안정성을 잘 살렸다.19세기 초에는 나무를 쓰다가 후반으로 갈수록 철강을 사용했다.

포물선 줄, 비스듬한 줄

높은 산에 가면 봉우리와 봉우리를 잇는 구름다리를 종종 볼 수 있다. 까마득한 계곡을 가로질러 공중에 걸쳐 놓았기에 구름다리라는 이름이 잘 어울린다. 구름다리는 양쪽 기둥 사이를 이은 줄에 매달려 있어 바람이 불면 흔들리기도 한다. 발 아래로 천길만길 낭떠러지가 펼쳐져 있기 때문에 다리를 건너길 무서워하는 사람도 있다.

구름다리는 전문적인 용어로 현수교라고 한다. 현수선은 같은 높이의 두 곳 사이에 줄을 늘어뜨렸을때 생기는 곡선인데, 수학적으로는 삼각함수 곡선으로 나타낼 수 있다. 현수교는 현수선을 이루는 굵은 줄에 다리의 보를 매달아 만든다. 보의 무게 때문에 현수선이 아래로 당겨지면 이차함수 곡선으로나타낼 수 있는 포물선에 조금 가까워진다.

칡넝쿨을 엮어 만들던 현수교는 요즘 철이나 탄소섬유 등을 사용해 안전성을 높였다. 또한 모든 다리 형태 중에서 기둥 사이의 거리를 가장 넓게 만들 수 있다는 장점 때문에 긴 다리가 필요한 곳에 많이 쓰인다.

예를 들어 바다 위를 가로지르는 다리는 큰 배가 지나다닐 수 있게 만들어야 한다. 높이도 높아야 하지만 무엇보다 기둥 사이의 거리가 넓어야 안전하다. 일본의 아카시 해협에 지은 아카시대교는 세계에서 기둥 사이의 거리가 가장 긴 다리로 그 거리가 1991m나 된다. 전남 광양에 짓고 있는 이순신대교도 기둥 사이의 거리가 1545m로 2012년 완공 예정이다.

다리에 줄이 많지만 현수선과 같은 곡선이 보이지 않는 다리가 있다. 양쪽에 높게 세운 탑에서 나온줄이 직접 보를 잡아당기는 형태의 다리다. 이런 다리는 비스듬한 줄로 매달았다는 뜻에서 사장교라 부른다. 밑에서 보를 받치는 기둥을 세우기 힘든 곳에 다리를 짓기 위해 개발된 형식이다. 거더교에서 보의 가운데가 약한 문제를 해결하기 위한 방법이기도 하다.

현재의 사장교는 줄이 받는 힘과 지진이나 바람의 영향을 컴퓨터로 계산해 설계한다. 아름다운 다리를 만들기 위해 탑의 모양을 H자, A자, 역Y자 등으로 다양하게 할 수 있지만 이때마다 줄의 위치가 달라져 계산을 새롭게 해야 한다.

사장교는 현수교와 같이 기둥 사이의 거리를 넓게 만들 수 있다. 특히 탑 사이의 거리가 1km보다 작을 때는 현수교보다 사장교로 만드는 것이 비용이 적게 들어 경제적이다. 지난해 완공된 인천대교의 중심부분도 사장교 형식인데, 탑 사이의 거리가 최대 800m다.