1000원짜리 작고 복잡한 물질 시스템, 식품

어떤 훌륭한 사람들은 학생 시절부터 특정 분야에 깊은 흥미를 느끼고 두각을 드러내기도 하지만 전 과학자가 되고 싶다고 생각한 적은 한 번도 없었습니다. 공대에 진학하고 나서도 스스로가 뭘 하고 싶은지는 잘 몰랐죠. 그럼에도 ‘뚜렷하게 물리적인 실체가 있는’ 대상을 다루고 싶다는 막연한 생각이 있었습니다. 그리고 그 대상이 실제 나의 삶과 직접적으로 접촉해 있는 것을 원했고요. 그렇게 해서 식품공학과를 전공으로 선택했습니다.

과학의 대상으로서 식품은 정말 매력적이었습니다. 첫 전공 수업인 식품학 강의를 들으며 식품은 분자부터 미세 구조, 그리고 마지막 우리 눈에 보이는 것까지 여러 층위에서 수많은 물리적화학적생물학적 상호작용이 이뤄지는 하나의 복잡계(complex system)란 걸 알고 희열을 느꼈던 순간을 아직도 기억합니다. 그전까진 저도 식품을 그냥 어떤 원료 내지는 영양소의 단순한 집합 정도로 생각했죠.

또한 식품은 단독의 대상으로서 존재하는 것이 아닙니다. 사람이 ‘먹음’으로써, 사회문화적인 맥락을 통해 존재 의미가 발생합니다. 식품을 둘러싼 문화, 정치, 산업의 구조도 다양한 층위가 있는 시스템이고요. 커다랗고 복잡한 사회 시스템에서 만들어진 작고 복잡한 물질 시스템을, 매점에서 1000원 주고 사서 그냥 먹는다는 것이 너무 재미있었습니다.

전분만 다루는 전문 학술지에서 낭만을 느끼다

학교생활 중 우연한 계기로 연구실에서 인턴을 하게 됐습니다. 뭔가 은근히 과학자 느낌이 나는 것이 제법 재미있어서 자연스럽게 대학원 진학을 계획했죠. 하지만 융합 과학으로서 식품공학이 다루는 분야가 워낙 넓고 다양하다 보니 대학원 세부 전공을 선택할 때도 고민이 많았습니다.

그러던 중 방대한 식품 분야 내에서도 오직 전분만을 다루는 전문 학술지가 있다는 것을 알게 됐습니다. ‘’라는 아주 전통 있는 학술지입니다. 어떤 식품의 품목도 기술도 아니고, 식품을 이루는 거대 요소로서의 탄수화물, 단백질, 지질 같은 집단적인 개념도 아닌, 아주 구체적 대상인 ‘전분’만 다루는 학술지라뇨! 특정한 한 대상의 성질에 대해 깊이 탐구하면서 근본에 접근하고자 하는, 어떤 순수성과 낭만을 발견했던 순간이었습니다.

그렇게 접하게 된 전분의 세계가, 겉에서 보기에는 너무 작지만, 실제로는 굉장히 다양하고 방대하다는 것에 또다시 새로운 재미를 느끼기 시작했습니다. 전분은 인간이 거의 태초부터 먹어 왔지만 아직도 잘 몰라서 연구하고 있는 물질입니다. 개별적인 입자(granule)로서의 물리적인 실체가 존재하는 것과 동시에 그 하단으로는 특정되지 않는 분자들의 ‘분포’로서 존재하는 모순적인 매력을 가진 물질이기도 하죠. 거쳐 가는 가공 공정의 환경에 따라 처음의 입자 상과는 성질이 완전히 달라지는 복잡성도 흥미롭게 느껴졌습니다. 그렇게 전분의 분자 구조와 식품학적 기능성의 관계를 연구하게 됐습니다.

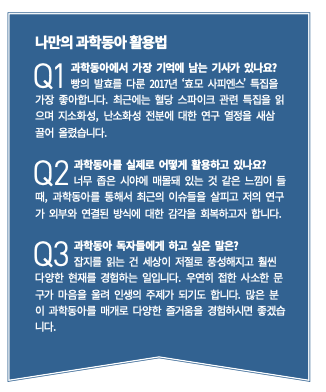

학위 과정은 쉽지만은 않았습니다. 연구적 고민이 해소되지 않아서 스스로에 대한 믿음이 흔들리던 시기에 학교 서점에서 2017년 6월 과학동아를 봤습니다. 당시 특집 기사의 주제가 빵이었습니다. 한참 위축되고 자신감이 없던 터라 마냥 하찮게 느껴지던 나의 연구 분야가, 진지하게 과학동아 표지로도 나올 수 있다는 것이 큰 위로가 됐습니다. 그땐 지금처럼 푸드테크라는 키워드로 식품과학이 주목받기 전이었거든요. 표지 가득 빵으로 만들어진 얼굴이 “야 너도 의미 있는 과학 연구를 하고 있어” 이렇게 말해주는 기분이었습니다. 그렇게 마음이 한차례 환기가 되면서 나와 나의 연구 활동이 세상과 연결돼 있다는 걸 잊지 말아야겠다 다짐했죠.

기후 위기와 식품, 가치를 고민하는 연구

요즘 제가 관심을 많이 갖는 주제는 기후 위기 적응에 관련된 적정 기술입니다. 식품은 자연물로부터 유래하기 때문에, 기후 환경의 영향이 클 수밖에 없습니다. 한국의 식품 소비 구조는 외식과 가공식품 비중이 높은데도, 식품 분야에서 기후 위기 대응은 원물 생산 단계인 농업 쪽에 집중돼 있습니다. 반면 B2B(Business to Business)와 B2C(Business to Consumer) 산업을 포함해 식품 가공 부문에서의 기후 위기 완화 및 적응 연구는 매우 부족합니다.

관련 현황을 분석해 공유함으로써 사람들의 인식에 경종을 울리고, 기후 위기 속에서도 우리가 계속 인간답게 살아가기 위해 필요한 적응 기술을 연구하고 싶습니다. 관련된 연구를 수행하기 위해서는 ‘과제’로 만들어야 하는데 이 과정이 솔직히 쉽지는 않습니다. 학생 때에는 실험 잘하고 결과를 잘 해석하는 게 과학자에게 가장 중요한 능력인 줄 알았는데, 그 실험을 할 수 있게 연구비를 배정받는 가장 앞단의 작업이야말로 과학자가 꼭 해내야 하는 힘든 일이란 생각이 듭니다. 지금도 참여 중인 연구 과제를 수행하는 틈틈이 만들어지지 않을 수도 있는 과제를 위해 열심히 공부하고 자료 조사를 하고 제안서를 쓰고, 과제 수주에 탈락하는 생활을 하고 있습니다.

정부출연연구원(정출연)에서의 연구 생활은 특정한 주제나 대상에 매몰되지 않고, 사회를 둘러보면서 내가 지키고 싶은 가치에 대해 고민할 기회를 줍니다. 정년까지 긴 시간 동안 꾸준히 연구 생활을 해야 하기에, 당장 눈앞의 정량적인 성과를 계산하기보다는 결국 무엇을 향해 가야 하는가에 더 중점을 두려고 합니다. 재미있는 것, 그리고 제가 추구하는 가치를 이루는 것에 중점을 두는 것이 저의 원동력이자 살아온 방식인 것 같아요.

최근 우연히 프로게이머 페이커 씨가 라이브 방송에서 “재미가 있어야 되고, 의미가 있어야 됩니다. 재미가 있어도 의미가 없으면 오래 하지 못합니다”라고 얘기한 클립을 인상 깊게 봤는데, 크게 공감합니다. 연구는 목표를 눈앞에 두고 계속되는 실패와 시행착오, 생각지도 못했던 뜻밖의 난관들을 나름의 방식으로 소화하면서 유연하게 대응해 가는 과정이라고 생각합니다. 이 과정에서 본인만의 재미와 의미를 찾아내지 않으면, 쉽게 꺾여버리거나 바라볼 곳을 잃어버릴 수밖에 없겠죠.

신진 연구자인 제가 과학동아 독자분들께 조언을 드리는 것이 조심스럽지만, 그럼에도 숫자로 보이는 다른 사람의 성과를 막연히 부러워하거나 나와 비교하면서 불안해하지 말고, 내가 하고 있는 공부나 연구의 의미를 생각하고 그것으로부터 재미와 보람을 느껴보라고 말씀 드리고 싶습니다. 아주 작은 것이라도 그 재미와 보람이 지금을 버텨내고 다음을 향해 나갈 구심점이 될 것이라고 생각합니다.