2023년 이그노벨상은 화학과 지질학상부터 물리학상까지 총 10개 분야의 연구에 수여됐다. 스마트 변기만큼 엉뚱함과 재치로 빛나는 올해 이그노벨상 연구 중에서 과학동아 편집부가 특별히 세 연구를 선정해 집중 조명했다.

<미래 기자의 선택>“지질학자들은 왜 바위를 핥을까?”

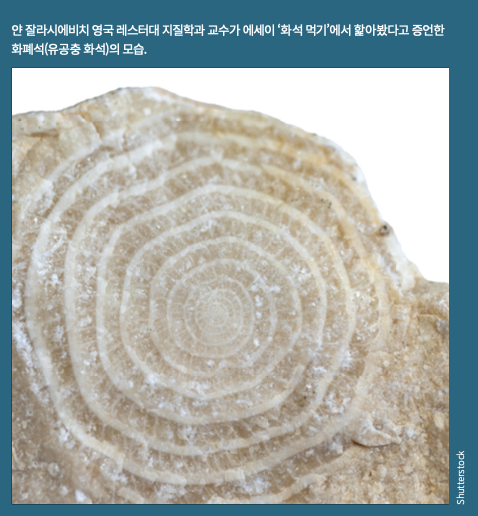

(화학과 지질학상)_얀 잘라시에비치 영국 레스터대 지질학과 교수

가끔은 저명한 연구자들이 이그노벨상을 받기도 한다. 이번 이그노벨 화학과 지질학상이 그런 예다. 얀 잘라시에비치 영국 레스터대 지질학과 교수는 2009년부터 2020년까지 인류세실무연구단의 의장으로 활동하며 인류세 논의를 최전방에서 이끌어왔고, 지질학 교과서를 집필하는 등 이름을 떨쳤다. 그런 그의 이름을 이그노벨상 수상자 명단에서 보고 적잖이 당황한 사람도 많을 것이다.

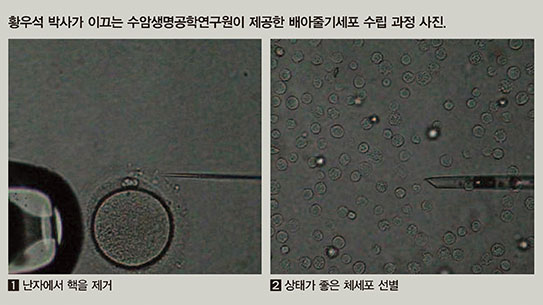

저명한 지질학자가, 길을 걷다 발견한 흥미로운 암석을 갑자기 혀로 핥는다고 상상해보라. 아마도 여러분이 기대한 장면은 아니겠지만, 실제로 몇몇 지질학자들은 돌을 핥는다. 왜? 한 가지 이유는 혀가 느끼는 맛과 촉감으로 광물을 구별할 수 있기 때문이다. 잘라시에비치 교수는 이그노벨상의 영광을 안겨준 ‘화석 먹기’ 에세이에서 이 같이 설명했다.

이런 ‘맛보기’ 연구 방법은 기술과 장비가 부족했던 2세기 전만 해도 중요하게 쓰였다. 잘라시에비치 교수는 에세이에서 광물의 맛을 본 18세기 이탈리아의 광물학자 지오반니 아두이노를 소개한다. 아두이노의 편지에는 “이암의 껍질 화석과 불에 탄 석탄 조각은 쓴맛과 오줌맛이 나는 재를 남긴다”, “백철석과 석탄 지층을 통과한 물은 산성의 매운 맛이 난다”와 같은 언급이 있다. 다양한 광물을 구별하기 위해 미각을 적극적으로 동원했던 것이다.

잘라시에비치 교수는 “현재는 광물을 감정할 다양한 기술과 장비를 보유하고 있어 맛을 볼 이유가 줄어들었다”고 10월 5일, 과학동아와의 e메일 인터뷰에서 설명했다. “인간이 가진 특별한 능력을 잃어가는 셈”이라고 말하는 그는 오히려 발전을 통해 사라져가는 과학의 옛 모습을 그리워하고 추억하는 것처럼 보였다.

물론 혀가 지질학에서 과거의 영화를 완전히 잃은 것은 아니다. 예를 들어 고생물학자들은 지금도 자신이 발견한 암석이 화석이 맞는지 확인하기 위해 혀를 사용한다. 보통의 돌은 그렇지 않지만, 뼈는 미세한 구멍이 나 있는 다공성 구조라 혀를 대면 쫙 달라붙는 느낌이 나기 때문이다. 잘라시에비치 교수는 미각이 아니라 시각을 활용할 때도 돌을 핥는 것이 도움이 된다고 조언했다. “바위 표면이 건조할 때보다 젖어있을 때 광물 입자가 더 잘 보이거든요. 현장 지질학이 존재하는 한 지질학자들은 앞으로도 바위를 핥을 겁니다.”

<소연 기자의 선택>죽은 거미로 물건을 들어올리는 ‘네크로봇’ 발명!”

기계공학상_다니엘 프레스턴 미국 라이스대 기계공학과 교수팀

죽은 거미의 등에 주사기가 꽂혀있다. 주사기를 통해 공기를 불어넣었다 빼면 거미의 다리가 펴졌다 구부러지며 물건을 들어올린다(왼쪽 사진). 이 충격적인 생김새의 발명품은 다니엘 프레스턴 미국 라이스대 기계공학과 교수팀의 ‘네크로봇’이다. 거미 ‘사체(necro-)’를 ‘로봇(robot)’으로 되살렸다는 의미에서 이름도 네크로봇으로 지었다. 도대체 어쩌다 죽은 거미를 재료로 로봇을 만들 생각을 했을까?

“인류는 오랜 세월 동안 생물을 재료로 사용해왔습니다. 뼈로 만든 도구나 모피 옷처럼요. 우리는 한 단계 더 나아가 죽은 생물 전체를 로봇의 재료로 쓰기로 결정했습니다.”

네크로봇을 만든 프레스턴 교수가 9월 30일, 과학동아와의 e메일 인터뷰에서 설명했다. 연구의 주저자인 파예 얍 박사과정 연구원은 “복도에서 다리를 오므린 거미를 발견하고 ‘그리퍼(gripper)’ 로봇의 아이디어를 떠올렸다”고 밝혔다. 그리퍼는 어떤 물건을 쥐는 로봇을 의미한다. 로봇은 물건을 쉽게 집지 못한다. 물건의 종류에 따라 다양한 강도(조금만 세게 쥐어도 깨지는 계란부터 단단한 바위까지)와 촉감(미끄러운 젤리부터 거친 고무까지)을 가지고 있어, 여러 물건을 제대로 집으려면 힘과 움직임을 섬세하게 조절해야 하기 때문이다.

연구팀은 거미의 8개나 되는 다리야말로 물건을 움켜쥘 최적의 도구라고 생각했다. 거미는 근육이 아닌 다리 내부에 흐르는 체액으로 다리를 움직인다. 체액이 관절 사이에 차거나 빠지면서 다리가 움직인다. 유압으로 작동하는 포크레인과 원리를 공유하는 셈이다. 연구팀은 체액 대신 공기를 쓰기로 했다. 우선 저온에서 안락사한 거미의 등에 주사기를 꽂고 접착제로 붙였다. 그후 주사기를 통해 공기를 넣었다 빼며 실험했다. 이렇게 만들어진 네크로봇은 8개의 다리로 불규칙하게 생긴 물건(다른 거미)을 들어올릴 수 있었고, 심지어 자기 체중의 1.3배 까지도 들어올렸다.

그런데 생김새를 보면이 그리퍼를 누가 쓰려 할까? 활용 가능성을 묻는 질문에 프레스턴 교수는 “위장 기능이 있어, 현장 과학 연구에 사용할 수 있을 것”이라 밝혔다. 생태학 연구자들이 작은 곤충 등을 살아있는 채로 포획하는 데 쓸 수 있을 거란 의미다. 그렇군!

<태희 기자의 선택>“전기가 흐르는 젓가락으로 짠맛을 느끼게 해주마!”

(영양학상)_호메이 미야시타 일본 메이지대 교수 공동연구팀

호메이 미야시타 일본 메이지대 교수팀의 연구는 겉보기엔 주제도 의도도 결론도 정상적(?)이다. 이 연구팀이 작년에 발표한 발명품은 ‘싱거운 음식도 짜게 느끼는 젓가락’이다. 고혈압, 뇌졸중 등 나트륨 과다섭취로 인한 성인병을 예방하기 위해 짠맛을 더 강하게 느끼는 젓가락을 만들었다. 여기까지 보면 연구의 의도도, 결과도 건전하다.

문제는 그 방법이 이상하다는 것이다. 이 젓가락은 혀에 미세한 전기 충격을 가해(!) 짠맛을 느끼게 한다. 혀는 미세한 전기를 흘려보낼 때 특정 맛을 강하게 느낀다. 이를 ‘전기 미각’이라 부른다. 이 현상은 1752년, 취미로 전기 연구를 하던 스위스의 수학 교수 요한 게오르그 줄처가 처음 기록했을 정도로 오랫동안 알려져 있었다(줄처가 왜 배터리 사이에 자신의 혀를 넣었는지는 여전히 비밀에 싸여있다).

“솔직히 어떤 연구가 이그노벨상을 받았는지 궁금했어요. 저는 지난 12년 간 전기 미각에 관해 연구했거든요.”

10월 12일, 과학동아와의 e메일 인터뷰에서 미야시타 교수가 이렇게 대답했다. 12년 전인 2011년, 미야시타 교수는 당시 제자였던 히로미 나카무라와 함께 전기 미각 현상을 응용하는 방법을 발표했다. 그는 빨대나 포크나 젓가락을 전기회로에 연결해 음식의 맛을 바꾸자고 제안했다. 이것이 이번에 이그노벨상을 받은 연구다.

흥미로운 사실은 미야시타 교수가 전기나 감각이 아닌 ‘인간-컴퓨터 상호작용(HCI)’ 연구자라는 점이다. 그의 꾸준한 연구 목표 중 하나는 컴퓨터를 포함한 전자 장치 상에서 미각이나 후각을 구현하는 것이다. 2021년에 발표한 ‘혀로 핥아 맛보는 TV’도 이 목표의 연장선상에 있다(왜 이건 이그노벨상을 받지 못한 거지?). 최근에는 마늘향을 코에 따로 분사해, 입냄새 없이 마늘맛을 즐기는 장비도 개발했다. 미야시타 교수는 “전기 미각 기술의 가능성은 무궁무진해서, 한 번도 연구가 어려울 거라 생각한 적은 없다”고 밝혔다.

미야시타 교수는 올해 저염식을 맛있게 먹을 수 있는 식기인 ‘전기 소금’을 출시할 예정이라 밝혔다. 엉뚱한 상상도 진지하게 계속 연구하다 보면 현실로 이뤄지는 것일까. 그런 점에서 미야시타 교수의 연구는 의심의 여지 없이 올해의 가장 짜릿한 이그노벨상!