“잠깐 있을 거면 그냥 들어가고, 오래 있을 거면 이거 입으세요.”

11월 8일 인천 연수구 극지연구소. 허순도 극지고환경연구부 책임연구원이 냉동실험실 앞에서 두툼한 파카 하나를 건넸다. 사진도 찍어야 하고, 장비 설명도 들어야 한다. 냉큼 파카를 받아 입었다.

냉동실험실의 문이 열리는 순간 ‘아뿔싸’ 싶었다. 칼바람이 부는 혹한의 겨울에 체감 온도가 20도라는 날은 겪어봤어도, 진짜 영하 20도를 ‘영접’한 건 처음이었기 때문이다. 냉기가 훅하고 파카 속을 파고들었고, 이내 콧구멍에 뻑뻑한 느낌이 드는 게 성에가 끼기 시작한 것 같았다.

“이게 냉동실험실의 평균온도에요. 여기서 우리 연구팀은 관찰하고 측정하고 연구하죠.”

냉동실험실 안으로 들어서자마자 오들오들 떠는 기자와 달리 허 책임연구원은 느긋하게 설명을 이어갔다. 이곳은 남극의 빙하코어가 보관된 극지연구소 빙하코어 냉동실험실이다.

과거 대기를 담은 빙하코어

빙하는 지구의 역사를 품고 있다는 점에서 특별한 얼음이다. 빙하가 있는 극지방이나 고산지대에는 해마다 당시의 대기 물질들이 묻은 눈이 녹지 않고 고스란히 쌓여왔기 때문이다. 눈이 쌓이면 쌓일수록 이전에 내렸던 눈은 새로운 눈에 짓눌렸고, 일정 압력을 넘으면 얼음으로 바뀌었다. 이때 눈과 눈 사이에 있던 공기도 그대로 얼음 속에 갇힌다. 그 얼음을 녹여 분석하면 그 당시 대기 조성을 알 수 있는 것이다.

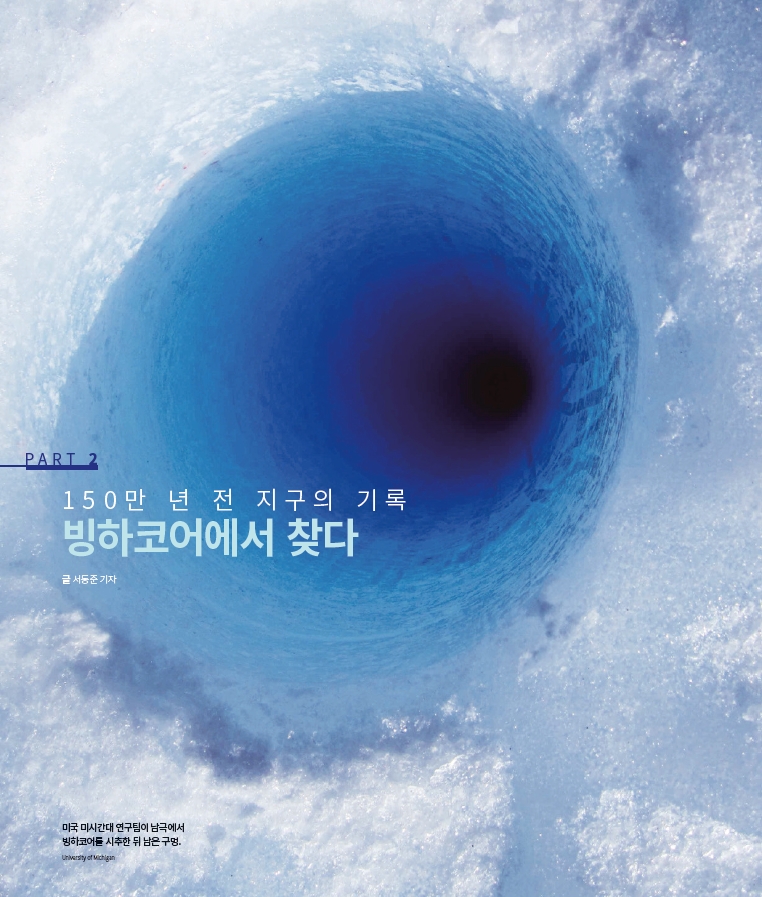

이렇게 지각 위에 차곡차곡 만들어진 얼음의 두께가 남극 대륙은 평균 2500m, 북극의 그린란드는 평균 1500m에 이른다. 깊이 내려갈수록 과거의 눈을 만날 수 있다. 그래서 빙하를 연구할 때는 단순히 표면에 있는 빙하 한 조각을 파내는 게 아니라 깊이 있는 빙하를 시추해 뽑아낸다. 이렇게 뽑힌 빙하는 얇고 긴 원기둥 모양인데, 이를 ‘빙하코어’라고 부른다.

지금까지 시추된 빙하코어 중 지구의 역사를 가장 장기간 담고 있는 빙하코어에는 지금부터 약 80만 년 전의 기록까지 새겨져 있다. 1996~2004년 유럽과학재단이 ‘EPICA (European Project for Ice Coring for Antarctica)’를 진행하면서 시추한 빙하코어다. 이때 파고 들어간 깊이는 무려 3270m. 빙하코어 중에는 200만 년 전의 흔적을 가진 것도 있다. 하지만 빙하코어는 지구의 변화를 연도별로 비교하는 게 매우 중요한 만큼 EPICA의 빙하코어가 가장 오래된 연속적 빙하코어로 인정받고 있다.

EPICA 연구팀은 이 빙하코어를 분석해 지난 74만 년 동안 빙하기의 주기가 8차례 반복됐다는 결과를 2004년 6월 국제학술지 ‘네이처’에 발표했다. 이를 통해 지구의 기온과 대기 조성이 어떻게 변해왔는지도 알게 됐다. doi: 10.1038/nature02599

아시아에서도 빙하코어 시추

“지금까지 빙하코어를 시추하러 가신 게 몇 번이나 됩니까?”

허 책임연구원은 천장을 보고 한참을 생각했다. 하지만 너무 오래된 기억에 좀처럼 계산이 되지 않는지 국내 빙하코어 연구를 처음 시작할 당시의 이야기부터 꺼냈다.

EPICA가 마무리되던, 그리고 한국해양과학기술원(KIOST)에 소속된 극지연구센터에서 독립적으로 운영을 할 수 있는 극지연구소로 승격했던 2004년, 빙하코어 시추 연구도 국내에서 처음 시작됐다. 당시 북극다산과학기지와 남극세종기지를 운영하고 있었지만, 아이러니하게 극지방에서 지천에 있다는 빙하코어를 연구한 적은 없었다.

허 책임연구원은 “빙하코어 연구에 대해서 아는 게 거의 없었기 때문에 처음에는 덴마크 등 14개국이 참여한 그린란드 빙하코어 시추 공동프로젝트인 ‘NEEM’에 참여해 시추와 분석 기술을 습득하는 동시에 자체 기술을 개발하기 시작했다”고 회상했다.

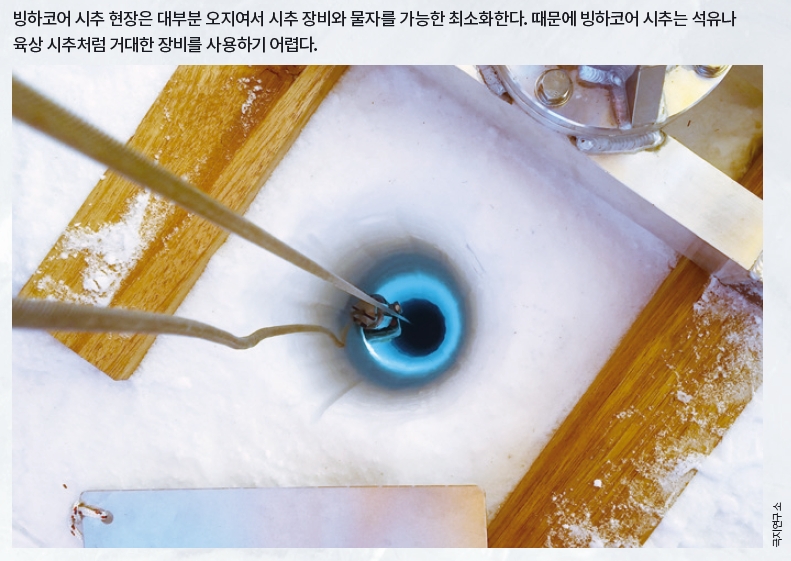

국내 연구팀이 처음으로 시추를 실시한 건 극지방이 아닌 중국이었다. 고산지대에도 만년설과 빙하가 있다. 중국 치롄산맥에서 중국 연구팀과 함께 시추하기로 했는데, 산에 오르는 것이 문제였다.

허 책임연구원은 “당시 시추 현장이 해발 5356m에 있었는데, 차량으로는 3000m 정도까지만 올라갈 수 있었고 나머지는 걸어 올라가야 했다”며 “시추를 위한 모든 장비를 직접 짊어지고 올라가야 해서 정말 고생했던 기억이 난다”고 말했다. 이후 2010년에는 자체 제작한 장비로 몽골에서 첫 시추를 했다. 그때는 낙타를 이용할 수 있어서 그나마 괜찮았다고.

중국과 몽골에서 시추한 빙하코어는 우리나라와 직간접적으로 관련된 기후 현상들을 자세히 들여다보는 데 큰 도움이 됐다. 허 책임연구원은 당시 빙하코어를 분석해 동남아시아와 남아시아의 열대 계절풍인 몬순 기후와 황사 기록, 그리고 강수량의 변화 등을 복원하는 데 성공했다.

빙하코어 속 물질 양은 100만t당 1g

중국과 몽골에서 워밍업을 마친 국내 연구팀은 남극장보고과학기지가 건립될 즈음인 2013년부터 본격적으로 남극 빙하코어 시추에 뛰어들었다. 2013년에는 이탈리아 연구팀과 함께, 그리고 2014년에는 극지연구소 단독 시추에 성공했다. 당시 210m 길이의 빙하코어를 뽑아 올렸다. 시추 기술을 꾸준히 개발한 덕분이었다.

빙하코어 분석 기술도 차근차근 쌓아놨다. 빙하코어 속에 있는 물질 중 가장 주된 검출 대상은 산소다. 자연계에 있는 산소 중 99.7%는 질량이 16(16O)이지만, 0.2% 정도는 질량이 18(18O)이다. 그런데 빙하코어에서 검출되는 이 둘의 비율은 기온에 따라 조금씩 달라진다. 예를 들어 기온이 낮아지면 빙하코어 속 18O의 양이 줄어들고, 반대로 기온이 올라가면 18O의 양이 늘어나는 것이다. 이에 따라 연구팀은 18O와 16O의 비율을 구해 과거의 기온을 복원했다.

그런데 산소를 비롯해 빙하 속에 담긴 물질의 양은 다른 시료들에 비하면 굉장히 적다. 허 책임연구원은 “보통 밀도가 낮은 시료라고 해도 ppb 단위(10억분의 1 비율·1000t(톤)당 1g) 정도는 존재하는데, 빙하코어에는 산소 같은 시료가 ppt 단위(1조분의 1 비율·100만t당 1g)로 존재한다”고 설명했다.

이렇게 극소량의 물질을 분석하기 위해서는 ‘장비발’도 중요하다. 극지연구소는 정밀한 빙하코어 분석을 위해 동위원소 비율 질량 분광분석기와 파장 스캔 공동광자감쇠분광(CRDS) 분석기를 구축해 산소 외에도 수소와 이산화탄소 그리고 미량의 중금속들을 분석하고 있다.

극소량의 시료를 분석하는 만큼 분석실에는 티끌만 한 오염물질도 허용하지 않는다. 그래서 분석실 입구에는 소독 장치가 설치돼 있다. 허 책임연구원은 “빙하코어 분석실에 들어오기 위해서는 화장도 하면 안 된다”고 귀띔했다.

50만 년 전 지구를 찾아

현재 전 세계는 150만 년 전 기록을 담고 있는 빙하코어 시추를 목표로 하고 있다. 지구의 기온이 100만 년 전을 기준으로 큰 차이가 있는데, 그 이유를 알아내기 위해서다.

허 책임연구원은 “현재부터 100만 년 전까지는 기온이 크게 10만 년 주기로 반복됐는데, 그보다 더 과거에는 40만 년 주기로 반복된 것으로 알려져 있다”며 “100만 년 전후의 물질들을 분석하면 기후 변화 주기를 바꾼 원인도 알 수 있을 뿐만 아니라 이를 통해 현재 지구온난화의 원인과 해결방안을 마련하는 데도 도움이 될 것”이라고 설명했다.

이를 선도하는 곳은 유럽이다. 독일, 프랑스, 이탈리아, 영국 등 유럽 국가들이 참여하는 ‘Beyond EPICA’ 프로젝트가 2016년 시작됐고, 마침내 올해 6월부터 남극에서 빙하코어 시추를 시작했다. 국제학술지 ‘네이처’와 ‘사이언스’는 올해 가장 주목해야 할 뉴스 중 하나로 이 프로젝트를 꼽기도 했다.

시추는 2025년 5월까지 6년간 계속될 예정이다. 허 책임연구원은 “밑으로 내려갈수록 압력이 높아지면서 예상치 못한 구조를 가진 얼음이 등장하곤 한다”며 “더 이상 파지 못하거나 시추관이 휘어지는 등 수많은 난관을 어떻게 극복할 지가 관건”이라고 말했다.