덥다. 더워도 너~무 덥다. 시원한 물폭탄 맞으며 즐기는 워터슬라이드가 간절하다.

그런데 워터슬라이드를 타다가 밖으로 튕겨나가는 것은 아닐까. 2m가 넘는 인공파도는 어떻게 만드는 걸까.

워터파크 속에 담긴 짜릿한 과학을 찾아봤다.

#1 집채만 한 인공파도에 몸을 맡기다

7월 7일 일요일, 기자는 강원도 홍천에 있는 오션월드를 찾았다. 워터파크의 상징은 역시 ‘인공파도풀’. “삐이익~!” 안전요원이 호루라기를 불자, 사람들이 풀 안으로 달려들었다. 기자도 합세했다. 정신을 차려보니 어느새 수심 2.4m인 풀 가장 안쪽까지 떠밀려 왔다. 다들 상기된 얼굴을 하고 구명조끼에 의지해 ‘둥둥’ 떠 있었다.

“빠바바밤~!” 짧지만 커다란 음악 소리가 울려 퍼지자 사람들이 함성을 질렀다. 풀 안쪽 성벽부터 수면이 거대하게 출렁이는 것이 보였다. 순간 공포심이 일었다. 바짝 쫓아온 집채만 한 파도는 기자의 몸을 ‘붕’ 들어 올려 풀바깥쪽까지 떠밀어냈다. 파도가 하얗게 부서지며 등을 때렸다.

360t의 물을 쏟아내다

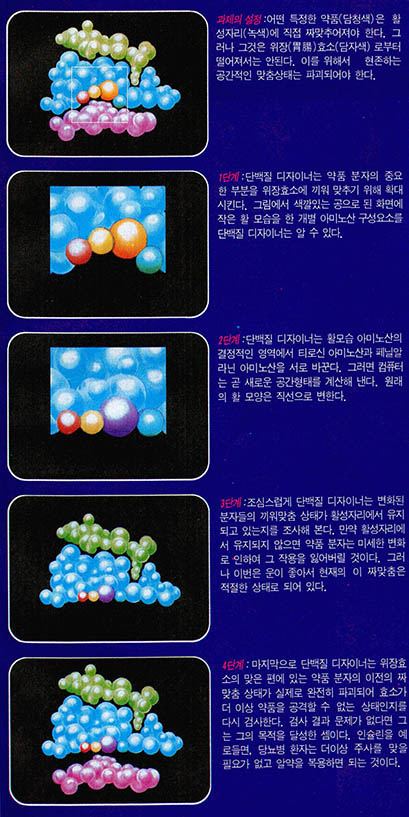

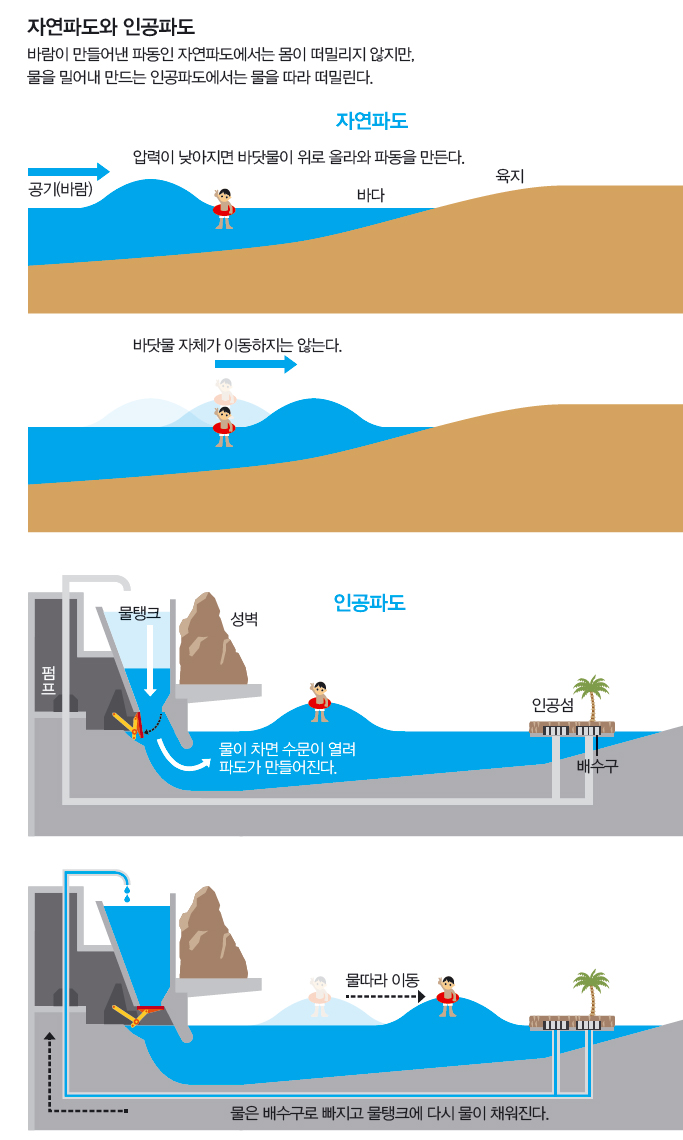

바다에서 치는 자연파도는 바닷물 자체가 이동하지는 않는다. 파도가 치는 바다에 떠 있어도 몸이 파도를 따라 위아래로 움직일 뿐 해변으로 밀려가지 않는다.

인공파도는 다르다. 파도풀장 안쪽에서 수면 밑으로 고압으로 압축한 공기를 빠르게 내보낸다. 물 자체를 미는 것이다. 밀려난 물이 다시 돌아오면 또 고압의 공기를 내보낸다.

이런 공기 배관은 풀장 크기에 따라 4~8개 설치한다. 공기 배관을 여는 위치에 따라 파도 모양과 위치가 달라진다. 하지만 이렇게 만든 파도는 1m 남짓으로 작다.

2m 이상 큰 파도를 만들기 위해서는 다른 방법을 쓴다. 오션월드의 인공 파도풀 끝에는 커다란 성벽이 있다. 그 뒤에 6개의 물탱크가 있다. 각 물탱크에 담을 수 있는 물의 양은 60t. 바닥에 있는 6개의 수문이 동시에 열리면 총 360t의 물이 쏟아진다. 2.4m 높이의 거대한 파도가 생긴다. 쏟아진 물이 풀 끝에 다다르면 바닥과 벽에 있는 구멍으로 빠져 나간다. 물탱크를 다시 채우고 수문을 열어 파도를 만드는 데는 약 1~2분이 걸린다.

이처럼 엄청나게 많은 양의 물을 한 번에 쏟아내기 때문에 안전에 유의해야 한다. 파도가 밀려 부서지는 곳은 특히 위험하다. 바닥에 폭 2m의 노란 선이 그려져 있고, 안전요원이 가지 못하게 한다. 안전요원인 이필언 씨(24)는 “수백t의 물이 쏟아져 밀어내는 힘이 강한데다가, 파도가 부서지면서 물이 어떻게 섞일지 모른다”며 “잘못 휩쓸려 거꾸로 떨어지면 머리를 다칠 수도 있다” 고 말했다.

#2 중력과 마찰력 사이, 워터슬라이드’

짙은 빨간색과 파란색이 번갈아 칠해진 터널은 어두워서 앞이 보이지 않았다. 거대한 동굴로 들어가는 것 같았다. 6인용 튜브는 슬라이드를 타고 내려가며 ‘빙글빙글’ 돌았다. 갑자기 터널이 개방되며 환한 빛이 드는가 싶더니 급경사를 만나 ‘뚝’ 떨어졌다. “꺄아아아악~!” 스릴이 극에 달했다. 워터파크에서 가장 인기가 많은 ‘워터슬라이드’다.

너무 가벼운 사람은 터널에 갇힐 수도 있다

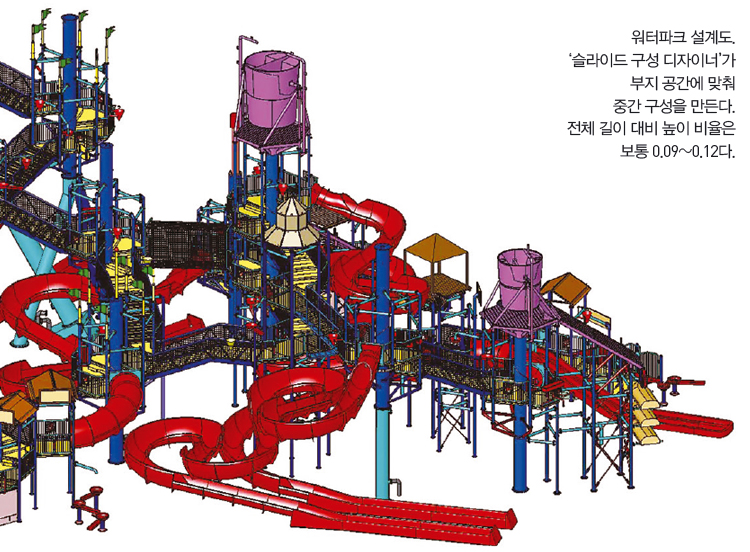

짜릿한 슬라이드를 만들 때 가장 중요한 것은 구성이다. 워터파크 시설 제작 업체에는 ‘슬라이드 구성 디자이너’가 따로 있다. 부지 공간에 맞춰 슬라이드 길이가 정해지면 중간 구성을 만드는 전문가다. 워터파크 테마에도 맞고 스릴도 느낄 수 있도록 디자이너는 다양한 시도를 한다.

디자인의 기본은 슬라이드의 총 길이 대비 높이 비율이다. 보통 0.09~0.12로 맞춘다. 예를 들어, 튜브를 타고 내려오는 길이가 100m라면 타워의 높이는 9~12m다. 이보다 작으면 평균 경사가 너무 완만해 재미가 떨어지고, 너무 크면 급경사 구간이 많아져 위험하다. 최근에는 이용객들이 더 짜릿한 재미를 요구해 슬라이드 중간에 다양한 코스가 추가되며 길이가 길어졌고, 높이도 높아졌다. 워터슬라이드가 ‘대형화’되는 추세다.

물론 각 구간마다 경사도는 다르다. 완만한 경사를 내려오다가 갑자기 60°에 가까운 급경사가 나타나 뚝 떨어지기도 한다. 이 때 속도는 시속 70km에 이르고, 자유낙하나 다름없는 느낌이 든다. 특히 터널형 구간이라 앞이 보이지 않거나, 곡선을 돌아 바로 급경사를 만나는 구간에서는 떨어질 것을 예상하지 못하기 때문에 스릴이 더 커진다.

이렇게 만든 디자인을 토대로 사람이 다치지 않도록, 그리고 구조적으로 튼튼하고 안전하게 만들 수 있도록 공학적 계산을 한다. 슬라이드 제작 업체인 캐나다 화이트워터웨스트의 김영국 디렉터는 “워터파크를 만들 때 공학적 편법을 동원하기도 한다”고 말했다. 예를 들어 마찰력과 원심력이 안전 범위를 벗어나면 날개나 그물을 설치하거나 아예 뚜껑을 덮어 터널형으로 만든다.

이용객의 무게도 중요한 변수다. 무게에 따라 중력과 마찰력, 원심력이 달라진다. 시설마다 키와 몸무게 제한이 있는 것도 이 때문이다. 외국에서는 맨몸으로 허공을 360° 회전하는 터널형 시설인 ‘아쿠아루프’에 여자 이용객이 갇힌 적도 있다. 몸무게가 가벼워 충분한 속도를 얻지 못하고 뒤로 다시 미끄러져 내려왔기 때문이다. 반대로 무거운 사람은 회전하다가 너무 큰 원심력을 받아 터널 벽에 부딪혀 다칠 수 있다.

반면, 무거우면 관성력이 커지는 원리를 역이용한 슬라이드도 있다. 튜브에 타는 탑승객 수를 늘린 것이다. 낙하하는 속도가 더 빨라지고 흔들리는 반경이 커진다. 김영국 디렉터는 “더 빠르고 재미있는 슬라이드를 만들기 위해 탑승객 수를 늘려 무게를 늘린 것”이라며 “모르는 사람과 함께 타는 것도 인기를 끄는 요소”라고 말했다.

물폭탄 맞으며 즐기는 롤러코스터 비밀은 ‘노즐’

지금까지 워터파크 시설은 중력만 이용하는 것이 많았다. 물을 이용하기 때문에 전기를 이용하는 일반 놀이기구와 달리 제약이 많기 때문이다. 화이트워터코리아 홍영기 대표는 “이용객들이 더 아찔한 놀이시설을 요구하기 때문에 최근 2년 사이에 일반 놀이기구처럼 모터나 도르래를 이용하는 시설이 등장했다”며 “튜브를 자기부상열차 원리로 띄우거나 슬라이드에 컨베이어 벨트를 붙이기도 한다”고 말했다.

300m길이의 거대한 빨간 뱀 같은 터널을 2인용 튜브를 타고 즐기는 오션월드의 ‘마스터 블라스터’는 상승과 하강을 반복한다. 거의 출발 높이까지 올라가기도 한다. 아무리 속도가 빨라도 이동 중에 마찰로 에너지를 잃기 때문에 관성으로만 처음 높이까지 올라가기는 어렵다. 올라간다고 하더라도 출발 전 상태처럼 정지해 버리고 만다.

그래서 마스터 블라스터의 올라가는 구간에는 슬라이드 바닥에 별도로 노즐이 있다. 흐르는 물의 양은 똑같지만 노즐 지름을 작게 만들어 물줄기가 세차게 뿜어져 나오게 해 튜브를 밀어올린다. 기자가 직접 타보니 내려갈 때보다 오히려 올라갈 때 속도가 더 빨랐다. 경기 덕소중 김정민 군은 “다른 슬라이드처럼 내려가기만 하는 게 아니라 롤러코스터처럼 올라갔다 내려가는 것을 반복하니까 훨씬 재미있다”고 말했다.

#3 물의 양으로 아찔한 마찰력을 조절한다

워터파크 슬라이드의 또 다른 핵심 요소는 물의 양이다. 물 양으로 마찰력을 조절하기 때문이다. 물은 공기에 비해 마찰력을 33분의 1로 줄인다. 워터파크의 슬라이드가 놀이터 미끄럼틀에서는 느끼기 어려운 아찔함을 제공할 수 있는 이유다.

워터파크가 대형화되는 추세기 때문에 마찰력을 조절하는 것이 더 중요해졌다. 잘못하면 대형사고로 이어지기 때문이다. 설악워터피아의 ‘메일스트롬’은 슬라이드 중간에 최대 지름 22m의 거대한 깔때기를 비스듬히 세운 시설이다. 최대 6명의 탑승객이 탄 튜브가 터널을 통과해 깔때기 안으로 ‘뚝’ 떨어진 뒤, 원래 갖고 있던 운동에너지로 둥근 벽면을 따라 지그재그로 진자 운동을 한다. 최대 높이에 올라가면 몸이 중력 방향과 거의 90°가 되는 짜릿함을 느낄 수 있다. 이때 자칫 물이 많아 마찰이 너무 작으면 튜브의 운동에너지 대부분이 위치에너지로 바뀌어 위험한 높이까지 올라갈 수 있다. 현재 깔때기 안으로 쏟아지는 물은 초당 450L 정도. 복잡한 계산과 수많은 실험을 통해 정해진 숫자다.

물 전체 가는 데 3일 걸린다.

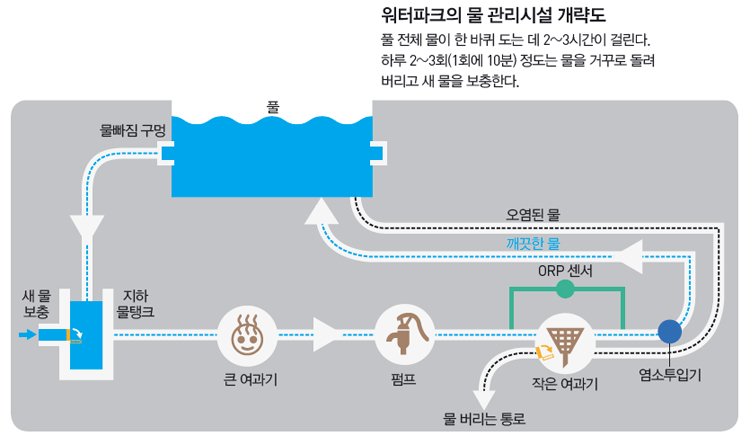

워터파크는 그야말로 물 천지다. 오션월드는 총 담수량이 1만 8000t에 달한다. 물을 모두 채우는 데만 일주일이 넘게 걸린다. 수많은 사람들이 내뿜는 땀과 각종 이물질로 오염된 물의 수질은 어떻게 관리하고 있을까.

기자는 오션월드 곳곳에서 안전요원들이 오염물질을 제거하는 모습을 볼 수 있었다. 바닥을 수시로 쓸거나 뜰채를 갖고 다니며 벌레와 각종 쓰레기를 바로바로 건져냈다.

지하실에 있는 펌프도 풀의 물을 계속 빨아들인다. 모든 풀의 안쪽 벽면이나 바닥에는 물이 빠져나가는 구멍이 있다. 인공파도풀에 섬처럼 떠 있는 노천 온천도 사실은 물이 나가는 통로다. 물은 가장 먼저 큰 여과기를 거친다. 여기서 머리카락 같은 큰 이물질을 거른다. 펌프에 들어가면 고장을 일으킬 수 있기 때문이다.

펌프를 거친 물은 더 촘촘한 여과기로 간다. 더 미세한 부유물질을 거른다. 이 여과기 바로 옆에는 ‘산화환원전위(ORP) 센서’가 붙어있다. 산화환원전위란 어떤 물질이 산화되거나 또는 환원되려는 경향의 강도를 나타내는 것으로, ORP 수치가 낮으면 물이 오염된 것이다. 그러면 오존이나 염소를 투입해 소독한다. 물이 이렇게 한 바퀴를 모두 도는 데 2~3시간이 걸린다. 물은 하루 3~6회 거른다.

하루 한 번 10분 정도는 펌프를 거꾸로 돌린다. 촘촘한 여과기에 걸러져 풀로 돌아가던 물이 다시 여과기로 돌아온다. 돌아온 물은 모두 버린다. 성수기에는 하루 2~3회, 총 7500t 정도를 버린다. 다른 워터파크도 일반적으로 이런 방식으로 총 담수량의 30~40%를 매일 버린다. 3일 정도면 전체 물을 갈게 된다.

이용객들은 대체로 워터파크의 수질이 깨끗하다는 반응이다. 7월 7일 자녀와 함께 오션월드를 찾은 이광우(45, 서울 홍제동)씨는 “워터파크를 자주 오는 편인데 피부에 문제가 생긴 적은 없다”고 말했다.

올 여름, 깨끗하고 시원한 워터파크의 품으로 더위에 지친 몸을 던져보는 건 어떨까. 짜릿한 과학으로 맛볼 수 있는 스릴은 덤이다.

이미지 출처│화이트워터코리아, 우아영