꽃샘추위가 한창이던 3월 12일 오후, 쌀쌀한 바람에 외투를 여미며 외진 곳에 덩그러니 놓여있는 건물 안으로 들어섰다.

“쿵쿵짝짝, 쿵쿵짝짝…”

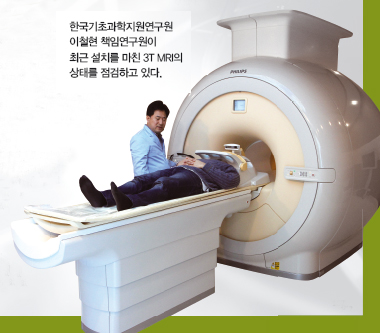

건물로 들어서자 누군가 드럼을 치고 있는 것처럼 일정한 박자 음이 계속해서 들려왔다. 리듬을 맞추며 발걸음을 옮기려는데 이철현 한국기초과학지원연구원 자기공명연구부 책임연구원이 기자를 막았다.

“가급적이면 멀리 떨어져서 이동하세요. 자기장이 카메라나 휴대전화에 영향을 미칠 수도 있습니다.”

벽에 바짝 붙어 두께가 15cm 정도 되는 두꺼운 벽을 통과하자 유리벽 너머로 병원에서만 봤던 커다란 자기공명영상장치(MRI)가 보였다. 한국기초과학지원 연구원이 지난해 12월 도입해 설치를 완료한 ‘3T MRI’였다. MRI가 있는 방문을 열자 ‘쿵짝’ 소리는 점점 더 커졌다.

MRI 내부에는 강한 전자석이 있는데 저항이 ‘0’인 초전도 상태를 유지하기 위해서는 온도가 낮은 액체헬륨을 계속해서 넣어줘야 한다. ‘쿵짝’ 소리는 기체로 변한 액체헬륨을 압축시켜 다시 액체로 만들어 주는 소리였다.

MRI에 가까이 가려면 동전이나 벨트 등 철로 된 물건은 모두 밖에 내놓아야 한다. 특히 인공심장과 같이 수술로 인해 몸 안에 인공구조물이 있는 경우에는 절대 접근하면 안 된다. 강한 자기장 때문에 쇠붙이가 MRI에 달라붙거나 인공심장이 멈출 수도 있다. MRI의 초전도자석은 한 번 작동하고 나면 10~20년 동안 전원 공급이 없어도 자석상태를 유지한다. 쇠붙이가 기계에 달라붙으면 온도를 올려서 자기장의 세기를 낮춰야 하는데 실제 이런 일이 발생한다면 운영 미숙으로 ‘징계’감이다. 문득 보이지 않는 공포 ‘방사능’이 떠올랐다. 이 책임연구원은 “MRI는 X-선 촬영이나 컴퓨터단층촬영(CT)을 할 때 나오는 방사능이 없다”며 기자를 안심시켰다.

“MRI로 할 수 있는 것들은 굉장히 많습니다. 올해 말 7T MRI를 설치하고 운전에 들어가게 되면 조금 더 정확한 영상으로 많은 연구자들이 연구를 하는데 도움을 줄 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.”

충청북도 청원군에 위치한 한국기초과학지원연구원 오창센터에는 지난해 12월 3T MRI를 설치하고 장비가 잘 작동하는지 확인하는 시험 가동을 하고 있다. 장비에 문제가 없는 것이 확인되면 3월 말부터 본격적으로 ‘시뮬레이션 연구’를 시작한다.

“KTX와 비교하면 지금은 사람을 태우지 않은 채로 KTX가 노선을 달리고 있는 상황입니다. 3월 말부터 시작하는 시뮬레이션 연구는 완공된 KTX에 철도 관계자들이 탑승한 채 운행을 하는 것과 같죠. 모든 것이 완료되면 7월 말부터 본격적인 연구를 시작 합니다.”

최근 서울 시장 아들의 병역 문제가 불거지면서 대중의 관심을 한 몸에 받았던 MRI. MRI와 관련된 궁금증을 풀기 위해 온 몸에 자기장을 한껏 받으며 MRI가 있는 방 안으로 들어갔다.

MRI, 몸속에서 흥분한 수소핵 찾아낸다

MRI의 역사는 ‘핵자기공명(NMR·核磁氣共鳴)’이 개발된 1946년부터 시작한다. 미국 하버드대와 스탠퍼드대 연구진이 공동 개발한 NMR은 분자의 구조나 특징을 파악할 때 사용한다. 자기장을 띠고 있는 곳에 놓인 물질의 원자핵이 고주파와 만나면 공명현상에 의해 특정 고주파를 흡수하며 에너지 상태가 높은 곳으로 올라간다. 수소핵이 다시 제자리로 떨어지면서 에너지를 전자파 형태로 방출하는데 이를 측정하면 분자의 구조나 물리적 성질, 전기적 특성 등을 알아낼 수 있다.

1973년 미국 뉴욕주립대 의대 폴 로터버 교수는 물분자에 가하는 자기장을 일정한 세기로 변화시키면, 수소핵에서 방출되는 전파가 위치에 따라 다르게 나타난다는 것을 발견했다. 이 전파를 정확히 측정하면 신체 어느곳에서 발생한 수소핵인지 알아낼 수 있다. 하지만 공명하는 물분자의 신호를 빠르게 분석할 수 없어 로터버 교수의 영상은 신체 장기를 국소적이고 희미하게 보는 것에 만족해야했다. 영국 노팅엄대 물리학과 피터 맨스필더 교수가 자기장에서 공명하는 물분자의 신호를 빠른 속도로 분석하고 이를 2차원 단면으로 나타낼 수 있는 기술을 개발하면서 비로소 MRI가 세상에 태어났다. 두 교수는 MRI 개발 공로를 인정받아 2003년 노벨생리의학상을 공동으로 수상하는 영예를 안았다.

MRI가 등장하면서 신체 내부를 볼 수 있는 영상진단법은 획기적인 변화를 맞이했다. X선이나 초음파를 이용한 기존 방식은 방사선 노출로 인체가 해를 입거나 해상도가 낮은 문제를 갖고 있었다. MRI는 강한 자기장을 사용하는데 현재 널리 보급된 3T MRI는 인체에 해롭지 않은 것으로 알려졌다. 또한 우리 몸의 70%를 이루고 있는 물의 수소 원자를 이용하기 때문에 신체 내부를 정확하게 볼 수 있다.

3T와 7T? 다 같은 MRI가 아니다!

어떤 병원에 MRI가 있다고 해서 다 같은 MRI가 아니다. MRI는 자기장의 크기에 따라 나뉜다. MRI 앞에는 0.5T, 2T, 3T, 7T 등이 붙는데 이는 자기장의 크기를 의미한다. ‘T’는 자기장을 나타내는 단위인 ‘테슬라(Tesla)’로 1테슬라는 1만 가우스(Gauss)와 같다. 지구의 자기장 강도가 약 0.5가우스이므로 MRI가 갖고 있는 자기장의 세기는 지구 자기장의 적게는 수만 배, 많게는 수십 만 배에 해당한다.

MRI는 자기장이 강해질수록 선명한 영상을 얻을 수 있다. 자기장이 크면 자기장 내부에 놓인 수소핵의 에너지 차이가 커지게 된다. 고주파를 맞고 높은 에너지 상태로 뛰어 오른 수소핵이 다시 낮은 에너지 상태로 되돌아오면서 방출하는 전자파도 강해진다. MRI 영상은 이 전자파를 측정해 얻기 때문에 전자파의 세기가 강해질수록 더 선명한 영상이 가능하다.

현재 일반적인 병원에서 많이 사용하는 1.5T~3T MRI의 해상도는 1mm수준, 7T MRI의 해상도는 0.3mm로 이정도 해상도면 모세혈관까지 낱낱이 드러날 정도의 영상을 얻을 수 있다. 하지만 아직 기능이나 소프트웨어 등 많은 분야가 ‘최적화’ 되지 않은 상황이다. 3T MRI는 많은 연구가 이어져 대중화가 됐다고 볼 수 있지만 7T MRI는 전 세계적으로 약 40여대, 우리나라에는 현재 단 한 대만 보급된 상황이기 때문에 많은 연구가 뒤따라야 한다.

MRI의 가장 큰 장점은 생명체가 살아있는 상태에서 내부 영상을 얻을 수 있다는 점이다. 병원에 있는 MRI가 병을 진단하거나 치료 후 경과를 살피는데 이용된다면 연구소의 MRI는 신약의 효과를 확인하거나 신체 내부에서 일어나는 현상을 알아내는 등 여러 분야에 적용된다.

한국기초과학지원연구원 오창센터에는 동물전용 4.7T MRI와 9.4T MRI를 이용해 다양한 연구를 하고 있다. 이 책임연구원은 “최근 동물용 MRI를 이용해 통증, 가려움을 느꼈을 때 뇌에서 일어나는 변화를 알아냈다”며 “임상실험이 어려운 경우에 동물용 MRI로 많은 실험이 가능하다”고 말했다.

한국기초과학지원연구원에는 올해 말에 인체용 7T MRI도 들여온다. 전 세계적으로 약 40여대 밖에 없는 신형 MRI로 우리나라에서는 가천의대 뇌과학센터에 이어 두 번째로 설치된다. 설치와 시뮬레이션 연구가 끝나는 내년 중순부터 본격적으로 연구에 투입된다.

지난해 들여온 3T MRI와 올해 말 설치되는 7T MRI 모두 성능을 극대화 할 수 있는 부분에 초점을 맞춰 연구에 집중할 계획이다. 대표적인 것이 신체의 각 기능에 최적화된 ‘수신코일’의 개발이다. 고주파를 맞고 방출되는 전자파는 장기나 신체 부위에 따라 다르게 나타난다. MRI 영상을 찍을 때 신체의 특성에 적합한 수신코일을 사용하는데 정확하고 선명한 영상을 얻기 위해 업그레이드된 수신코일을 내놓겠다는 것이다.

MRI로 촬영한 영상에 색을 입혀 정보 해석에 도움을 주는 기술도 개발한다. 이 책임연구원은 “영상처리를 할 때 불필요한 신호를 제거하고 부위별로 다른 색을 입히면 연구자가 사진을 정확하게 해석할 수 있을 것”이라고 말했다.

한국기초과학지원연구원은 이처럼 MRI와 관련한 기반기술로 확보해 많은 연구자들이 좋은 연구결과를 낼 수 있도록 활발한 투자를 할 계획이다. 이 책임연구원은 “대중화된 3T MRI는 응용을 중심으로 한 기초임상연구 지원을, 7T MRI는 하드웨어와 소프트웨어 중심의 활용기술개발에 특히 중점을 둘 것”이라며 “MRI를 이용하는 연구자가 만족할만한 결과를 낼 수 있도록 노력할 것”이라고 말했다.