1991년 7월 11일 덴마크 남쪽 빈데비 해상에 높이 40m가 넘는 풍력발전기 11기가 우뚝 섰다. 해안가로부터 1.5km나 떨어져 있어 육지에서는 흐릿한 기둥처럼 보일 뿐이다. 곧 초속 17m의 강한 바람이 불기 시작했다. 길이가 35m에 달하는 거대한 날개(블레이드)가 서서히 돌자 육지에 있는 변전소에서 전기가 들어오고 있다는 신호가 잡혔다. 세계 최초의 상업용 해상풍력 단지가 태어난 순간이었다.

20년이 흘렀다. 이제는 해상풍력이 ‘대세(大勢)’라고 한다. 처음 세워진 해상풍력 발전기 1대가 하루에 생산할 수 있는 전기는 최대 450KW(킬로와트, 1KW는 1000W). 지금은 하루에 3MW(메가와트, 1MW는 100만W)를 생산할 수 있는 발전기가 우후죽순처럼 늘어나고 있다. 010년 기준 전세계에 있는 해상풍력 발전기가 하루에 생산할 수 있는 전력량은 2.9GW(기가와트, 1GW는 10억W)로 약 100만 명의 인구가 사용할 수 있는 양이다. 육지에서 바다로, 새로운 삶의 터전으로 바삐 이사 갈 채비를 하고 있는 해상풍력의 핵심 기술을 찾아봤다.

바다에 설치하는 풍력발전기는 육상에서는 크게 문제가 되지 않는 두 가지를 해결해야 한다. 높이 50~100m, 무게 수백t에 달하는 풍력발전기를 바다의 거친 풍랑에도 끄떡없도록 단단하게 설치하는 것, 바다에서 생산한 전기를 1~10km 떨어진 육지로 손실 없이 전달하는 일이다. 아무리 좋은 터빈이 있더라도 바다에 단단하게 세우지 못하면 기둥이 흔들려 발전기 효율이 떨어진다. 전기를 육지로 전달하는 과정에서 손실이 발생하면 어렵게 바다에 설치한 풍력발전기는 커다란 바람개비가 될 뿐이다. 전문가들은 이 두 가지 기술이 해상풍력의 ‘핵심’이라고 입을 모았다.

해상풍력을 건설할 때 드는 비용을 살펴봐도 이는 드러난다.

육상풍력은 전기를 생산하는 터빈에 전체 비용의 70%를 사용하지만 해상풍력은 바다에 발전기를 세우고 전기를 전달하는 공사에 드는 비용이 50%를 차지한다.

‘단단히’ 꽂고 ‘손실 없이’ 전달

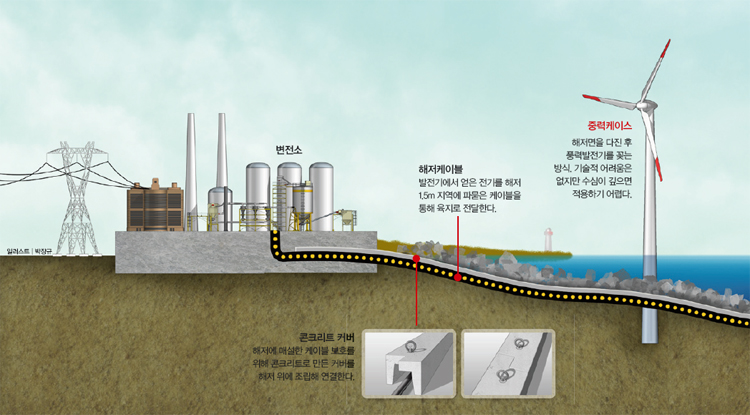

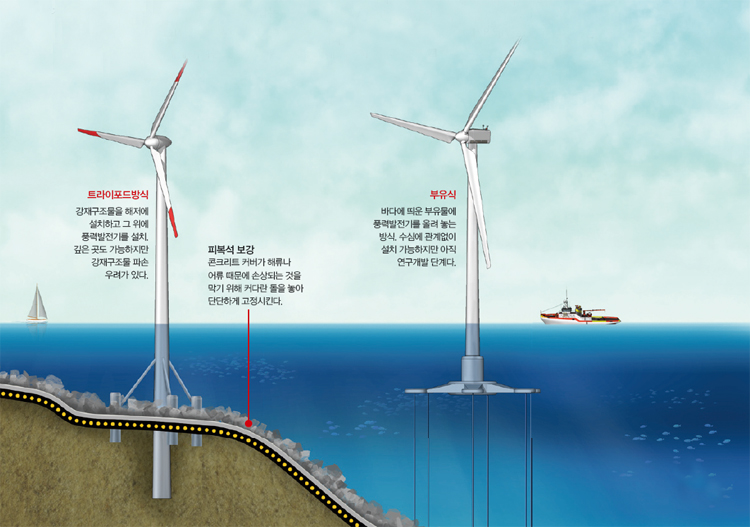

풍력발전기를 해저 바닥에 설치하는 방법은 수심에 따라 다르다. 수심이 0~20m인 얕은 곳에서는 해저면을 콘크리트로 다진 후에 기둥을 꽂는 ‘중력 케이스’ 방식을 사용한다. 콘크리트로 단단히 고정한 아랫부분이 해저에서 발생하는 수중 저항을 견뎌낸다. 큰 기둥을 단순히 바닥에 꽂기 때문에 기술적으로 큰 어려움이 없어 초기 해상풍력 단지를 만들 때 많이 사용했다. 하지만 무게가 수십t, 지름이 5m이상되는 기둥을 수심이 깊은 곳에서 적용하기는 어렵다. 수심 20~50m 이내에 설치할 때는 ‘모노파일’ 방식이 좋다. 해저면에 콘크리트 지지대를 만들고 단단한 쇠기둥을 박아 그 위에 발전기를 설치하는 형식으로 현재 해상풍력 단지에 가장 많이 사용된다. 하지만 풍력발전기가 쇠기둥에 의지해야 하기 때문에 발전기의 크기가 커지면 쇠기둥이 무게를 이겨내지 못하고 균열이 생기거나 파괴될 수 있다. 쇠기둥이 바닷물에 오래 노출되면서 부식의 위험도 생긴다. 쇠기둥을 해저에 단단하게 박으려면 커다란 망치로 약 1만 번 이상 강하게 때려야 하는데 이때 발생하는 “쿵~쿵~”거리는 소음에 돌고래가 폐사할 수도 있다.

수심 80m 정도의 먼 바다로 나갈 때는 ‘자켓’, ‘트라이포드’ 방식이 적당하다. 단단한 강재구조물을 해저에 설치해 고정한 뒤 그 위에 풍력발전기를 설치한다. 수심이 깊은 곳에서도 가능하다는 장점이 있지만, 강재구조물을 설치할 때 용접이 많이 필요해 설치 가격이 비싸다. 풍력발전기의 진동을 강재구조물이 견디지 못하고 부러지거나 변형될 수 있다.

수심에 따라 공사 방식이 달라지는 가장 큰 이유는 경제성 때문이다. 깊은 바다로 나가야 바람도 많이 불고 넓은 공간을 활용할 수 있는데 공사비가 상승하기 때문에 쉽지 않다. 대안으로 떠오른 방식이 최근 연구개발 중인 ‘부유식’이다. 배처럼 띄운 구조물에 발전기를 세우는 방식이다. 최수영 한국전력기술 풍력팀장은 “부유식은 수심과 관계없이 풍력발전기를 설치할 수 있는 것이 장점”이라며 “하지만 아직 실험 단계일 뿐이라 상용화까지는 10~15년 이상 걸릴 것”이라고 말했다. 바다에 배를 띄워 기둥을 설치하고 날개를 끼운 뒤 발전을 시작했는데 생산한 전기가 육지로 넘어오던 중 손실이 발생하면 손해가 이만저만이 아니다.

해상풍력 발전기에서 만들어진 전기는 해저에 파묻은 케이블을 통해 육지로 이동한다. 지나가던 배가 닻을 내리거나 해류, 혹은 어류의 움직임에 케이블이 손상될 우려가 있어 해저면으로부터 1.5m 깊이의 땅굴을 판 뒤에 케이블을 묻는다.

케이블 위에는 콘크리트로 만든 뚜껑을 덮어 이중으로 보호한다. 콘크리트 커버가 움직이는 것을 막기 위해 주변에 커다란 돌을 놓아 고정시키기도 한다. 물에 젖으면 단단하게 굳는 ‘수중불분리성 콘크리트’를 잔뜩 쌓아 케이블 주변을 마치 ‘요새’처럼 보호하는 방법도 사용된다. 최 팀장은 “풍력발전기가 해안에서 약 2~5km 떨어져 있는 경우에는 생산한 전기를 바로 가정에서 쓸 수 있게 교류형식으로 전달하지만 거리가 멀 경우에는 손실을 줄이기 위해 직류로 바꿔 전송한다”고 말했다.

복합형 해상 풍력발전단지로

우리나라는 뛰어난 조선업, 터빈 개발 기술을 앞세워 해상풍력 선진국을 바짝 뒤쫓고 있다. 최근 제주도는 해상풍력 단지에 관광, 가두리양식 등의 요소를 결합한 ‘복합형 해상풍력 발전 단지’ 계획을 수립했다. 2014년 초 제주도 서부지역 해안에서 2km 떨어진 지점에 설치되는 150MW급 규모의 해상풍력 단지 아래 가두리 양식장을 만들고 해저에서 이를 관찰할 수 있는 ‘아쿠아리움’까지 결합한다는 계획이다. 전기와 어종관리라는 두 마리 토끼를 동시에 잡는 것이 목표다. 해상풍력이 완전무결한 에너지원은 아니다. 해외조사에 따르면 해상풍력 단지가 주변 생태계에 미치는 영향은 육상풍력에 비해 미미하다고 나타났지만 그래도 챙겨봐야 할 것들이 많다.

바다 위를 날아다니는 조류가 풍력발전기에 부딪칠 수도 있고 높이가 100m나 될 정도로 워낙 높다 보니 철새의 이동방향에 영향을 미칠 가능성도 있다. 해저 케이블 주변에서 발생하는 전자장과 저주파 소음으로 근처에 살고 있는 동식물이 스트레스를 받거나서식지를 떠날 수도 있다. 우리나라에는 아직 해상풍력 단지가 건설된 곳이 없어 환경에 미치는 영향을 정확히 파악할 수 없는 것도 문제다. 해상풍력이 깨끗하고 안전한 에너지로 인정받기 위해서 반드시 넘어야 하는 과제다.

[제주도가 계획하고 있는 복합형 해상풍력 발전 단지 조감도. 해상풍력 단지 아래 가두리 양식과 ‘아쿠아리움’을 결합한다는 계획이다.]