200년 전 독일 청년을 시인의 길로 이끈 건 신비로운 식물에 대한 환상이었지만, 신비로운 동물에 대한 상상력은 20세기의 동물학자를 화가로 만들었다. 독일 칼스루에공대 생물학과의 게롤프 슈타이너 전 교수는 2차 세계대전이 막바지던 때에 방공호와 제자의 집을 전전하며 암울한 삶을 보냈다. 그러나 천진난만한 상상력은 어두운 삶 속에서도 빛을 잃지 않는 법. 그는 전에 없던 왕성한 창작력과 필력으로 한 생물 목(생물 분류의 중간 단계)을 그림과 글로 완벽하게 창조해 내기에 이른다. 바로 ‘코쟁이(나조벰)류’라고 이름 붙은 포유류다.

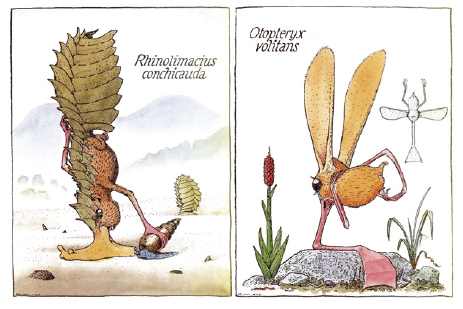

코쟁이류는 한마디로 ‘코의, 코에 의한, 코를 위한’ 포유류다. 후각생리학자였던 슈타이너 교수는 코의 형태와 기능을 극단으로 발달시키면 어떤 동물이 나올까를 상상했다. 따라서 몸의 다른 부분은 다른 포유류와 비슷하지만 코만 비대한 동물이 탄생했다. 그가 만든 코는 다양하다. 촉수 모양을 한 코에서부터 깔때기를 연상시키는 코, 말뚝처럼 체중을 지탱하는 코, 지렛대처럼 생긴 코(왼쪽 위 그림)까지 온갖 기상천외한 모습을 하고 있다.

동물은 겉모습만 특이해서는 살 수 없다. 그 지역의 환경에 적합하지 않으면 멸종을 피할 수 없기 때문이다. 코쟁이류의 비대한 코는 모두 나름의 역할과 능력을 갖추고 있다. 나팔 모양의 코는 물속 플랑크톤을 먹기 좋게 만들어졌고 말뚝 모양의 코는 단단한 근육과 뼈로 이루어져 온몸을 지탱할 수 있다. 지렛대처럼 생긴 코는 몸이 가벼운 ‘뛰엄코쟁이’에게 펄쩍펄쩍 뛰어다닐 수 있는 능력을 줬다.

다윈 핀치가 갈라파고스에서 다양한 모습의 부리를 지니도록 적응방산(환경에 맞게 다양한 형태로 진화해 퍼짐)을 겪었듯, 코쟁이류도 고립된 ‘하이아이아이’ 섬에서 다양한 모습으로 진화했다.

하지만 다시 한 번 생각해 보면 이상한 생각이 든다. 매년 세계자연보전연맹(IUCN)에서 수십~수백 종의 ‘신종생물’을 발표하지만, 코쟁이류처럼 희한한 생물을 본 적이 드물기 때문이다. 코쟁이류처럼 코로 걷거나 코로 먹이를 흡입하고, 코로 점프하는 동물 정도는 나와 줘야 신종생물이라고 할 수 있지 않을까. 이에 대한 해답은 ‘아니다’이다. 동물에서 겉모습을 담당하는 유전자는 전체의 극히 일부다. 나머지는 대부분 조직과 기관을 형성하거나 몸 속의 단백질을 만들고 유전자를 복제하는 과정, 그리고 에너지를 생산하고 소비하는 과정에 쓰인다. 아무리 변이가 일어나더라도 이제까지 발견된 동물과 겉모습이 완전히 다른 생물이 새로 탄생할 가능성은 대단히 드물다. 심지어 완전히 다른 진화 경로를 거쳐온 동물이라도 박쥐와 새처럼 비슷한 기능과 형태를 가진 기관을 발전시키는 것이 현실이다. 이를 생물학에서는 ‘수렴진화’라고 한다. 수렴진화가 정설인 한, 지구에서 실제로 코쟁이류를 만날 가능성은 크지 않다.

저자는 이 작품을 철저히 사실과 구분할 수 없게 만들었다. 책에 등장하는 지명도, 종과 속까지 등장하는 동물의 학명도, 주석도 대부분 가짜다. 심지어 등장하는 학자들과 작가 자신의 이름도 가짜다(하랄트 슈튐프케라는 필명으로 출판했다). 영화로 이야기하면 일종의 ‘페이크 다큐’인 셈이다. 실제로 이 동물에 대해 들어본 적이 있는 생물 전공자 중에도 코쟁이류가 상상의 동물인지 모르고 있는 경우가 많다. 그만큼 설득력이 있다는 뜻이다. 여기에는 직접 그린 섬세한 그림이 큰 몫을 했다. 그림만 보면 신기한 이 동물을 동물원에 가면 바로 만날 것 같다. 더구나 대단히 아름답기도 하다. 다른 사진이나 일러스트를 전혀 쓰지 않고도 책 한 권을 흥미롭게 넘기게 하는 것은 그림의 힘이다. 과학 일러스트의 본보기로 삼을 만하다.

실제인지 사실인지 구분하기 어려운 과학 ‘페이크 다큐’로는 두걸 딕슨의 ‘인류 시대 이후의 미래동물 이야기’ 역시 만만치 않다. 동물 도감 형태를 띤 이 책은 원제목 ‘인류 이후(After man)’가 말해 주듯, 인류가 완전히 멸망한 5000만 년 뒤부터 1억 년 뒤까지의 동물을 상상한다. 이 때 전범은 슈타이너 교수의 상상력이다. 해부학적 지식과 생태학적 지식, 그리고 미래 환경에 대한 적응력을 바탕으로 창조했기 때문이다.

하지만 이 책은 코쟁이류와는 달리 교훈을 충실하게 지킨다. ‘동물 분류에서 겉모습은 덜 중요하다.’ 이 책에 등장하는 지금의 사슴처럼 생긴 ‘팔랑크스’는 사실은 설치류가 진화한 모습이다. 곤충 먹는 동물(식충목)의 후손인 ‘슈록’은 오소리와 닮았다. 수렴진화를 고려한 딕슨의 미래의 지구를 보면, 적어도 코쟁이류가 탄생할 가능성은 1억 년 뒤에도 희박할 것 같다.

저자는 이 작품을 철저히 사실과 구분할 수 없게 만들었다. 책에 등장하는 지명도, 종과 속까지 등장하는 동물의 학명도, 주석도 대부분 가짜다. 심지어 등장하는 학자들과 작가 자신의 이름도 가짜다(하랄트 슈튐프케라는 필명으로 출판했다). 영화로 이야기하면 일종의 ‘페이크 다큐’인 셈이다. 실제로 이 동물에 대해 들어본 적이 있는 생물 전공자 중에도 코쟁이류가 상상의 동물인지 모르고 있는 경우가 많다. 그만큼 설득력이 있다는 뜻이다. 여기에는 직접 그린 섬세한 그림이 큰 몫을 했다. 그림만 보면 신기한 이 동물을 동물원에 가면 바로 만날 것 같다. 더구나 대단히 아름답기도 하다. 다른 사진이나 일러스트를 전혀 쓰지 않고도 책 한 권을 흥미롭게 넘기게 하는 것은 그림의 힘이다. 과학 일러스트의 본보기로 삼을 만하다.

실제인지 사실인지 구분하기 어려운 과학 ‘페이크 다큐’로는 두걸 딕슨의 ‘인류 시대 이후의 미래동물 이야기’ 역시 만만치 않다. 동물 도감 형태를 띤 이 책은 원제목 ‘인류 이후(After man)’가 말해 주듯, 인류가 완전히 멸망한 5000만 년 뒤부터 1억 년 뒤까지의 동물을 상상한다. 이 때 전범은 슈타이너 교수의 상상력이다. 해부학적 지식과 생태학적 지식, 그리고 미래 환경에 대한 적응력을 바탕으로 창조했기 때문이다.

하지만 이 책은 코쟁이류와는 달리 교훈을 충실하게 지킨다. ‘동물 분류에서 겉모습은 덜 중요하다.’ 이 책에 등장하는 지금의 사슴처럼 생긴 ‘팔랑크스’는 사실은 설치류가 진화한 모습이다. 곤충 먹는 동물(식충목)의 후손인 ‘슈록’은 오소리와 닮았다. 수렴진화를 고려한 딕슨의 미래의 지구를 보면, 적어도 코쟁이류가 탄생할 가능성은 1억 년 뒤에도 희박할 것 같다.