.jpg)

.jpg) 가장 멋들어진 장면을 만나기 직전, 두 눈을 감는다. 그리고 숨을 깊게 들이마신다. 박하향일까, 소다 맛일까.숲에서 나는 싱그러운 향기에 코끝이 찡해진다. 도시의 공해에서 벗어나 수많은 나무들이 뿜어내는 숨을 들이마시니 ‘코가 두 개였으면 좋겠다’는 우스꽝스런 생각이 든다. 상쾌한 기분 탓에 몸이 날아오를지도 몰라,살포시 눈을 뜨고 천국 같은 경치를 감상한다.

가장 멋들어진 장면을 만나기 직전, 두 눈을 감는다. 그리고 숨을 깊게 들이마신다. 박하향일까, 소다 맛일까.숲에서 나는 싱그러운 향기에 코끝이 찡해진다. 도시의 공해에서 벗어나 수많은 나무들이 뿜어내는 숨을 들이마시니 ‘코가 두 개였으면 좋겠다’는 우스꽝스런 생각이 든다. 상쾌한 기분 탓에 몸이 날아오를지도 몰라,살포시 눈을 뜨고 천국 같은 경치를 감상한다.뾰족한 전나무들이 하늘을 찌르고 있다. 일부러 누가 심어놓은 것처럼, 길고 늘씬한 나무들이 질서정연하게 산을 가득 채웠다. 빽빽한 숲 사이로 곰이 다니고 바람이 다니고 구름이 다닌다. 거대한 구름이 ‘숲의 정령’이 된 듯이 산자락에 누워 잠시 쉬었다 간다. 그 뒤를 따라, 겨울이 되면 눈이 푹신하게 쌓여 세계적인 스키장으로 변하는 휘슬러 산이 있다.

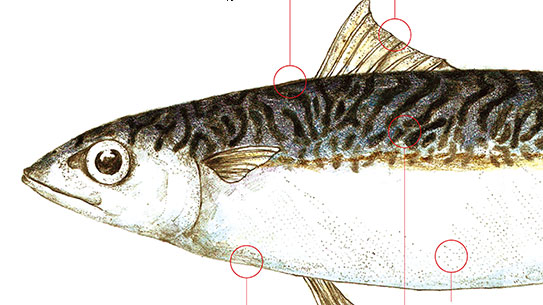

휘슬러가 속한 브리티시컬럼비아 주는 조물주의 손길을 아직 간직하고 있다. 만년설이 남아 있는 산맥이 병풍처럼 펼쳐져 있고 서쪽으로는 끝이 보이지 않을 만큼 넓고 푸른 태평양이 맞닿아 있다. 산에서는 곰과 사슴을, 숲에서는 너구리와 다람쥐를, 바다에서는 범고래와 각종 물고기를, 그리고 강으로 거슬러 올라오는 연어를 만날 수 있다.

이곳에서 사람과 동물을 여유롭게 품고 있는 것은 숲이다. 사람의 발길이 닿고 자동차가 달리는 곳이라도 숲이 있는 곳에는 언제나 동물들이 평화롭게 살고 있다. 브리티시컬럼비아 주 곳곳을 돌아보며, 맑은 공기와 깨끗한 자연을 지켜주는 ‘숲의 정령’들을 찾아보자.

.jpg)

흔들다리와 곤돌라 타고 숲을 즐기다

‘숲의 정령’이 가꿔놓은 이곳은 풍성함 그 자체다. 구름과 만년설에 휘감길 만큼 우뚝 솟은 산과 해안을 따라 달리는 도로, 크고 작은 동물들이 자유롭게 뛰어다니는 들판까지 늘씬하고 기다란 나무들이 차지했다. ‘빽빽할 삼(森)’자에 들어 있는 나무 세 그루로는 표현이 되지 않는다. ‘나무 목(木)’자를 열 번 정도 쌓으면 될까. 피톤치드 를 뿜으며 산과 바위, 사람과 동물을 품은 장엄한 숲은 말로 설명하기 어렵다.

브리티시컬럼비아 주에서 가장 잘 알려진 곳, 캐필라노 협곡에서도 풍성한 산림을 만끽할 수 있다. 숲이 신선한 피톤치드를 쌓아 두고 일상생활의 피로와 공해에 찌든 도시인들을 기다리고 있다. 이곳의 명물, 서스펜션 브릿지를 만나러 들어가는 숲의 입구에서부터 다리를 건너는 순과 다리 건너편까지 광활한 숲이 펼쳐져 있다. 사람들이 움직일 때마다 흔들리는 다리도 재미있지만, 앞뒤로 보이는 ‘숲 거인’과 발 아래로 보이는 광대한 계곡이 더욱 아찔하게 만든다.

더 높은 곳에서, 더 광활한 숲을 보고 싶다면 다리가 아닌 곤돌라를 타면 된다. 숲의 정령들이 잠시 쉬었다 가는 피츠시먼스 산악지대에는 길이 4.3km로 세계에서 가장 긴 곤돌라인 ‘픽투픽’이 있다. 픽투픽이란 이름에서 알 수 있듯이 이 곤돌라는 산봉우리와 산봉우리를 잇는다. 이 덕분에 휘슬러 산(해발 2182m)과 블랙콤 산(해발 1860m) 두 곳에서 하루 동안 스키를 즐길 수 있다. 스키를 타지 않는 계절에도 즐거움이 넘쳐난다. 곤돌라의 높이가 최대 437m나 되기 때문에 높은 산과 골짜기, 숲을 한눈에 감상할 수 있다. 구름 속을 지날 때 건너편에서 구름을 뚫고 다가오는 곤돌라도 몽환적이다. 산꼭대기에서 산악자전거를 타고 구불구불 산길을 따라 내려가는 사람들도 눈에 띄었다.

.jpg)

.jpg)

숲의 영혼을 지키는 사람들

캐나다 숲에는 대개 침엽수인 전나무(Abies holophylla )와 붉은 삼나무(Thuja plicata ), 활엽수인 플라타너스(Platanus acerifolia )와 설탕단풍나무(Acer saccharum )가 있다. 가느다랗고 부드러운 잎들이 출렁출렁 춤을 추고 있는 전나무는 ‘크리스마스 트리’로 잘 알려져 있다. 목질이 단단한 붉은 삼나무로는 가구를 만든다. 캐나다 국기 한 가운데에 그려진 붉은 잎은 설탕단풍나무의 잎이다. 어린아이 손처럼 생긴 우리나라 단풍(Acer palmatum )과 달리 잎이 넓적하고 수액이 달콤하다. 캐나다인들은 달달한 단풍 수액으로 시럽이나 설탕, 사탕, 커피, 차 등을 만든다.

캐나다에서는 나무의 다양한 변신을 찾아보는 재미가 있다. 도로에 세우는 표지판과 전봇대도 나무 한 그루를 다듬어 만든다. 길가에서 집 안을 들여다보지 못하도록 가리는 것도 돌담이나 울타리가 아닌 일렬로 가꿔놓은 나무들이다. 서로 경쟁이라도 붙었는지 집집마다 정성껏 손질해 놓은 ‘나무 담’을 보면 굳이 집에 들어가지 않아도 집주인의 꼼꼼함과 세심함을 느낄 수 있다.

숲속이나 공원에 가보면 화려한 목각인형(토템폴)을 쉽게 볼 수 있다. 영국과 프랑스에서 건너온 사람들이 캐나다를 세우기 훨씬 전, 이 땅을 지켜왔던 캐나다 인디언(원주민)들의 작품을 모사한 것이다. 토템폴을 자세히 보면 범고래, 원숭이, 물총새, 천둥새 같은 동물들이 탑처럼 쌓여 있다. 부족마다 숭배했던 동물들을 한데 모아 놓았다. 날개를 양옆으로 활짝 벌린 천둥새 같은 동물들과 달리 사람은 자세히 들여다보지 않으면 눈치 채지 못할 정도로 작게 조각했다. 그들이 얼마나 자연을 사랑했고 경외했는지 알 수 있는 부분이다. 오랫동안 함께 살아온 ‘숲의 정령’을 기다란 목각인형으로 남겼기 때문일까. 캐나다 곳곳에는 아직도 인디언의 숨결이 남아 있다. 지역 이름에서도 찾을 수 있다. 퀘벡은 ‘좁아지는 강물’, 토론토는 ‘약속의 장소’를 뜻하는 인디언 말에서 따온 것이다.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

동물 모습으로 환생하다

밴쿠버 북서쪽에 있는 스탠리 공원에서도 울창한 숲을 즐길 수 있다. 피톤치드에 흠뻑 취해 나무 사이를 거닐다보면 사람과 다른 모습으로 탄생한 ‘숲의 정령’들이 먹이를 찾거나 사랑을 나누는 모습을 볼 수 있다.

나무들이 거인 손바닥 같은 잎을 너풀너풀 흔들고 있다. 마로니에(Aesculus hippocastanum )다. 마로니에는 한국 밤처럼 두툼한 껍질 안에 둥근 갈색 밤톨(마롱)을 숨기고 있다. 여기저기에 열매 껍질이 널려 있는데, 이상하게 하나같이 ‘빈 방’이다.

‘후두둑~ 딱!’ 나뭇가지에 앉아 있던 까마귀가 날아가자 벌어진 열매 껍질 틈으로 밤톨이 우수수 떨어진다. 그러자 구석구석에 숨어 있던 다람쥐들이 재빨리 튀어나와 떨어진 밤톨을 한 개씩 챙겨서 도망간다. 기자의 발 앞에도 우연히 밤톨이 하나 떨어졌다. 눈이 유난히 반짝거리는 청설모(Sciurus vulgaris ) 한 마리가 코앞까지 쪼르르 달려와 눈치를 살폈다. 기자가 괜히 카메라를 만지작거리며 딴전을 부리니 마음이 놓였는지 슬금슬금 발 앞까지 다가왔다. 청설모는 밤톨을 집어 들기가 무섭게 오도독 긁어서 오물오물 씹어 먹었다. 주변을 둘러보니 식사 중인 ‘테이블’이 수십 개다.

좀 더 노련한 녀석들도 있다. 아메리카너구리(Procyon lotor )는 서너 마리가 떼를 지어 다니면서 사람이 있든 말든 관심조차 갖지 않는다. 열매나 작은 물고기를 먹이로 삼는데, 가끔은 사람에게 다가와 먹이를 달라는 애처로운 눈빛을 보내기도 한다.

.jpg)

캐나다 자연을 지키는 ‘숲의 정령’은 공원 밖에서도 만날 수 있다. 자동차가 씽씽 달리는 도로변이나 사람들이 산책하는 강변이라도 풀과 나무가 우거져 있다면 말이다. 물고기를 낚아채듯 잡는 갈매기와 홍합을 아래로 던져 깨 먹는 까마귀, 우아한 자태를 뽐내며 사진 촬영을 허락하는 기러기(Branta canadensis ) 같은 다양한 새들이 있다. 숲과 나무를 절도 있게 이용하고 동물과 더불어 자연 속에서 살아가려는, 캐나다 인디언들과 현재 그곳을 지키는 사람들의 마음 덕분이다. 1