빛에는 회절하는 성질이 있다. 회절은 빛이 작은 구멍을 통과할 때 물결처럼 사방으로 퍼지는 현상이다. 회절이 일어난 빛은 장애물을 만나면 장애물을 뛰어 넘어 뒤쪽으로 파동을 이어나간다. 직선 경로로 이동하는 입자에서는 있을 수 없는 현상이다. 회절현상은 19세기 활약한 독일의 물리학자 에른스트 아베가 발견했다. 그런데 ‘구렁이 담 넘어가듯’ 각종 장애물을 척척 통과하던 빛도 파장의 절반에 해당하는 구멍을 만나면 통과하지 못하고 구멍 끝에 머무르는 현상이 나타난다. 바로 회절한계 때문이다. 이때의 빛은 마치 물방울이 스포이트 끝에서 나오지 못하는 것처럼 구멍의 표면에 머무른다. 이런 빛을 소멸파(evanecscent wave)라고 부른다.

오랫동안 과학자들은 빛이 회절한계를 절대로 극복할 수 없다고 생각해왔다. 그러다 20세기 초에 들어 소멸파가 다시 관심을 받기 시작했다. 갇힌 빛을 꺼내는 방법을 찾았기 때문이다. 과학자들은 빛이 머무는 시료의 표면 근처에 나노 크기의 예리한 바늘을 가까이 가져가면 정지해 있던 빛이 앞으로 진행하는 빛으로 바뀐다는 사실을 발견했다. 1928년 E.H.싱이 이런 사실을 이론으로 정립했고, 1982년에는 스위스의 물리학자 디에테르 폴 박사가 소멸파를 이용한 광학기기를 만들어 실험으로 증명했다. 폴 박사가 만든 광학기기는 바로 현미경이었다. 렌즈 대신 바늘을 꽂은 셈이다. 빛에 바늘을 가져가면 왜 빛이 빠져나올까. 또 갇혀 있던 빛에는 어떤 정보가 담겨 있을까.

근접장에 닿는 순간 나노 바늘은 ‘움찔’

“비밀은 빛을 머금은 나노입자 주변에만 존재하는 근접장(near-field)에 있습니다.”

광주과학기술원 고등광기술연구소 나노광학연구실의 정문석 책임연구원이 소멸파를 진행파로 바꿀 수 있는 방법이 무엇이냐는 질문에 대해 이렇게 답했다. 나노광학연구실에서는 소멸파를 활용해 나노크기의 입자를 확대해 볼 수 있는 광학현미경을 만들고 있다. 나노광학은 분해능을 100nm(나노미터, 1nm=10억분의 1m) 이하로 낮춰 물질의 광특성을 보는 분야다.

“근접장은 한마디로 나노크기 입자의 주위에 빛이 붙잡혀 머물러 있는 공간이에요. 거리로는 50nm쯤 됩니다. 여기서는 고전적인 물리학으로는 이해할 수 없는 현상이 나타나죠.”정 연구원에 따르면 근접장에는 빛뿐만 아니라 원자핵력, 전자기력 등이 존재한다. 나노미터 크기의 바늘은 이런 힘들과 상호작용하기 때문에 근접장 안에 가까이 가져가기만 해도 힘이 감지된다. 미세한 간격으로 바늘의 위치를 옮기면 시료의 표면 형상과 물리적인 특성을 검출할 수 있다. 각 지점에서 얻는 분광 스펙트럼을 합성하면 다양한 분자화학적 현상들도 알 수 있다.

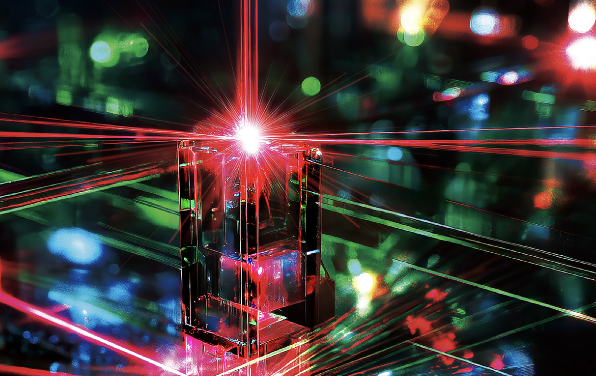

나노광학연구실에서는 이 미세한 바늘(탐침)을 광섬유로 만든다. 광섬유 끝을 길게 늘여 단면 지름을100nm 이하로 만든 뒤, 이 끝으로 자외선을 내보낸다. 이렇게 만든 현미경의 이름은 근접장 주사 광학현미경, 또는 나노광학현미경이다. 자외선을 사용하는 이유는 세포 같은 바이오 샘플이 자외선을 쬐면 자체발광이 일어나 염색이 필요 없기 때문이다. 또 자외선이 LED의 재료인 갈륨나이트라이드나 징코사이드를 활성화시킬 수 있어 LED를 연구하는 데도 유리하다. 정 연구원은 “고등광기술연구소에 성능 좋은 레이저 장비가 잘 구축돼 있어 정교함이 필요한 나노광학 연구에 큰 도움을 준다”고 말했다.

.jpg)

“탐침 끝의 구멍 지름이 작고 측정시료와 탐침 사이의 거리가 짧을수록 분해능이 좋아져요. 하지만 구멍이 있기 때문에 분해능을 높이는 데는 한계가 있죠. 그래서 요즘은 구멍이 없는 탐침을 사용하고 대신 레이저를 따로 쏘는 2세대 나노광학현미경을 만들고 있어요.”

사실 광섬유 끝에서 나오는 빛의 세기는 나노와트 수준으로 너무 작다. 만일 파워를 10밀리와트 정도로 높이면 탐침이 과열돼 구멍이 파괴될 것이다. 하지만 레이저를 따로 쏘자 이런 단점이 싹 사라졌다. 분해능도 정 연구원의 표현처럼 ‘주먹으로 물건을 만지던 수준에서 손가락 끝으로 만지는 수준’으로 높아졌다.

나노광학연구실은 나노광학현미경 외에도 공초점 현미경이나, 전계발광 현미경 같이 좀 더 알려진 현미경도 제작하고 있다. 이렇게 만든 현미경은 나노구조의 특성을 밝히거나 나노구조를 만드는 조건을 찾는 데 쓰인다. 나노광학연구실은 신소재공학부의 정건영 교수팀과 함께 인듐갈륨나이트라이드 청색 LED의 발광효율을 30% 이상 높일 수 있는 원천기술을 지난해 개발했다. 이 연구는 올해 4월 재료공학분야 세계적 권위지인 ‘어드밴스드 펑셔널 머티리얼즈’에 발표됐다.

현재는 고효율 태양전지를 만드는 연구를 진행하고 있다. 태양전지나 LED에 사용하는 나노물질을 현미경으로 분석해 소자의 효율을 향상시킬 방법을 찾는 일이다. 필요하다면 분석 장비나 나노 소재도 새롭게 만든다. 정 연구원은 “태양전지, LED처럼 실생활에 도움이 되는 물질을 제작하는 연구를 계속하려고 한다”고 말했다. 1

오랫동안 과학자들은 빛이 회절한계를 절대로 극복할 수 없다고 생각해왔다. 그러다 20세기 초에 들어 소멸파가 다시 관심을 받기 시작했다. 갇힌 빛을 꺼내는 방법을 찾았기 때문이다. 과학자들은 빛이 머무는 시료의 표면 근처에 나노 크기의 예리한 바늘을 가까이 가져가면 정지해 있던 빛이 앞으로 진행하는 빛으로 바뀐다는 사실을 발견했다. 1928년 E.H.싱이 이런 사실을 이론으로 정립했고, 1982년에는 스위스의 물리학자 디에테르 폴 박사가 소멸파를 이용한 광학기기를 만들어 실험으로 증명했다. 폴 박사가 만든 광학기기는 바로 현미경이었다. 렌즈 대신 바늘을 꽂은 셈이다. 빛에 바늘을 가져가면 왜 빛이 빠져나올까. 또 갇혀 있던 빛에는 어떤 정보가 담겨 있을까.

근접장에 닿는 순간 나노 바늘은 ‘움찔’

“비밀은 빛을 머금은 나노입자 주변에만 존재하는 근접장(near-field)에 있습니다.”

광주과학기술원 고등광기술연구소 나노광학연구실의 정문석 책임연구원이 소멸파를 진행파로 바꿀 수 있는 방법이 무엇이냐는 질문에 대해 이렇게 답했다. 나노광학연구실에서는 소멸파를 활용해 나노크기의 입자를 확대해 볼 수 있는 광학현미경을 만들고 있다. 나노광학은 분해능을 100nm(나노미터, 1nm=10억분의 1m) 이하로 낮춰 물질의 광특성을 보는 분야다.

“근접장은 한마디로 나노크기 입자의 주위에 빛이 붙잡혀 머물러 있는 공간이에요. 거리로는 50nm쯤 됩니다. 여기서는 고전적인 물리학으로는 이해할 수 없는 현상이 나타나죠.”정 연구원에 따르면 근접장에는 빛뿐만 아니라 원자핵력, 전자기력 등이 존재한다. 나노미터 크기의 바늘은 이런 힘들과 상호작용하기 때문에 근접장 안에 가까이 가져가기만 해도 힘이 감지된다. 미세한 간격으로 바늘의 위치를 옮기면 시료의 표면 형상과 물리적인 특성을 검출할 수 있다. 각 지점에서 얻는 분광 스펙트럼을 합성하면 다양한 분자화학적 현상들도 알 수 있다.

나노광학연구실에서는 이 미세한 바늘(탐침)을 광섬유로 만든다. 광섬유 끝을 길게 늘여 단면 지름을100nm 이하로 만든 뒤, 이 끝으로 자외선을 내보낸다. 이렇게 만든 현미경의 이름은 근접장 주사 광학현미경, 또는 나노광학현미경이다. 자외선을 사용하는 이유는 세포 같은 바이오 샘플이 자외선을 쬐면 자체발광이 일어나 염색이 필요 없기 때문이다. 또 자외선이 LED의 재료인 갈륨나이트라이드나 징코사이드를 활성화시킬 수 있어 LED를 연구하는 데도 유리하다. 정 연구원은 “고등광기술연구소에 성능 좋은 레이저 장비가 잘 구축돼 있어 정교함이 필요한 나노광학 연구에 큰 도움을 준다”고 말했다.

.jpg)

“탐침 끝의 구멍 지름이 작고 측정시료와 탐침 사이의 거리가 짧을수록 분해능이 좋아져요. 하지만 구멍이 있기 때문에 분해능을 높이는 데는 한계가 있죠. 그래서 요즘은 구멍이 없는 탐침을 사용하고 대신 레이저를 따로 쏘는 2세대 나노광학현미경을 만들고 있어요.”

사실 광섬유 끝에서 나오는 빛의 세기는 나노와트 수준으로 너무 작다. 만일 파워를 10밀리와트 정도로 높이면 탐침이 과열돼 구멍이 파괴될 것이다. 하지만 레이저를 따로 쏘자 이런 단점이 싹 사라졌다. 분해능도 정 연구원의 표현처럼 ‘주먹으로 물건을 만지던 수준에서 손가락 끝으로 만지는 수준’으로 높아졌다.

나노광학연구실은 나노광학현미경 외에도 공초점 현미경이나, 전계발광 현미경 같이 좀 더 알려진 현미경도 제작하고 있다. 이렇게 만든 현미경은 나노구조의 특성을 밝히거나 나노구조를 만드는 조건을 찾는 데 쓰인다. 나노광학연구실은 신소재공학부의 정건영 교수팀과 함께 인듐갈륨나이트라이드 청색 LED의 발광효율을 30% 이상 높일 수 있는 원천기술을 지난해 개발했다. 이 연구는 올해 4월 재료공학분야 세계적 권위지인 ‘어드밴스드 펑셔널 머티리얼즈’에 발표됐다.

현재는 고효율 태양전지를 만드는 연구를 진행하고 있다. 태양전지나 LED에 사용하는 나노물질을 현미경으로 분석해 소자의 효율을 향상시킬 방법을 찾는 일이다. 필요하다면 분석 장비나 나노 소재도 새롭게 만든다. 정 연구원은 “태양전지, LED처럼 실생활에 도움이 되는 물질을 제작하는 연구를 계속하려고 한다”고 말했다. 1