펑퍼짐한 유리잔 아래로 이어지는 얇고 기다란 다리를 잡고, 살며시 잔을 흔든다. 잔을 반쯤 채운 보랏빛 물이 흔들흔들 돌고, 그 안에 비친 조명도 뱅글뱅글 돈다. 달콤하면서도 시큼한 향기가 퍼져온다. 향을 맡으니 잔이 저절로 입술로 향한다. 차가운 잔을 기울이면 달콤한 포도향이 먼저 코에 닿고 우아한 액체가 입술을 넘는다. 떫으면서도 시큼하고 약간은 씁쓸한 맛. 삼킨 뒤에는 단맛이 길게 남아 향기와 함께 입 안에서 맴돈다.

사람들이 많이 모이는 자리에서 결코 빠질 수 없는 와인은 세계적으로 가장 사랑받는 술이다. 유명 생산지에서 나는 와인을 수집하거나 새로 나온 와인은 꼭 맛봐야 하는 마니아도 많고, 요즘은 가격이 저렴한 상품도 많아 일반인들도 쉽게 접한다. 와인이 말을 할 줄 안다면 물어보면 좋으련만! 와인, 너는 왜 그렇게 맛있는데다가 향까지 감미롭니.

와인 맛의 비밀은 효모와 유산균

일본에서 전해오는 이야기에 따르면 사람이 처음 마신 와인은 원숭이가 머루(Vitis coignetiae , 포도과의 식물)로 담근 술이라고 한다. 속세를 떠난 사람이 우연히 원숭이를 만나 친해졌는데, 원숭이가 빚은 머루주 맛에 그만 반했다는 얘기다. 원숭이가 야생에서 자라는 머루를 따다 술을 담갔다는 내용은 믿기 어렵지만, 머루를 잔뜩 따다 으깬 뒤 바가지에 넣어 보관하면, 시간이 흐르면서 자연스럽게 머루주가 탄생한다. 머루를 술로 만든 건 그 껍질에 붙어 있는 발효균이다.

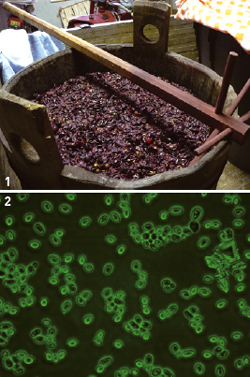

일본에서 전해오는 이야기에 따르면 사람이 처음 마신 와인은 원숭이가 머루(Vitis coignetiae , 포도과의 식물)로 담근 술이라고 한다. 속세를 떠난 사람이 우연히 원숭이를 만나 친해졌는데, 원숭이가 빚은 머루주 맛에 그만 반했다는 얘기다. 원숭이가 야생에서 자라는 머루를 따다 술을 담갔다는 내용은 믿기 어렵지만, 머루를 잔뜩 따다 으깬 뒤 바가지에 넣어 보관하면, 시간이 흐르면서 자연스럽게 머루주가 탄생한다. 머루를 술로 만든 건 그 껍질에 붙어 있는 발효균이다.물론 포도를 따다 으깬 즙을 와인으로 만드는 것도 발효균이다. 쌀에서 태어난 막걸리나 보리에서 탄생한 맥주, 포도에서 태어난 와인은 맛과 향이 전혀 다르지만 모두 발효균의 작품이다. 특히 곰팡이와 비슷한 단세포 발효균인 효모는 종류가 무수히 많은데, 그중 술과 빵을 만드는 대표적인 효모는 사카로미세스 세레비시아(Saccharomyces cerevisiae )다.

포도 껍질에 주로 들어 있는 이 효모는 당분을 발효시켜 알코올인 에탄올과 이산화탄소를 만든다. 이때 열이 발생하면서 머스트(발효되기 전의 포도즙)가 데워지기 때문에 효모가 견딜 수 있는 온도인 35℃ 이하를 유지해야 한다. 레드와인은 25~30℃ 정도에서, 화이트와인은 20℃ 정도에서 발효시킨다. 포도의 당분이 모두 알코올로 변하기까지는 2~3주가 걸린다.

와인을 만드는 일등 공신이 또 있다. 바로 유산균인 오에노코커스 오에니(Oenococcus oeni)다. 알코올발효만 거친 포도즙은 사과산 때문에 너무 시고 까끌까끌하다. 그래서 압착을 한 뒤 유산발효를 거친다. 유산균은 좋아하는 조건(20℃, pH 3~3.6)이 갖춰지면 발효를 시작하며 사과산을 젖산(유산)으로 바꿔 포도즙의 산도를 낮추고 입맛을 부드럽게 한다.

효모와 유산균이 즙 안에서 서로 경쟁하기 때문에 처음 발효를 시작할 때는 유산균의 작용을 억제하는 이산화황(SO2)을 넣어 알코올발효를 진행시킨다. 알코올이 점점 많아지면 알코올에 민감한 효모가 견디지 못하기 때문에 알코올발효가 끝날 때쯤 효모가 모두 죽고 유산균이 번식하기 시작한다.

발효 과정을 거치는 동안 머스트에는 알코올과 젖산이 생길 뿐 아니라 여러 감미로운 향도 생성된다. 원래 포도 안에도 다양한 맛을 내는 요인이 들어 있어, 전체적으로 조화를 이루면서 달콤하고 향긋하면서도 오묘한 와인의 맛이 탄생한다.

레드와인의 떫은맛은 포도 껍질과 씨에 많은 탄닌이 낸다. 붉은 포도의 껍질과 씨에는 안토시아닌이라는 색소가 들어 있어 붉은색이 우러나온다. 연둣빛 청포도로 담아 깔끔하고 드라이한 맛을 자랑하는 화이트와인은 포도를 으깰 때 껍질과 씨앗을 걸러내 떫은맛을 피한다.

두 차례 발효를 거친 와인은 오크(참나무)로 만든 둥근 통에 담겨 시원하고 어두운 창고에서 숙성된다. 발효 과정 동안 생긴 이산화탄소가 빠져나가고 공기가 천천히 들어가면서 느리게 산화가 진행된다. 탄닌과 안토시아닌이 서로 적절히 조화하면서 색이 짙어지고 거친 맛이 부드러워지며, 유산균의 작용을 억제하기 위해 넣었던 이산화황에서 나는 나쁜 향이 사라진다.

숙성된 와인은 기다란 유리병에 담고 코르크 마개로 밀봉한다. 코르크 마개에는 눈에 보이지 않는 수많은 ‘숨구멍’이 있다. 이곳으로 술이 새지는 않지만 대신 공기가 들락날락하면서 와인이 ‘숨을 쉰다’. 와인이 천천히 산화하면서 점점 깊은 맛이 우러난다.

와인사우나에서 와인드레스까지

와인 하면 가장 먼저 떠오르는 단어가 바로 ‘프렌치 패러독스’다. 프랑스 사람들은 미국이나 영국 사람들처럼 고지방 식품을 많이 섭취하면서도 심혈관질환이 적은데, 그 이유가 하루에 레드와인을 꼭 한 잔씩 마시기 때문이라는 것이다. 과학자들은 탄닌, 카테킨, 레스베라트롤, 안토시아닌처럼 레드와인에 들어 있는 폴리페놀계 화합물 덕분이라고 설명한다. 특히 레스베라트롤은 혈청 콜레스테롤 양을 낮출 뿐 아니라 항산화 작용과 항염증 작용을 한다고 알려져 있다. 고지방 식사에도 불구하고 레드와인이 심혈관질환을 예방하는 셈이다.

와인 하면 가장 먼저 떠오르는 단어가 바로 ‘프렌치 패러독스’다. 프랑스 사람들은 미국이나 영국 사람들처럼 고지방 식품을 많이 섭취하면서도 심혈관질환이 적은데, 그 이유가 하루에 레드와인을 꼭 한 잔씩 마시기 때문이라는 것이다. 과학자들은 탄닌, 카테킨, 레스베라트롤, 안토시아닌처럼 레드와인에 들어 있는 폴리페놀계 화합물 덕분이라고 설명한다. 특히 레스베라트롤은 혈청 콜레스테롤 양을 낮출 뿐 아니라 항산화 작용과 항염증 작용을 한다고 알려져 있다. 고지방 식사에도 불구하고 레드와인이 심혈관질환을 예방하는 셈이다.유럽뿐 아니라 세계 각지에서 사랑받는 와인은 이제 술을 넘어 다양한 모습으로 거듭나고 있다. 레스베라트롤을 비롯한 폴리페놀계 화합물은 피부 미용에도 효과가 있어 레드와인을 이용해 화장품처럼 얼굴에 바르는 제품을 생산하고 있다.

대표적인 와인 생산지로 유명한 프랑스 보르도에 있는 기업 샤또 스미스 오 라피트는 와인을 함유한 목욕용품, 얼굴 마시지 제품과 함께 와인으로 피부를 치료하는 사우나인 코달리를 개발했다. 포도와 와인으로 치료하는 방법을 비노테라피라고 하는데, 스트레스를 해소하고 피부 노화를 늦추는 효과가 있다고 한다. 코달리(caudalie)는 와인을 삼킨 뒤 맛과 향이 계속 느껴지는 시간을 뜻하는 프랑스어라는 점이 재미있다. 국내에서도 충북 영동에 있는 ‘와인코리아’에서는 와인 족욕 코너를 마련해 방문객들에게 즐거움을 선사한다.

이뿐이 아니다. 와인에서 비니거(식초)가 탄생할 때 셀룰로오스와 박테리아가 엉겨 붙으면 면처럼 탄력이 생기는 특성을 이용해 ‘와인으로만 만든 드레스’도 있다. 호주 웨스턴오스트레일리아 자연농업과학과 게리 캐스 교수와 호주 에디트 코완대의 동시대 현대아티스트 도나 프랭클린은 마이크로비(Micro‘be’)라는 연구팀을 만들어 와인드레스를 개발하고 있다.

이뿐이 아니다. 와인에서 비니거(식초)가 탄생할 때 셀룰로오스와 박테리아가 엉겨 붙으면 면처럼 탄력이 생기는 특성을 이용해 ‘와인으로만 만든 드레스’도 있다. 호주 웨스턴오스트레일리아 자연농업과학과 게리 캐스 교수와 호주 에디트 코완대의 동시대 현대아티스트 도나 프랭클린은 마이크로비(Micro‘be’)라는 연구팀을 만들어 와인드레스를 개발하고 있다.그들은 아세트산균(Acetobacter xylinum)이 와인에서 발사믹 식초 원액을 만들 때 셀룰로오스도 생긴다는 사실에 주목했다. 아세트산균은 와인 속 알코올을 아세트산으로 바꾸는 발효를 일으키기 때문에, 와인을 만들 때에는 아세트산균이 번식하지 못하게 주의해야 한다.

연구팀에서는 반대로 와인에 아세트산균을 넣어 셀룰로오스(섬유질)를 얻은 다음, 일반 마네킹보다 몸집이 큰 마네킹 위에 붓고 말리는 과정을 여러 번 거쳐 옷을 지었다. 이 옷은 젖어 있는 옷을 입은 듯, 피부가 하나 더 생긴 듯 감촉이 아주 부드럽고 가볍다고 한다.

연구팀에서 만든 와인드레스는 2007년부터 해마다 전시회를 열 정도로 인기가 높다. 짙은 보라색이 우아한 느낌을 줄 뿐 아니라 옷에서는 숙성된 와인향이 나기 때문이다. 연구 초기에는 마네킹을 틀로 삼아 옷을 만들었기 때문에 디자인이 다양하지 않았다. 올해 처음으로 편평한 판에 와인을 붓고 말려 천을 만든 뒤 원하는 모양대로 재봉하는 데 성공했다.

레드와인으로 붉은 천을, 화이트와인으로 하얀 천을 각각 만들어 예쁜 패턴을 짜거나 다양한 형태의 옷을 지을 수 있다. 이렇게 만든 옷들로 지난 9월 말 전시회를 열었다. 와인만으로 천을 만들고 옷을 지을 수 있는 이유는 와인 속에 생성된 셀룰로오스가 천을 이루는 섬유와 닮았기 때문이다. 하지만 면섬유는 길이가 길어 서로 얽혀 있는 것과 달리 셀룰로오스는 상대적으로 길이가 짧아 약하다.

캐스 교수는 “화학섬유로 만든 옷에 비해 와인으로 만든 옷은 친환경적이고 인체에도 무해하다”며 “앞으로 셀룰로오스를 길게 만들어 좀 더 튼튼하고 질긴 옷을 개발할 예정”이라고 밝혔다.

| |

| |

|

크리스토프 라벨 연구원은 프랑스 국립과학연구센터(CNRS)에서 분자생물학으로 박사학위를 받았으며, 과학뿐 아니라 요리와 예술에도 관심이 많다. 현재 파리 6대학과 엑스마르세이유 3대학, 리옹 1대학에서 식품과학을 강의한다.