1957년 최초의 인공위성 러시아의 스푸트니크호가 우주로 날아간 뒤 우주물체의 충돌가능성을 예상한 전문가들이 있었다.

하지만 드넓은 우주공간에서 이런 일이 언제 실제로 일어날지 아무도 예상하지 못했다. 지난 2월 일어난 인공위성 충돌사고를 계기로 우려에서 현실이 된 우주쓰레기의 위험을 긴급 진단했다.

지난 2월 10일 러시아 시베리아 상공 790km에서 인공위성 2대가 충돌하는 초유의 사태가 벌어졌다. 충돌한 인공위성은 미국의 민간 통신회사 이리듐의 이리듐(Iridum) 33호와 러시아의 군사용 통신위성 코스모스(Cosmos) 2251호다.

1993년 러시아 플레체스크 발사장에서 코스모스-3M 로켓에 실려 발사된 코스모스 2251호는 고도 778~803km의 저궤도를 도는, 무게 900kg에 길이 3m, 지름 2m인 원통 모양 위성이었다. 1995년 수명이 다해 사고 전까지는 지구 궤도에 버려진 ‘우주쓰레기’나 다름없었다. 이번 사고의 피해자라 할 수 있는 이리듐 33호는 1997년 러시아 바이코누르 발사장에서 프로톤 로켓에 실려 발사된, 780km의 고도를 도는 무게 700kg의 저궤도 통신위성이었다.

두 위성은 지난 12년간 아무런 문제없이 자신의 궤도를 돌다가 이날 시베리아 상공에서 궤도가 정확히 겹쳤다. 결국 서쪽에서 동쪽으로 움직이던 코스모스 2251호가 남쪽에서 북쪽으로 비행하던 이리듐 33호의 왼쪽 측면을 들이받는 사고가 일어났다. 미국우주감시망(SSN)은 이때 충돌 속도가 무려 초속 11.7km였으며 이리듐 위성이 194개, 코스모스 위성이 505개의 파편으로 산산이 부서졌다고 발표했다.

미국 텍사스와 켄터키 주에서는 이번 충돌로 생긴 파편이 불덩이가 돼 지상에 떨어졌다는 제보가 잇따랐으며, 미국연방항공청(FAA)은 2월 14일 항공기 조종사들에게 ‘우주파편’에 대비하라고 경고했다. 이번 충돌사고는 왜 일어났으며, 미리 막을 수는 없었는지 살펴보자.

우주충돌사고, 막을 수는 없었나

미국의 경우 우주물체를 철저히 감시하는 북미항공우주방위사령부(NORAD)가 있다. 만약 NORAD가 충돌을 미리 경고했다면 추력기의 연료가 전혀 없는 코스모스 2251호는 그렇다 치더라도, 이리듐 33호는 자체 연료를 이용해 피할 수도 있었을 텐데, 왜 충돌을 미리 예측하지 못했을까. 전문가들 사이에서는 폭주하는 충돌위험보고와 부정확한 궤도 계산 때문에 다가오는 재앙을 예측해 위성을 피신시키기는 어려웠을 것이라는 견해가 지배적이다.

NORAD는 감시하는 위성의 수가 많아 인력과 컴퓨터 용량의 한계로 군사위성이나 국제우주정거장(ISS), 우주왕복선 같은 중요 대상을 우선적으로 감시하고 있다. 따라서 민간위성의 경우 NORAD의 보호를 기대하기 어려운 것이 사실이다. 이리듐사가 작은 휴대전화 안테나만으로도 전 세계 어느 장소에서나 통화가 가능한 위성통신망을 구축하기 위해 우주에 쏴 올린 위성만 80대가 넘는다. 이 위성들에 5km 이내로 접근하는 물체에 관한 보고서만 매주 400건 이상이다.

여기에 레이더와 광학장치를 이용해 인공위성의 궤도를 추적하는 데는 오차가 존재하기 때문에 충돌을 예측하고 위성을 피신시키려 했다가 도리어 또 다른 충돌사고를 부를 수 있다는 지적도 있었다. 실제로 기존 궤도 자료를 토대로 계산하면 이리듐 33호와 코스모스 2251호는 약 584m 떨어진 거리에서 빗나갈 것이란 ‘예측’이 나온다.

사고 뒤 ‘충돌 도미노’ 우려

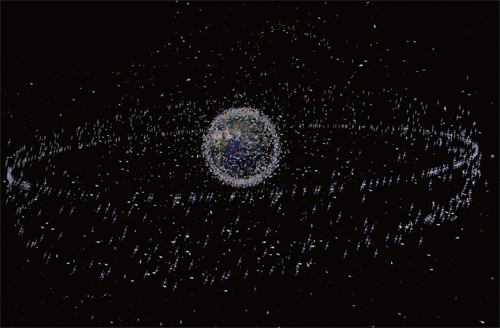

위성이 충돌한 뒤 관측된 700개가 넘는 파편은 2대의 위성이 원래부터 돌던 궤도를 따라 돌아다니게 된다. 또 시간이 지남에 따라 더 많은 파편이 발견될 전망이다. 미국항공우주국(NASA)은 인공위성 2대가 충돌할 경우 10cm 이상의 파편이 1200개, 1cm 이상은 6만 2000개, 1mm 이상은 300만 개 이상 만들어진다는 예측을 내놨다.

우려할 만한 점은 이들 파편이 시간이 지나면서 충돌 고도인 790km를 벗어나 500~1300km 고도까지 퍼져, 다른 인공위성에 충돌하는 2차 피해가 일어날 수도 있다는 사실이다. 게다가 대기 입자가 거의 없는 우주공간이라 파편들은 수십~수만 년까지 궤도를 떠돌 것으로 예측된다.

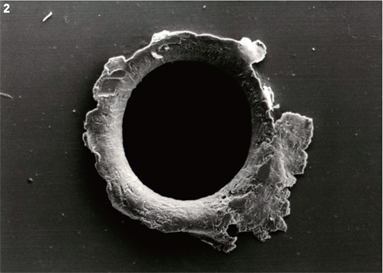

현재 레이더 기술로는 크기가 5~10cm인 파편까지 추적할 수 있기 때문에 이보다 작은 파편이 일으키는 피해는 예측할 수도 없는 실정이다. 이들 파편은 크기가 작더라도 속도가 워낙 빨라 인공위성에 큰 피해를 줄 수 있다. 만약 이번에 생긴 파편으로 다른 위성이 파괴되면 파편이 기하급수적으로 늘어나고 추가로 충돌사고를 일으키며 연쇄적인 ‘충돌 도미노’가 일어날 가능성도 있다.

현재 ISS는 사고가 난 고도보다 440km나 낮은 350km 고도에 머물고 있어 비교적 안전하다. 하지만 600km 고도를 비행하고 있는 허블우주망원경은 피해를 입을 수도 있다. 허블우주망원경은 궤도를 바꿔 충돌 위험을 피할 수 있는 추진 장치가 없다. 만일 파편이 접근해 온다면 망원경의 각도를 기울여 중요부위만 피하며 충돌 피해를 최소화할 수밖에 없다.

특히 지난해 10월 허블우주망원경의 고장 난 일부 부품을 수리하는 임무를 맡은 우주왕복선은 갑작스런 고장으로 발사가 연기됐다가, 올해 2월 22일 다시 발사될 예정이어서 허블우주망원경뿐만 아니라 우주왕복선과 수리 임무를 맡을 우주인의 안전에도 비상이 걸렸다.

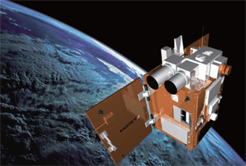

우리 위성 또한 안심할 수만은 없다. 특히 아리랑 2호 위성은 이번에 사고가 난 코스모스 2251호와 같은 러시아 플레체스크 발사장에서 685km의 극궤도로 발사됐기 때문이다. 이번에 사고가 난 800km 내외의 극궤도는 여러 나라가 지구관측 위성이나 차세대 통신위성의 궤도로 애용하고 있기 때문에 앞으로 우주사고가 빈번하게 일어날지도 모른다는 우려의 목소리가 높다.

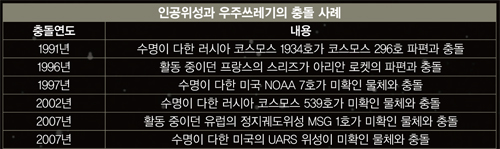

우주충돌사고 평균 3~4년에 한 번꼴

인공위성 2대가 ‘정면충돌’하는 사고는 52년의 우주개발사에서 최초의 일이지만, 인공위성이 우주물체, 특히 쓰레기와 충돌하는 사고는 그동안 빈번했다. 현재 지구 궤도를 돌며 활동 중인 인공위성이 900개가 넘고, 크기가 10cm 이상인 추적 가능한 물체가 1만 8000개이며, 1cm 이상으로 추적 불가능한 우주쓰레기는 무려 75만 개인 것으로 추정하고 있다. 1990년 이후 평균 3~4년에 한 번꼴로 인공위성과 우주쓰레기의 충돌사고가 일어났다.

활동 중인 인공위성이 우주쓰레기와 충돌한 일은 프랑스 군사용 소형위성 ‘스리즈’(Cerise)가 최초다. 1995년 7월 프랑스령 기아나에 있는 쿠루우주센터에서 아리안 로켓에 실려 700km 극궤도로 올라간 스리즈는 활동 1년 만인 1996년 7월 위성의 자세가 갑자기 틀어지는 일이 발생했다.

사고 조사 결과 아리안 로켓의 3단이 폭발하면서 생긴 파편에 맞아 위성의 안테나가 부러진 사건이 원인이었다. 다행히 위성의 중요 부위는 손상을 입지 않아 스리즈는 임무를 계속 수행할 수 있었다.

실제로 우주쓰레기가 밀집해 있는 1000km 내외의 저궤도를 도는 인공위성은 우주쓰레기의 위협에 많이 노출돼 있다. 반면 고도 3만 6000km의 정지궤도는 충돌 위험에서 가장 안전한 지역으로 인식돼 왔다. 하지만 정지궤도를 도는 위성도 위험할 수 있다는 사실을 보여주는 충돌사고가 발생했다.

2002년 8월에 프랑스령의 기아나에 있는 쿠루우주센터에서 아리안 5호 로켓에 실려 발사된 유럽의 정지궤도 기상위성 MSG 1호는 발사 5년 만인 2007년 5월 갑작스레 원래 궤도에서 벗어났다. 조사 결과 확인되지 않은 물체와 충돌해 궤도가 변경됐고 열 차폐장치 일부가 손상을 입었다. 다행히 치명적이지는 않아 MSG 1호는 아직도 활동하고 있다.

우리나라 인공위성도 충돌할 뻔한 적이 있었다. KAIST 인공위성센터에 따르면 지난해 9월 25일 오후 10시경 650㎞ 고도에서 과학기술위성 1호가 미국의 군사위성으로부터 불과 431m 떨어진 채 빗겨나간 것으로 확인됐다.

우주쓰레기의 위험을 막을 대안은?

21세기는 국가 주도의 우주개발뿐만 아니라 민간 우주개발도 활발히 이뤄지는 시대다. 인공위성의 수도 계속 늘고 있는 추세라 우주공간은 점점 더 좁아질 예정이다. 따라서 우주쓰레기의 위협은 몇몇 나라만의 문제가 아니며 국제적인 협력을 통해 줄여 나가야 하는 과제로 떠오르고 있다.

우주충돌사고의 위험을 줄이려면 수명이 다한 위성을 안전하게 폐기하는 방법을 찾는 일이 중요하다. 중국은 2007년 수명이 다한 자국의 기상위성 풍운1호를 고도 859km에서 미사일로 폭발시키는 바람에 2500개의 우주쓰레기를 만들었다. 국내의 한 연구결과에 따르면 2011년 발사될 우리나라의 아리랑 3호가 풍운 1호에서 나온 0.1㎝ 크기 파편과 충돌할 확률은 아리랑 3호의 기대 수명인 4년 동안 12%나 된다.

따라서 수명이 다한 위성에 접근해 연료를 주입하거나 고장 난 부품을 교체해 위성의 수명을 늘리는 한편, 위성을 안전한 곳으로 이동시키거나 궤도를 낮춰 자연히 대기권에 진입하도록 유도하는 방법도 모색되고 있다. 또 작은 파편의 경우 지상에서 레이저를 쏴 없애는 방법도 고려 중이다.

우주쓰레기를 최대한 줄이는 일도 중요하다. 좋은 예가 유럽우주국(ESA)이 아리안 4호 로켓에 취한 조치다. 그동안 로켓의 3단부에 저온추진제를 사용하던 아리안 로켓은 발사 뒤 궤도에서 남은 추진제가 팽창하면서 연료탱크가 폭발하는 사고가 6번이나 있었다. 실제로 이런 과정에서 나온 파편이 스리즈 위성과 충돌하기도 했다. 아리안 로켓 제작사인 아리안스페이스는 로켓 3단부에 남은 연료를 우주 밖으로 배출하는 장치를 최근 만들었다.

하지만 이들 방법은 막대한 비용이 들어가므로 우주쓰레기로부터의 위협이 각국 우주기구의 당면한 위험이 되지 않는 한 지금처럼 우주쓰레기를 무단으로 폐기하는 일은 당분간 계속될 것이다. 따라서 우주물체를 감시하고 충돌 위험을 미리 알고 막는 방법을 찾는 일이 중요하다.

우리나라는 한국천문연구원이 2002년과 2005년 연세대와 공동으로 남아프리카공화국 서덜랜드의 남아공 국립천문대와 호주 사이딩스프링 천문대에 각각 무인관측소를 설치해 우주물체 감시활동을 벌이고 있다. 하지만 소행성 감시가 주목적이고, 인공위성이나 우주물체 감시는 부수적으로 이뤄지고 있는 정도다. 우리 위성을 우주쓰레기로부터 보호하는 ‘우주물체감시체계’를 강화해야 할 시점이다.

정홍철 대표는 국내에서 우주인 관련 진품을 가장 많이 가진 마니아로 우주비행사캠프, 우주특강, 우주인전시회를 하는 우주교육회사 스페이스스쿨(spaceschool.co.kr)을 운영하고 있다. 우리 우주인이 ISS에서 하는 우주실험 가운데 학생교육용 과학실험을 선정하는 위원으로도 활동했다. 저서로는 ‘우당탕탕 우주인학교’ ‘우주개발의 숨은 이야기’ 등이 있다.