▒ 휴대전화를 귀에 대고 통화를 한지 10여 분. 통화를 끝낸 뒤 얼굴과 귀에서 난 땀 때문에 휴대전화 액정화면이 번들거린다. 뜨거운 전자제품은 휴대전화뿐만이 아니다. 컴퓨터는 온풍기 마냥 열을 뿜어대고 노트북도 오래 사용하면 키보드에서 모락모락 올라오는 열 때문에 손이 땀에 젖는다.

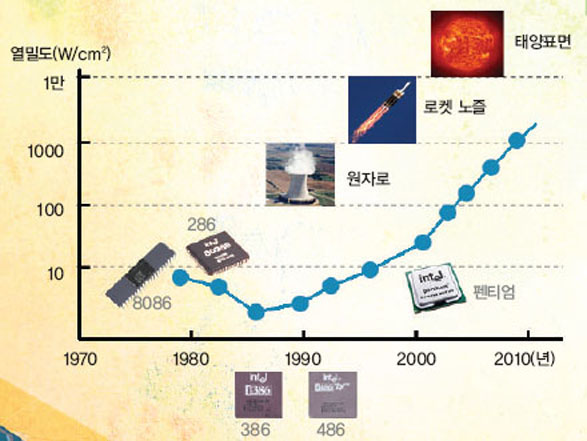

전자제품에서 나는 열은 대부분 핵심부품인 반도체칩에서 발생한다. 그런데 반도체칩이 태양 표면보다 뜨거울 수 있다면 믿을 수 있을까. 세계 유수의 반도체 회사 중 하나인 인텔이 2001년 반도체 설계 분야의 권위 있는 학회인 국제회로설계학회(ISSCC)에서 발표한 보고서에 따르면 반도체칩의 단위 면적당 발생하는 열이 2009년 원자로를 뛰어넘고 2020년에는 태양표면을 넘어설 것이라고 예측했다.

믿기 어려운 얘기지만 이런 예상은 현실이 되고 있다. 2007년 반도체칩에서 발생하는 열은 이미 100W/㎠을 넘어 섰다. 손톱만한 칩이 손바닥만 한 100W 전구보다 더 뜨겁다는 얘기다.

전문가들은 2010년에는 손톱만한 칩에서 1000W/㎠의 열이 발생할 것으로 예상한다. 이런 추세라면 방안에 컴퓨터 한대만 켜 놓으면 ‘불타는 칩’ 때문에 난방기 없이 겨울을 날 수 있을 지도 모른다.

‘열 받은’ 반도체칩 어떻게 달랠까

반도체칩에서 나는 열은 전자제품을 사용하는데 불편을 주지만 그보다 더 큰 문제는 제품의 성능을 크게 떨어뜨리고 수명을 단축시킨다는 점이다. 반도체칩과 열은 어떤 관계일까.

반도체칩은 트랜지스터가 수없이 많이 집적된 회로다. 트랜지스터는 3개의 전극(게이트, 소스, 드레인)을 갖고 있는데, 게이트에 가해진 전압에 따라서 소스에서 드레인으로 전류를 흘려주거나 끊어주는 스위치 기능을 한다. 특정한 조건에서만 전류를 흘려주기 때문에 이를 바탕으로 논리적인 연산을 할 수 있다.

반도체칩 기술은 트랜지스터의 성능을 높이고 소자 크기를 축소해 집적도(단위면적당 트랜지스터의 개수)를 높이며 발전해왔다. 칩 안에 트랜지스터를 더 많이 집적하기 위해 트랜지스터 크기를 작게 만들면 전자의 이동 통로가 짧아져 전자의 이동시간이 빨라지고 그만큼 연산 속도도 빨라진다.

트랜지스터가 발명된 1947년 이후의 역사는 집적의 역사였다. 미국 ‘인텔’ 사의 공동 창업자 중 한 명인 고든 무어는 칩의 집적도와 속도가 18개월마다 2배가 된다는 업계의 경험으로부터 ‘무어의 법칙’을 만들기도 했다. 이 법칙은 2002년 반도체 메모리 집적도는 1년에 두 배씩 증가한다는 이른바 ‘황의 법칙’으로 발전하기도 했다.

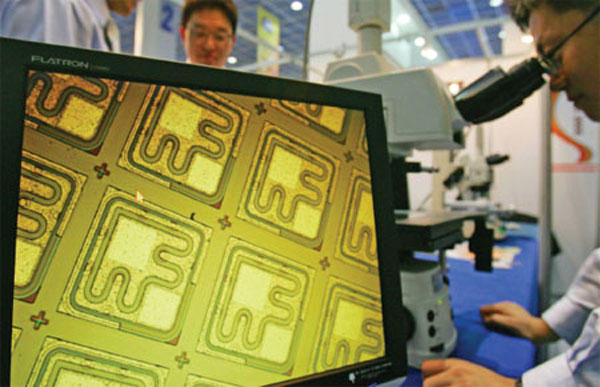

황의 법칙을 계속 이어가기 위해 가장 중요한 기술은 회로의 선폭을 줄이는 일이다. 삼성전자를 비롯한 세계의 유수 반도체칩 회사들은 현재 회로의 선폭을 nm(나노미터, 1nm=${10}^{-9}$m) 수준으로 유지하고 있다. 삼성전자는 지난해 30나노 64기가급 낸드플래시 메모리를 세계 최초로 개발했다.

하지만 회로의 선폭을 줄이는 일 만이 다는 아니다. 반도체 칩에 들어가는 트랜지스터 수가 늘면 늘수록 발생하는 열도 급격히 많아지기 때문이다. 보통 트랜지스터의 크기가 ‘a’배 줄어들면 전력소모량은 ‘a3’ 배 증가한다. 열이 발생하면 트랜지스터의 저항이 커져 집적회로에 흐르는 전류의 속도가 급격히 떨어진다.

그러면 전기신호가 지연돼 회로의 정확도가 떨어져 오작동을 일으킨다. 반도체칩의 집적도가 높아지면서 칩에서 발생하는 열을 잡는 문제가 중요하게 대두되고 있는 이유다.

열을 줄이는 설계가 우선

최근 반도체칩을 설계하는 과학자들의 철학에 큰 변화가 일고 있다. 지금까지 회로를 설계하는 가장 큰 목표는 전력 소모를 고려하지 않고 최고 속도를 내는 것이었다. 하지만 반도체칩의 속도를 높이기 위해 전류를 많이 흐르게 하면, 그 결과로 열이 발생해 오히려 전류가 감소하고 속도가 떨어지는 역효과가 나타난다.

따라서 열을 줄이는 설계를 가장 큰 목표로 삼고 그 다음으로 속도를 높이는 방법을 고민하는 발상의 전환이 일어나고 있는 것이다. 대기상태인 반도체칩에서 발생하는 열을 줄이기 위해 트랜지스터의 구조가 최근 바뀌고 있다는 사실이 그 대표적인 예다.

반도체칩은 신속하고 원활하게 동작하기 위해 대기상태에서도 전력을 소모하는데, 이때 발생하는 열이 만만찮다. 트랜지스터의 소스와 드레인 사이에 흐르는 전류의 양은 게이트와 소스 사이에 걸리는 전압에 의해 조절된다. 게이트가 소스에서 드레인으로 향하던 전자들을 잡는 수문장 역할을 하는 셈이다.

수문장의 검문을 피해 게이트를 통과한 전자들은 트랜지스터에서 열을 발생시키는 주범이었다. 그런데 트랜지스터의 크기가 작아지면서 소스와 드레인 전극 사이의 거리가 짧아지자 게이트의 검문을 받기도 전에 소스에서 드레인으로 빠져버리는 전자가 많아졌다. 그만큼 누설되는 전류가 많아졌다는 뜻이다.

반도체칩에서 발생하는 열은 누설전류의 크기에 비례하기 때문에 반도체칩을 더 작게 만드는 일과 더불어 누설전류를 잡는 일이 새로운 과제로 떠올랐다.

1989년 일본 히타치사의 다이 히사모토 박사는 이런 문제를 해결하기 위해 전류가 소스에서 드레인으로 흐르는 실리콘 통로 위아래에 게이트를 2중으로 배치시키는 ‘이중게이트’ 트랜지스터를 개발했다. 전자들이 통과하는 전극 사이의 거리가 짧아진 만큼 누설되는 전류를 잡는 수문장을 두 배로 늘린 셈이다.

나아가 1990년 미국 데이비스 캘리포니아대 장피에르 콜린즈 교수는 게이트 전극이 전류통로 전면을 감싸는 구조인 ‘전면게이트’ 트랜지스터를 개발했다. 수문장이 통로 전체를 지키고 있기 때문에 누설전류를 막아 트랜지스터에서 발생하는 열을 가장 효과적으로 막는 방법으로 각광받고 있다. 전문가들은 전면게이트 구조를 이용하면 상온에서 동작할 수 있는 소자의 물리적 한계인 1.5nm에 가까운 극한의 나노전자소자도 만들 수 있다고 본다.

반도체 공학자들은 트랜지스터가 동작할 때 발생하는 열을 줄이는 트랜지스터를 개발하는 한편, 트랜지스터 사이를 연결하는 금속 배선의 저항 때문에 발생하는 열을 줄이는 새로운 회로를 설계하기 위해 노력 중이다.

선풍기, 냉장고, 이온풍력까지 총동원

반도체칩에 붙은 불길을 막기 위해서는 애초에 열원을 차단하는 일 만큼이나 발생한 열을 효과적으로 식히는 일도 중요하다.

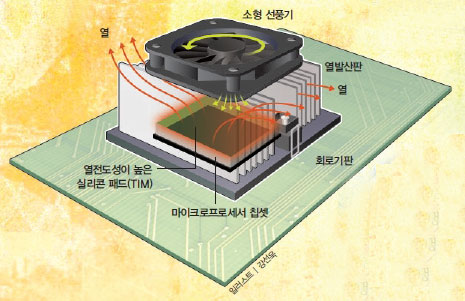

가장 전통적인 방법이면서 널리 쓰이고 있는 방법은 난방기의 일종인 라디에이터에 붙어 있는 냉각핀을 모방해 울퉁불퉁한 요철 표면을 만들어 열 발산을 돕는 자연냉각 방법이다. 1990년대 초반 인텔이 ‘80386’과 ‘80486’ 마이크로프로세서 칩셋 모델에 이 방법을 처음 적용했다.

그러나 마이크로프로세서의 펜티엄 모델부터 작은 선풍기를 칩에 달아 냉각시키는 공냉식이 쓰였다. 자연냉각 방식보다 냉각효과는 좋지만 공냉식 선풍기에서 나는 ‘윙~’하는 소리는 신경을 거슬리게 할 만큼 크다는 단점이 있다.

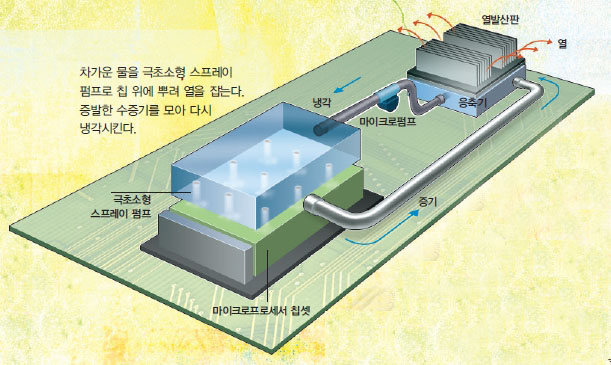

이런 단점을 줄이고 단위 면적당 발생하는 수백 W/cm2의 열을 효과적으로 잡기 위해 칩 위에 작은 냉장고를 올려놓은 수냉식도 개발되고 있다. 차가운 물이 흐르는 모세관을 칩 위에 붙여 열을 잡는 기술이다. 하지만 모세관에 냉매를 집어넣는 펌프가 추가로 필요하다는 단점이 있다.

선풍기나 냉장고 같은 추가 장비가 필요치 않은 냉각장치는 없을까. 이에 도전하는 장치가 이온풍력엔진이다. 반도체칩 뒷면에 기하학적 모양의 전극 두 개를 붙이고 이 사이에 높은 전압을 걸어주면, 전극 주변의 자유전자가 공기를 이루는 분자와 충돌해 이 분자들을 이온화시킨다. 이때 생긴 이온들이 전극 사이의 전압 차이 때문에 한쪽 방향으로 이동하면서 바람을 일으키는데, 이 바람으로 칩을 냉각하는 방식이다.

또 다른 방법으로 ‘펠티에 효과’를 이용한 냉각장치도 개발됐다. 펠티에 효과란 1834년에 프랑스의 과학자 장 샤를 아타나스 펠티에가 발견한 현상으로 다른 도체 두 개를 붙여 만든 회로에 직류전류를 흘리면 한쪽 도체는 가열되는 반면 다른 한쪽은 냉각되는 현상이다. 칩 뒷면에 펠티에효과가 나타나는 실리콘과 금속으로 이뤄진 전극을 붙여 전류를 흘리면 칩의 온도를 낮출 수 있다.

반도체칩의 집적기술이 제아무리 발전한다고 해도 칩의 열을 효과적으로 잡지 못하면 디지털 제품의 진화는 더 이상 기대하기 어려울지도 모른다. 지금까지 반도체칩 제조기술을 가진 회사가 업계를 주도해왔다면, 앞으로는 반도체칩의 냉각 기술을 보유한 회사가 전세계 반도체 시장을 이끌 수 있다는 예측도 조심스럽게 나오고 있다.

반도체 공학자들은 지구온난화 문제만큼이나 ‘반도체칩 온난화’를 두려워하고 있다. 이들은 지금 회로기판 위에서 열과의 전쟁을 치르고 있다.