한옥은 조선시대 반가(班家)를 의미하나 그 역사는 삼국시대까지 거슬러 올라간다. 이미 그때부터 한옥은 한반도의 기후에 맞는 주택으로 주목받았다. 고려시대에 접어들며 도가사상의 영향으로 기본 양식을 굳혀나갔다. 조선시대에는 유교의 그림자 속에서 한옥의 형식적인 특징이 완성됐다.

한옥에는 무궁무진함이 살아 숨쉰다. ‘과학다움’도 그 가운데 하나다. 옛날 집에 무슨 과학이냐 싶겠지만 그렇지 않다. 햇빛의 각도를 조절하고 지열을 다스리며 온돌로 난방을 하는 것처럼 현대의 과학기술로도 흉내내기 힘든 하이테크가 한옥의 곳곳에 스며있다.

한옥의 과학다움은 경험적이다. 유구한 세월 동안 손때 묻은 대청마루와 구들장, 문풍지 속으로 조상의 숨결과 지혜가 베어들었다. 나지막하게 트인 창으로 풍경이 흐르고 일직선으로 뚫린 문과 문 사이로 시원한 바람이 분다. 한옥은 겸손한 자세로 자연과 어울리고 그 안의 사람을 끌어안는다. 새해를 맞이하는 우리의 옛집, 한옥으로 여행을 떠나보자.

햇빛과 바람의 통로

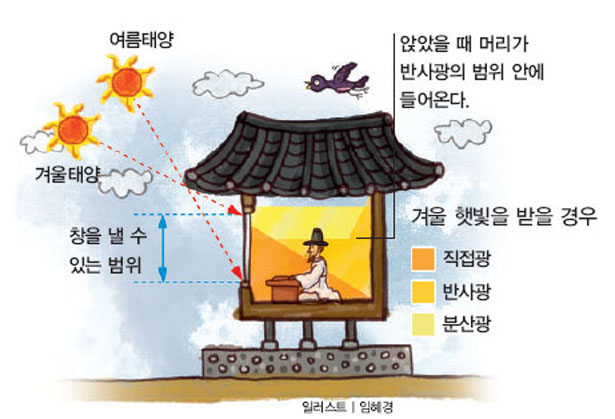

지구의 자전축이 23.5° 기울어져 있기 때문에 북반구에서 해는 여름에 높이 뜨고 겨울에 낮게 뜬다. 땅 위에 서있는 집을 기준으로 얘기하면 여름에는 햇빛이 수직에 가깝게 내리꽂히고 겨울에는 낮은 각도로 완만하게 비춘다. 한옥은 햇빛을 다스리기 위해 여름과 겨울의 햇빛이 처마와 만나 이루는 각도의 중간 지점에 창을 낸다. 여름에 귀찮은 햇빛을 물리치고 겨울에는 고마운 햇빛을 끌어들이기 위해서다.

햇빛을 조절하는 방법은 두 가지다. 하나는 지붕 처마를 적절히 돌출시키는 것이다. 이렇게 하면 여름에는 처마가 햇빛을 막아 튕겨내고 겨울에는 햇빛을 통과시킨다. 다른 하나는 방의 깊이를 조절하는 방법이다. 특히 추운 겨울, 처마를 통과해 방안으로 들어오는 햇빛의 양을 조절하기 위해 방의 깊이를 얕게 짓는다. 덕분에 햇빛이 방 끝까지 기분 좋게 들어오고, 난방과 소독에도 일조한다.

대청도 마찬가지다. 겨울 햇빛은 아침 10시쯤 대청의 마당 쪽 끄트머리부터 조금씩 들어오기 시작해 오후 4시쯤이면 대청의 안쪽 끝에 정확히 닿는다. 햇빛이 귀한 겨울철, 무려 6시간 동안 대청 가득 머물다간 햇빛은 한옥에 온기를 더해준다.

한옥은 바람의 집이기도 하다. 한반도의 여름에는 남동풍이, 겨울에는 북서풍이 분다. 우리 조상들은 바람이 절실히 필요한 여름을 위해 한옥에 남동방향으로 바람길을 만들었다. 바람길은 시원하고 ‘통’(通) 크게 나 있다. 약간의 인색함도, 머뭇거림도 없이 집의 끝에서 끝까지 일직선으로 뚫려있다. 바람보고 돌아가라거나 쉬어가라거나 꺾어가라거나 하는 따위의 실례를 범하는 법이 절대 없다.

또한 바람 길은 하나가 아니다. 이쪽에도 바람 길, 저쪽에도 바람 길이다. x축과 y축이 이루는 십(十)자 구도를 기본으로 여러 개의 사선이 교차한다. 한옥의 바람 길을 열어주는 것은 창과 문이다. 한옥의 창문은 아무렇게나 난 것 같지만 사실 그렇지 않다. 창과 창 사이로 방들이 복잡하게 교차하지만 창문만 선으로 연결하면 꼬치에 낀 산적처럼 한 줄로 늘어선다. 창의 위치가 모두 일직선으로 놓여있기 때문이다.

오르내림 많고 꺾임 많은 구조

한옥은 오르내림이 많고 꺾임도 많다. 평평하고 밋밋한 집에서 사는 데 익숙해진 현대인은 불편하다고 느낄지 모른다. 하지만 한옥의 기복 많은 구조 속에는 놀라운 비밀이 숨어있다. 곰곰이 생각해보자. 현관문을 열고 신발을 벗고 들어오면 모두 같은 높이의 방이 펼쳐지는 현대인의 집은 정녕 편리한가. 사람은 몸을 많이 움직여야 건강을 유지할 수 있다. 그러나 평면적인 구조의 집에서 개구리 겨울잠 자듯 살다보면 결국 몸이 뻣뻣하게 굳어 요가를 찾게 된다.

오르내림이 많고 꺾임이 많다는 것은 일상생활에서 자신도 모르는 사이에 몸을 많이 움직인다는 의미다. 한옥은 댓돌을 겹쳐 쌓은 뒤 그 위에 나무를 깎아 기둥을 세우고 서까래를 올리며 짚과 흙을 섞어 벽을 빚어 만든다. 한옥을 이루는 많은 재료들은 단순히 보기 좋으라고 사용한 것이 아니라 사람의 관절 마디의 섬세한 치수에 맞춰 설계했다.

한옥에서 오르내림과 꺾임은 관절을 많이 쓰게 만든다. 그러나 절대 연골에 무리가 갈 정도로 과하지 않다. 댓돌을 올라 대청으로 옮겨가고 툇마루에 걸터앉았다 문지방을 넘어 방을 드나들고, 작은 문과 큰 문을 넘나들다 보면 저절로 머리부터 어깨, 무릎, 팔, 다리까지 적절히 굽혔다 펴게 된다. 덕분에 자연스럽게 스트레칭을 한 효과를 거둘 수 있고 혈액순환도 좋아진다.

집과 교감 나누게 하는 온돌

한옥의 과학다움의 핵심에는 복사열을 이용한 온돌이 있다. 온돌은 방바닥 밑에 넓고 편평한 돌을 놓아 아궁이에 불을 지필 때 생긴 열기가 방안 가득 퍼지도록 만든 난방장치로 공기회전률과 열전도율이 우수하다. 공기는 데워지면 부피가 팽창하며 상승한다. 이때 열원(熱源)이 바닥일 경우 바닥에서 천장까지 더운 공기가 올라가면서 공기회전률과 열전도율이 최대가 된다.

그러나 이것만이 전부는 아니다. 온돌의 진정한 과학다움은 경험적 측면에서 접촉을 장려한다는 점에 있다. 내 집을 등으로, 엉덩이로, 배로 비비며 느낄 수 있다는 점은 정(情)이라는 한국적 정서가 건축양식 속에 녹아든 좋은 예다. 부모와 자식 사이, 연인 사이, 친구 사이에서 사랑을 표현할 수 있는 방식인 스킨십을 집과 나누는 셈이다.

온돌은 기본적으로 좌식 생활에 적합하다. 방바닥에 털버덕 앉아 여유를 즐기는 문화와도 잘 어울린다. 좌식 생활은 분명 사람을 게으르게 만드는 구석이 있다. 따끈한 아랫목에 엉덩이를 대고 한 번 앉으면 웬만해서는 일어나기 귀찮은 것이 사실이다. 그러나 집과 얼굴을 맞대고 있는 자연과 가까워질 수 있다는 장점도 있다. 온돌방에 앉아 바라보는 풍경은 손을 뻗으면 잡을 수 있는 체감의 대상으로 다가온다. 한옥에서 창을 방바닥에 바짝 붙여 내는 이유이기도 하다. 나지막한 높이의 창문은 허리와 무릎을 많이 쓰게 해 운동에도 효과적이다.

골라가는 재미가 있는 동선

흔히 한옥을 복잡하고 귀찮은 집이라고 말한다. 집 구조와 집안의 동선이 복잡하다는 얘기다. 실제로 한옥에서 이 방, 저 방으로 옮겨 다니다보면 발걸음 수가 늘어나 꺾임도 많다. 그러나 꺾임이 많다는 점은 장점이지 결코 단점이 아니다.

한옥의 동선은 매우 과학적이다. 이쪽에서 저쪽으로 옮겨가는 동선이 여러 개라는 사실은 이동 과정에서 느끼는 경험의 종류가 다양하다는 것을 의미한다. 시간에 따라, 기분에 따라, 계절에 따라 길을 골라가는 재미가 있다. 이 가운데에는 발걸음 수를 많게 하는, 즉 돌아가는 길도 분명 있지만 단걸음에 갈 수 있는 지름길도 있다. 한옥에서 발걸음 수가 많다고 느끼는 까닭은 지름길을 모르기 때문이다.

효율을 살리는 것을 기능이라고 할 때 한옥은 분명 기능적이다. 지름길은 기능주의의 대표적 형식이다. 다만 효율의 존재를 다원주의적 요소 속에 묻어두고 꼭 필요할 때에만 꺼내 쓰게 했을 뿐이다. 효율에만 목을 매며 소중한 많은 것들을 매장시키는 어리석음을 피해가기 위함이다. 이처럼 한옥에는 우리 조상들의 하늘 같은 지혜가 녹아있다.