“32번 부품을 위치제어시스템 4번 자리에 꼽고, 먼지방지덮개를 씌우면! 아~ 드디어 나만의 인공위성 완성! 앗, 태양전지판을 붙이는 걸 깜빡했네. 그런데…, 어디다 뒀더라?”

인공위성 모형을 조립하는 얘기가 아니다. 그동안 수억원의 제작비에 수년씩 걸려 국가적 차원에서만 개발했던 인공위성을 적은 돈으로 직접 만드는 날이 머지않았다.

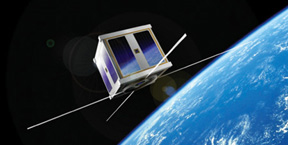

2003년 미국 샌프란시스코에 있는 전자부품회사 펌킨은 ‘큐브샛 키트’라는 세계 최초의 ‘맞춤형 인공위성 조립 키트’를 6000~7250달러(540만~650만원)에 내놨다. 단 발사 비용은 포함돼 있지 않다.

여기에는 큐브샛(한변이 10cm인 정육면체 모양에 무게가 1kg인 위성)을 만드는데 필요한 부품 일체와, 제작과정에서 인공위성의 성능을 테스트하고 궤도에 올리고 나서 위치를 추적하는데 필요한 소프트웨어가 들어 있다. 또 1년 동안 큐브샛을 만들 때 필요한 기술을 무상으로 지원해 준다.

실제로 지난 3월 27일 콜롬비아의 세르히오아트볼레다대 연구팀은 이 키트로 제작한 ‘리베르타드 1호’ 인공위성을 카자흐스탄의 바이코누르 우주기지에서 발사해 성공적으로 지구 궤도에 올렸다. 리베르타드 1호는 콜롬비아의 첫 인공위성으로 기록됐다.

우리 앞에 성큼 다가온 ‘인공위성 DIY (Do It Yourself) 시대’. 양손에 납땜용 인두와 드라이버를 들고 밤하늘에 띄울 ‘내별’ 하나 만들어 보는 것은 어떨까.

여대생 6명이 개발한 ‘꼬꼬마 위성’

1999년 9월 미노타우르 로켓은 6개의 피코위성(무게 1kg 내외의 초소형위성)을 싣고 있는 ‘오팔’ 마이크로위성(무게 100kg내외의 소형위성)을 안전하게 지구 궤도에 올렸다. 오팔에는 ‘델마’와 ‘루이스’라는 무게 0.5kg짜리 위성도 들어있었다.

아마추어 전파통신에 필요한 저주파 수신장치와 AA사이즈 건전지 1개, 그리고 태양전지판으로 이뤄진 이 ‘꼬꼬마 위성’을 만든 이들은 미국 산타클라라대의 여학생 6명이었다. 이들은 10개월을 꼬박 매달려 그리스 신화에 나오는 달의 여신의 이름을 딴 인공위성 제작 프로젝트 ‘아르테미스’를 성공적으로 이끌었다.

아르테미스는 산타클라라대의 학생이 만든 2번째 인공위성이다. 이처럼 대학생이 개발했거나 개발에 참여한 인공위성은 2003년까지 세계적으로 50개가 채 안됐지만 지난 4년 동안 이 수치는 2배로 늘었다.

최근 ‘대학생 인공위성’의 수가 급격히 증가한 이유는 무얼까? 무엇보다 IT 기술이 발전하면서 위성이 작아졌고 그만큼 개발비용이 싸졌기 때문이다. 보통 1톤짜리 상업용 위성 하나를 개발해 발사하는데 3억 달러(2700억원)가 넘게 드는데 반해 큐브샛은 8만 달러(7200만원)를 넘지 않는다.

세계 각국이 큰 규모의 인공위성사업에 대학생을 참여시켜 ‘현장경험’을 할 수 있는 기회를 많이 주는 것도 중요한 이유다. 2006년 12월 11일 미국 항공우주국(NASA) 에임스 연구소는 ‘진샛-1’(GeneSat-1)이라는 무게 4.5kg의 ‘트리플 큐브샛’(큐브샛 3개를 이어붙인 모양의 인공위성)을 지구궤도에 올렸다. 대장균 박테리아를 넣은 배양기를 인공위성으로 만들어 우주에 띄운 뒤 박테리아의 DNA에 어떤 변화가 있는지 조사한다.

NASA는 이 프로젝트를 진행하면서 위성본체를 만드는 일을 모두 대학생들에게 맡겼다. 칼폴리대학생들은 인공위성이 우주에 올라간 뒤 로켓에서 분리되는 장치를 만들었고, 스탠퍼드대학생들은 실험데이터를 지구로 전송하는 장치와 태양전지판을 만들었다. 또 산타클라라대학생들은 위성에 명령을 하는 컴퓨터 소프트웨어를 개발했다.

2000년 12월 유럽우주국(ESA)은 유럽 전역에 흩어져 있는 대학의 위성기술을 하나로 모아 인공위성을 개발하는 ‘쎄티’(SSETI) 프로젝트를 시작했다. 12개 나라 23개 대학의 400명이 넘는 학생들은 인터넷으로 채팅회의를 하고, e메일로 자료를 공유하면서 18개월 동안 연구한 끝에 세탁기 크기의 62kg짜리 ‘쎄티익스프레스’ 위성을 만들었다.

2005년 10월 27일 러시아의 코스모스3M 로켓을 이용해 쎄티익스프레스를 지구궤도에 올리는데 성공한 이들은 앞으로 유럽대학생지구궤도선(ESEO, 2008년)과 유럽대학생달궤도선(ESMO, 2011년)을 차례로 만들 계획이다. NASA도 이에 질세라 지난 8월 미국대학생달궤도선(ASMO) 계획을 발표했다.

4만명 어린이 손때 묻은 ‘스타샤인’

대학생들의 인공위성 만들기 열풍은 고등학생까지 번졌다. 미국 인디펜던스고교는 2005년부터 스탠퍼드대 밥 트윅스 교수의 도움으로 고등학생이 직접 큐브샛을 만드는 ‘캐티샛’(KatySat, Kids Are never Too Young for satellites) 프로그램을 진행하고 있다. 우주에서 방사선과 지구자기장을 측정하고 지구를 촬영하는 임무를 개발하고 있다.

똑똑한 고등학생들이라면 충분히 인공위성을 만들 수 있다. 그런데 어린이가 인공위성 개발에 참여했다면 믿을 수 있을까.

1999년 6월 5일 우주왕복선 디스커버리에 실려 387km 고도의 지구궤도에 올라간 ‘스타샤인’은 18개 나라 660개 초등학교 2만5040명 어린이의 ‘손때’가 묻은 인공위성이다.

알루미늄 재질에 무게가 39kg인 스타샤인은 지름이 48cm인, 속이 빈 구형의 인공위성으로 겉표면에 지름 2.5cm의 동그란 거울이 878개 붙어있다. 90분마다 지구를 한 바퀴 돌면서 태양빛을 반사해 별처럼 반짝이는 일이 이 위성의 유일한 임무다.

스타샤인을 개발하는데 어린이들은 매우 중요한(?) 역할을 했다. 바로 거울의 광택을 내는 일이었다. 스타샤인이 지구 궤도를 도는 동안 어린이들은 스타샤인 홈페이지에서 가르쳐 주는 시간과 장소에서 1등급 밝기로 깜박이며 지나가는 ‘별’을 볼 수 있었다. 스타샤인은 2000년 2월 18일 지구를 4212번 돌고, 브라질 연안의 대서양 바다 위 80km 상공에서 불타 없어졌다.

그 뒤 스타샤인 2·3호가 2001년에 발사됐다. 여기에는 가스추진장치를 달아 스타샤인이 회전하면서 더 자주 태양빛을 반사할 수 있게 했고, 거울의 수도 각각 858개와 1500개로 늘렸다. 광택을 내는 일에 참여한 어린이의 수도 4만명까지 늘었다. 2002년과 2003년에 임무를 무사히 마친 스타샤인 2·3호에 이어 현재 스타샤인 4· 5호가 개발 중이다.

음료수 캔의 화려한 변신, ‘깡통위성’

넌센스 퀴즈 하나. 지금까지 인간이 만든 가장 작은 인공위성은? 2006년 11월 국제우주정거장에 머물고 있던 러시아 우주비행사 미하일 튜린이 우주공간에서 지구 궤도를 향해 티샷으로 날린 3g짜리 특수제작된 골프공이다

아무런 기능을 하지 않는 골프공이 무슨 인공위성이냐고 반문할 수도 있겠지만 ‘지구 따위의 행성 둘레를 돌도록 만든 인공의 장치’라는 국어사전식 정의에 따르면 이 골프공도 인공위성이다.

만약 지구 궤도를 도는 음료수 캔이 있다면 어떨까. 실제로 이같은 일을 계획한 과학자들이 있었다. 다 마시고 난 350ml 음료수 캔으로 인공위성을 만든다는 뜻에서 ‘캔샛’(CanSat), 우리말로 ‘깡통위성’이라고 이름 붙여진 이 프로젝트는 1998년 11월 하와이에서 열린 미국·일본·영국 3개국 인공위성 심포지엄에서 미국 스탠퍼드대의 밥 트윅스 교수가 처음 제안했다. 심포지엄에 참여한 미국과 일본의 12개 대학 연구팀이 각각 1년 동안 컴퓨터회로와 카메라렌즈, 그리고 GPS(위성위치확인시스템)와 전원장치를 빈 캔에 눌러 담아 인공위성을 만든 뒤 다음 심포지엄에서 결과를 발표하고 우주로 발사하자는 내용이었다.

1년 뒤 약속은 지켜졌으나 우주로 발사하지는 못했다. 대신 아마추어 로켓에 실어 지상 4km까지 쏘아올린 뒤 낙하하면서 지상과 대기의 사진을 찍고 온도와 기압을 측정해 데이터를 송신하는 임무로 대신했다. 이를 계기로 1999년에 미국에서 캔샛 경연대회가 시작됐고 전 세계로 퍼져 인기를 끌고 있다. 최근에는 220달러(20만원)짜리 캔샛 키트도 나왔다.

로켓이 위험하다고 생각하는 사람을 위한 풍선을 이용한 위성도 있다. 기상관측용 풍선에 캔샛이나 이를 대신할 만한 장치를 매단 ‘벌룬샛’(BallonSat)은 2시간에 걸쳐 약 30km 고도까지 올라가며 사진도 찍고 대기 상태도 측정한다.

풍선이 터지면 낙하산이 펼쳐져 하강하며 임무를 계속한다. 땅에 내려온 벌룬샛은 GPS 장치를 이용해 회수한다. 60달러(약 5만4000원)면 인공위성을 띄울 풍선을 구입할 수 있다.

손 안에 쏙 들어오는 큐브샛도 좋고, 빈 캔을 풍선에 매달아 하늘에 띄워도 좋다. 내 손으로 만든 ‘별’을 띄우는 인공위성 DIY 시대가 우리 앞에 성큼 다가왔다.

우리도 캔샛 만들어요

일본이나 미국 같은 위성 선진국에 비하면 우리나라의 인공위성 교육은 전무한 실정이다. 전문가들은 학생들에게 인공위성을 접할 수 있는 기회를 많이 주는 일이 훗날 우리나라를 ‘우주강국’으로 만드는 첫 걸음이라고 입을 모은다.

한국항공대는 학부생을 대상으로 캔샛을 제작하는 수업을 2003년부터 매년 개설하고 있다. 10만 화소 디지털카메라 사진을 저장하는 SD메모리, 온도와 기압을 측정하는 센서와 건전지, 그리고 송수신 장치를 캔 속에 꾹꾹 눌러 담는다. 여기에 드는 제작비용은 약 50만원 정도. 올해까지 캔샛 3대를 만들었지만 아직 로켓에 실어 발사한 적은 없다.

한국과학영재학교 학생들은 R&E(Research & Education) 활동으로 캔샛을 만들고 있다. KAIST 인공위성연구센터의 도움을 받아 2007년 3월 처음 ‘깡통’을 손에 잡은 이들은 지난 8월 컴퓨터 프로그래밍으로 제어회로에 사용되는 소스 코드를 만들어 칩에 저장하는 작업을 마쳤다. 올 겨울 캔샛 본체까지 모두 만들면 공군의 도움을 얻어 2km 상공의 비행기에서 떨어뜨린 뒤 온도와 기압 같은 측정데이터를 지상국에서 수신하는 일이 목표다.

이 프로그램의 지도를 맡은 KAIST 인공위성연구센터 장태성 박사는 “캔샛은 인공위성 개발에 필요한 거의 모든 기술을 배울 수 있는 훌륭한 도구”라며 “개발 경험이 축적되면 국제대회에도 출전할 예정”이라고 밝혔다.

▼관련기사를 계속 보시려면?

인공위성 초미니시대

PART1 똑똑한 소형위성이 몰려온다

PART2 한국발 스푸트니크 쇼크는 계속된다

PART3 '뚝딱뚝딱' 인공위성 DIY시대