NASA(미항공우주국)는 미국이 우주 개발, 지구 탐사, 항공기 개발을 위해 만든 조직이지만, 오늘날 누구도 미국만의 기관으로 보지 않는다. 비록 유럽 14국이 연합해 세운 유럽우주기구(ESA)나 일본의 우주개발사업단(NASDA), 우리나라의 한국항공우주연구소 등 나라마다 이와 비슷한 기관들이 있지만 규모와 인원, 하는 일에 있어서 비교가 되지 않기 때문이다. NASA는 냉전이 종식된 이후 미국의 꿈은 물론 인류의 꿈을 펼치기 위해 최전선에 서 왔다. 그래서 예산이 계속 삭감되고 있는 NASA는 세계 각국에 공동으로 연구할 것을 제의하고 있다. 대표적인 것이 국제우주정거장 계획이다.

NASA가 세워진 것은 1958년 10월 1일. 1957년 10월 4일에 옛소련이 인류 최초의 인공위성인 스푸트니크1호를 발사한 것을 보고 받은 충격을 만회하기 위해서였다. NASA가 세워지기 전에는 1915년 설립된 NACA(국가항공자문위원회)가 있었다. 랭글리연구센터(1917년), 에임스연구센터(1939년), 루이스연구센터(1940년), 드라이덴비행연구센터(1946년), 월롭스비행기지(1944년) 등이 NACA의 산하기관으로 있었지만 옛소련과는 현격한 능력차이가 있었다.

그래서 미국은 옛소련을 따라잡기 위해 수혈을 감행했다. 이때 혜성처럼 나타난 사람이 바로 독일 로켓과학자 폰 브라운박사. 출발 당시 NASA의 연간 예산은 1억달러. 미국은 1969년 7월 16일 아폴로 11호를 달에 착륙시킴으로써 비로소 인류의 꿈을 실현하는 파이어니어로서 NASA시대를 열었다. 브라운박사가 개발한 새턴로켓은 미국과 NASA의 꿈을 실현했던 것이다.

현재 NASA의 직원수는 계약직까지 포함해 약 20만명으로 9천명으로 출발했던 1958년보다 20배가 늘었다. 아폴로계획이 추진되던 1960년대에는 40만명에 이르기도 했다. 그러나 NASA에 소속된 정식직원은 2만여명밖에 되지 않으며, 그중 과학기술자들은 1만2천여명이다. 나머지는 계약직이다. 따라서 엄청난 NASA를 끌어나가는 실질적인 힘은 프로젝트가 있을 때마다 참여하는 계약직 연구원으로부터 나온다고 할 수 있다.

NASA의 올해 예산은 약 1백38억달러로 출발 당시보다 1백40배 가까이 커졌다. 이중 우주정거장 계획과 우주왕복선 계획 등을 추진하는 분야가 53억6천만달러, 과학 및 항공기술 연구 분야가 58억6천만달러로 대부분을 차지하고 있다. 그러나 97년 예산은 95년보다 2억달러가 줄었다. 다만 최근 화성탐사 계획이 활기를 띠고 클린턴 정부가 지원을 약속한 상황에서 NASA의 예산은 다시 늘어날 전망이다.

NASA에는 어떤 연구자들이 근무할까. NASA 과학기술자들의 평균연령은 43세. 본부가 51세로 평균나이가 가장 많고 케네디우주센터가 40세로 가장 젊다. 또 NASA에 근무하는 연구자들의 평균 연봉은 약 7만달러. 비교적 나이 많은 연구자들이 자리잡고 있는 NASA본부의 연봉이 9만5천달러로 가장 높다. 이와 같은 결과는 연령별 연봉수준을 살펴보면 그 이유를 이해할 수 있다(그림1).

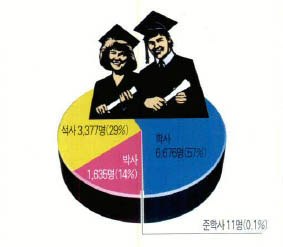

흔히 NASA에는 박사급 연구자들만 근무하는 줄 안다. 하지만 박사급 연구자들은 14%에 그치고 있고, 석사급 연구자들이 29%, 학사급 연구자들이 57%를 차지하고 있다. 또 전문대를 졸업한 사람도 11명이 있다. 결국 NASA는 대학을 졸업한 학사들이 대부분의 연구를 담당하고 있는 셈이다(그림2).

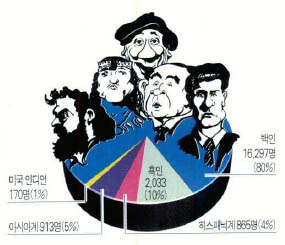

이밖에 인종별로 NASA 직원들을 분류해 보면 백인이 80%, 흑인이 10%, 스페인어를 쓰는 라틴계(히스패닉계)가 4%, 그리고 아시아계가 5%를 차지하고 있다(그림3). 이러한 분포는 마치 인종차별처럼 보이지만 미국의 인종분포(백인 80%, 흑인 12%, 아시아계 2.9%, 기타 3.9%)와 비슷한 경향을 보인다.