사람의 행동은 유전하는가. 이 문제는 이미 1백년 이상이나 전부터(멘델의 법칙이 재발견되기 전부터) 우생학을 제창한 갈튼들에 의해 논의돼 왔다.

사람의 경우 문화나 환경의 영향을 배제하기 어려우므로 행동과 유전자의 관계를 조사하는 것은 사실상 불가능하다. 그러나 초파리의 행동에 대해서는 연구가 꽤 진척돼 있다.

미국 뉴욕대의 생물학·신경과학교수인 랄프 그린스펀은 최근 '사이언티픽 아메리칸'에 실린 논문에서 초파리의 유전자가 행동에 어떤 영향을 미치는가를 파악하게 됐다고 보고 했다.

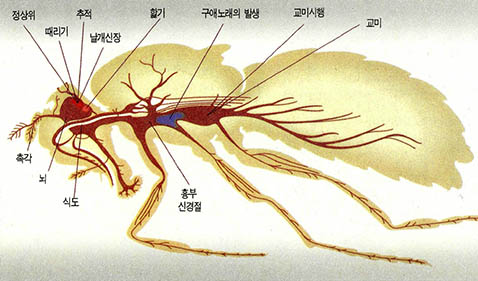

초파리 수컷은 몇가지 단계를 통한 구애행동을 거쳐 암컷과 교미한다. 수컷의 세포와 암컷의 세포를 모자이크한 파리를 만들어 해석해본 결과 각 단계마다 수컷세포가 필요한 중추신경계의 부위가 다르다는 사실을 알 수 있었다.

중추신경의 부위가 다수에 걸쳐진 점에서 구애행동에 관계하는 유전자도 다수 있다고 여겨진다. 이미 열가지를 넘는 유전자가 발견돼 있는데, 재미있는 것은 구애행동만을 위한 유전자라는 것은 발견되지 않았다는 점이다. 어느 유전자건 뭔가 다른 기능을 담당하는 것이다.

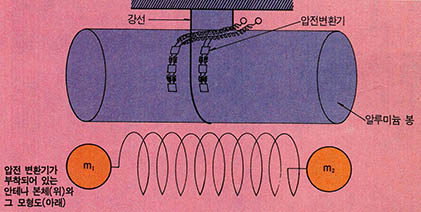

가령 period라는 유전자에 변이가 일어나면 수컷은 구애의 노래 리듬을 잘 타지 못하게 된다. 이 유전자는 본래는 체내시계의 유전자로서 발견된 것이다.

초파리의 유전자중 몇가지는 사람에서도 같은 것이 발견돼 있다. 그렇다면 파리를 이용한 연구는 사람의 이해에도 응용할 수 있다는 것이 린스펀의 견해다.