"발명 덕분에 단상에 연사로 서서 강의를 할 수 있게 됐으니 이만큼으로도 좋습니다."

똑같은 물 반컵을 두고도 낙관적인 사람은 '이만큼이나 남았다'는 데서 힘을 얻지만 비관적인 사람은 '이 것뿐'이라는 사실에 실망한다고들 말한다. 용기를 잃지않은 낙관적인 사람은 아무리 어려운 상황에 처했어도 털고 일어나 다시 도전할 수 있다. 정해진 왕도(王道)도 없고 뚜렷한 성공의 보장도 없는 발명의 외길을 걸으려는 사람에겐 그래서 이 낙관을 체질화하라는 충고가 적잖이 주어진다. 실패했을 때 딛고 일어설 지팡이가 되기 때문이다.

이달에 만난 발명가 홍성모(洪性模·41)씨는 살아온 이야기를 하며 유난히도 "제가 참 운이 좋았지요"라는 말을 자주 입에 올렸다. 남들이라면 '절망'이라고 표현했을 만한 대목을 '전화위복'이라고 부르는 사람. 그 자신이 발명가이기 때문에 익힌 삶의 태도만은 아니다. 오히려 코흘릴 무렵부터 삶의 고비를 자신의 힘으로 헤쳐오며 기른 낙관 덕분에 그는 발명가로서도 성공할 수 있었는지 모른다.

꿈도 못꿔본 「발명가의 길」

작달막한 키에 다부진 체구, 마디가 굵은 손가락. 서울생활 20년이 넘었다는 홍씨지만 그를 처음 보았을 때 기자는 얼핏 오랜시간의 노동으로 뼈가 굵은 농부를 연상했다. 충남 예산의 가난한 농가에서 5남1녀의 셋째아들로 태어난 그는 '아이스케이크 장수와 중국집 배달원 노릇을 해가며' 겨우 고향의 삽교국민학교를 마칠 수 있었다. 배우고 싶은 마음은 간절했지만 가세는 더이상의 학업을 허락치않아 결국 그는 열다섯살이 되던 해 '서울서 돈벌어 공부하겠다'는 결심을 품고 고향을 등지게 된다.

대방동의 조그만 공장에 취직한 지 1년만에 그는 야간 검정고시학원에 등록할 수 있었다. '남들이 그 얘기 좀 그만하라고 한다'며 겸연쩍게 웃으면서도 직장에서 학원이 있는 영등포까지 매일 걸어다니며 튀김 1백원어치로 저녁을 해결해야했던 그 시절을 회상하는 그의 목소리에는 어떤 우쭐댐이나 회한이 없었다.

자신을 일약 주목받는 발명가로 만든 인조과일을 개발한 후에도 홍성모씨는 한동안 스스로가 발명가라는 생각을 갖지 못했다. 하루하루 생활도 벅찰 지경인 그에게는 '발명가가 되겠다'는 생각자체가 호사에 다름 아니었으리라.

애당초 인조과일을 개발하게 된 것도 호기심에서보다는 당장에 생계대책을 마련해야한다는 필요가 절박했다. 주임으로 써주겠다는 스카우트제의를 철석같이 믿고 잘 다니던 직장에 사표를 집어던졌으나, 오라던 회사에서 소식이 없어 졸지에 실직자가 됐던 지난 79년. 그는 소일을 위해 남대문시장 상점들을 기웃거리다가 우연찮게 좌판에 나앉은 인조과일들을 보게 된다.

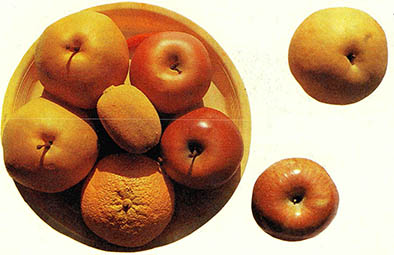

"너무 조잡했지요. 색깔도 실물과는 다르게 한 색으로만 칠해져 있었고 그나마도 플라스틱 위에 페인트를 그냥 입힌거라 마찰이 심하거나 하면 착색이 그냥 떨어져나갔죠."

그는 이 우연찮은 계기로 인해 새로운 인조과일을 만들어야겠다는 결심을 굳혔다. 사실 그에게 인조과일 제조 이외에 다른 기술이 전혀 없었던 것은 아니다. 군복무 시절 배운 중장비기술을 밑천으로 제대이후 구로공단의 기계회사에서 일하며 이미 솜씨있는 기술인으로 능력을 인정받고 있었기 때문이다.

저울 하나로 화학식 대신해

그러나 조잡한 인조과일을 보며 '이런 걸 잘만 만들면 돈이 될텐데'하는 생각에 빠지기 시작한 홍씨는 '하던 일이나 하라'는 주위의 만류에도 불구하고 청계천 7,8가의 헌책방과 전문가를 찾아다니기 시작했다. 남대문 근처 옛날 서울시경찰국 일대 골목은 당시 서울 장안 염료상들의 집결지였다. 이곳 상점 주인들은 화학방정식은 몰라도 염료가 타는 냄새만으로 무엇과 무엇이 몇대몇 비율로 섞였다는 것을 정확히 맞춰낼만큼 도사들이었다. 사정을 말하고 도움을 청하면 대개는 자신들이 아는 바를 흔쾌히 일러줘 홍씨는 실패를 거듭하면서도 조금씩 새로운 인조과일을 만들어내는 일에 속도를 더해갈 수 있었다.

그렇다해도 그가 가진 밑천은 수백종의 화학약품과 금은방에서 쓰는 천평칭(天平秤) 하나. 끊임없는 시행착오의 연속에서 그는 먼저 예전에 하던대로 페인트를 써서는 결코 자연색에 가까운 효과를 얻어낼 수 없음을 알게됐다. 홍씨는 그보다 침투성이 좋은 잉크를 뿌려 색감을 높이고 부식이나 마찰로 인한 훼손을 막았다. 색깔만 달라진 것은 아니다. 그는 인조과일을 만들어내는 틀 자체를 새롭게 변화시켰다.

그가 만든 인조과일에는 플라스틱모형에서 흔히 볼 수 있는 면 접합선이 없는데 이는 틀 자체가 절개면이 없는 원통형이기 때문이다. 그는 새 상품을 만들기위해 중고등학교 미술시간에 흔히 배우는 석고뜨기방법을 이용했다.

즉 실제 과일위에 실리콘 등을 발라 정밀하게 그 형을 뜬 뒤 실리콘만을 따로 벗겨낸다. 이 고무에 쇳물이 아닌 쇳가루를 원심력을 이용해 쏘아 틀을 만들어내는데 그는 정전기현상에 착안해 전기를 흘려줌으로써 쇳가루가 고무틀에 속속들이 맞아들어가도록 장치를 꾸몄다. 이 덕분에 그가 만든 귤에는 실물에서 볼 수 있는 곰보자국이 그대로 우툴두툴 살아있고 복숭아에는 화학섬유로 만든 털까지 달아 만지는 사람에게 섬뜩한 느낌마저 갖게한다.

2년여의 각고 끝에 첫 작품인 포도를 만들어 내놓자 반응은 기대했던 것 이상으로 좋았다. 수입물건의 암거래시장이던 남대문 도깨비시장에서는 그의 인조과일이 외제로 둔갑해 고가(高價)에 날개돋친 듯 팔려나갔다. 그러나 사업상의 성공보다 더 중요한 인생의 전기(轉期)가 그에게 찾아온다. 인조과일의 특허를 출원하면서 그가 발명가로 변신하게 된 것이다.

첫 특허의 명칭은 '인조과일의 제작'. 연이어 '과체류의 제조방법''장식용 인조과일의 착색처리방법' 등의 특허를 얻으러 뛰어다니는 과정에서 그는 자신과 비슷하게 아마추어로부터 시작한 다른 발명가들의 작품을 보며 새로운 아이디어를 얻기도 하고 주먹구구식으로 문제를 해결해왔던 자신의 방법에 좀 더 체계도 세울 수 있었다. 마른 짚에 불이 붙는 격으로 하나의 발명품이 새로운 발명품의 아이디어를 낳는 식이 돼서 그는 첫 특허를 낸 지 9년이 지난 지금 2백여건의 특허를 갖게 됐다.

홍성모씨는 몇년전부터 과거의 자신과 같은 초심자들에게 발명의 길을 설명하는 연사가 됐다. 학교나 기업체 공무원들을 위한 강연회에 초빙되는 것은 물론이고 라디오방송프로그램에도 1년간 고정연사로 나갔다. 방송이 나간 날은 으레 2,3통의 청취자전화를 받게 마련이었는데 대개가 살림하는 주부거나 운전기사인 이들의 질문을 들으며 그는 '아이디어가 참 생활속에 있는 거구나'하는 사실을 다시금 확인했다고 한다.

인터뷰를 끝내며 발명가로서 앞으로의 소망은 무엇이냐는 질문을 던지자 그는 넉넉한 미소부터 지어보였다.

"인조과일이 성공해 이젠 집도 한칸 생겼고 1백50여종의 과일을 찍어내는 틀과 조그만 회사(우신모조화사)도 있습니다. 당장 먹고사는 데 걱정을 잊었으니 경제적 욕심은 없고 발명풍토 조성에 힘쓰고 싶습니다. 무엇보다 발명덕분에 단상에 연사로 서서 강의를 할 수 있게 됐으니 이만큼으로도 좋습니다."

발명가 홍성모씨의 웃음은 스스로 고난을 이겨낸 사람만이 가질 수 있는 빛나는 것이었다.