원자의 세계를 알아내려는 물리학자들의 끊임없는 도전은 하나의 낭만적인 드라마의 역사라고도 할 수 있다.

우리들의 주위를 살펴보자. 누구나 삼라만상이 무엇으로 이뤄졌으며 어떤 법칙에 지배당하고 있는지 한번 쯤은 생각해 봤을 것이다.

원자가설로부터 출발

기록에 의하면, 기원전 6세기쯤에 이미 우리들의 조상은 이러한 생각을 해보았다.

그리스의 탈레스(Thales, B.C. 640~546)는 과학의 원조라고도 불리우는 사람인데 우주라는 것에 대해 두개의 가설을 세웠다.

그는 신이라든가 악령같은 것은 존재하지 않으며, 우주는 불변의 법칙에 따라 움직이고 있다고 주장했다. 또 사람은 우주를 관찰하고 사색해 봄으로써 이들 법칙이 무엇인지 알 수 있다고 했다.

이러한 과학적 사색에 자극받아, 레우키포스(Leucipos, B.C.450년 전후 생존)는 물질의 근원을 캐기 시작하였으며 데모크리토스(Democritos, B.C.470년경에 생존)에 이르러 고대의 원자론이 완성되었다.

데모크리토스는 "물질을 단계적으로 세분화해 가면, 그 이상 세분할 수 없는 입자(粒子)에 도달한다. 이 궁극(窮極)적인 입자가 원자(atom)이다. 물질은 이 원자와 아무 것도 없는 진정한 공허(空虛)로 성립돼 있다"고 주장했다.

이에 반대하는 학파(学派)가 있었다. 바로 소크라테스(Socrates, B.C. 469~399)의 제자들인 플라톤(Platon, B.C 427~347)과 아리스토텔레스(Aristotle, B.C. 384~322) 등이 이끄는 학파들이었다.

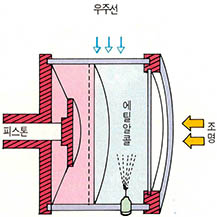

그들은 "우주는 4개의 기본물질, 즉 땅 물 불 바람에다 공간이란 조직을 만든다고 생각되는 에테르(ether)를 합한 '5대'(5Majoris)로 이뤄진 연속체이지 결코 데모크리토스가 말하는 입자가 아니다"라고 맞섰다.

이와 같이 고대 그리스학자들은 물질에 관하여 지금 보아도 상당히 예리한 관찰이었다고 생각되는 수준에까지 도달했다. 하지만 그 당시엔 이러한 이론을 실증할 수 있는 기술이 없었다.

이어서 종교전제(宗敎專制)로 인한 과학의 암흑시대가 1천5백년 이상이나 계속돼 이같은 논의는 일시 중단되었다. 그러다가 르네상스 이후, '가상디'(Pierr Gassendi, 1592~1655)에 의해 근세 유럽에 원자론이 부활되었다.

곧 이어 갈릴레오(Galileo Galilei, 1564~1642), 뉴턴(Isaac Newton, 1642~1727) 및 보일(Robert Boyle, 1627~1691)등이 이 원자론을 지지, 과학적 자연관으로서 보급되어 왔다.

그러나 실험적인 입증을 얻기 위해서는 다시 1백년을 더 기다려야 했다. 그 공적을 세운 사람은 화학적인 실험사실을 설명하기 위해 원자가설(原子假說)을 내 놓은 달톤(John Dalton, 1766~1844)이었다.

전자는 '수박 씨'

20세기에 접어들자 물리학자들은 원자물리학이란 새로운 무대를 개척했다. 이 무대에서 연출한 드라마의 연속은 우리들에게 원자의 '존재' 자체에 대한 확고한 인식을 심어 주었다.

물론 우리는 2천5백년전에 데모크리토스가 생각했던 개념과는 사뭇 다른 원자의 세계를 추구하고 있다. 하지만 그의 근본사상인 '원자론'에 대해서 경의를 표하지 않을 수가 없다.

1904년 드디어 원자에 관한 구체적인 모형이 처음 발표되었다. 영국의 톰슨(Joseph John Thomson, 1856~1940)의 개가였다.

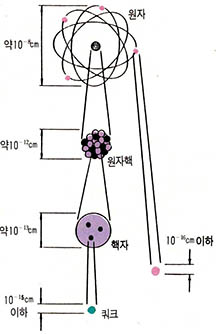

그는 원자는 ${10}^{-8}$cm 크기의 구형(球形)이라고 설명했다. 그는 또 비유적으로 원자를 묘사하기도 했다. +전기를 지닌 푸딩(pudding)속에 -전기를 지닌 서양오얏(plum)즉 전자들이 많이 분포되어 있다고 표현한 것이다.

그는 ${10}^{-8}$cm (1억분의 1cm) 크기의 수박모양 원자를 가정했다. 그리고 +전기를 지닌 수박 살속에 -전기를 지닌 수박씨같이 생긴 전자들이 박혀 있는 것으로 상상했다.

그러나 그의 이른바 서양오얏―푸딩(Plum-Pudding)원자모형은 그의 제자였던 러더포드(Ernest Rutherford, 1871-1937)에 의해 깨졌다. 알파(α)선 산란의 실험결과를 토대로 1909년, 원자핵(atomic nucleus)의 존재를 확신한 러더포드는 유핵원자모형(有核原子模型)을 내놓음으로써 스승의 이론에 반기를 들었다. 러더포드는 +전하를 지닌 ${10}^{-12}$~${10}^{-13}$cm가량의 원자핵을 중심으로 전자들이 마치 행성들이 태양을 끼고 도는 것같이 돌고 있다고 주장했다.

그러나 그의 원자모형엔 그 당시로서는 해명못할 큰 문제가 있었다.

"원자핵을 끼고 도는 전자는, 왜 ${10}^{-8}$cm크기의 일정한 궤도상을 그렇게 계속 돌 수가 있을까?"라는 의문이었다.

이러한 궤도운동은 태양계의 궤도운동을 생각하면 그리 무리가 없어 보인다. 하지만 태양계와 원자세계와는 엄격한 차이가 있다.

두세계의 차이는 첫째 태양과 행성간의 관계는 만유인력에 의한 것이나, 원자핵과 전자와는 +,-의 전기력에 의한 것이며, 둘째 전체는 엄청나게 크고, 원자는 엄청나게 작다는 점이다.

강한 전자기의 힘에 의해 전자가 원자핵을 벗어나지 않는다는 사실은 쉽게 인정되었다. 그런데 전자가 원자핵에 끌려 들어 가지 않고 일정한 간격을 유지함은 여전히 큰 의문으로 남아 있었다. 더욱이 맥스웰(James Clerk Maxwell, 1831~1879)의 전자기파 이론에 따르면 전자는 점차로 전자기파를 방사하면서, 에너지를 잃어 결국엔 원자핵에 끌려 들어감이 마땅했다. 때문에 의문은 나날이 가중되었다.

50년 전의 완성품

이 문제를 해결하는 방책을 마련한 사람이 나타났다. 덴마크의 보어 (Niels Bohr, 1885~1962)였다.

그는 1912년에 플랑크 (Max Planck, 1858~1947)가 제창한 '에너지 양자(量子)'의 개념을 도입했다. 다음 해인 1913년 보어는 원자핵의 주위를 도는 전자의 에너지, ${E}_{n}$은 ${E}_{n}$=-$\frac{hC{R}_{∞}}{{n}^{2}}$ (n=1,2,3‥)인 불연속적인 값밖엔 가질 수 없다고 설정했다. 또 그는 자신의 이론을 수소 원자의 경우에 대입, 멋지게 일치함을 보였다. 여기서 h는 플랑크 상수(h=6.6256×${10}^{-27}$erg·초)이며, c는 광속도, 그리고 ${R}_{∞}$은 리드베르그(Rydberg)상수(109737.3)이다.

보어는 자신의 수소원자모형으로 그때까지 이론적으로 설명할 수 없었던 수소스펙트럼(Spectrum)문제를 일사천리로 해결하였다. 동시에 전자가 왜 원자핵쪽으로 말려들지 않는가에 대한 설명도 가능하게 했다.

한편 러더포드는 질소이온에다 알파(α)선을 쪼이다가, 튀어나오는 고속도의 새로운 입자를 발견하였다. 그리고 이것이 수소원자의 원자핵임을 확인, 양자(陽子·proton)라고 명명하였다.

러더포드의 실험이 양자 발견으로 발전했던 일이 있은지 약 10년이 지난 1932년, 영국의 채드윅(James Chadwick, 1891~1974)은 원자핵속에 양자와 같은 무게이지만 전기적으로는 중성인 중성자(中性子·neutron) 의 존재를 발견했다. 이로써 원자를 구성하는 가장 기본적인 요소인 양자 중성자 전자의 존재가 다 알려지게 되었다. 또 이것들이 모든 물질을 형성하는 근본적인 입자임이 확인되었다.

50년전 대다수의 물리학자들은 이것으로 물질세계의 규명은 모두 해결되었다고 생각했다. 그러나 일부 이론물리학자들은 아직도 근본적인 문제가 해결되지 않았음을 알고 있었다.

빛의 본성을 캔다

빛의 정체가 무엇일까? 19세기까지는 빛은 곧 파동이라고 믿어졌지만 플랑크,아인슈타인(Albert Einstein, 1879~1955) 그리고 보어가 빛의 입자성을 내세우는 바람에 빛의 본성에 대해 다시 논란을 거듭하게 되었다.

사실 빛은 사람으로 치면 남성도 되고 여성도 되는 2중성을 지닌 존재라고 할 수 있다.

그렇다면 전자는 무엇일까? 대체로 전자는 입자라고 생각되었다. 그런데 한 물리학자는 전자가 파동의 성질도 갖고 있을 것으로 보았다. 그래서 적당한 방법만 동원하면 전자란 입자도 파동의 성질을 나타내는 것이 아닐까라고 상상하였다.

이러한 과감한 추리를 한 사람은 프랑스의 물리학자 드브로이(Louis Victor de Broglie)였다.

1922년 그는 입자로 보이는 것에도 파동으로 표현되는 진동수ν, 또는 파장λ등이 끼어들 수 있다고 가정하였다. 그래서 입자의 성질을 나타내는 에너지및 운동량 p(p=mv, m은 입자의 질량, v는 그 속도)와 파장λ사이에 관한 수식을 세웠다. 즉 빛의 입자성과 파동성 사이를 관계짓게 하는 아인슈타인식을 활용, 입자와 파동간에는 (λ=$\frac{h}{mν}$=$\frac{h}{p}$의 관계가 있다고 발표했다. 여기서 h는 플랑크상수이다.

이렇게 물질의 입자에 가미된 파동성을 드브로이파(波) 또는 물질파(物質波)라고 부른다.

야구공도 파동이다

그렇다면 물질파란 도대체 어떤 것일까? 다시 말해 우리들의 일상생활에서 흔히 접촉하는 야구공 돌덩어리 자동차 비행기 아니면 아주 미세한 전자(電子)같은 것들은 어떤 모습의 파동일까?

이를 알아내기 위해 위의 식(式)에 다 야구공의 경우를 적용시켜 보자. 공의 무게를 1백g, 그것을 던졌을 때의 시속을 1백km라 하면

파장(λ)= $\frac{6.6256×{{10}^{-34}}(kg){{(m)}^{2}}/초}{0.1×100×{{10}^{3}}/3600(km)초}$ =2.4×${10}^{-34}$m란 도저히 상상할 수 없을 정도의 짧은 파장을 지닌 파동이 되고 만다. 그래서 야구공은 파동아닌, 그대로 날아가 버리는 공으로만 우리 눈에 보일 수 밖에….

왜 불연속적인가?

여기서 양 끝을 고정시킨 일정한 길이의 현(弦)을 생각해 보자. 이 현에 자극을 주어 진동시켜보면 현의 길이를 ι이라 할때 진동파의 파장λ는,이 ι의 2/1배, 2/2배, 2/3배, 2/4배, 2/5배…로 된다. 이러한 파동을 정상파(定常波)라고 부른다.

원자핵을 끼고 원운동을 하고있는 전자가 동시에 파동운동을 하고 있다고 하자. 원궤도를 하나의 일정한 길이로 제한된 것으로 보면, 전자도 역시 정상파를 형성할 것이다. 다시 말해 전자는 궤도를 일주한 뒤에도 처음의 위상(位相)에 딱 들어 맞는 파장을 가진다는 뜻이다. 그렇다면 이 경우에도 파장끼리는 불연속적인 값을 가지게 된다. 따라서 드브로이의 물질파의 식에 의하여 에너지도 불연속적인 값밖엔 가질 수가 없음을 알 수 있다.

드브로이의 물질파 가설은 1927년, 미국의 데이빗슨(Clinton Joseph Davisson, 1881~1958)과 거머(Lester Halbert Germer) 그리고 영국의 톰슨 (George Paget Thomson, 1892~1975) 등이 실험으로 입증하였다.

전자의 이중성

만일 드브로이가 주장하는 물질파가 실제로 존재한다면 그것은 빛과 마찬가지로 회절(回折)현상을 보여줄 것인가? 데이빗슨과 거머 그리고 톰슨 등은 전자선을 사용, 회절현상이 나타나는지를 조사해 보았다.

이때 문제가 된 것은 전자선을 통과시킨 '슬릿'(slit)의 간격을 전자의 파장λ에 대해 적합하게 띄우는 것이었다. 그래서 그들은 어떤 결정(結晶)의 격자간격(格子間隔)을 이용하는 것이 적당하다고 생각했다. 왜냐하면 고체인 결정을 구성하는 원자는 서로 짜임새있게 일정한 간격을 두고 질서정연하게 배열돼있기 때문이었다.

그래서 그들은 니켈(Nickel)표면에 전자선을 퍼부었다. 그 결과로 인해 산란되는 전자선의 강도를 조사했다. 그리하여 전자가 파동성질을 가진 탓에 생기는 회절현상을 확인했던 것이다.

결국 전자의 입자와 및 파동의 양면성이 밝혀졌다. 동시에 빛의 양면성은 당연히 인정·확인되는 성과를 거뒀다. 또 보어가 주장한 상보성원리(相補性原理)도 인정을 받게 되었다. 즉 빛과 전자는 상보하는 성질, 다시 말해 어떤 현상에선 입자, 딴 현상에선 파동으로 작용하는 2면성을 가진 실체로서, 서로 보충된 '하나의 것'이라는 이론도 정립이 된 셈이다.

이무렵 덴마크의 보어연구소에는 독일에서 온 젊은 연구원이 있었다.

그의 이름은 하이젠베르그(Werner Heisenberg, 1901~1976). 그가 보어의 원자스펙트럼 이론에 완전히 반해 버린 상태에 있을 무렵, 당시 베를린대학의 교수였던 아인슈타인이 그를 초청, 세미나 강연을 하게 했다. 아인슈타인은 하이젠베르그의 강연을 열심히 경청한 뒤 집에 데리고 가서 저녁식사까지 대접을 하였다. 하지만 그의 양자론에 대해선 아주 신랄하게 비평을 했다.

아인슈타인이 특히 문제삼은 것은, 보어원자모형에 의거한 전자가 갖는 기묘한 성질에 대해서였다.

하이젠베르그의 고민

전자가 안개 가득찬 함(箱)속을 통과할 때는 반드시 지나간 흔적을 남긴다. 그래서 그 자취를 사진으로 담을 수 있고, 전자위치도 알 수 있다. 그러나 전자가 혼자 날지 않고 원자핵을 끼고 도는 궤도운동을 할 때는 사정이 달라진다. 즉 보어의 이론에 따르면 궤도상의 어느 위치에 있는지 알수 없게 된다. 설령 전자를 드브로이의 물질파로 본다해도, 전자가 어떤 시간에 어느 위치에 있는지를 알 수 없다.

"이것은 보어의 원자모형이론에 어떤 결함이 있기때문 아니냐?"고 아인슈타인이 치고 드는 바람에 하이젠베르그는 그날 한마디도 못하고 연구소로 되돌아갔다.

독일로 돌아온 하이젠베르그는 무엇인가 완벽한 이론을 만들어 내려고 필사적으로 노력했다. 그는 전자의 위치와 운동량에 대한 재래식 생각이나 정의같은 것을 근본적으로 뒤집어 엎기로 작정했던 것이다.

미시세계와 거시세계는 물리량이 다르다

그는 ${10}^{-8}$cm 이하의 극히 미세한 세계에 있어서 에너지나 운동량은 야구공이나 축구공이 갖는 에너지나 운동량과는 다르다고 보았다. 그리고 진동수나 파장도 눈에 보이는 줄이나 물결의 진동수, 파장과는 다르다고 생각했다.

"큰 덩어리 물질과 원자는 근본적으로 다른 세계의 실체(實体)다. 그러므로 물리량도 근본적으로 달라야 할 것이다"라는 가설을 세우고 이 문제해결에 몰두했다.

그는 드디어 놀라운 착상을 했다. 즉 전자의 위치와 운동량은 같은 시간 t에 완전 정확하게 계측할 수 없는, 서로 모순된 양(量)이며, 시간과 에너지도 마찬가지로 동시에 정확하게 측정할 수 없는 물리량이라고 생각한 것이다. 그때가 1927년이었다.

전자의 위치와 운동량, 시간과 에너지 등을 제대로 측정해 보려고 하면 필연적으로 어느 정도의 오차가 나왔다. 하이젠베르그는 그 오차를 계산해 보았다. 그 결과 플랑크 상수 h를 곱한 수가 오차가 된다는 결론을 얻었다.

또 입자의 위치를 결정한 순간 그 속도, 즉 운동량이 변했다. 따라서 운동량은 불확실하게 되었다. 또한 입자의 운동량은 정확히 결정한 순간에 위치가 달라져서 이번에는 위치가 불확실하게 되었다.

그래서 ⊿p를 운동량이 불확실한 양(오차), 또⊿x를 위치의 불확실함(오차)이라 하면 다음과 같은 관계가 성립한다는 것이다. (⊿p)x(⊿x)≧$\frac{h}{4π}$. 여기서 h는 플랑크의 상수이다.

이 관계를 하이젠베르그의 불확실성 원리(不確實性原理·uncertainty principle)라고 부른다.

뉴턴의 인과율이 깨져

이 원리는 뉴턴이래의 물리학의 신조였던 인과율(因果律)―원인이 있어야만 결과가 나온다―다시 말해 언제든지 시간만 쫓고 있으면 원인과 결과는 서로 연결돼 있다는 생각에서부터 떠나게 했다.

필경 원자의 세계에서는 확률밖엔 계산할 수가 없다는 것이다.

주사위를 한번 던져 1이 나오는 경우는 완전히 우발적이다. 하지만 몇 만번, 몇 백만번 반복해서 던지면, 1이 나오는 확률은 1/6이란 통계가 나온다.

이와 마찬가지로 원자의 세계에서는 확률만이 통용된다. 즉 전자의 궤도상의 위치도 확률적으로 밖엔 말할 수가 없다는 것이다.

이 확률을 계산하는 방법이 어딘가 있을 것이다. 물리학자들은 이 확률개념을 무기로 입자와 파동의 모순을 제거하는 작업을 착수했다.

하이젠베르그는 이 불확정성원리로 앞서 아인슈타인이 던진 난문(難問)을 풀어낼 수 있을 것으로 생각했다.

안개함(霧箱·cloud chamber)속을날아 다니는 전자의 모습은 어느 정도의 폭을 보여준다. 또한 그때의 전자의 운동량도―아주 정확히는 측정할 수 없지만―어느 정도의 범위내에선 알수 있다.

이 경우 그 전자의 흐린 정도(오차)와 운동량의 흐린 정도를 서로 곱한 양은 어느 한도를 넘지 않았다. 즉 불확정성원리와 모순되지 않았다.

그런데 원자의 궤도를 도는 전자의 에너지는 정확히 결정할 수 있다.

즉 궤도상의 전자 운동량의 흐린 정도(오차)는 무(無)가 된다. 그렇지만 반대로 궤도상의 전자 위치의 흐린 정도를 무한대로 해도, 불확정원리와 모순되지 않았다.

요컨대 아인슈타인이 던졌던 질문은 전자의 위치와 운동량에 대한 정의 그 자체를 고쳐버림으로써 드디어 풀 수가 있게 되었다.

아인슈타인 대(對) 보어

그러나 이 답에 아인슈타인은 만족하지 않았다. 다음 학회(學会)에서 그는 또 새로운 질문을 준비하여 보어와 그의 제자들의 애를 먹였다.

매년 학회가 열릴 때마다 아인슈타인과 보어 일파 사이엔 치열한 공방전이 전개되었다. 보어 등이 답을 내놓으면 아인슈타인은 잠깐 들은 채 만 채 하다가 곧이어 새로운 질문을 했다. 이같은 논쟁이 20년간이나 계속되었다는 이야기는, 너무나도 유명한 에피소드로 물리학계에 남아 있다.

이 무렵 보어는 자신의 원자모형이 다전자(多電子)원자, 즉 수소보다 무거운 원자일 경우엔 적합하지 않다는 사실을 알고 고민하고 있었다.

'밤의 사나이'의 혜안

이때 하이젠베르그의 뮌헨대학 1년선배인 스위스태생 파울리(Wolfgang Pauli 1900~1958)가 나타난다.

그는 음악 스포츠를 좋아하는 고상한 하이젠 베르그와는 성격이 달랐다. 술집에서 술만 마시는 '밤의 사나이'였던 것이다.

파울리는 전자궤도를 많은 전자들이 공존할 수 없다, 즉 "한 에너지준위를 차지할 수 있는 전자는 단 한개뿐"이라는 이론을 제창했다. 이것이 바로 파울리의 배타원리(排他原理)라고 불리우는 것이다.

또 파울리는 보어가 원자의 주기율(周期律)이나 스펙트럼을 설명할 때마다 "이놈의 'Z'라는 수만 어떻게 도입할 수 있으면 되는데…"라고 하던 말을 떠 올렸다.

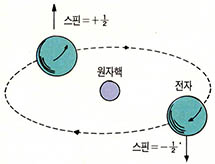

여기서 파울리는 이 문제가 양자론에 있어서 특유한 내부운동의 자유도(自由度)라고 생각했다. 이같은 자유도를 통해 한 전자궤도에 두개의 전자가 들어갈 수가 있다고 생각하기에 이른 것이다. 이것이 전자가 갖는 스핀(spin)의 개념이었다.

파울리는 전자가 핵을 중심으로 두번 돌아야 제자리로 올 수 있다고 생각했다. 따라서 한번 공전하면1/2밖에 돌아오지 못하므로 전자의 스핀은 1/2이라고 했다. 그리고 스핀방향이 서로 반대인 두개의 전자가 존재할 수 있다는 사실을 밝혀 보어의 고민을 풀어주었다.

그러나 "왜 전자에는 스핀이 있느냐?"하는 물리학자들의 질문에 대해 파울리는 대답할 수가 없었다.

이 문제는 1928년에 영국의 디락(Paul Dirac)이 상대성원리를 교묘하게 이용하여 전자의 방정식을 발견함으로써 풀었다. 그런데 이 방정식을 풀면 +부호를 갖는 전자도 산출되었다. 이는 전자가 반입자 형태로도 존재함을 암시한 것이다.

반전자는 1932년 미국의 앤더슨(Carl Anderson)에 의해 양전자(陽電子)가 발견됨으로써 실증되었다.

매트릭스 역학의 출범

한편 하이젠베르그는 원자의 에너지 준위(準位) 와 ${Ε}_{n}$,${Ε}_{m}$와 관측가능한 빛의 진동수 ${V}_{nm}$사이와의 관계를 이렇게 설명했다. ${V}_{nm}$=$\frac{Εn}{h}$-$\frac{Em}{h}$.

그리고 이 관계를 이용,

이란 수의 행열을 만들어 보았다.

그는 이 수열을 수학에서 다루는 행열과 같이 취급했다. 그래서 행열의 산법에 따라 스펙트럼(分光)선의 여러 값을 계산해 보았다. 즉 원자의 형태 등에 신경쓰지 않고 단지 원자를 수의 집단으로만 취급한 것이다.

이 이론은 독일의 보른(Max Born, 1882~1970) 및 요르단(Ernst Pascual Jordan)과 함께 발전시켜 나갔다. 마침내 역학과 행렬을 결합, 빛나는 성과를 거두었다. 이른바 매트릭스 역학(Matrix 力學)이란 분야가 새로 만들어졌으며, 응용면에 있어서도 큰 성공을 가져왔다.

드브로이를 추종한 슈뢰딩거

그러나 원자를 하나의 독립된 요소로만 취급하는데 대해 전면으로 반대하고 나선 사람이 있었다. 오스트리아 출신의 슈뢰딩거(Erwin Schrodinger, 1887~1961)였다.

그는 드브로이의 물질파의 신봉자로 원자구조를 파동만으로 취급, 이론을 전개해 나갔다. 그는 하이젠베르그의 불확정성원리에 대해서도 절대반대의 입장에 섰다. 그래서 전자의 파동 또는 빛의 파동에 따르는 방정식을 만들었다.

그는 원자구조는 모두 파동으로 설명 할 수 있다고 주장했다. 입자같이 보이는 것도 사실은 특정한 파동의 성질이 그렇게 나타나기 때문이라고 보았다. 그는 자신의 이론을 설명하기 위해 코펜하겐에 있는 보어연구소까지 찾아갔다.

이에 화가난 보어는 후에 슈뢰딩거가 심한 감기에 걸려 입원하고 있는 병원에까지 찾아가, "웃기지 말라"고 욕설을 퍼부었다는 일화가 있다.

양자역학의 선발대, 파동역학

1925년 드브로이의 물질파에 공감한 슈뢰딩거는, 원자구조를 보어와 같이 입자로서가 아니라, 드브로이의 물질파, 즉 파동으로써 표현해 보려고 시도했다.

그는 원자내에서 전자가 갖는 파동운동의 법칙을 나타내는 한 방정식을 만들었다. 이것이 바로 유명한 파동방정식(波動方程式, wave equation)이다.

현대의 양자역학에 선구적 역할을 한 파동방정식은 전자가 수반하는 파동을 나타내는 위치(x, y, z)의 미지함수, 즉 ψ(x, y, z)가 만족시켜야할 방정식이다. 그리고 이 함수를 사용한 전자의 운동에너지의 기대값―몇번이고 측정한 결과의 평균값에 대응하는 값―과 위치에너지의 기대값의 총합은 전자의 전(全)에너지와 같게 돼 있다.

따라서 이 식의 결과는 원자의 정상파의 에너지값이 된다. 즉 에너지의 고유값이 되는 것이다.

슈뢰딩거는 1926년에 발표한 첫 논문에서 이 방정식을 수소원자내의 전자에 적용시켰다. 그 결과 수소의 발머(Balmer)계열 분광선(spectrum)위치를 결정하는데 성공했다. 같은 해에 나온 두번째 논문에서는 조화 진동자(harmonic oscillator)의 문제도 해결해 냈다.

이 논문을 읽은 플랑크는 즉각 슈뢰딩거에게 편지를 보내 찬양했다.

"나는 지금 어린이가 오랫동안 풀지 못했던 수수께끼의 해답을 얻은 것처럼, 눈앞에 전개되는 미의 세계에 넋을 잃고 있읍니다…."

전자의 위치는 확률로만

하이젠베르그와 슈뢰딩거는 매트릭스역학과 파동역학을 내걸고 서로 격렬하게 싸웠다. 그러던 중 1927년 헝가리의 수학자인 노이만(John von Neumann, 1903~1957)은 상반되는 것같이 보이는 그들의 이론이 사실은 똑같은 이론임을 증명해 주었다. 그럼으로써 둘 사이의 논쟁은 싱겁게 끝나고 말았다.

현재 슈뢰딩거가 창시한 파동방정식과 하이젠베르그의 매트릭스역학은 뉴턴의 운동방정식을 대신하여 극미(極微)의 세계를 이론적으로 설명하는 최적의 무기가 되어 있다.

원자뿐만아니라 모든 현상에 대하여 물질의 파동성을 고려, 관련 방정식을 세워 나가는 학문분야를 파동역학이라고 한다. 반면 한 정상파로부터 딴 정상파로 바뀔 때 에너지는 양자(量子)의 형태로 흡수도 되고 방출도 되는데 이런 관점에서 연구하는 분야를 양자역학(量子力學)이라고 한다.

이 개념을 빌려 수소원자의 모습을 그려보자. 전자궤도는 수소원자의 반지름인 ${a}_{0}$쯤되는 곳에 있을 것이다. 그리고 전자는 궤도 근처 어딘가에 있을 것이라는 확률로 표현할 수 있을 뿐이다.

고전역학과의 차이점

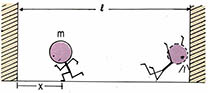

양 끝에 벽이 서 있다고 가정하자. 또 그 벽사이의 거리가 ι인 수평선이 있고 그위를 자유로이 운동하는 질량이 m인 입자가 있다고 하자.

이러한 계(系, system)에 있어서, 입자(즉 전자)의 위치에너지가 위치(x, y, z)의 함수로 주어지면, 곧 슈뢰딩거의 파동방정식을 사용할 수 있다.

이 방정식을 풀면, 일련의 정상파의 파동을 나타내는 파동함수 ψ(x, y, z)와 이에 대응하는 에너지 E가 구해진다.

옆 그림같이, 입자는 수평선상으로 자유로이 운동한다. 벽에 부딪치면 그 속도는 반대방향으로 튕긴다.

여기서 입자가 '자유로이 운동할 수 있다'는 말은 선상에선 어느 점, 어떠한 힘에도 영향을 받지 않는다는 뜻이다. 즉 이 선상의 위치에너지는 일정하다고 볼수 있다.

이 경우 고전역학에서는 관성의 법칙이 활용된다. 그 유명한 뉴턴의 운동법칙에 의해, 입자가 선상에서 정지하고 있으면 언제까지나 정지상태를 유지할 것이다. 반면 손가락으로 자극을 주면 그 힘에 의해 입자는 선상에서 영원히 왕복운동을 반복할 것이다.

처음 손가락으로 미는 속도는 어떠한 속도라도 관계없다. 따라서 입자가 가질수 있는 운동에너지는 전혀 없을 수도 있고 그밖의 어떠한 값도 가질 수 있다.

한편 슈뢰딩거의 파동방정식을 풀어보면, 에너지의 고유값은 ${E}_{n}$=$\frac{{n}^{2}{h}^{2}}{8ml}$(n=1,2,3…)이 된다. 여기 대응하는 파동함수는,x를 직성상의 한끝으로 부터의 거리라 하면, ${ψ}_{n}$=A sin$\frac{πnx}{l}$(n=1,2,3,…)으로 된다. 여기서 A는 상수이며, m은 입자의 질량이다.

0의 에너지는 없다

에너지의 고유값은 이 시스팀(系)의 입자가 가질 수 있는 에너지로 나타내고 있다. 따라서 위의 에너지식에서 알 수 있듯이 n은 정수배에 해당하는 에너지 (즉 불연속적인 에너지값) 밖에 취할 수 없다.

이러한 그림을 에너지의 준위도(準位圖·energy level diargam)라고 부른다. 이렇게 부르는 이유는 수평으로 그린 직선으로 에너지의 강약, 즉 높고 낮은 상태를 표현한데서 유래한 것이다. 에너지 준위로의 최저 에너지가 ${E}_{1}$인데 그렇다고 영(zero) 은 아니다. 이것이 또 고전역학과 다른 점이기도 하다.

양자역학에서는 에너지가 영인 상태가 나타나지 않는다. 하이젠베르그의 불확정성원리가 성립하기 때문이다.

요컨대 우리 눈으로 보면 수평선상의 한점에 완전히 정지하고 있는 것같이 보이는 것도, 사실은 불확정성원리가 지적하는 오차범위내에 존재하고 있다는 것이다. 결코 딱 떨어지는 정확한 한점에 정지하고 있다고는 말할 수 없는것이다.

시스팀이 취할 수 있는 최저에너지를 영점에너지라고 부른다. 이것을 위의 에너지식에 대입하면 n=1로 놓은 ${E}_{1}$=$\frac{{h}^{2}}{8ml}$이 된다. 일반적으로 에너지가 최저인 상태를 바닥상태(ground state) 라고 한다.

양자역학이 고전역학과 다른 또하나의 차이점은 이렇다. 양자역학에서는 한 시스팀의 입자는 불연속적인 에너지 준위를 층층으로 쌓은 선반같은 모습밖에는 보일 수 없다는 점이다.

그러나 이러한 고전역학과 양자역학의 결과가 보여주는 차이점들도 수평선의 길이ι을 점점 길게 하면 그 차이가 줄어든다.

가령 위의 에너지식에 아주 큰ι값을 대입해 보자. 그러면 에너지 ${E}_{1}$ ${E}_{2}$ ${E}_{3}$간의 차이 즉 간격이 작아진다. 엄청나게 큰 ι값에 대해선 에너지준위 간의 차이는 영에 가깝게 접근한다. 즉 고전역학의 결과와 같아진다는 말이다. 그런 이유로 우리가 늘 접하는 일상세계에서는 고전역학이 성립되는 것같이 보이는 것이다.

소립자와 우주방정식

양자역학은 원자가 보여주는 화학적인 성질도 설명해 준다. 최근 첨단과학발전에 엄청난 공헌을 하고 있는 물성론(物性論)도 양자역학의 영역의 하나인 것이다.

뿐만 아니라 우주의 탄생을 규명하는데도 양자역학은 대활약을 하고 있다.

그러나 여기에는 만만찮은 장애물들이 가로막고 있다. 오늘날 1백종류 이상의 소립자가 발견되어 현재의 이론으로는 전부 수용하기 어렵게 된 것이다.

이들 소립자의 구조에 대해 처음으로 말문을 연 사람도 역시 하이젠베르그였다. 그는 이렇게 홍수같이 쏟아져나온 소립자들이라 해도 결코 복잡하지 않고 단순할 것이라고 생각했던 것이다.

그에 의하면 모든 소립자들은 어떤 확률(確率)로 서로 전환될 수 있다고 한다. 또 소립자들은 우주 에너지의 원천물질이고 소립자의 형태를 결정하는 것은 자연계의 대칭성의 원리라고 보았다. 그래서 그는 자연계의 법칙을 정하는 하나의 방정식으로 소립자를 묘사할 수 있으리라 생각했다. 그 결과 1958년 파울리와 함께 이른바 우주방정식(宇宙方程式·universe equation)을 발표할 수 있었다. 그러나 이 방정식은 쉽게 풀리지 않았다. 난해한 방정식을 놓고 고민하는 동안에 새 이론이 또 탄생했다.

쿼크, 34종류나

1964년 미국의 겔만(Murray Gellmann)이 이른바 쿼크(quark) 모형을 제창한 것이다.

그는 초미립자(超微粒子) 3개만을 가지면 광자(光子) 중성미자(neutrino) 뮤온(muon) 및 전자이외의 모든 소립자들을 이 쿼크로 조립할 수가 있다고 주장했다.

그러나 그 후에도 계속 더 쏟아져 나오는 새로운 소립자들때문에, 겔만은 다시 3종류의 쿼크를 추가했다.

그 뒤에도 쿼크의 추가는 계속되었다. 반(反)쿼크도 나왔다. 또 서로 종류가 같은 3종류로의 분류개념까지 도입, 현재쿼크의 총수는 36종류로 늘었다. 쿼크의 모형은 아직 실험적으로 확인되지 않았지만, 현재 대다수의 물리학자들이 그 모형을 받아들이고 있다.

오늘날의 물리학은 큰 시련속에서 아직도 헤매고 있다. 힘의 통일문제, 소립자들에 대한 해석이론의 확립, 그리고 초광속에의 모색 등이 해결되는 날, 현재의 상대론과 양자론에 기반을 둔 현대물리학은 또하나의 고전(古典)이 될 것이다.

이렇게 해서 우리들은 끝없이 진리에 접근해 가는 것이다.